Debatte um die Zukunft des Stadttheaters - Der Dramaturg Harald Wolff über Theater als Erfahrungsräume für Demokratie

Goldene Zeiten

von Harald Wolff

Themen: Theater in der Stadtgesellschaft|Der Eklat in der Kölner Philharmonie und der Rechtsruck des Bürgertums | Die AfD und ihre Gesinnungsgenossen in Europa | Neue Formen des politischen Theaters |Theater ist keine Sozialarbeit | Den Zahlen zum Trotz | Lohndrückerei in Ensembles | Das kurzsichtige Sparkalkül in Karlsruhe und Weimar | Hoffnung durch Bund und Länder

8. November 2016. Dies sind Goldene Zeiten für Theater. Die Lust auf öffentliche Auseinandersetzung ist so groß wie seit Langem nicht mehr. Das zeigt sich glücklicherweise nicht nur auf den Straßen: Viele Menschen suchen verstärkt nach Orten der öffentlichen Verständigung – nach Orten, in denen sich Stadtöffentlichkeiten durch argumentativ geführte Auseinandersetzungen bilden können. Diese Lust auf Kunst, auf Auseinandersetzung und Herausforderung spüren wir in den Theatern deutlich, und sie schlägt sich vielerorts ebenso deutlich in den Publikumszahlen nieder. (Fn 1)

Orte der öffentlichen Verständigung

Wer erleben möchte, was das konkret bedeutet, schaue sich eine der überall meist ausverkauften Inszenierungen von Ferdinand von Schirachs Stück Terror (hier die Nachtkritik zur Berliner Uraufführung) an: Hier fungieren die Zuschauenden als Schöff*innen einer fiktiven Gerichtsverhandlung und müssen zu einem Urteil kommen über den Piloten eines Kampfflugzeuges, der eine von Terroristen entführte Passagiermaschine abgeschossen hat. Man kann das Stück ästhetisch oder juristisch fragwürdig finden, seine Relevanz als Theatertext liegt in seiner Wirkung: In der intensiven Auseinandersetzung der Zuschauenden untereinander wird eindrücklich greifbar, wie sich eine städtische Öffentlichkeit im Verständigen über Werturteile herausbildet.

Die städtische Öffentlichkeit zur Verhandlung gebeten: "Terror" am Schauspiel Frankfurt.

Die städtische Öffentlichkeit zur Verhandlung gebeten: "Terror" am Schauspiel Frankfurt.

© Birgit Hupfeld

Erfahrungsräume der Demokratie

Im Theater spüren wir den Wunsch nach öffentlicher kollektiver Selbstvergewisserung aber jenseits der Besucher*innenzahlen auch an dem überragenden Interesse an Publikumsgesprächen, Diskussionsrunden und Austauschformaten, das im Laufe der letzten zwei Jahre sprunghaft gestiegen ist. So haben wir früher als andere Medien das Formieren der "Willkommens-Kultur" wahrgenommen und öffentlich formuliert. Offenbar suchen viele Menschen gerade in Zeiten der Verunsicherung einen Rahmen, sich lokal über zentrale gesellschaftliche Fragen zu verständigen; und offenbar gibt es keine Institution, die sich besser für die Selbst-Verständigung einer Stadtgemeinschaft eignet als das Theater.

Theater sind Erfahrungsräume der Demokratie. Der junge Leipziger Dramatiker Hannes Becker hat jüngst bei der "Konferenz Konkret" in Borgholzhausen darauf hingewiesen, dass sich in Theatern wie nirgendwo sonst das Wesen der Demokratie begreifen lässt: dass konträre, mitunter unvereinbare Ansätze, Aussagen und Ausdrucksformen nebeneinander existieren und von einer Gemeinschaft austariert werden können. Der Soziologe Dirk Baecker spricht davon, dass das "Theater eine der radikalsten Formen der Erprobung des Sozialen" sei, weil es "eine soziale Situation" gebe, "in der das Theater sich befindet und in der die Neugier und die Urteilskraft mobilisiert werden muss und mobilisiert werden kann, sich anzuschauen, anzuhören und auszuhalten, was auf der Bühne passiert".

Das Gehirn freipusten

So wird in Theatern exemplarisch durchgespielt, was Demokratie ausmacht: das Aufeinanderprallen extrem unterschiedlicher Ansätze auszuhalten – und diskursiv zu kanalisieren. Diese Orte müssen wir uns erhalten und sie stärken, gerade jetzt. Denn wer den lärmenden Populist*innen offensiv etwas entgegensetzen möchte, muss Erfahrungsräume schaffen und stärken, in denen Diversität als herausfordernde Bereicherung konkret begreifbar wird.

Nur wer erlebt hat, dass fremde Standpunkte das Gehirn freipusten können, dass ungewohnte Lebens- und Ausdrucksformen aufregend sein und neugierig machen können, kann die pluralistische Gesellschaft als Bereicherung begreifen, statt sie nur als Bedrohung zu empfinden. Die Auseinandersetzung mit ungewohnten künstlerischen Standpunkten und Ausdrucksformen ist die beste Bildungsmöglichkeit für Herz und Hirn, die wir haben. Wir brauchen solche positiven Räume der Auseinandersetzung, Räume der Neugier, Offenheit und Lust – gegen die Besetzung des öffentlichen Raumes durch die Agitatoren der Angst vor Veränderung.

Schule der Offenheit

Die Welt verändert sich, permanent, und Veränderungen machen Angst. Dass die Welt sich ändert, daran kommen wir nicht vorbei, auch wenn der Wunsch danach im Moment europaweit offenbar groß ist und rückwärtsgewandte populistische Parteien deshalb einen erschreckenden Zulauf haben.

Wir sind den Veränderungen aber nicht wehrlos ausgesetzt, wir können sie gestalten. Theater spielen Veränderungs-Möglichkeiten durch, denn Theater machen heißt, die Welt als veränderbare zu begreifen. Theater sind deshalb immer auch eine Schule der Offenheit und Freiheit, der angstfreien und spielerischen Begegnung mit Unbekanntem. Hier stellt sich eine Gesellschaft wie nirgends sonst auf die Probe, sie testet ihre Bereitschaft, sich selbst zu hinterfragen und ihre (Seh-)Gewohnheiten aufzubrechen.

Der oft geäußerte Vorwurf, eine Inszenierung oder auch zeitgenössische Musik sei "zu modern", ist deshalb in Wirklichkeit ein Qualitätsprädikat, denn er bedeutet immer: Die Zuschauenden werden in ihren Rezeptionsgewohnheiten herausgefordert, sie begegnen dem Fremden, Ungewohnten, Unkalkulierbaren. Ihre Reaktion auf diese Herausforderung macht einerseits den Zustand eines Gemeinwesens kenntlich – und andererseits, und deshalb sind gerade Theater so wichtig, lassen sich über diese Erfahrungen Haltungen eben auch entwickeln.

Tumulte in der Kölner Philharmonie

Das ist alles andere als abstrakt. Theater, Oper, Tanz- und Konzerthallen sind Pulsmesser einer Stadtgesellschaft, und sie können Seismographen gesellschaftlicher Entwicklungen sein: Wir bekommen die Veränderungen einer Stadtgesellschaft (oder zumindest die der sogenannten bürgerlichen Mitte) unmittelbarer, konzentrierter, deutlicher und oft auch früher als alle anderen gesellschaftlichen Akteure mit.

Ein sehr konkretes, besonders plastisches Beispiel aus diesem Jahr: Am 28. Februar 2016 kam es bei einem Cembalo-Konzert von Steve Reichs Minimal-Music-Meisterwerk "Piano Phase" in der Kölner Philharmonie zu Tumulten – es dürfte damit das erste Cembalo-Konzert überhaupt sein, das zu einem Aufstand geführt hat. Das 50 Jahre alte Werk führte zu einem "Pandämonium eines Ausmaßes, das ich in einem Konzertsaal für klassische Musik noch nie erlebt habe", schreibt der Cembalist Mahan Esfahani. Zwar fordert "Piano Phase" die an klassischer Musik gebildeten Hörgewohnheiten heraus, doch ist es ein meditatives Klangerlebnis, das eigentlich "selbst dem hartherzigsten Gegner moderner Musik als zugängliches und sogar Spaß machendes Stück begegnet".

Esfahani berichtet trotzdem schockiert von wütenden, schreienden alten Männern. Junge, engagierte Frauen ergriffen Partei für das Werk und schrien ihrerseits die alten Männer nieder, "ein paar Leute weinten", Esfahani musste das Stück schließlich nach acht Minuten abbrechen. Er fragte das Publikum in perfektem Englisch, wovor es denn Angst habe und erklärte, dass er dieses Stück in seinem Herkunftsland Iran nicht spielen dürfe.

Mahan Esfahani © Pharos Arts Foundation CC-BY-SA 4.0

Mahan Esfahani © Pharos Arts Foundation CC-BY-SA 4.0

Während also der Künstler ein beeindruckendes Plädoyer dafür hielt, dass die (Ausdrucks-)Freiheit, die unsere westliche Kultur (und "Werte") ausmacht, alles andere als selbstverständlich ist und während er dazu aufforderte, dieses Erbe der Aufklärung (zu dem zum Beispiel die meisten der in Nordrhein-Westfalen als Ausdruck bürgerlichen Selbstbewusstseins gegründeten Stadttheater gehören) zu verteidigen, indem wir neue Ausdrucksformen zulassen – während all dessen wurde klar, dass es um weit mehr ging als "nur" um ein in seinen Rezeptionsgewohnheiten herausgefordertes Publikum. "Reden Sie doch gefälligst Deutsch", wurde ihm zugerufen.

Das sei kein Rassismus gewesen, lesen wir in den Zeitungen und wiegelt der Veranstalter ab. Mein Eindruck ist: Es war schlimmer als das. DIE ZEIT bemerkte zwar immerhin unter Verweis auf Kölns Geschichte als musikalisches Avantgarde-Mekka anhand des Konzertes den Wandel der Kölner Stadtgesellschaft. Sie sprach dabei aber lediglich von "Abonnenten, sogenannte Bildungsbürger. Akademiker, die vor der Veränderung der Welt – und sie verändert sich jetzt! – so viel Angst haben, dass sie die eigene (Kultur-)Geschichte vergessen".

Entartete Kunst

Möglicherweise geht der Wandel der Stadtgesellschaften aber erheblich weiter, als die Feuilletonisten glauben wollen. Im Saal vor Ort war zu merken, dass es kein Vergessen war, im Gegenteil. So rief eine Zuschauerin, eine etwa 80-jährige Frau, beim Verlassen des Konzertsaales entrüstet aus: "Und das bei dem Namen! Reich, das ist doch ein deutscher Name!" Es ist die Mitte der Gesellschaft, die vermeintlich besten gesellschaftlichen Kreise, aus der heraus ermutigt durch die Pegida- und AfD-Erfolge der Vorwurf der entarteten Kunst artikuliert wird (denn, das ist das Argument hinter dem empörten Ausruf: Steve Reich mache undeutsche Kunst, seinem Namen zum Trotz) – die Angst vor "all dem Fremden, all dem Kranken", wie es Siegfried Lenz so scharf auf den Punkt brachte. Wir Theater sind gefordert, dem gerade jetzt entschieden entgegenzutreten, gerade jetzt für innovative Formen einzutreten, gerade jetzt die künstlerische Herausforderung zu suchen.

Machen wir uns nichts vor: Der Vorfall in Köln war nicht der letzte seiner Art. Er macht Schule. Nationalistische Eklats halten Einzug in unsere Konzert- und Theatersäle. Im August etwa musste sich einer der weltbesten Schubert-Interpreten, Ian Bostridge, während eines laufenden Konzertes im österreichischen Bregenzerwald tatsächlich ein "Deutsch lernen!" anhören. Es geht nicht mehr darum, ob man "Moderne Musik" und "Regietheater" mag oder nicht; es geht auch nicht darum, ob einem ein Konzert- oder Theaterabend gefällt. Es geht darum, für die Freiheit einzustehen, einen solchen Ausdruck zu schaffen.

Dafür brauchen wir die Unterstützung der Politik. Nehmen Sie es nicht hin, wenn gegen Kunst gewettert wird. Schweigen Sie nicht, wenn auf das Regietheater geschimpft wird. Verteidigen Sie die freie Gesellschaft. Widersprechen Sie, wenn "Freiwillige Leistungen" gekürzt werden sollen. Was die Alternative ist, kann man in Thüringen besichtigen: Dort will der Stadtrat der Stadt Weimar in Vorwegnahme von AfD-Kulturpolitikpositionen ausgerechnet das innovativste Festival des Landes abschaffen, das Kunstfest Weimar. Und auf den Kommentarseiten von nachtkritik.de findet sich von Weimarer Bürger*innen völlig schamfrei öffentlich und diesmal schriftlich derselbe Vorwurf des Entarteten formuliert, den wir auch in der Kölner Philharmonie oder im Bregenzerwald hören: Man brauche in Thüringen kein Festival mit avantgardistischen Theaterformen, denn: "Das ist alles fremd und befremdend."

Theater sind gefährliche Gegner

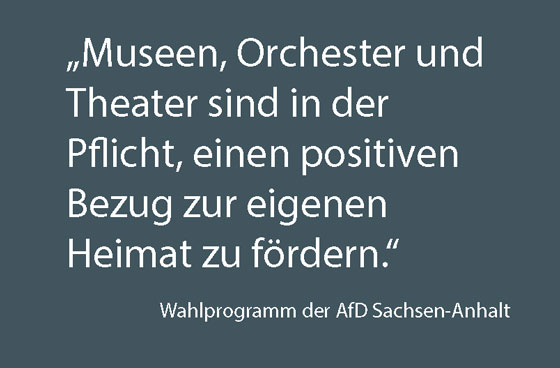

Die Gegner*innen eines Deutschlands als Land der politischen Mitte haben längst begriffen, wie wichtig die Theater als Symbol einer offenen, pluralistischen Gesellschaft sind. Vor allem aber sind Theater noch weit mehr als ein Symbol, nämlich Katalysatoren einer solchen Gesellschaft. Deshalb auch greift die AfD immer wieder an zentralen Stellen ihrer Wahlprogramme die Kulturinstitutionen als Bannerträger einer freien Gesellschaft der Pluralität der Ausdrucksformen an und will sie zum Beispiel "auf einen positiven Bezug zur eigenen Heimat" verpflichten sowie dazu, so zu inszenieren, dass klassische Stücke "zur Identifikation mit unserem Land anregen".

Das ist keineswegs harmlos. Wo dieser Ansatz gesellschaftlich hinführen soll, sieht man dort, wo ähnlich autoritäre Positionen offizielle Regierungspolitik geworden sind: Die Kristallisationsfunktion der Theater für eine freie Gesellschaft ist der Grund, warum die neuen autoritären Regierungen des ehemaligen Ostblock so massiv gegen die Theater vorgehen: In Polen führte etwa das neue Regierungsprogramm des "Wiederaufbaus" nach "moralischer Verwüstung" unmittelbar zu dem Versuch, eine Aufführung von Elfriede Jelineks "Der Tod und das Mädchen" im Sinne eines "guten Wandels" hin zur "Verbreitung angemessenen moralischen und bürgerhaften Benehmens" und "Erziehung zu Gewohnheiten in der Art eines guten Polen und guten Staatsbürgers" zu verbieten.

Und in Ungarn wurde nicht nur der Intendant des Nationaltheaters in Budapest mit der Begründung abgesetzt, er betreibe "Verrat am Ungarntum", sondern alle Köpfe führender Kulturinstitutionen wurden zugunsten eines Programms des völkischen Antimodernismus' ausgetauscht. Vorbild dieser Kulturpolitik ist Russland: Dort feuerte letztes Jahr das Kulturministerium den Intendanten der Oper in Nowosibirsk, weil es den "Ausdruck mangelnden Respekts gegenüber traditionellen Werten" in einer "Tannhäuser"-Inszenierung für unzulässig hielt.

Erprobung des Sozialen

Diese Regierungen wissen, warum sie gegen Theater vorgehen: Das Theater ist dafür geeignet, "Menschen ein Miteinander einüben zu lassen", wie der (international renommierte, aber in seiner Heimat neuerdings finanziell an den Rand gedrängte) ungarische Regisseur Árpád Schilling formulierte. Dirk Baecker beschreibt Theater in seinem Standardwerk "Wozu Theater?" als genau diesen gesellschaftlichen Raum, der "Spielende und Zuschauende vereinigt, ihre Zumutungen aneinander und untereinander erprobt und zugleich eine Funktion in jenem Gesellschaftlichen einnimmt, das das Theater umgibt". Hinsichtlich der Bedeutung von Theatern in einer Stadt schreibt Baecker: "Vielleicht ist das Theater der Ort, an dem erprobt wird, was es heißt, 'städtisch' zu leben (exponiert und zurückgezogen, privat und öffentlich, riskant und gemütlich), und nichts erlaubt einen genaueren Blick auf das städtische Leben zu werfen als die Künste, die sich in ihm bewähren und behaupten. Auf der Bühne beobachtet sich die Stadt im Spiegel der Kunst."

Der Umkehrschluss ist deshalb zentral: Wer Demokratie und Zivilgesellschaft stärken möchte, muss die Theater, die Lehranstalten der Pluralität, stärken. Gerade jetzt. Es ist Zeit, dass nicht nur die Gegner einer offenen Gesellschaft erkennen, wie zentral Theater für sie sind; sondern auch ihre Protagonisten.

Neue Formen des politischen Theaters: "Die deutsche Ayşe. Türkische Lebensbäume", ein Rechercheprojekt von Tuğsal Moğul in Münster © Jochen Quast

Neue Formen des politischen Theaters: "Die deutsche Ayşe. Türkische Lebensbäume", ein Rechercheprojekt von Tuğsal Moğul in Münster © Jochen Quast

Gegen eine Funktionalisierung der Kunst

Im Moment haben Formen des Politischen Theaters Hochkonjunktur. Theater haben nicht nur den Anspruch, Innovationsmotor der Kunst zu sein, sondern in die Gesellschaft zu wirken, indem sie die wichtigen Themen der Zeit aufgreifen. Dabei sind, anders als noch vor fünf Jahren, oft gerade die politischen Abende die großen Publikumsrenner. Nicht nur das oben erwähnte Stück "Terror", auch der Überwachungsabend Supernerds in Köln, der Abend des Zentrums für politische Schönheit in Dortmund ("2099"), Andres Veiels Stück Himbeerreich über die Bankenkrise, Jonathan Safran Foers "Tiere Essen", ebenso wie Stücke, die sich mit Geflüchteten und Migrierten beschäftigen wie Elfriede Jelineks Die Schutzbefohlenen, Die deutsche Ayse oder Illegal sorgen zuverlässig für volle Häuser: Der Hunger nach sinnlich begreifbarer politischer Auseinandersetzung ist groß, und offenbar sind dies die Geschichten, die im Moment erzählt werden müssen.

Auch im Entwickeln von Projekten mit Geflüchteten und mit Migrant*innen liegt für viele Theater ein zentrales Themenfeld, denn auch dies sind die Geschichten, die im Moment erzählt werden müssen. Gefährlich wird es, wenn diese weit verbreiteten Ansätze von städtischen Politiker*innen, von Kulturreferent*innen, von Fördergeldgeber*innen aktiv eingefordert werden. Dann wird von Theatern erwartet, Aufgaben der Sozialpolitik mit zu übernehmen.

Theater können und müssen zwar die relevanten Geschichten einer sich wandelnden Stadtgesellschaft finden und erzählen, sie können und wollen damit nachhaltige gesellschaftliche Veränderungen anstoßen, begleiten, reflektieren oder katalysieren – Sozialarbeit selbst ist keine Aufgabe der Theater, sie kann es auch nicht sein. Wir sind kein Reparaturbetrieb.

Theater können und sollen nicht "nützen", sie sind kein Instrument der Sozialpolitik, im Gegenteil: Ihr Potenzial liegt gerade in der Freiheit der Kunst. Dafür bekommen sie die öffentlichen Mittel zur Verfügung. Sie sollen und müssen dafür die Orte der Freiheit, des Überraschenden, des Nicht-Konformen, des Nicht-Nützenden, der Auseinandersetzung, des Unkalkulierbaren, des Fremden, des Ungewohnten, der aufregenden Formen sein.

Multimediales politisches Theater: "Supernerds" von Angela Richter in Köln © David Baltzer

Multimediales politisches Theater: "Supernerds" von Angela Richter in Köln © David Baltzer

Es ist deshalb kein Zufall, dass die Gegenbewegung gegen die politische Vereinnahmung von Theatern bereits eingesetzt hat. Bei den Autorentheatertagen im Juni am Deutschen Theater in Berlin waren alle ausgewählten Siegerstücke Texte, die sich konkreten tagespolitischen Themen dezidiert verweigerten, und auch auf der letzten Jahrestagung der Dramaturgischen Gesellschaft in Berlin zum Thema Politik und Theater ("Was tun. Politisches Handeln jetzt.") wurde keine Forderung so oft und so laut erhoben wie die nach der Autonomie der Kunst. Am eindrücklichsten hat dort der Schweizer Autor Lukas Bärfuss formuliert, erst in der Differenz zwischen Anspruch und Wirkung habe er Kunst erfahren, weil in dieser Differenz die Erfahrung überhaupt erst möglich wurde, um die es im Theater gehe:

"In dieser Möglichkeit, gemeinsam mit anderen eine Erfahrung zu machen, sie zu teilen, darin liegt das utopische Potenzial des Theaters. Und darin liegt das Widerständige des Theaters. Die Gesellschaft, in der wir leben, definiert von den meisten Dingen den Zweck und das Ziel, gerade auch von Menschen. Man kann davon halten, was man will, aber die Folge davon ist eine Erfahrungsarmut. Erfahrung braucht Offenheit. Wer eine Erfahrung machen will, muss akzeptieren, dass er nicht weiß, was geschehen wird. Und das kann gefährlich werden. Sehr wahrscheinlich wird das Ziel so nicht erreicht, der Zweck nicht erfüllt. Nur wenn Künstler und Texte sich eine Offenheit erhalten, nicht nach ihrem Zweck oder Ziel fragen, bleiben sie gefährlich und ermöglichen eine Erfahrung."

Widersprüche aushalten

Der Soziologe Ingolfur Blühdorn sekundierte auf derselben Tagung: Aufgabe von Kunst könne es nur sein, die Widersprüche in der Gesellschaft sichtbar zu machen und sie auszuhalten – auch er begreift die Theater damit als Erfahrungsräume der Demokratie.

Dabei gibt es natürlich keinen Widerspruch zwischen dem Anspruch auf politisches Theater und der Forderung nach der Autonomie der Kunst, im Gegenteil: Die israelische Regisseurin Yael Ronen hat darauf hingewiesen, dass sich Wut als Antriebsmotor für Kunst natürlich nicht nur in biographisch-dokumentarischen Verfahren niederschlagen kann, sondern eben auch durch Klassiker der Theaterliteratur kanalisieren lässt: Wenn man darin einen aufregenden Ausdruck, eine angemessene Form, einen zwingenden Stoff findet, um sein Anliegen zu transportieren.

Kommunale Identitätsbildung, Auseinandersetzung mit neuen und alten Texte, mit zeitgenössischer und tradierter Musik, mit expressiven Bewegungen, mit neuen und alten Texten, die Bildung von Herz und Hirn, Inklusion, Partizipation, Integration und Interkulturalität sind damit zwar wichtige Impulse für und Folgen von guter Theaterarbeit, sie können aber niemals deren Zweck sein.

Und es bleibt auch in Zukunft wichtig, die Auslastungszahlen nicht zum Maßstab von Theaterarbeit zu machen – manchmal ist es notwendig, Stücke, Themen und Formen aufzugreifen, die erwartbar weniger Zuschauer ansprechen, die aber inhaltlich gemacht werden müssen. Gerade wenn die Theater ihrer gesellschaftlich so wichtigen Seismographen-Funktion nachkommen, also wichtige neue Formen und Themen aufspüren und entwickeln, bevor sie Mainstream werden, können sie damit nicht gleichzeitig Massen ansprechen – trotzdem muss man sie machen, und oft muss man den Zahlen zum Trotz dranbleiben. (Fn 2)

Theater im Aufbruch

Diese Goldenen Zeiten für politisches Theater, das gesteigerte Interesse des Publikums an Auseinandersetzung und Herausforderung, von dem viele Kolleg*innen berichten, ist nicht nur ein subjektiver Eindruck, es ist ein Zeitphänomen: Auch die Statistiken des Deutschen Bühnenvereins 2015 und 2016 zeigen, dass sich der umfassende Zuwachs des Vorjahres ("Mehr Zuschauer, mehr Vorstellungen, mehr Mitarbeiter, steigende öffentliche Zuschüsse, höhere Eigeneinnahmen") offenbar als nachhaltig erweist. Und sie korrespondieren mit Entwicklungen innerhalb der Theater:

Innerhalb der Operndramaturgien kommt es, massiv vorangetrieben von der AG Musiktheater, neuerdings in der Breite zum Political Turn: jener Forderung Gerard Mortiers, Oper weder als dekoratives Beiwerk noch als Ort der Zerstreuung, sondern entschieden politisch und als Spiegel der "condition humaine" zu begreifen (in seinem Buch "Dramaturgie einer Leidenschaft").

Die erste bundesweite Ensemble-Versammlung in Bonn Foto: Thilo Beu © ensemble-netzwerk

Die erste bundesweite Ensemble-Versammlung in Bonn Foto: Thilo Beu © ensemble-netzwerk

Und im Schauspiel haben sich mit der "Konferenz Konkret" und dem ensemble-netzwerk zwei junge, wirkmächtige Initiativen mit dem Ziel gegründet, die Arbeitsbedingungen an den Theatern grundsätzlich und nachhaltig zu verbessern. Das ist auch dringend nötig, denn die Arbeitsverträge, die flexibler sind als in jeder anderen Branche, stammen noch aus einer Zeit, in der die Theater erheblich besser ausgestattet waren – und sie sind heute wegen dieser Flexibilität häufig die einzige Möglichkeit für Theater, Kürzungsanforderungen nachzukommen. Das geschieht dann notwendigerweise vor allem auf Kosten der Künstler*innen. Ulf Schmidt hat bei der Jahrestagung der Dramaturgischen Gesellschaft 2014 in Mannheim darauf hingewiesen, dass das reale Gehalt von Bühnenkünstler*innen in den letzten 20 Jahren inflationsbedingt real deutlich gesunken ist:

"Wir sehen einen Rückgang regulärer Beschäftigungsverhältnisse: 14% weniger Mitarbeiter gesamt. Ein Drittel weniger Schauspieler in den letzten 20 Jahren. Zugleich sehen wir die Tendenz zur Lohndrückerei dort, wo der gewerkschaftliche Widerstand offenbar schwach ist: bei den Schauspielern, deren reales Gehalt in den letzten 20 Jahren inflationsbereinigt um dramatische 50% gesunken ist. Und wir sehen eine massive Zunahme irregulärer Zeit- und Werkverträge. Dass Theater auf Gäste angewiesen ist, dass die Möglichkeit, auch Freie zu beschäftigen, begrüßenswert ist, ist klar. Aber diese massive Zunahme an unstetigen Beschäftigungsverhältnissen ist frappierend. Und im Zusammenhang mit dem Abbau regulärer Beschäftigung eine Parallele zur neoliberalen gesellschaftlichen Umgebung."

Grenzen werden überschritten

Ein Blick nach Hagen, wo trotz angespannter Lage noch einmal 1,5 Millionen Euro gespart werden sollen, macht deutlich, um was es geht. Um die Dimension des Abbaus, der bereits stattgefunden hat, zu begreifen, möge man sich klarmachen, dass etwa das Schauspiel der Wuppertaler Bühnen vor 30 Jahren noch aus 43 Schauspielerinnen und Schauspielern bestand – und damals keineswegs ungewöhnlich groß war. Die nur noch 17 Schauspieler*innen, die bis vor kurzem unter Christian von Treskow in Wuppertal waren, entsprachen dann der Ensemblegröße, die sich heute bundesweit als Untergrenze durchgesetzt zu haben scheint (die neue Wuppertaler Ensemblegröße von nur noch 7 Schauspieler*innen fällt völlig aus diesem Rahmen; das wäre eine eigene Diskussion, um die es hier aber nicht geht).

Wenn mit 17 Menschen aber, wie zum Beispiel auch in Münster oder Aachen, drei Spielstätten parallel bespielt werden sollen, mit insgesamt 15 oder mehr Produktionen pro Spielzeit, wird schnell deutlich, dass die Grenze nach unten inzwischen überschritten ist. Die großen Klassiker wie etwa "Hamlet" lassen sich, bei stark zusammengestrichenem Personal, zwar notdürftig noch besetzen – aber schon rechnerisch können die anderen Spielstätten dann kaum mehr bespielt werden.

Verlangt volle Ensemblestärke: "Hamlet", hier mit Christian Friedel in der Titelrolle in Dresden 2012

Verlangt volle Ensemblestärke: "Hamlet", hier mit Christian Friedel in der Titelrolle in Dresden 2012

© Matthias Horn

Wahr ist: Das Zuschauerinteresse an Theater ist inzwischen in vielen Städten größer als die Möglichkeit der Theater zu spielen – es ist schlicht nicht mehr genug Personal da. Zu lange wurde zu viel gespart. Es ist Zeit, wieder an eine Aufstockung der Ensembles zu denken, die technischen Mannschaften zu vergrößern und dem gestiegenen Interesse nach öffentlicher Auseinandersetzung entgegenzukommen. Es scheint, als habe in den ersten Städten ein Umdenken angefangen, auch weil die Theater als wirtschaftlich wichtige Standortfaktoren begriffen werden.

Das Ende des Sparens

Denn Theater sind als Institute für Stadtidentität, als Orte der Kunst, Unterhaltung und Auseinandersetzung, der Utopien und Zukunftswerkstätten nicht nur zentrale kulturelle Spieler, sie sind auch von zentraler Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit der Städte in Hinsicht auf Lebensqualität und Attraktivität. Glaubt man den Studien zur Umwegrentabilität, bringen sie sogar aktiv Geld in die Städte. (Fn 3) Rolf Bolwin, Direktor des Bühnenvereins, kommentierte zuletzt eine entsprechende Leipziger Studie von 2014: "Kultur ist kein Zuschussgeschäft, sondern ein entscheidender Wirtschaftsfaktor. Kürzungen der öffentlichen Kulturfinanzierung schaden also nicht nur der Kunst, dem Ansehen einer Stadt und deren Lebensqualität, sondern machen auch finanziell keinen Sinn."

Trotzdem kommt es aus purer Haushaltsnot immer wieder zu haarsträubenden und ökonomisch offensichtlich unsinnigen kommunalen Entscheidungen. Zwei aktuelle abschreckende Beispiele: Im Moment wird in Karlsruhe überlegt, den städtischen Haushalt zu um 5,5 Millionen Euro zu entlasten, indem dieser Betrag beim Staatstheater gekürzt wird. Was auf dem Papier für den Haushalt der Stadt entlastet, spart aber tatsächlich keinen Cent. Denn die Landesförderung würde automatisch um denselben Betrag gekürzt, die Stadt Karlsruhe würde denselben Betrag verlieren, den sie einspart, also ein Nullsummenspiel spielen – hätte dafür aber eine Sparte am Theater weniger, 11 Millionen Euro weniger Kaufkraft in der Stadt, entsprechend weniger Steuereinnahmen und einen herben Imageverlust.

Noch krasser ist das Missverhältnis in Weimar, wo für das Kunstfest Weimar der gesamte Städtezuschuss von 250.000 Euro (und damit das Kunstfest insgesamt) gestrichen werden soll; damit ginge aber der Verlust der 650.000 Euro Landesmitteln einher. Die Stadt verliert durch die Sparmaßnahme unterm Strich 450.000 Euro, Umwegrentabilität und weitere Fördermittel noch nicht einmal eingerechnet: Aus bilanztechnischen Gründen wird hier der Stadt gesamtwirtschaftlich gesehen ein erheblicher finanzieller Schaden zugefügt.

Sogenannte "Freiwillige Leistungen"

Nun wissen die Kommunalpolitiker*innen, die solche Entscheidungen treffen, natürlich auch, dass diese wirtschaftlich unsinnig sind. Nur können sie, getrimmt auf einen rein bilanztechnischen Pragmatismus, oft nicht anders handeln: Viele Ausgaben der Städte sind gesetzlich vorgeschriebene Pflichtausgaben. Gekürzt werden kann überhaupt nur bei den Institutionen, die die Städte als Städte attraktiv machen, bei den sogenannten "Freiwilligen Leistungen": bei Schwimmbädern, Bibliotheken, und eben den Theatern, die oft den größten Teil dieser "Freiwilligen Leistungen" ausmachen.

Klar ist aber auch: Eine Politik, die auf derart verwaltungspragmatisches Handeln beschränkt bleibt und dafür gesellschaftliche und wirtschaftliche Vernunft scheuklappenartig außer Acht lässt, ist heute nicht mehr vermittelbar – sie führt unmittelbar zum Aufstieg von Menschen wie Donald Trump, Frauke Petry oder Marie Le Pen.

Theater lohnt

Hier ist die Landes- und auch die Bundespolitik gefordert. Sie werden, wollen sie lebenswerte Städte erhalten, die Kommunen finanziell in die Lage versetzen müssen, über Pflichtaufgaben hinaus ihre Aufgaben zu erfüllen, insbesondere im Hinblick auf die ab 2020 greifende Schuldenbremse der Länder und ihrer möglichen Auswirkungen auf deren Kommunen.

Und tatsächlich beginnt die Entwicklung sich langsam in diese Richtung zu drehen. Während der Bund schon länger aktiv ist – erst am 6.7.2016 hat die Bundesministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, für 2017 zum elften Mal in Folge eine deutliche Steigerung des Kulturetats, diesmal um 74 Millionen beziehungsweise 5,8 Prozent verkündet – verstärken neuerdings auch erste Bundesländer ihre Bemühungen um die Attraktivität ihrer Städte: neben Berlin nun auch – erstmals seit der Ära Lothar Späth – wieder Baden-Württemberg. So ist es auch kein Zufall, dass es eine kämpferische Landespolitikerin war, die baden-württembergische Kunstministerin Theresia Bauer, die die Stadt Karlsruhe deutlich auf die finanziellen Folgen einer Kürzung des Theateretats für die Stadt hinwies.

Die Kraft der Geschichten

Das Ausprobieren und Suchen von Narrativen für eine Gesellschaft ist das Kernanliegen des Theaters. Die Fragen sind dabei für die Theatermacher*innen immer dieselben: In welcher Gesellschaft wollen wir leben, welche Geschichten müssen hier und jetzt erzählt werden, und welche Formen finden wir dafür?

Denn nicht die Wirklichkeit, sondern die Geschichten, die wir über sie erzählen, bestimmen die Gesellschaft, in der wir leben. Wer die Kraft solcher Narrative verstehen will, schaue sich die Erzählung an, die zum Brexit geführt hat – oder lese die folgende Geschichte: Denn wenn Sie alle Argumente dieses Textes längst vergessen haben, wenn Sie längst mit anderen Themenfeldern beschäftigt sind, werden Sie sich noch an diese Geschichte erinnern. Und wenn Sie das nächste Mal über Möglichkeiten der Finanzierung von Theater nachdenken, werden Sie gar nicht anders können, sie wird Ihnen wieder einfallen. Diese Geschichte wird in vielen Varianten erzählt, ich erzähle sie so, wie ich mich an sie erinnere:

Die Geschichte von Mullah Nasruddins Esel

Mullah Nasruddin, eine Art türkisch-islamischer Till Eulenspiegel, hatte beschlossen, seinem Esel jeden Tag nur noch die Hälfte dessen zu Essen zu geben, was er am Vortag bekam. Eine Zeit lang schien das sehr gut zu funktionieren. Aber eines Tages kam Mullah Nasruddin in den Stall, und der Esel war tot. Mullah Nasruddin ärgerte sich sehr und rief: "So ein Ärger! Noch einen Tag länger, und ich hätte ihm beigebracht, ganz ohne Nahrung auszukommen!"

Harald Wolff hat im Juli 2016 im Auftrag des Theaters Aachen ein Papier für Landespolitiker*innen in NRW verfasst. Der hier abgedruckte Text stellt eine für die Veröffentlichung bearbeitete und erweiterte Fassung dar.

Fußnoten

(1) Am Theater Aachen beispielsweise waren die letzten drei Spielzeiten die erfolgreichsten Spielzeiten seit Anfang der 1990er Jahre – seit der Zeit also, als dort jenes Musical Gaudi entwickelt wurde, das später nach Köln weiterzog. Das Schauspielhaus Bochum hatte bereits 2014 die besten Auslastungszahlen seit Beginn der Erfassung 1979 gemeldet und nun erneut für 2015/16 weiter gestiegene Zuschauerzahlen erreicht, Dortmund meldet eine Verdreifachung der Besucherzahlen für die Oper in den letzten drei Jahren, eine Rekordauslastung für das Ballett und trotz Umbaus des Schauspielhauses eine Steigerung der Besucherzahlen für die gerade abgelaufene Saison 2015/16 insgesamt. Bielefeld steigerte seine Auslastung um 3% auf 82% bei 243.000 Besucher*innen in der gerade abgelaufenen Spielzeit, wobei das Schauspiel einen Publikumszuwachs von 10% erzielte.

(2) Als leicht nachvollziehbares Beispiel sei hier das Thema "Flüchtlinge" genannt, das die Theater teils schon Jahre vor der großen Flüchtlingsbewegung aufgegriffen hatten. So hatten etwa das Theater Aachen "Deportation Cast" schon 2013 auf die Bühne gebracht; künstlerisch hoch gelobt und u.a. eingeladen zum NRW-Theatertreffen, kam es kaum über eine Auslastung von 30%; ein Jahr später zog "Partir á L'Aventuire" am selben Ort schon doppelt so viel Publikum, doch erst im Jahr 2015 war das Thema im Mainstream angekommen, und das stets ausverkaufte "Illegal" wurde, für uns überraschend, einer der Publikumsrenner der Spielzeit.

(3) Das Münchner Ifo-Institut stellte bereits 1988 in einer im Auftrag der Bundesregierung erstellten Studie fest, dass bundesweit 9,6 Mrd. DM an Steuern und Abgaben aus Nebenausgaben im Kontext von kulturellen Aktivitäten kommunal erzielt werden (siehe Wolfgang Taubmann: Kultur als Wirtschaftsfaktor. In: "Stadtkultur der 90er Jahre", Sonderheft der Demokratischen Gemeinde 1988, S. 35-44). Zum Vergleich: Bundesweit zahlt die öffentliche Hand heute insgesamt rund 2 Milliarden Euro jährlich für die öffentlich getragenen Theater und Orchester, das sind etwa 0,2 % der Gesamtausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden. – Jüngste Studien zur Umwegrentabilität: Wink, Rüdiger et al.: Studie zur Umwegrentabilität der kulturellen Eigenbetriebe der Stadt Leipzig. HTWK Leipzig, 2015 und Carolin Kamann et al: Die wirtschaftliche Bedeutung des Gewandhauses für die Stadt Leipzig – Bericht zur Umwegrentabilität. Hrsg. Gewandhaus zu Leipzig, HHL Leipzig Graduate School of Management. - Auch ex post lässt sich in ökonomischen Langzeitstudien nachweisen, dass Kultur Prosperität bringt: Das Münchener Ifo-Institut kam 2015 in einer Studie zu dem Ergebnis, dass Kultur-Einrichtungen mehr hochqualifizierte Mitarbeiter anziehen, deren höheres Einkommen auf die gesamte (!) regionale Wirtschaft abstrahle. Professor Oliver Falck, Leiter des Ifo-Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien, stellte fest: "Ausgaben für Kultur haben positive Einkommenseffekte für alle Beschäftigten in einer Region." (Falck, Oliver, Michael Fritsch, Stephan Heblich und Anne Otto, "Music in the Air: Estimating the Social Return to Cultural Amenities", CESifo Working Paper No. 5183, January 2015.)

Harald Wolff ist Mitglied des Vorstandes der Dramaturgischen Gesellschaft. Er hat in Nordrhein-Westfalen an Stadttheatern und Freien Spielstätten in Aachen, Düsseldorf, Neuss, Münster, Oberhausen und Mühlheim an der Ruhr gearbeitet. 2007 bis 2009 war er Chefdramaturg am Rheinischen Landestheater in Neuss, von 2011 bis 2016 Dramaturg für alle Kunstgattungen am Theater Aachen. Er hat u.a. die Aktion "631 Bundestagsabgeordnete treffen ihre Dramaturg*innen" verantwortet und ist, zusammen mit Gregor Sturm, Initiator der Aktion 40.000 Theatermitarbeiter*innen treffen ihre Abgeordneten.

Harald Wolff ist Mitglied des Vorstandes der Dramaturgischen Gesellschaft. Er hat in Nordrhein-Westfalen an Stadttheatern und Freien Spielstätten in Aachen, Düsseldorf, Neuss, Münster, Oberhausen und Mühlheim an der Ruhr gearbeitet. 2007 bis 2009 war er Chefdramaturg am Rheinischen Landestheater in Neuss, von 2011 bis 2016 Dramaturg für alle Kunstgattungen am Theater Aachen. Er hat u.a. die Aktion "631 Bundestagsabgeordnete treffen ihre Dramaturg*innen" verantwortet und ist, zusammen mit Gregor Sturm, Initiator der Aktion 40.000 Theatermitarbeiter*innen treffen ihre Abgeordneten.

Die gesammelten Beiträge zur Zukunft des Stadttheaters finden Sie im Lexikoneintrag Stadttheaterdebatte.

Wir bieten profunden Theaterjournalismus

Wir sprechen in Interviews und Podcasts mit wichtigen Akteur:innen. Wir begleiten viele Themen meinungsstark, langfristig und ausführlich. Das ist aufwändig und kostenintensiv, aber für uns unverzichtbar. Tragen Sie mit Ihrem Beitrag zur Qualität und Vielseitigkeit von nachtkritik.de bei.