Volksbühnen-Diskurs Teil 1 und 2 - René Pollesch nimmt in Berlin Abschied vom Rosa-Luxemburg-Platz

Ich spreche zu den Wänden

von Michael Wolf

Berlin, 18. Oktober 2016. Miley Cyrus ist im Team Volksbühne. Beim Einlass läuft ihr Song We can't stop. Darin heißt es: "Doing whatever we want / This is our house / This is our rules / And we can't stop". In der letzten Spielzeit der Intendanz Castorf heißt es Abschied nehmen. Nach einem nostalgisch-schönen Marthaler folgt nun einer der besten Inszenierungen René Polleschs seit den Solo-Abenden mit Fabian Hinrichs. Es fehlte ihm zuletzt die Traurigkeit, die seinen Witz erst groß macht. Anders an diesem Abend.

It's our party we can do what we want

Da hetzt mit Milan Peschel, Martin Wuttke und Trystan Pütter nicht nur ein fulminantes Trio in rotleuchtenden Jumpsuits über die Bühne. Da bringt nicht nur das routinierte Durcheinander der Gedanken, Unterbrechungen und abrupten Themen-Wechseln die Textberge zum Einsturz. Da taucht aus den Trümmern auch eine ganz reale Wehmut auf. Martin Wuttke stammelt in einem schmerzlich langen Monolog: "Auch, wenn das nicht ausgesprochen wird, gibt es hier eine Ebene der Auseinandesetzung, die ich aus keinem anderen Arbeitszusammenhang kenne (...) Das macht hier kein Einzelner und das macht auch kein Kollektiv. (...) Das wird nicht von mir getragen, ich kann das nicht mitnehmen, das ist dann einfach weg. Weg weg weg."

Im "Volksbühnen-Diskurs Teil 1": Pütter, Peschel, Wuttke © Lenore Blievernicht

Im "Volksbühnen-Diskurs Teil 1": Pütter, Peschel, Wuttke © Lenore Blievernicht

Am Ende des Stücktitels "Diskurs über die Serie und Reflexionsbude (Es beginnt erst bei Drei), die das qualifiziert verarscht werden great again gemacht hat" steht "Kurz: Volksbühnen-Diskurs". Und mit "Volksbühne" sind nicht Castorf, Marthaler, Fritsch oder Pollesch selbst gemeint, sondern der ganz konkrete Ort, an dem sie und viele andere bald nicht mehr arbeiten werden. Es geht um Räume und das Glück einen gefunden zu haben. Ein Glück, das die Unterstützer des zukünftigen Intendanten Chris Dercon nicht haben. "Die brauchen keinen Ort, die kennen das auch gar nicht. Die brauchen das alles nicht. Da äußert sich eine Klasse. (...) Rem Koolhaas, der kennt sowas nicht. Der weiß nicht, wie's hier aussieht."

Hands in the air like we don't care

All die Verteidigungsschlachten, die Offenen Briefe und die Beschwörung einer Volksbühnen-Bewegung wirken kraftlos gegen diesen Abend. Denn es bleibt hier nicht bei Selbstmitleid und dem oft peinlichen Protest auf dem Niveau von "Renner-Penner"- Rufen. Dieser Abend erzählt von der Trauer, bald ohne einen schützenden Ort auskommen zu müssen, von dessen Zauber die Volksbühne zehrt.

Nun, was zeichnet diesen unaussprechlichen Zauber aus? Die Seriösität des Quatsches gehört dazu, die couragierte Ernsthaftigkeit, mit der Peschel, Wuttke und Pütter unvermittelt Phil Collins im Playback singen oder Rodeo auf einem Käfer reiten. Außerdem der Umstand, dass da plötzlich ein riesiger Käfer liegt. Warum ein Käfer? Sie hatten doch die ganze Zeit von einem Tiger im Badezimmer gesprochen. Der Tiger stammt aus der Komödie Hangover, die Figurennamen aus John Cassavetes Husbands und die Western-Zitate aus Drei Amigos.

Die Reihe soll übrigens laut Titel erst im dritten Teil beginnen. Wird es den dritten Teil geben? Wahrscheinlich nicht. Noch so ein kleiner Fall von Dissidenz, der lächerlich erscheint, über den man aber auch einfach lachen kann. Dieser Teil jedenfalls heißt: "Ich spreche zu den Wänden", dem dringlichen Thema des Abends. Das Nichtverstehen, warum dieser Ort so wichtig ist, das Nichtverstehen der anderen und überhaupt das ganze Nichtverstehen des Trios untereinander.

If you're not ready to go home / Can I get a hell no

Wuttke beschwert sich immer wieder, man habe ihm gesagt: "Du, ich fand dich ganz toll, aber ich hab nichts verstanden." Man könnte das auch den Pollesch-Effekt nennen. An seinen besten Abenden kapiert man nicht, worum es wirklich ging, weil sie noch viel besser sind, wenn man es nicht versucht. Peschel, Wuttke und Pütter fallen sich nicht ins Wort, sondern die Wörter über sie her. Sie bewerfen einander mit viel zu selten genutzten Flüchen wie "Söhne einer mutterlosen Ziege", nicken mitleidig, wenn einer gerade wieder vergessen hat, warum er so unglücklich ist und Wuttke schafft es noch mal so gepresst zu brüllen wie eine Quietscheente beim Aha-Erlebnis.

Das reicht natürlich nicht, um das Ende aufzuhalten. Und das reicht nicht um zu erklären, warum dieser Abend so schön ist. Als die drei Amigos in Schnabelschuhen über die leere Bühne stapfen und schließlich hinter Bert Neumanns Glitzervorhang verschwunden sind, gab's wieder wenig zu verstehen. Und schon bald viel davon zu vermissen.

Ein Abend wie Salami

von Michael Wolf

Berlin, 20. Oktober 2016. Wem gehört denn jetzt die Bifi? Nicht nur ihre Lebensmittel, sondern auch die drei Amigos selbst sind ganz durcheinander zu Beginn vom Teil zwei: "Ist das mein Gesicht?" "Du hast meinen Arsch!" "Gib mir jetzt die Mini-Salami!"

Um für etwas Ordnung zu sorgen: Wäre René Polleschs "Diskurs über die Serie und Reflexionsbude …" eine solche Bifi, dann wäre dieser schwächere zweite Teil die glitschige Plastikhaut, die die Mini-Salami erst groß gemacht hat. Denn klar: Ohne zweiten Teil würde diese Reihe ihre Form verlieren, geradezu aus der Haut fahren. Sie wäre keine Behauptung einer Trilogie mehr. Sie wäre einfach nur eine "authentische Kuh" – wie es unter Pollesch-Jüngern verächtlich heißt. Der Titel lautet "Es beginnt erst bei Drei", es wird also der letzte Teil sein. Denn wo kommen wir unweigerlich hin, wenn irgendwas anfängt? Ans Ende. Das gilt es ja gerade zu vermeiden.

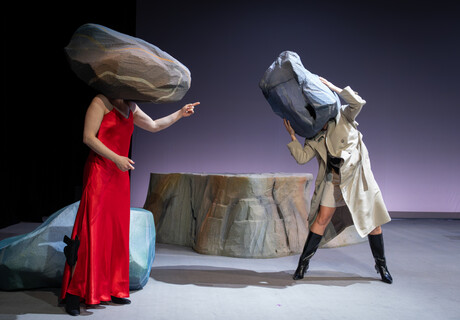

Drei Volksbühnen-Cowboys im Teil 2 © Lenore Blievernicht

Drei Volksbühnen-Cowboys im Teil 2 © Lenore Blievernicht

Zurück zur Bifi. Wäre der Abend also eine Mini-Salami, wäre zumindest auch klar, wer sie ganz alleine essen würde. Sie selbst. Eine kannibalistische Bifi wäre das treffende Wappentier für die Volksbühne in der Post-Neumann-Ära. "Die Leute sitzen hier, um zu sehen, wie jemand sich selbst genießt", erklärt Wuttke. "Dieses ganze Gebäude ist vielleicht gar nicht gebaut, um gehört zu werden, sondern um sich selbst zu hören." Selbstgefälligkeit als ästhetische Potenz – so lautet die Poetik des Abends.

Letztes Tänzchen

Anfangs fahren sie zu Johann Strauss auf einer fern gesteuerten Couch über die Bühne, lassen sich an einem Kronleuchter in den aufrechten Gang ziehen und traben unmotiviert hin und her. Nach zehn Minuten erst fällt ein Satz: "Mann, das war doch jetzt völlig unnötig!" Logisch. Unnötig auch, dass Milan Peschel sehr lang ebenso enthusiastisch wie dilettantisch über die Bühne tanzt. Wichtig und richtig aber, dass der Anblick am meisten Freude bereitet, wenn man daran glaubt, dass Peschel es genießt, diese riesige Bühne ganz für sich zu haben.

Aber auch wer sich lieber vom eigenen Glück unterhalten lässt, muss nicht unbedacht nach Hause gehen. Für den Betrieb gibt es Andeutungen über das Verhältnis zum künftigen Intendanten Chris Dercon (Plante Pollesch etwa mal mit Bert Neumann, die Spielstätte Prater zu übernehmen?). Für langjährige Fans die zuletzt etwas vernachlässigte Kapitalismuskritik ("Wenn bei einem Dienstleister Klassenbewusstsein einsetzt, kann der nicht mehr nice sein.") und selbst die ganz großen Fragen bleiben nicht unbeantwortet: "Man stirbt irgendwann, das ist alles. Man stirbt und bis dahin ist die Frage, ob man einigermaßen geschmackvolles Theater gemacht hat." Viva Bifi.

Diskurs über die Serie und Reflexionsbude (Es beginnt erst bei Drei), die das qualifiziert verarscht werden great again gemacht hat etc. Kurz: Volksbühnen-Diskurs.

Teil 1: Ich spreche zu den Wänden

Teil 2: Es beginnt erst bei Drei

Text und Regie: René Pollesch, Raum: Bert Neumann, Bühne: Barbara Steiner, Kostüme: Tabea Braun

Licht: Frank Novak, Ton: Christopher von Nathusius, William Minke, Dramaturgie: Anna Heesen.

Mit: Milan Peschel, Trystan Pütter und Martin Wuttke.

Dauer Teil 1: 1 Stunde 15 Minuten, keine Pause

Dauer Teil 2: 1 Stunde

www.volksbuehne-berlin.de

"Wer sich zufällig nicht auskennt in den Befindlichkeiten des Hauses, hat keine Chance", konstatiert Rüdiger Schaper vom Tagesspiegel (20.10.2016). Der Abend drehe sich um die Volksbühne als besonderen Ort. Wuttke räsonniere in seiner hinreißend zappeligen Art über Leute, "die nichts vom Wert eines Orts verstehen, da sie kuratierend durch die Welt schwirren, ortlos". "Klarer Standpunkt, aber schnell wird Polleschs Text dünn und schmollend."

"Während die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte und dem Castorf-Intendanz-Ende im ersten Teil für Pollesch-Verhältnisse erstaunlich direkt ausgefallen war, ist der zweite jetzt wieder etwas stärker auf Metaebenen unterwegs", tagesspiegelt nach Teil 2 Christine Wahl (26.10.2016) – wobei "dem Nichts praktisch keine Grenzen gesetzt" seien. Trotzdem: "Die Volksbühne wird sich da, gesamtlebensleistungsmäßig betrachtet, nichts vorzuwerfen haben, wenn im Sommer nächsten Jahres mit der Castorf-Ära Schluss ist, weil Museumsmann Chris Dercon das Haus übernimmt."

"Das Nicht-Verstehen wird verlässlich durch dem Umstand verstärkt, dass über weite Strecken des Diskurses zwei der drei Spieler gleichzeitig verschiedene Sachen sagten. Und dies auf eine (...) verdammt komische Weise", schreibt Ulrich Seidler von der Berliner Zeitung (20.10.2016). Er freut sich über "herrlichste Wutausbrüchen" und "tapferste Kommunikationsschleifen".

"Die Selbstglorifizierung eines Hauses und der Verdammung aller andern hat mit einem 'Diskurs' wenig zu tun", so Tobi Müller von Deutschlandradio Kultur (18.10.2016). "Diesem Diskurs fehlt der Widerstreit, er trägt jetzt Zeichen der Orthodoxie." Allerdings: Trotz linientreuer Kunst auf dunklem Grund sei das immer wieder komisch. "Das ist das eigentliche Wunder."

Ute Büsing vom RBB (19.10.2016) sah "kapitalismuskritisches Boulevardtheater für Spezialisten". Nur Pollesch-Versteher und eingeschworene Volksbühnen-Fans würden da noch mitkommen. "Der Grundton der Veranstaltung ist albern. Es gab schon geistreichere Pollesch-Diskurse als diesen Abgesang."

Man hätte beide Teile locker an einem Abend spielen können, gehörte es nicht zu Polleschs Markenkern, dass seine Inszenierungen nie länger als 90 Minuten dauern", schreibt Mounia Meiborg in der Süddeutschen Zeitung (22.10.2016), die einmal sehr glücklich und einmal ziemlich genervt aus dem Theater kam. Teil eins sei "einer der schönsten Pollesch-Abende seit Langem". In Teil zwei seien nur noch "große Bilder mit überdeutlicher Aussage" wie dieses zu besichtigen: "Zum süffigen "Donauwalzer" vollführt Milan Peschel minutenlang ungelenke Hopser und schüttelt seinen schmächtigen Körper - eine Parodie auf das Tanztheater, das Chris Dercon unter anderem auf den Spielplan setzen will".

"René Polleschs neue Stücke feiern die völlig unökonomische Überforderung der Sprache wie der Darsteller", schreibt Irene Bazinger in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (22.10.2016). Sie passten "weder ins Stadtmarketing noch in eine sonstige Verwertungskette, zelebrieren mit fulminantem Pathos die entschlossene Sinnverweigerung".

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Medienschau Giesche Marginalisierte Positionen

-

Leser*innenkritik Ellbogen, Maxim Gorki Theater Berlin

-

Orden für Jelinek Ode an El Friede

-

Wasserschäden durch Brandschutz Rechnung

-

Medienschau Dt-Defizit Mitarbeiterrücken

-

ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

Wuttkes explizite Verweise auf den Protestbrief und die Gesamtlage ist umso mehr bewegend, weil Rolle und Schauspieler ineinanderfließen und sich überlagern. Da spricht einer der größten Mimen unserer Zeit. Einer, der Angebote allerorten hat (und wahrnimmt). Einer, der dieses Haus begreift. In der kontrastiven Naivität des gesprochenen Tons liegt die ganze Fassungslosigkeit über das Geschehene. Auch das liegt in Milan Peschels flirrend-wahniger Erzählung über das Baby, das vom Mobile nicht genug bekommen kann. Über das Baby, das eben nicht gelangweilt das Mobile abhakt, sondern "dessen Kopf explodiert". Peschel, der nun also zurückkehrt. Auch so ein Mime!

Und: Das war nicht ein Käfer, das war ein Mistkäfer. Und der bleibt am Ende an der Rampe liegen. Seine Kugel Scheiße passte zuvor nur mit Mühe durch die Tür.

PS: Michael Wolf schreibt "Sohn einer kinderlosen Ziege", aber es war noch viel poetischer, nämlich "Sohn einer mutterlosen Ziege".

PPS: Hübchen for Mephisto?

--

Lieber Hans Zisch,

Sie haben recht. Es war die "mutterlose Ziege". Danke für den Hinweis. Wir haben das korrigiert.

Viele Grüße

Die Redaktion

Ein sehr schöner Text.

Die Eisköniginnen und die Gerda´s bestens in Szene gesetzt - da gibt es nichts zu verstehen ... nur die eiskalte Lieblosigkeit und die lang vermißten Trauerfeiern der Liebenden als letzte "Schlacht", die im Kannibalismus endet ...

Naivität wird weder verstanden,noch vermißt.

Auch hier geht er fremd.

- http://schauspielhaus.de/de_DE/repertoire/ich_kann_nicht_mehr.1091929

- http://www.schauspielhaus.ch/play/694-High-du-weisst-wovon

Schlimmer Finger der.

Was ist die Inszenierung eines Stücks (an der Limmat), gegen die Zerstörung (nicht nur) eines Stücks (am Rosa-Luxemburg-Platz)?

--

Lieber Philipp,

wir sind noch mal in uns gegangen und geben Ihnen vollkommen recht. Es ware eine Couch. Wir haben das korrigiert. Vielen Dank.

Die Redaktion

(Caro Sascha Krieger! Infatti! Lo correggiamo subito. Grazie e tanti saluti: wb)

1) Weil Dercon nicht (alle) überzeugt. Weder sein Insamtkommen [sic], noch seine Vorstellungen. Dazu kommt sein von ihm unhinterfragtes Nutznießertum. Größe wäre, über die eigene Person hinaus zu denken.

2) Weil es eine nachträgliche Affirmation der massiven Rennerschen Fehlleistungen bedeutet hätte.

3) Weil es an der Volksbühne so etwas wie gemeinschaftliches Denken und Handeln gibt. Man kann das Solidarität nennen. Oder Haltung. Oder: einen freien Geist. Oder etwas, das sich nach Auskunft der Beteiligten und des Publikums kaum anderswo wiederfindet.

4) Weil dieses Haus offenkundig Künstler geborgen [sic] hat, um die man sich reißt. Nicht weil sie sich einer Mode andien(t)en, sondern weil es singuläre Künstlerpersönlichkeiten sind. Da greift dann keine Oberflächlichkeit mehr.

Beispielsweise Herbert Fritsch äußert sich hier, da sollten Sie ne Antwort finden: http://www.ardmediathek.de/tv/Stilbruch/Portr%C3%A4t-Herbert-Fritsch/rbb-Fernsehen/Video?bcastId=3914800&documentId=35445632

@13: War das nicht ne Chaiselongue? Nicht nur an Sie: Warum wird Klugscheißen eigentlich schon begrifflich diskreditiert? Da dämmert des gleiche Argumentationsschema wie derjenige hinter der Bezeichnung "Lügenpresse": Jemand, der (weiter) argumentiert wird als minderwertig g[!]ezeichnet. Wir wissen aus der Kunst und aus der Diplomatie und aus der Liebe: Kleinigkeiten entscheiden (mitunter).

Er, Sie. Tisch voller geschnittener Zwiebeln. Ein Geschirrtuch (bezeichnet GT), Tränen. Noch mehr geschnittene Zwiebeln.

- Apropos Pollesch VB Diskurs und Co auf twitter und Co - Was ich nich verstehe: Woraus berechnet sich die Trenddauer von 2 Jahren und 3 Monaten für einen Theatertrend jetzt noch einmal genau??? Ich finde, dass Frau Berg wirklich genauere (GT) Auskünfte verdient hat, wenn sie schon so selten ihre Sorgen (GT) twittert! – Sie wirkt auch sehr durcheinander seit sich der Bob beim Nobel-Sekretariat einfach nich rückmeldet: denn natürlich macht sie, also die Berg, das – aber ganz bestimmt - vor allem geHÖRENde!- preiswürdige - Kaskadentheater und El Friede das KoLummen-Theater, aus dem Stemann dann bewährt auf Theater-Otto-Normalverbraucher heruntergebrochenes Diskurstheater (GT) macht, nich. Nich? - Und Pollesch macht einfach nur irgendwie Pollesch, aus dem dann Wuttke und Co wenigstens zuverlässig Pollesch-Theater machen – Für mich steht somit die Frage: Was macht der René nur im Burgtheater, wenn er nicht das ganze Original-Neumann-Plastik, den Original-Franky-Beton-Schredder-Schotter mit Dercon-Unterschrift auf jedem einzelnen Bröckchen und vor allem den Original-Neumann-Vorhang den Wienern in Wienburg vorweisen kann?? – Ich stelle mir vor, dass es was hätte, wenn Hartmann bei seinem nächsten Theater-Verfilmungsprojekt so textlich mit Pollesch und schauspielerisch mit Wuttke und Co arbeitete – es (GT) würde vielleicht den Leuten gar nicht auffallen – und sie könnten es ja einfach „Die Räuber2“ nennen…? Pollesch - hier (GT)sonst schneids de dir noch - wäre dann als Dramatiker der nächste Nobelpreisanwärter, wenn Berg das Ding ablehnt, weil sie es Bob unbedingt nachmachen wollen muss, weil man den Edelmut nicht immer den Männern überlassen darf als Frau, oder so ähnlich… Natürlich nur, wenn Pollesch sich zu dem RedBull-Gesöff, das sogar Ösis superreich macht, öffentlich auch bekennt –

- Ja, und da hast du auch wieder was gegen?

- Kommt drauf an.

- Worauf. - Mensch, jib! (GT)

- Ob das Zeug wirklich schmeckt bei gleichzeitig nicht ungesund oder nicht.

- Ohmanndasisdiehärte - w.z.p.w.? – Was zu prüfen wäre?

- Das ist korrekt von dir (GT) erkannt. Kannst schon mal die Dramaturgen in die Spur schicken-

Natürlich fasert das aus, sieht sich der Zuschauer immer wieder animiert, verständnislos mit dem Kopf zu schütteln. Was soll etwa der riesenhafte Käfer, der irgendwann auf die Bühne gehievt wird? Ach ja, das Tier zeichnet gegenüber der Pflanze aus, dass es ein Territorium hat, wie wir hören. Eines, das diesen Gestalten – und natürlich sind Wuttke, Peschel und Pütter in ihrem komödiantischen Furor, in ihrer radikalen Seltbstbeschämung ein Ereignis – genommen werden soll. Und so tun sie, was sie noch tun können: Verweigern sich dem Nützlichkeitszwang und dem Verstehenmüssen – Wuttke nennt es "Deutungswahn" und spielen einfach. Sinnlos, nicht zielführend, enervierend zügellos. Und finden genau darin so etwas wie Wahrheit, oder wenn nicht das, zumindest Freiheit, die Möglichkeit zu denken, wozu es, wie der Abend sagt, immer zwei braucht. Braucht es den zweiten Teil, ist er nicht komplett überflüssig? Selbstverständlich, und genau deshalb ist er auch so notwendig. Die Alternative liegt irgendwo zwischen Ego und Kollektiv, wo und was auch immer dieser Ort sein mag. "Man stirbt und bis dahin ist die Frage, ob man einigermaßen geschmackvolles Theater gemacht hat.", sagt Wuttke gegen Ende. Vielleicht ist das alles. Oder eben auch – Alles.

Komplette Rezension: https://stagescreen.wordpress.com/2016/10/24/der-ort-des-uberflussigen/

Die Starschauspieler bieten dem vor sich hinglucksenden Volksbühnen-Publikum ein Boulevardtheater für Theater- und Kulturwissenschaftler: ohne großen Überraschungseffekt, da man die Assoziationsketten und Diskursschleifen so ähnlich auch schon bei anderen Pollesch-Abenden gesehen hat, und auch mit einigen Längen, aber mit netten Insider-Gags. Die Fangemeinde auf dem harten Asphaltboden, die bei der vierten Aufführung der neuen Produktion jedoch schon deutlich dezimiert ist und nach der Pause weiter bröckelt, ist jedenfalls begeistert.

Komplette Kritik: https://daskulturblog.com/2016/11/03/volksbuehnen-diskurs-die-cowboys-milan-peschel-trystan-puetter-undmartin-wuttke-nehmen-abschied-in-rene-polleschs-boulevardtheater-ueber-das-nicht-verstehen/