Presseschau vom 5. Januar 2017 – Eva Behrendt im Merkur zur "Authentizitätsdebatte"

Utopie überholt Realität

Utopie überholt Realität

5. Januar 2017. In der Zeitschrift Merkur schreibt Theater heute-Redakteurin Eva Behrendt eine Entgegnung auf den im November im Lettre-Magazin erschienenen Generalangriff auf den Theater-Performer des Soziologen und Rektor der Berlin Schauspielschule "Ernst Busch" Wolfgang Engler – in dessen Kerbe jüngst der Dramaturg Bernd Stegemann in der Süddeutschen Zeitung haute. Um Englers "Vorwurf der Authentizitätsfetischisierung, zur Bedrohung der künstlerischen Autonomie" angemessen zu antworten, schaut Behrendt ausgiebig auf zwei Inszenierungen der letzten Monate zurück: Lola Arias' Atlas des Kommunismus am Berliner Gorki-Theater und Empire, den dritte Teil von Milo Raus "Europa-Trilogie".

Beide Abende versuchten anhand der subjektiven Erfahrungen ihrer Akteure größere historische Zeiträume verstehend in den Blick zu nehmen, so Behrendt, und ähnelten sich strukturell verblüffend. "In beiden stehen Kollektive auf der Bühne. (...) Für fast alle Mitspielenden ist ungefähr gleich viel Rede- und Auftrittszeit vorgesehen; offenbar gilt das ungeschriebene Gesetz, dass jede Stimme gleichberechtigt vorkommen soll. Das biografische Material ist dramaturgisch zu Skripten geordnet, die individuelle Tonfälle und Sprechweisen vereinheitlichen, meist hin zu einer relativ nüchternen, von kleinen Pointen aufgelockerten Prosa." Spätestens hier setze die Fiktionalisierung des Materials ein – "sieht man einmal davon ab, dass jedes Erinnern und Erzählen von Momenten der Fiktion durchdrungen ist".

"Atlas des Kommunismus" am Gorki Theater © Ute Langkafel

"Atlas des Kommunismus" am Gorki Theater © Ute Langkafel

Im "Atlas des Kommunismus" sei es "eine starke Erfahrung, diese Frauen mit ihren so verschieden bewegten, der eigenen Logik folgenden, mit denen der anderen manchmal schlicht unversöhnlichen Lebensgeschichten nebeneinander auf der Bühne stehen zu sehen". Leider hielten Arias und ihr Ensemble diese Differenz nicht aus. "Aus einem Neben- muss ein Miteinander werden, ausgerechnet der olle Kommunismus, diese nun wirklich reichlich diskreditierte Idee, soll eine neue Gemeinschaft stiften", so Behrendt, aber, also, merke: "Nicht das 'Authentizitätsgebot' ist das Problem dieser Inszenierung, sondern der Harmonisierungszwang, mit dem das Elend jeder Utopie beginnt." In Milo Raus Europa-Trilogie sei die "Authentizität" seiner Ich-Erzähler sowieso von Anfang an infrage gestellt, "weil sie Schauspieler sind".

Strukturelle Veränderungen bedingen ästhetische Veränderungen

Was der "an Foucault geschulte Engler" in seiner Analyse konsequent ausblende, seien "zum einen die verknöcherten bis zynischen Machtverhältnisse im guten alten mimetischen Theater", das er so vehement gegen die performativen Suchbewegungen verteidige. "Als die ersten 'echten Menschen' auf der Bühne standen, die ersten Theatermacher – ob Schauspieler, Performer oder Regisseure – im Theater über sich selbst zu sprechen begannen, platzten sie damit in einen strikt hierarchischen und äußerst selbstzufriedenen Theaterbetrieb, der unter der Ägide einiger weniger Regiegenies den dramatischen Kanon immer verfeinerter durchkaute und in Darstellungsroutinen zu ersticken drohte."

Das deutsche Theater – "gerade auch das staatliche und städtische" – habe sich strukturell zu verändern begonnen: "Schauspielensembles und auch die Kunst sind insgesamt vielfältiger, internationaler und selbst-bewusster geworden. Auch weil weder das 'mimetische' Theater abgeschafft noch klassische Schauspielschulen dichtgemacht wurden."

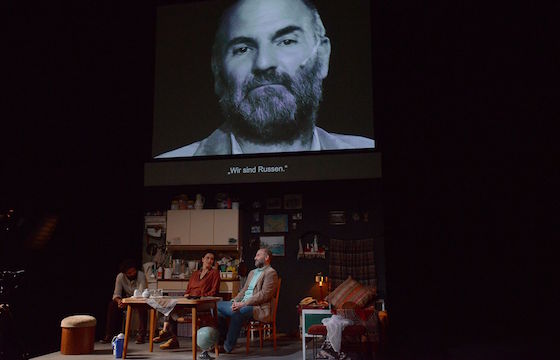

"Empire" von Milo Rau © Christian Altorfer

"Empire" von Milo Rau © Christian Altorfer

Dass die Veränderungen dennoch massive Ängste wecken, zeige sich in den jüngsten Theaterdebatten, etwa um die Münchner Kammerspiele oder die Volksbühne. "Der Leitungswechsel an der Berliner Volksbühne, die für diese Entwicklung durchaus eine Vorreiterrolle in Anspruch nehmen kann, dürfte für viele auch deshalb so schmerzlich sein, weil mit der Ära Castorf das vielleicht größte künstlerische Utopieversprechen der Nachwendezeit zuende geht", aber Behrendt ist überzeugt: "Es gibt einen dritten Weg jenseits des autoritären Spitzelstaats und der liberalen Konsensdemokratie."

Kriterium Problembewusstsein

Denn das so genannte performative Theater stehe in einer kontinuierlichen Auseinandersetzung mit sich selbst, siehe die beiden obigen Beispiele, und "Regisseure wie der Schweizer Boris Nikitin oder der Franzose Jérôme Bel, die sowohl mit professionellen Schauspielern als auch Performern und Laien arbeiten, sind sich gesellschaftlicher Authentizitätsgebote höchst bewusst, kehren diese um ('Sei nicht Du selbst!', heißt eine Nikitin-Performance) oder stellen sie konzeptionell aus", so Behrendt: "So viel die eigene Form betreffendes Problembewusstsein, wie es das performative Theater binnen kurzer Zeit ausgebildet und experimentell genutzt hat, kann man im mimetischen Theater lange suchen."

Last but not least "wäre es vor zwanzig Jahren kaum vorstellbar gewesen, dass vier Schauspieler aus Griechenland, Syrien und Rumänien uns und einander auf einer Bühne in ihren Muttersprachen aus ihrem Leben erzählen. Und natürlich ist auch das Mit- und Nebeneinander der Generationen und unterschiedlichen politischen Überzeugungen bei Lola Arias ein utopisches Bild, das an immer mehr Theatern Alltag wird." Wenn die strukturelle Realität an dieser einen Stelle die Utopie überholt habe, bedeute das keinesfalls das Ende der mimetischen Kunst, "sondern kann diese auf ganz neue Füße stellen".

(sd)

Mehr zur "Authentizitätsdebatte": Bereits im November 2016 reagierte der Autor und Regisseur Kevin Rittberger bei uns mit einem Nachdenken "über antiquierte Grenzziehungen und die Möglichkeiten einer modernen Schauspielästhetik" auf Wolfgang Englers "Lettre"-Essay

Wir halten Sie auf dem Laufenden

Wir sichten täglich, was in Zeitungen, Onlinemedien, Pressemitteilungen und auf Social Media zum Theater erscheint, wählen aus, recherchieren nach und fassen zusammen. Unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrem finanziellen Beitrag.

mehr medienschauen

meldungen >

- 15. April 2024 Würzburger Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: Das LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage laufen 2024 erstmals dezentral

- 12. April 2024 Neuauflage der Demokratie-Initiative "Die Vielen"

- 12. April 2024 Schauspieler Eckart Dux gestorben

- 12. April 2024 Karlsruhe: Graf-Hauber wird Kaufmännischer Intendant

neueste kommentare >

-

Rücktritt Würzburg Nachtrag

-

Leser*innenkritik Anne-Marie die Schönheit, Berlin

-

Erpresso Macchiato, Basel Geklont statt gekonnt

-

Erpresso Macchiato, Basel Unverständlich

-

Leserkritik La Cage aux Folles, Berlin

-

Medienschau Arbeitsstelle Brecht Ein Witz?

-

Landesbühnentage Kleinmut

-

Kolumne Wolf Autorenvereinigungen

-

Erpresso Macchiato, Basel Transparent und freundlich

-

Leserkritik Cabaret, SHL Flensburg

Beim Theaterspielen ist es mal so, dass keiner gerne weniger zu sagen und zeigen haben möchte als ein anderer, der mitmacht. Das ist auch ein Drama. Vor allem für das Theater. Und auch für die Gesellschaftspolitik. Wenns Theaterspielen bis ins Theaterspielen hinein realistisch sein will, m u s s es es sich also nur um sich selber drehen, wenns denn ganzganzganz superehrlich authentisch sein will. Das mag für Theaterleute selbst dann auch supersupersuperinteressant sein - Für Publikum, das dann ganganzganz superehrlich merkt, dass es eigentlich für Theaterleute gar nicht relevant ist, ist das sowas von langweilig, das glaubt man ja gar nicht! Es wäre daher begrüßenswert, wenn Theaterleute weniger authentisch demokratisch in ihren Vorstellungen sein wollten, als vielmehr realistisch was ihren eigenen, ins Spiel gebrachten Wirkungsgrad anlangt, der sich nicht nach gleich gut verteilten Satzlängen und Dauer von sichtbarer Bühnenanwesenheit bemisst.

Authentizität hat auch den Nachteil, dass sie verrutschen kann. Von einem Moment zum andern. Was eben noch authentisch war oder schien, kann sowohl dem Darsteller als auch dem Zuschauer im nächsten schon vollkommen verlogen vorkommen. Das ist auch der Pferdefuß bei all diesen V-Effekten, die uns das Epische Theater anpreisen will, die Brechung der Bühnenillusion, die wir eben noch authentisch fanden finden wir eventuell bei der nächsten Vorstellung schon berechnend wie eine wirklich abgefeimte Illussion. - Will sagen: "Authentizität" sollte eigentlich aus diesem ganzen theaterkritischen Wortschatz gestrichen werden. Ich finde ja "Kontakt" gut. Kommt ein Darsteller einer Figur mit dem einer anderen Figur, mit sich, der Figur dem anderen UND dessen Figur UND mit dem Publikum dabei in Kontakt - immer alles gleichzeitig! - "stimmt" es??? Der Moment, in dem "es" - also alles gleichzeitig - "stimmt", ist nicht beschreibbar, sondern nur erfühlbar. Er markiert die Notwendigkeit von Theater als Kunstform: er ist durch NICHTS, keine andere Kunstform zu ersetzen. - Es fällt nur auf, wenn er fehlt. Aber er kann durch nichts als nur durch sich selbst erzeugt werden. Nicht durch Philosophie, nicht durch Theaterwissenschaft, nicht durch Kritik, nicht durch theoretische Ausführungen von Autor*innen, Regisseur*innen, Schauspieler*innen, Performer*innen oder Intendant*innen...

Last but not least "wäre es vor zwanzig Jahren kaum vorstellbar gewesen, dass vier Schauspieler aus Griechenland, Syrien und Rumänien uns und einander auf einer Bühne in ihren Muttersprachen aus ihrem Leben erzählen. Und natürlich ist auch das Mit- und Nebeneinander der Generationen und unterschiedlichen politischen Überzeugungen bei Lola Arias ein utopisches Bild, das an immer mehr Theatern Alltag wird."

Ja, das ist schön. Da wird es einem warm ums Herz in diesen kalten und finsteren Zeiten. Da fassen wir uns alle bei der Hand und haben uns in einem Akt der performativen Liebe alle ganz authentisch lieb. Darauf einen Dujardin.