Debatte um die Zukunft des Stadttheaters - Dirk Pilz fordert bei den Römerberggesprächen in Frankfurt/Main das Ende der selbstverlorenen Betriebsbespiegelung des Theaters

Schluss mit dem Ablasshandel der Theater!

von Dirk Pilz

23. Oktober 2017. Meine Damen, meine Herren, ich danke für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Mir wurde in dieser Runde zwar, nun ja, die Rolle des jüngeren Zeitgenossen zugewiesen, aber ich werde mir die Freiheit nehmen, ein paar vermeintlich alte, womöglich banale Dinge zu sagen.

Meine Hoffnung ist, dass es in Zeiten, die sich aus guten Gründen als umbrüchig und unsicher verstehen, dass es in solchen Zeiten helfen könnte, die großen Fragen noch einmal gleichsam auf Null zu stellen, um zu sehen, was überhaupt in Frage steht. Entsprechend gönne ich mir, von der elaborierten Gelehrtheit und dem fachspezifischen Erkunden für diesmal abzusehen.

Habt Ihr Freiräume für die Kunst?

Nach der Zukunft der Städtischen Bühnen zu fragen, was hier und heute unser gemeinsames Vorhaben sein soll, ist ja die denkbar größte in deutschen Theater-Angelegenheiten. Und vielleicht hilft es, einen Schritt zur Seite zu gehen, sich mit keinen kulturpolitischen, theaterpraktischen oder wissenschaftstheoretischen Interessen gemein zu machen und zu fragen: worum geht es dabei eigentlich?

Es geht um Räume, die ihrem Auftrag gemäß vor allem Freiräume sein sollen, Laboratorien, in denen mit den Mitteln der Theaterkunst sich im Spielen und Zusehen erprobt werden darf, in denen man scheitern, wo Unsinn getrieben und Unmögliches gedacht werden darf. Es geht also nicht einfach darum, ob diese Räume in diesem oder jenem mehr oder weniger geschichtsträchtigen, teuren oder billigen Gebäude untergebracht sind; das hieße die Sache rein äußerlich nehmen. Die Diskussionen um die Zukunft auf die Kosten zu reduzieren, verfehlte sie schon. Es geht, kurz genommen, um Theater als Freiräume für die Kunst. Sind sie das? Oder sind sie eher Museen, mehr symboltragende Gemäuer als unerhörte, in einer gelddiktierten Gesellschaft ja regelrecht unverschämte Orte? Das ist die Gretchenfrage an die Stadttheater.

Es kommt bei dieser Frage nach der Zukunft der Bühnen bekanntlich vieles zusammen, einesteils die deutsche Geschichte dieser Institution Stadttheater und damit auch das Selbstverständnis einer Gesellschaft, die nicht ohne Gründe weniger denn je weiß, worin es überhaupt begründet ist; anderenteils die hoch verschiedenen Ästhetiken und Ansprüche der Bühne selbst und, irgendwo dazwischen, auch die Frage, ob es überhaupt eine Theaterkritik braucht, und wenn ja – was ich bereits aus persönlichem Interessen hoffe – wozu und zu welchem Ende. Zu all diesen Punkten möchte ich etwas sagen.

Dem Anspruch nach im Herzen der Stadt: Theater Freiburg als klassisches Stadttheater

Dem Anspruch nach im Herzen der Stadt: Theater Freiburg als klassisches Stadttheater

© Joergens.mi/Wikipedia Lizenz: CC BY-SA 3.0

Lassen Sie mich mit einer absichtlich groben und für erregbare Zeitgenossen, die wir hoffentlich noch sind, provokanten These beginnen: Das Theater gehört nicht ins Zentrum der Gesellschaft. Die Theatergebäude stehen zumeist im Stadtzentrum, und die Theater gehören auch in die Mitte einer Gesellschaft, aber sie sind weder das moralische noch das geistige Zentrum der Gesellschaft, sie sollten es nicht sein wollen. Stattdessen können und sollen Stadttheater die Gesellschaft repräsentieren, nämlich sie zeigen, und es wäre viel gewonnen, wenn sie das auch tatsächlich täten.

Der falsche Schiller: Theater ist keine Schulveranstaltung

Ich möchte also zunächst auf diesen Unterschied hinweisen: Das Theater ist jener Frei-Raum der Kunst, um die Widersprüche und Energien einer Gesellschaft zum Ausdruck zu bringen, auf bitteschön möglichst verschiedene Weisen, also mit unterschiedlichen Ästhetiken, am besten im Rahmen eines Ensemble- und Repertoirebetriebes. Aber es ist nicht der Ort, zu dieser Gesellschaft von welchem Sondersitz auch immer zu sprechen, als säße sie, die Gesellschaft, auf der Schulbank, oder als würden sie, die Theater, diese gleichsam als Klassensprecher vertreten. Dass sich im Theater die Stadtgesellschaft träfe, ist ohnehin ein Selbsttäuschung.

Als moralische Anstalt haben die Bühnen in der Vergangenheit ja eine denkbar schlechte Figur gemacht, und es sieht nicht danach aus, dass sie sich durch Umkostümierung zur sozialpädagogischen oder tagespolitischen Anstalt bessern ließe. Es hat dem Theater nicht gut getan, dass es seinen Schiller dahingehend verstand, die Bühne als Kanzel und das Schauspiel als Schule mit anderen Mitteln zu begreifen. Aber diese Verlockung, moralische Anstalt zu sein, ist ein offenbar sehr süßes Gift. Es wirkt noch dort, wo Performances mit den Segnungen angeblich neuer Wahrnehmungen locken, wo das zuschauende oder mitspielende Subjekt andere Perspektiven oder Erfahrungsweisen erleben soll. Solches Sollen ist den Künsten fremd – ich halte es hier mit der klassischen Theorie von der Kunstautonomie. Die Künste lassen sich vor keinen Karren sperren, auch keinen ästhetiktheoretischen, sie sind gottlob ungezogen und unberechenbar, das ist ihr Bestes. Und das ist, noch immer, auch das Beste der Theater-Kunst.

Deshalb, so meine ich, kann das Stadttheater als Frei-Raum der Kunst kein Zentrum sein, denn die Künste fliehen jeden Ort, den man ihr zuweist. Sie lassen sich in kein Museum, keine Geschichte und auch kein Gebäude sperren, es sei denn um den Preis der Indienstnahme.

Theater sind keine Kunstverwahrhäuser

Statt also der Gesellschaft die moralische, sozialpädagogische, tagespolitische oder sonstige diskursive Anstalt zu sein, haben es die Theater besser, wenn sie – vermeintlich bescheidener – die Stadtgesellschaft zu repräsentieren versuchen, was in erster Linie heißt, sie zu präsentieren, nämlich in ihrer Vielfalt und Widersprüchlichkeit zu zeigen, und zwar mittels der Kunst. Es gehört zum Geheimnis der Kunst, dass gerade sie dies vermag, weil sie keiner Agenda folgen muss. Und eben deshalb braucht es auch Theater in der Stadt: weil sie Orte der Kunst sind.

Mit welcher Art von Theater, das darf und muss jedes Stadttheater für sich finden, weil es auf die jeweilige Stadt ankommt. Kunst ist an Kontexte geknüpft, es gibt sie nicht anders. Theater sind deshalb keine austauschbaren Kunstverwahrhäuser, aber sie sind auch nicht an ihre Traditionsgemäuer gekettet. Die Frage muss hier immer sein, wo und unter welchen Voraussetzungen Theater Frei-Räume der Kunst sind und bleiben; sollten Debatten über Gebäudekosten diese Frage zur Nebensächlichkeit machen, sollte das Theater mithin immer unter diesem finanziellem Vorzeichen stehen, dann empfiehlt sich eher, einen anderen Ort zu suchen. Es könnte ja zudem gut sein, dass ein Theater gerade jenseits des Stadtzentrums die Mitte einer Stadt sehr viel besser präsentieren kann und dort Freiheiten gewinnt, die sie im Zentrum gerade verliert.

Ein Labor am Rande der Stadt: die Interimsspielstätte "Megastore" des Dortmunder Schauspiels

Ein Labor am Rande der Stadt: die Interimsspielstätte "Megastore" des Dortmunder Schauspiels

© Theater Dortmund

Das Theater als kunstermöglichender Raum – das ist das eigentlich Schützenswerte, und dieser Raum ist es, der bedroht ist, zunächst durch die Theaterbetriebe selbst. Seit Jahren wird über die Notwendigkeit von Reformen gestritten, oft um Strukturfragen, um Tarifpolitik und Arbeitsrecht etwa. Es gibt hier auch Fortschritte. Aber das ist es nicht allein, was den Theater intern und in der Öffentlichkeit zu schaffen macht. Sie leiden auch unter einem noch immer patriarchalen, tendenziell chauvinistischen Klima, in dem der starke weiße Mann die Richtung vorgibt. Sprechen Sie ungeschützt mit Schauspielerinnen und Schauspielern, mit Regieassistenten, Kostümbildnern, Tischlern, und wenn nur die Hälfte der Geschichten über Abhängigkeiten und Ausbeutung stimmt, ist es arg. Es wird, so meine Vermutung, in den kommenden Jahren eine gehörige Welle an Empörung auf die Theater zukommen, die den Reformstress enorm steigern lassen.

Etwas stimmt nicht: die Ungleichheiten an den Bühnen

Denn es stimmt etwas grundlegend nicht, wenn – nur als Beispiel – bei den Zusammensetzungen der Ensembles und Theaterbetriebe insgesamt noch immer zumeist so getan wird, als lebten in diesem Land keine Migranten der zweiten und dritten Generation. Es stimmt etwas nicht, wenn – auch nur ein Beispiel – 22 Prozent der städtischen Häuser in Deutschland von Frauen geleitet werden. Es stimmt auch etwas nicht, wenn Intendanten mitunter das Zehnfache von Schauspielern verdienen. Es stimmt etwas nicht, wenn gut 80 Prozent der Gelder in nicht-künstlerische Bereiche fließen und Unsummen in Gebäudesanierungen und gemessen daran Peanuts in die laufenden Betriebe. Das sind keineswegs bloße Strukturfragen, auch die mentale Reformbedürftigkeit der Theater und mit ihr der Kulturpolitik ist enorm.

Kann es vielleicht sein, dass die Theater nicht nur aus Gründen ihres Legitimitätsnachweises zusehends eine "Fünfte Sparte" aufbauen – jene Abteilungen, die Podien, Vorträge, Konferenzen veranstalten, die für sich genommen hilfreich sein mögen – um mit ihr von den inneren Verwerfungen abzulenken, unabsichtlich natürlich, aber der Intention nach? Mit dieser Fünften Sparte soll gesellschaftliche Wirksamkeit erreicht werden, sollen politische und soziale Fragen verhandelt werden. Das hat seine Wichtigkeit, aber vielleicht hätten die Theater größere Wirksamkeit für die Gesellschaft, wenn sie Häuser eines anderen sozialen und ökonomischen Miteinanders wären? Wenn sie das Geld, zum Beispiel, dafür ausgäben, Männer und Frauen gleich und Schauspielerinnen und Schauspieler besser zu bezahlen? Wäre es nicht von größerer Strahlkraft, wenn die Häuser in einer durchkapitalisierten Gesellschaft Vorstellungen mit kostenfreier Kinderbetreuung anböten oder Arbeitszeiten ermöglichten, die Theaterangestellten ein verantwortbares Familienleben erlaubten? Und wäre nicht viel gewonnen, wenn man den Regisseurinnen und Regisseuren mehr Zeit für längere und bessere Vorbereitung auf ihre Inszenierungen freikaufte statt mehr und mehr in eine Sparte zu investieren, die ohnehin oft nur durch die weitere Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse möglich ist? Vielleicht würde damit auch eine innere Erneuerung beginnen können?

Von den Kirchen lernen

Wenn immer man allerdings mit Theaterleuten darüber spricht, ist die Warnung zu hören, man liefere mit solchen Fragen den falschen Leuten die Argumente. Die falschen Leute, das sind sparwütige oder geizige Kämmerer, die nur darauf warten würden, den angeblich teuren Theatern die Mittel zu kürzen und von den lukrativen Immobilienplätzen zu vertreiben.

Das ist ein sonderbarer Einwand. Er scheint mir Ausdruck des Reformstresses selbst zu sein. Verständlicherweise, denn es ist extrem schwierig, mit diesem Stress umzugehen, auch weil sich die Schuldfragen nicht personalisieren lassen. Die Theater könnten hier von den Kirchen lernen, wenn sie, die Theaterleute, nicht vornehmlich herablassend auf alles Kirchliche blicken würden. Denn die Kirchen haben eine lange, aufschlussreiche Erfahrung, was es heißt, eine Machtposition zu verlieren und als moralische Instanz in Frage gestellt zu werden.

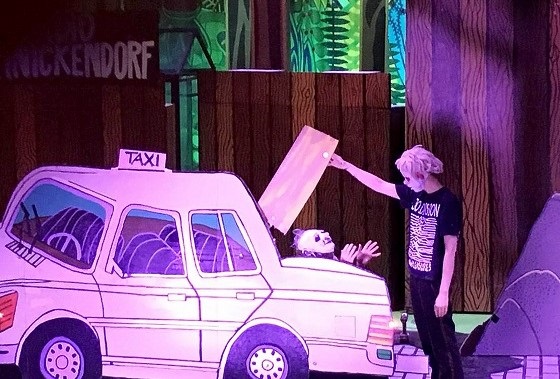

Experimentelles im Außenbezirk: Vegard Vinge/Ida Müller zogen für ihr "Nationaltheater Reinickendorf" im Juli 2017 an den Berliner Nordwestrand © Nationaltheater Reinickendorf

Experimentelles im Außenbezirk: Vegard Vinge/Ida Müller zogen für ihr "Nationaltheater Reinickendorf" im Juli 2017 an den Berliner Nordwestrand © Nationaltheater Reinickendorf

Es hat ja einige Ironie: Dass die Theatergebäude vielfach in der Mitte der Stadt stehen, hat auch seinen Grund darin, dass die Theater Ende des 18. Jahrhunderts versuchten, kirchliche Aufgaben zu übernehmen. Was einst den Kirchen oblag, nämlich Publikum und Gewissen zu bilden, wollte jetzt das Theater besser können. Und wie die Kirchen mit ihrer Marginalisierung und Zersplitterung ihrer Glaubensinhalte zu kämpfen haben, so kämpfen die Theater mit ihrer Vertreibung aus den Zentren der Aufmerksamkeit und dem Verlust eines gemeinsamen Glaubens, was überhaupt Theater ist. Und so wie die eigentliche Krise der Kirche keine Finanz-, sondern eine theologische Orientierungskrise ist, so leiden die Theater nicht nur an mangelnden Mitteln, sondern an innerer Zerrüttung und mangelndem Vertrauen in ihr eigenes Geschäft, nämlich das der Kunst. Wo aber der Glaube schwindet, das ließe sich bei Luther nachlesen, wuchert der Ablasshandel: das Geschäft mit Ersatzleistungen, um sich einen falschen Himmel zu erkaufen.

Nach dem gläubigen Theater

Das ist, wenn Sie mir diese Übertreibung erlauben, die Säkularisierungsgeschichte eines Theaters, dem die sicheren Fundamente eines allvereinenden Glaubens an seine moralischen Besserungskräfte abhandengekommen sind. Säkularisierungsgeschichte ist dabei tatsächlich Entzauberungsgeschichte, und ein Grund der derzeitigen Theater-Debatten besteht darin, dass noch auszuhandeln ist, was nach dem sozusagen nicht mehr gläubigen Theater folgen kann und sollte. Daher auch die gegenwärtigen Konfessionsstreitigkeiten zwischen den Liebhabern der Schauspiel- und Performancekunst oder zwischen dem sogenannten Regie- und dem Literaturtheater.

Es bräuchte womöglich tatsächlich, um diese Parallele zur Kirchengeschichte fortzuführen, eine Reformation als Rückkehr zu den Wurzeln, eben zum Kerngeschäft der Kunst. Vielleicht ist das doch etwas verräterisch, dass über Gebäude und Geld so viel gestritten wird, als müsse damit die, wenn man so will, Angst vor der eigenen Glaubensleere im Inneren übertüncht werden. Und vielleicht sollte man deshalb beide Seiten, die Kulturpolitik wie die Theater, noch einmal an Grundvereinbarungen erinnern.

Das Herz des Theaters sind die Spieler

Man muss die Intendanten und Interessensvertreter des Theaters daran erinnern, dass sie eine dienende Funktion haben. Das Herz des Theaters ist noch immer das Spiel, in welcher Weise auch immer, das Herz bilden die Schauspielerinnen und Schauspieler: Das Wichtigste sind, so oder so, die Spiel-Künstler, auf sie kommt es an.

Und man muss die Kulturpolitiker daran erinnern, dass Theater gefördert werden, auf dass es Orte gäbe, die sich nicht verzwecken lassen, eben Orte der Kunst, mit übrigens für ein reiches Land wie dieses im Grunde herzlich wenig Geld. Es ist wahrscheinlich symptomatisch, dass selbst in der Ankündigung für diese unsere Veranstaltung – entschuldigen Sie die Indiskretion – von „öffentlich subventionierten Theatern“ die Rede ist. Die Theater sind aber nicht öffentlich subventioniert. Öffentlich subventioniert werden in diesem Land Autobahnen und der Braunkohlebergbau, die Theater werden dagegen mit öffentlichem Geld gefördert, das ist ein entscheidender Unterschied. Denn darin drückt sich aus, dass diese Kultur-Dinge unveräußerlich und deshalb der Förderung würdig sind. Sie werden nicht subventioniert, um auf einem freien Markt bestehen zu können wie der Kohlebergbau, sondern gefördert in freiwilliger Verpflichtung der Kommunen und Länder.

Dahinter steht die Überzeugung, dass dem Staat zwar nur eine Steuersumme zur Verfügung steht, diese aber nicht in allen Belangen nach derselben Logik ausgegeben werden soll. Dieses Differenz ist gleichsam eine Schutzmaßnahme, keine Äpfel mit Birnen zu vergleichen, zum Beispiel nicht die Ausgaben für Kindergärten und Schwimmbädern mit jenen für Theater, schon gar nicht beides zu verrechnen. Beides ist wichtig, aber aus verschiedenen Gründen.

Theater ist mehr als eine Würstchenbude

Der Staat stellt also klugerweise Fördergeld zur Verfügung, damit die Künste mit ihm tun und lassen, was ihnen beliebt. Investitionen in Kultur sind nicht an Mehrwerte gekoppelt, sie stehen weder bei pädagogischen noch sozial- oder kulturpolitischen Zielen in der Pflicht. Nicht die Künste haben der Kulturpolitik zu dienen, sondern umgekehrt die Kulturpolitik den Künsten. Das ist der Deal, und man sollte peinlich darauf achten, dass einerseits der Staat seine eigene Klugheit nicht unterbietet, indem er seine Geldgeberschaft doch an Zwecke knüpft, und andererseits das Theater nicht in vorauseilendem Gehorsam dem Staat um des lieben Geldes willen zu gefallen sucht.

Aus dem 95 Thesen der Kulturfritzen zur "Theater und Netz" 2017 in Berlin

Aus dem 95 Thesen der Kulturfritzen zur "Theater und Netz" 2017 in Berlin

© kulturfritzen.wordpress.com

Darüber hinaus gilt: Wir alle, Sie, ich, jede Bürgerin und jeder Bürger, sind in der Pflicht. Theater sind Spiegel: Sie sind auch, was ihre Besucher daraus machen. Sie sind weder Dienstleister noch Serviceagentur. Und wenn Theater, so einmal Heiner Müller, als Würstchenbuden genommen werden, muss man sich nicht wundern, wenn es am Ende Würstchenbuden sind. Stellen wir also Ansprüche und lassen wir uns vom Geld nicht einschüchtern. Seien wir mutig und unängstlich, fordern wir etwas ein, nämlich das, was sich mit keinem Geld der Welt erkaufen lässt, die Kunst.

Die gesprächsbereite Theaterkritik

Damit bin ich zum Schluss doch noch bei der Theaterkritik. Ihre Aufgabe ist ja genau das: Ansprüche zu stellen. Der wichtigste Anspruch ist es, sie als Medium eines Gesprächs über Kunst in dieser unserer Gesellschaft zu begreifen. Dafür braucht es sie, sonst braucht es sie nicht. Solche Gespräche sind immer anspruchsvoll. Denn wenn Kritik dem griechischem Ursprung nach differenzieren bedeutet, also die Fähigkeit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede erstens zu bemerken und zweitens auch zu verstehen, dann heißt das für mich als Kritiker, sich selbst in Differenzen gesetzt zu begreifen. Das scheint mir immer wichtiger, um die Kunst vor der Indienstnahme zu schützen.

Die zentrale Frage ist dabei: Wie kann es mir als Kritiker gelingen, sich mit keiner Theaterkonfession gemein zu machen, wie verhindere ich, fortwährend lediglich in den Vorgärten des eigenen Denkens spazieren zu gehen? Also nicht immer und überall lediglich Bestätigungen der eigenen Vorlieben und Vorannahmen zu finden? Oder anders: Wie lässt sich verhindern, dass die Kritik zum verlängerten Arm ästhetik- oder kulturpolitischer Interessen wird? Oder noch einmal anders: Wie wird die Kritik zum gesellschaftsrelevanten Gespräch, das sich nicht nur mit sich selbst und theaterbetrieblichen Belangen beschäftigt?

Hier kann, überraschenderweise, die Theaterkritik im Internet helfen, weil sie sich dort den Reaktionen der Leserschaft ausgesetzt sieht. Das Internet hat einen miserablen Ruf, mit Gründen. Es gibt viel Schmutz im Internet, oh ja, auf Papier allerdings auch. Das Netz ist zunächst nur ein Medium, und Medien zu benutzen, muss man lernen, wir sind hier noch am Anfang.

Der Medienwandel

Ich möchte dazu zwei Zitate bringen, die das illustrieren. Hier das erste: "Wie viele kostbare Werke gingen verloren, als sie nur als Buch oder Handschrift existierten! Ist bisher ein einziges verloren gegangen seit die Vervielfältigung und Verbreitung von Kopien möglich ist?"

Und hier das zweite: "Täglich erscheinen neue Bücher, neue Texte, Wurfsendungen, Meinungen, Geschichten, Irrlehren. Wer kaum in der Lage ist, zu schreiben, glaubt, unbedingt schreiben zu müssen und sich einen Namen zu machen. Sie alle schreiben, um zu zeigen, dass sie noch am Leben sind."

Das wird Ihnen bekannt vorkommen – es sind die typischen Rufe, die man heute allerorten hört. Wüsste man nicht, dass das erste, nur leicht veränderte Zitat von Thomas Jefferson aus dem Jahr 1770 und das zweite aus Robert Burtons "Anatomie der Melancholie" von 1621 stammt – man könnte diese Statements für Wortmeldungen in einem Theater-Pausengespräch halten. Sie sind Ausdruck befinden eines umfassenden Medienwandels, von dem niemand zu sagen wüsste, was daraus entstehen mag.

Hilfreich – und deshalb diese beiden Zitate – scheint mir die Erinnerung daran, dass wir es wie bei jedem Medienwandel nicht mit einem Fortschritts- oder Untergangsprozess, sondern mit Ausdifferenzierungen zu tun haben. Die digitale Revolution bringt weniger Neues, als sie selbst behauptet; der Theaterkritik zum Beispiel eröffnet sie die Möglichkeit, auf Einsichten zu reagieren, die sie – theoretisch – längst gewonnen hat.

Schöne neue Medienwelt: Die Bühne im Smartphone-Fenster © Theater Koblenz

Schöne neue Medienwelt: Die Bühne im Smartphone-Fenster © Theater Koblenz

Wir wissen ja seit dem Beginn der Moderne, dass die Werke keine geschlossenen Einheiten mehr sind, aber die Kritik tut bis heute noch gern so, als ließen sie sich derart behandeln. Wir wissen auch, dass nicht Werk oder Autor darüber entscheiden, ob wir es überhaupt mit Kunst zu tun haben, sondern dass dies an komplexen Prozessen der ästhetischen Erfahrung hängt, zu denen wesentlich gehört, dass sie unabschließbar sind und keinem festen Kriterienkatalogen gehorchen – tun aber nach wie vor gern so, als ließen sich abschließende Urteile fällen.

Als Theaterkritiker den Bescheidwisser zu spielen, den Inhaber des Hochsitzes, von dem aus einer stummen Leserschaft Urteile übermittelt werden – diese Position ist anachronistisch. Fraglich geworden ist also nicht die Kritik selbst, sondern die Position des Kritikers. Kritik heißt Print wie Online, Unterschiede zu erwarten, und das ist keine Frage des Publikationsortes, sondern der Haltung. Eine Kritik ist nicht gut oder relevant oder hochqualitativ, weil sie in diesem oder jenem Medium erscheint. Ein Text muss seine Güte und Relevanz immer als Text erweisen.

Das Internet als Mehrstimmen-Raum

Deshalb schätze ich, meistens, Leserkommentare im Netz, so anstrengend sie sind. Es braucht sie, wenn man die Leser nicht als Abfüllbehälter für Texte, sondern als Gegenüber, potentiellen Gesprächsteilnehmer betrachtet. Wenn man davon ausgeht, dass die entscheidende Herausforderung für die Kritik darin besteht, sich über die eigenen Schultern zu schauen. Nur so lässt sich überhaupt sinnvoll über Kunst sprechen. Das Netz als Mehrstimmen-Raum ist hier eine Chance, auch deshalb, weil er Stimmen hörbar macht, die vorher stumm blieben, zum Beispiel die Stimmen der Abhängigen und der jenseits der feinen Kreise Ansässigen. Die Stadtgesellschaft findet auch dort statt, man muss es zur Kenntnis nehmen, will man sich nicht gänzlich der Weltfremdheit ausliefern.

Lassen Sie es mich zum Abschluss so sagen: Ich glaube keiner Kritik, die sich ihrer Voraussetzungen und Vorurteile nicht bewusst ist, die immer schon Bescheid weiß, sich also der vielstimmigen Widerrede zu entziehen sucht. Ich glaube entsprechend auch an keine gute, heilsame Theater-Zukunft, die sich hinter die schönen Mauern der eigenen Betriebsamkeit zu retten versucht. Ich glaube, dass es die Kunst auch deshalb gibt, weil es zu ihrem Besten gehört, Widersprüche aufzudecken und auszuhalten. Die Theater und die Theaterkritik brauchen die Kunst so gesehen auch um ihrer selbst willen.

Für den Rest halte ich es gern mit Dostojewskij: "Menschen können nur beweisen, dass sie keine Drehorgelstifte sind, wenn sie nicht tun, was man von ihnen erwartet, sondern etwas Unsinniges. Darin besteht ihre ganze Kraft."

Vielen Dank.

Dirk Pilz ist Mitgründer, Redakteur und Kolumnist von nachtkritik.de. Er schreibt u.a. für die Berliner Zeitung und ist Professor im Studiengang "Kulturjournalismus" an der Universität der Künste Berlin.

Dirk Pilz ist Mitgründer, Redakteur und Kolumnist von nachtkritik.de. Er schreibt u.a. für die Berliner Zeitung und ist Professor im Studiengang "Kulturjournalismus" an der Universität der Künste Berlin.

Dieser Vortrag wurde am 21. Oktober 2017 im Rahmen der 45. Römerberggespräche in Frankfurt/Main gehalten. Sie standen unter dem Titel "Was soll das Theater? Die Zukunft der Städtischen Bühnen". Eine Kurzfassung des Vortrags erscheint in Berliner Zeitung und Frankfurter Rundschau.

Den Römerberg-Vortrag von Peter Iden druckt die Frankfurter Rundschau mit der These "Was einzig nicht sein darf, ist die Preisgabe des Standorts (des Theaters, Anm. Red.) in der Mitte der Stadt – sie verlöre ihr Herz."

Die gesammelten Beiträge zur Stadttheaterdebatte auf nachtkritik.de finden Sie im Lexikon.

Wir bieten profunden Theaterjournalismus

Wir sprechen in Interviews und Podcasts mit wichtigen Akteur:innen. Wir begleiten viele Themen meinungsstark, langfristig und ausführlich. Das ist aufwändig und kostenintensiv, aber für uns unverzichtbar. Tragen Sie mit Ihrem Beitrag zur Qualität und Vielseitigkeit von nachtkritik.de bei.