Women in Trouble - Susanne Kennedy entwirft an der Volksbühne Berlin eine schöne cleane Bühnenwelt für postmoderne Menschmaschinen

Den Himmel gibt es auch ohne Gott

von Michael Wolf

Berlin, 30. November 2017. Langsam und stockend, wie Avatare, schleichen sie über die Bühne. Eine Erzählstimme kündigt an, wenn sie gleich lachen. Mit Verzögerung folgen die Figuren ihren Anweisungen. Sprechen sie selbst, bewegen die Menschmaschinen nur die Lippen und imitieren die Tonaufnahmen aus dem Off. Die Wände ihrer Welt: pink, grün, gelb, Tropfenmuster, klinisch sauber, in jedem Raum mindestens ein großer Flachbildschirm. Nicht nur die Bühne in Susanne Kennedys Inszenierung "Women in Trouble" ist radikal künstlich.

Spiegelspiel

Ihre Hauptfigur Angelina Dreem ist Krebspatientin, zugleich aber auch Figur in einer Seifenoper, aus der sie rausgeschrieben wird, indem man sie an Krebs sterben lässt. Wobei: Hauptfigur kann man sie nicht nennen. Denn es gibt viele Angelinas. Mit Masken im Gesicht, in Blue Jeans und weißen T-Shirts sind die Schauspielerinnen kaum auseinanderzuhalten.

"Weißt du noch, wie es geht?", fragt eine ältere Version ihre junge Doppelgängerin. "Klar", antwortet die, und sie treten an die gegenüberliegenden Seiten eines transparenten Raumtrenners und synchronisieren ihre Bewegungen. "Spiegelspiel" nennen sie das, obwohl die Wand doch aus Glas besteht. Als Spiegelstadium bezeichnete der Psychoanalytiker Jacques Lacan die Phase, in der ein Kind sein Konterfei als zu ihm gehörend entdeckt. Ab diesem Moment entwickelt es Selbstbewusstsein, was in erster Linie bedeutet: Es lernt, wo es selbst aufhört und andere anfangen.

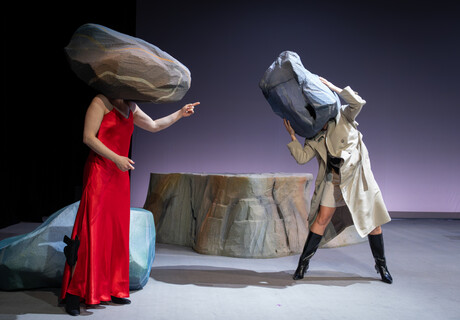

Aus dem Leben der Avatare: Marie Groothof im Bühnenbild von Lena Newton © Julian Röder

Aus dem Leben der Avatare: Marie Groothof im Bühnenbild von Lena Newton © Julian Röder

In Susanne Kennedys erster Arbeit an der Berliner Volksbühne ist die Menschheit darüber hinweg, das eine vom anderen abzugrenzen. Alle Spitzen sind hier gekappt, alles Trennende und Dringliche kassiert. Nichts scheint den Gestalten auf der Bühne wichtig, vor nichts haben sie Angst. Das Lachen der Todkranken klingt fast genau wie ein gequältes Husten und umgekehrt. Diese Menschen kennen keine Unterschiede mehr. Anders gesagt: Das sind keine Menschen mehr. Nicht mal sterben müssen sie. Die Darsteller lassen sich immer wieder in ein Gehäuse schieben, das einem Computertomographen ähnelt. An der anderen Seite der Röhre treten sie kurz darauf durch eine Tür und weiter geht's.

"I seem to have lost the reality of the reality"

Kennedy hat Passagen aus Sachbüchern und Dialogfetzen aus Filmen arrangiert. Darunter John Cassavetes' Film "Opening Night", in dem Gina Rowlands eine Schauspielerin am Rande des Nervenzusammenbruchs spielt. In einer Szene wird sie von ihrem Spielpartner geschlagen. Rowlands fällt auf den Bühnenboden und bleibt liegen. Der Regisseur schreit sie an. Was ist bloß los mit ihr? "I seem to have lost the reality of the reality", stammelt sie verzweifelt. 1977 kam der Film raus. 40 Jahre später tauscht Susanne Kennedy die Vorzeichen. Sie vermisst die Realität nicht, sie treibt sie der Welt aus. Stimmen, Bewegung, Mimik – alles an ihrer Inszenierung ist vermittelt. Kein Pudel hat hier einen Kern. Alles fließt, alles dreht sich wie die Bühne unablässig um sich selbst. Nichts läuft auf etwas hinaus, es gibt keinen Endpunkt, kein Ziel, keine Letztbegründung, keine Grenze. "Hoffentlich kommen wir auch in den Himmel", heißt es an einer Stelle. Und selbst das schaffen sie am Ende. Das Paradies gibt es auch ohne Gott.

Wiedergeburt ist möglich: Thomas Wodianka am Computertomographen © Julian Röder

Wiedergeburt ist möglich: Thomas Wodianka am Computertomographen © Julian Röder

Die Presse-Abteilungen ihrer Theater streuen gerne das Gerücht, Susanne Kennedy wolle das Theater zerstören. Purer PR-Blödsinn scheint das nicht zu sein. "Women in Trouble" ist auch deswegen so bemerkenswert, weil es fremdartiges Gedankengut auf die Bühne bringt: amerikanischen Optimismus, entschlossene Naivität, schamfreie Abkehr von Ironie. Das wird nicht allen gefallen.

Jenseits des Materialismus

Deutschsprachiges Theater geriert sich lieber ideologisch als offen für Neues. Noch immer geprägt vom linken Materialismus, fühlt es sich als Bedeutungsmaschine bedroht von der Vorstellung, dass Zeichen nicht mehr zuverlässig auf etwas verweisen könnten, was es wirklich gibt. Der Avantgarde fällt oft nichts Besseres ein, als die mediale Übermacht mit den Waffen des Ereignisses zu bekämpfen: Dem Virtuellen wird der Körper entgegengestellt, der echten Schweiß ausstößt und Erschöpfung nicht mehr spielen darf, sondern vor dem Publikum erleben muss.

Nichts liegt Susanne Kennedy ferner. Sie feiert eine Messe der Oberflächlichkeit und bejaht ihr schwereloses Bühnengeschehen als positive Utopie einer nahen Zukunft. Man muss dem inhaltlich nicht zustimmen, um die Stärke der Botschaft zu goutieren: "Kill dirty things!" Körper, Materie, Tod, Liebe – alles gehört abgeschafft, gerne auch das Theater. Denn dieser Abend deutet an: Eine Wiedergeburt ist möglich.

Women in Trouble

Englisch mit deutschen Übertiteln

Regie & Text: Susanne Kennedy, Bühne: Lena Newton, Kostüme: Lotte Goos, Licht: Rainer Casper, Video: Rodrik Biersteker, Sound Design: Richard Janssen.

Mit: Suzan Boogaerdt, Marie Groothof, Niels Kuiters, Julie Solberg, Anna Maria Sturm, Bianca van der Schoot, Thomas Wodianka.

Dauer: 2 Stunden 30 Minuten, keine Pause

www.volksbuehne.berlin

"Ist 'Women in Trouble' schon das erste Produkt des posthumanen Stadttheaters?“, fragt sich Peter Kümmel in der Zeit (7.12.2017). Kennedys Werk mute an wie ein Fertiggericht, in einer hitzefesten Backform angeliefert und mit Folie versiegelt, welches die Regisseurin kurz vor Beginn der Vorstellung geöffnet habe. "Das Ganze hat was vom linkischen, unbehaglichen Vorspielverhalten, von dem Scheinhandeln, mit dem sich in Pornofilmen die Orgien ankündigen – jedoch, die Lustzusammenstöße finden dann nicht statt. Dazu sind die Figuren zu fahl." 'Women in Trouble' sei eine Klage über die Inhaltslosigkeit des Lebens. "Aber es gibt Formen der Klage, die überborden vor Vitalität. Kennedys Klage ist selber leer."

Von der überwältigenden Drehbühne mit ihrer künstlichen Welt und überhaupt von einer "Überwältigungsästhetik" berichtet Barbara Behrendt im Gespräch auf Deutschlandfunk Kultur (30.11.2017). Die Idee von dem "aufgespaltenen Charakter" der Angelina Dreem sei "wirklich nichts Neues". Ästhetisch beindrucke der Abend, transportiere allerdings auch "mehr Hülle als Inhalt". Das sei "kein Menschtheater, das ist ein Kunsttheater". Die Kritikerin fühlt sich vom teils esoterischen Diskurs und vom Sound des Abends "narkotisiert".

Gar nicht angetan von dieser "Installationen mit Menschenbeteiligung" und ihrem "spirituellen Einerlei" zeigt sich Ulrich Seidler von der Berliner Zeitung (online 1.12.2017). Bei dem "schleppenden Tempo, mit dem die menschenpuppenbestückte Innenarchitektur vor sich hinkreiselt, bei dem Singsang der vorproduzierten Einsprecher, bei den meditativen Bildschirmschoner-Videobildern, bei der Entspannungsmusik“ will beim Kritiker an diesem neuen Kennedy-Abend keine rechte Freude aufkommen. Zu Protokoll gibt er auch die Publikumsreaktion: "Wenig entschlossene Buhrufer, mehr entschlossene Jubler, viel Gleichgültigkeit, Ratlosigkeit und Müdigkeit."

Daniele Muscionico von der Neuen Zürcher Zeitung (1.12.2017) sah einen Sieg nach Punkten für die neue Volksbühne. Kennedy schiebe das Theater in die Röhre und stelle seine tödliche Krankheit fest – die Lust an der Identifikation. "Ihr Theater ist das absolut Andere in Bezug auf die Vergangenheit der Volksbühne und das zeitgenössische Theater überhaupt." Die Presse habe den Abend ihn im Vorfeld als Antwort auch auf die 'Me-too-Debatte' verstehen wollen, "auch das kann, wer will". Und das sei das große Problem. "'Women in Trouble' ist vieles und will vieles, vielleicht zu viel, es will vor allem den Anspruch einer Theaterutopie einlösen ähnlich dem totalen Theater von Antonin Artaud." Und weiter: "Kennedy verfolgt die Utopie eines neuen Imagismus, einer neuen metaphorischen Theatersprache, die die Dialogsprache ablösen soll. Wo Handlung war, sollen Bilder werden."

"Es war eine zweieinhalbstündige Publikumsquälerei. Und zugleich der schrille, lustige, quietschbunte Triumph eines Theaters der Zukunft, das womöglich keine Schauspieler und keine Zuschauer aus Fleisch und Blut mehr braucht", schreibt Wolfgang Höbel auf Spiegel Online (1.12.2017). Es möge sein, dass Kennedys vollautomatisches Theater eher eine hübsche Sackgasse der Theatergeschichte markiere als eine für andere Regisseure freigelegte Schneise in eine strahlende Theaterzukunft. "Und doch: An diesem Abend in der Volksbühne durften die Zuschauer die Eleganz, die Komik und die Intelligenz einer nahezu perfekt ausgeklügelten Bühnenschöpfung bewundern, die eine Gegenwelt herbeihalluziniert, in der Krankheit und Tod und Gott ihre Schrecken verloren haben."

Die Welt, die hier behauptet werde, sei fad, glatt und nicht besonders hoffnungsvoll. "Alles in allem ziemlich krebserregend", schreibt Tobias Haberkorn auf Zeit Online (1.12.2017). Kennedys extreme Reduktion der theatralischen Mittel mache es dem Zuschauer nicht einfach, aber sie mache 'Women in Trouble' auch auf eine quälend interessante Weise subtil. "Sicherlich hat das Stück Längen und bei vielen Mikrodialogen, die sich gleichförmig aneinanderreihen, kann man sich fragen, ob sie einen tieferen Zusammenhang nur simulieren. Aber allein, weil man das Stück mit solchen Fragen beladen kann, allein für die feine Wahrnehmung, die es dem Zuschauer abverlangt, lohnt sich der Besuch."

"Alles kein Drama. Nirgends Peripetie. Katharsis: wäre gelacht", summiert Ekkehard Knörer im Merkur (1.12.2017) die Leerstelle des Abends. Und sucht nach Begriffen, die sie füllen: "Ein Theater der Affektvernichtung. Wobei man zweieinhalb Stunden lang fast vergisst, dass es so etwas wie Affekt, sagen wir hier im Theater, sagen wir überhaupt jemals gab. Postaffektives Theater vielleicht." Am Ende gibt er auf: "Oder einfach egal."

"Dercons erbitterte Kritiker wird die Inszenierung kaum besänftigen. Man muss sie lesen, fühlen und ja, auch aushalten wollen. Dann aber entfaltet sie einen Sog, dem man sich schwer entziehen kann", schreibt Mounia Meiborg in der Süddeutschen Zeitung (2.12.2017). Das angeschnittene Gender-Thema verfolge Kennedy nicht konsequent. Überzeugender sei ihr gesamtgesellschaftlicher Blick in eine dystopische Zukunft. Eine "erbärmlich leere Welt aus glatten Oberflächen" sei das, "die ihr Sinnversprechen nie einlösen". Ob beim Arzt oder beim Lebensberater, beim Yoga oder Shoppen, in der Kunst oder in der Kirche: "Es gibt keine Erlösung." Und weil das so ist, kann man schon auf den Gedanken kommen, ob künstliche Menschen nicht die glücklicheren Menschen sind." In diesem "Tempel der Künstlichkeit" treffe einen diese menschliche Frage unerwartet heftig.

Verglichen mit dem "unfassbar misslungenen Auftakt im Volksbühnen-Haupthaus" sei Kennedys Abend "nun immerhin eine (handwerklich absolut beanstandungsfreie) Setzung" gelungen, die man aber beileibe nicht mögen müsse, schreibt Christine Wahl vom Tagesspiegel (2.12.2017). Man sehe ihren Arbeiten an, dass Kennedy stark von den Künstlern der Castorf-Volksbühne geprägt sei. "'Zeige deine Wunde" lauten die letzten Worte der Aufführung: ein Zitat, das sich schon Christoph Schlingensief für seine Arbeiten – namentlich für die Auseinandersetzungen mit seiner Krebserkrankung – von Joseph Beuys geborgt hatte. Kennedy zeigt indes die dezidierte Oberfläche." Gegen den Diskurs der Castorf- Volksbühne setze sie die bewusste Sinnfreiheit oder zumindest Sinnkontingenz.

"Das Ganze wirkt genauso glatt, stromlinienförmig, austauschbar und heimatlos, wie es Kritiker von Dercons Abspielplattform der Künste stets befürchtet haben", poltert Manuel Brug in der Welt (2.12.2017). "Immerhin: Susanne Kennedy am Rosa-Luxemburg-Platz, das ist die beste Theateralternative, seit es Schlaftabletten gibt." Ihr Theater sei tot und tödlich, sanft säuselnd, vorhersehbar bedeutungsschwanger wie bedeutungslos. "Es könnte so sein, aber auch ganz anders."

"Das Ganze spielt auf einer permanent rotierenden Drehbühne, die verschiedene Räume oder besser: 'Environments' einer Schönheitsklinik zeigt. Belebt wird dieser kreisende Limbo von posthumanen Charakteren im Zustand 'ausgesetzter Identität', deren Gesichter unter einer Latex-Maske eingezwängt sind und deren Stimmen vom Band kommen", schreibt Simon Strauss in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (4.12.2017). Das ganze Setting durchzieht eine Atmosphäre von Kälte und Künstlichkeit. Fazit: Sieht interessant aus, gibt sich aber dramaturgisch keine Mühe.

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

-

TheatreIST-Festival Türkei Toller Bericht

-

Rücktritt Würzburg Nachtrag

-

Leser*innenkritik Anne-Marie die Schönheit, Berlin

-

Erpresso Macchiato, Basel Geklont statt gekonnt

-

Erpresso Macchiato, Basel Unverständlich

Dem Abend fehlt die Basis, der Resonanzraum und das macht ihn letztlich in seiner Repetitivität ungeheuer beliebig. Er hält seinen Rhythmus aber nicht den Zuschauer, für den der Abend irgendwann unerträglich lang wird. Etliche beenden den Premierenabend vorzeitig, eine Menge, auf die wohl selbst Ex-Hausherr Frank Castorf neidisch wäre. Dass der Abend vollständig auf englisch (und damit Tournee- und „Event“-tauglich) ist, ist weiteres Wasser auf die Mühlen der „Kritiker*innen“, das diese wohl nur zu gern nutzen werden. Am Ende bleibt eine visuelle Tor de Force, die fasziniert, einen kaum entrinnbaren Sog entwickelt, auch wenn der irgendwann und viel zu früh nachlässt, neugierig macht auf diese kalte, aseptische, aber irgendwie auch seltsam positive Welt-Alternative. Die aber eben auch jegliche Realität so radikal entleert, dass am Ende (buchstäblich, nach einer finalen Drehung in Gegenrichtung, Stichwort: Non-Linearität der Zeit) nichts mehr bleibt als Leere, ewige Wiederkehr des Gleichen, mechanisches Lebensimitat, pure Negation. Dekonstruktion bis zum Verschwinden. Ein Raum, der mit Neuem zu füllen wäre. Doch das hat sich Susanne Kennedy aufgespart. Womöglich fürs nächste Mal.

Komplette Rezension: https://stagescreen.wordpress.com/2017/12/01/ein-traum-vom-nichts/

Da geht es ja auch um den Menschen in der der Netz-Gegenwart, um sein Sterben und das Weiterleben als virtueller Avatar im eigenen Social-Media-Account. Sicher geht es in Kennedys Arbeit noch um einiges mehr. Aber das Erstarren des Theaters in einer bloßen Installation, die echte Menschen als Avatare benutzt und den Text nur als begleitende Tonschleife mitlaufen lässt, ist einen 2,5stündigen Abend lang leider ziemlich langweilig.

(Es ist im Programmzettel keine Dramaturgie genannt. Mit freundlichen Grüßen, Christian Rakow / Redaktion)

Ich finde es unglaublich, wie Ulrich Seidler in der Berliner Zeitung die Produktion als Event verunglimpft, weil englisch gesprochen wird. Und auch noch gleich behauptet, dass das ja wieder keine Eigenproduktion ist, weil zwei Schauspieler aus den Niederlanden mitspielen. Das nenne ich nun wirklich kleingeistig und provinziell.

Kritik an der Volksbühne bzw. den neuen Projekten iat nicht Angst vor Englisch etc., sondern Kritik an Hülle. dasa auch mit dieser inszenierung weit und breit kein ensemble in sicht ist (waren ja zum größten Teil Schauspieler aus Rotterdam) macht die Sache nicht besser

Aber dass Susanne Kennedy Mut hat, finde ich auch.

Schönstens.

Etwa 25 Jahren haben Castorf et al auf der VBühne z.T. tolles Theater gemacht. Es bestand meistens aus Schreien, Herumrennen, Schwitzen, Textgebirgen, mindestens Nölen. Theater also als etwas, das sich durch Anstrengung auszeichnet.

In den letzten Jahren vor allem dann vor einem Publikum, dass sich selbst unglaublich cool fand, weil es mit derselben Geste gern ins Leben hinausgelaufen wäre, es dann aber vor allem gerne mit demselben Schnurrbart, oder demselben Glitzerkäppi tat. In der Geste und seiner Wiederholung ist die Avantgarde darüber selbst konservativ geworden: Sie hat sich selbst ziemlich wichtig genommen.

An diese Bühne setzt Susanne Kennedy einen Abend, der sich radikal gegen die schal gewordene Authentizitätsbehauptung selbst behaupten kann. Indem sie immer mehrdeutig abstrahiert, indem sie in einen Blick auf die durchsterilisierte Welt aus Yoga, Konsum, Fernsehen, Technik und Entregelung wirft. Ein gewissermaßen politisches Idyll einer zuendeneoliberalisierten Welt, betagehemmt, verfremdet, ohne Mittellage, Höhen und Tiefen, dystopisch in ihrer geschlossenen Harmonie. DDT ist noch das augenscheinlichste Insektizid an diesem Abend, sie legen es als destroy dirty things aus.

Diese sich selbst nie kommentierende, erklärende, auslegende Position auf die Volksbühne zu stellen ist der helle Wahnsinn, weil man die Langeweile dieser Welt eben auf der Haut spürt - die Langeweile ist damit ein inszenatorisches Mittel geworden. Sie richtet sich nicht zuletzt auch gegen die zum schlechten Benehmen, zur demonstrativen "Hab ich alles schon gesehen"-Haltung vieler Zuschauer.

Wenn dann das gnadenlos kitschige Lied Lacrimosa (aus dem gnadenlos kitschigen Tree of Life-Film von Terrence Malick) laut wird, merkt man im Zuschauerraum, wie endlich viele einmal zu etwas "Ja" sagen wollen, endlich sich wieder identifizieren mögen, endlich eine Form der Übereinstimmung suchen, wie sie sich ausruhen wollen. Sie suchen gewissermaßen noch nach dem Glitzerkäppi. Und merken nicht, dass dafür nur ein furchtbares Plüschkissen der Esoterik gereicht wird. Ein wunderbar fieser Trick an einem wunderbar fiesen Abend, den zu verdauen man Tage braucht.

http://www.businessinsider.de/interview-with-sophia-ai-robot-hanson-said-it-would-destroy-humans-2017-11?r=US&IR=T

"Die Volksbühne also scheint buchstäblich über Nacht befreit von all ihrer Ost-West-Geschichte, von erzählbaren Geschichten überhaupt, bewegt sich kalt und desinteressiert durch das neue Berlin. Wobei ihr dick auf der Stirn geschrieben steht: Ich bin ein Global Player!

...

Wenn die kommenden zweieinhalb Stunden »Women in Trouble« durchaus aufschlussreich werden, dann, weil sie demonstrieren, wie die forcierte Dekonstruktion umschlägt in eine krypto-religiöse Vision: »Cyborg«-Esoterik, »Quellcode«-Überlegungen der raunenden Art. Das »Cyborg«-Manifesto von Donna Haraway geistert durch Kennedys Welt der lebenden Toten. Was Materie war, wird Geist! Fragt sich nur, was für einer."

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1072056.volksbuehne-unter-dercon-ein-ufo-ist-gelandet.html

manuel brug denkt nach ... und freut sich über zwei neue nachrichten:

"Immerhin: Susanne Kennedy am Rosa-Luxemburg-Platz, das ist die beste Theateralternative, seit es Schlaftabletten gibt. Und eine gute Nachricht gibt es zudem: Die alten Stühle sind wieder da, mit abgeschrabbelter Lehne, aber frisch bezogen. Volksbühne, schööön!"

https://www.welt.de/kultur/article171174062/Chris-Dercon-geht-mit-erster-Volksbuehnen-Premiere-baden.html

Vielen Dank für Ihre Antwort. Sie haben Recht, Sie haben nicht Event geschrieben, für diese falsche Behauptung entschuldige ich mich. Aber „Warum auch nicht, dann kann man diese Veranstaltung überall zeigen,“ habe ich tatsächlich so gelesen. Und wieso eine Produktion, die im Haus gebaut und geprobt wurde und hier Premiere hat, keine Eigenproduktion ist, verstehe ich nicht.

Herzlich

Roger

Englisch zu verwenden heißt, eine Menge Leute auszuschließen. Classism im Kulturbetrieb.

ich möchte von den Kritikern nicht von Theatersprache hören, sondern wissen, worum es geht der Uraufführung.. das ewige Leben wie es die silicon Valley manager wollen, hats mit gender zu tun, geht's um human/non-human..oder kommt Inhalt zu kurz?

Übrigens: spulen sie 2 Spielzeiten zurück an der Volksbühne da gabs sachen wie die schwarze serie, wo jungen Regisseuren e große Bühne gegeben wurde.. eine Oper über einen Mann, dee eine Stunde lang stirbt auf der Bühne, ein Stück nach Raymond Rousell mit viel Video, der Zuschauertribune auf der Bühne, viel Englisch und sogat polnisch.... und das ganze ohne Tamtam uber neue Formen und Sprache oder Mut.. solche Argumente sind doch quatsch!

Ich habe in München zwei Inszenierungen von Susanne Kennedy gesehen: "Warum läuft Herr R. Amok" nach Rainer Werner Fassbinder und "The Virgin Suicides" nach Jeffrey Eugenides. Besonders bei Fassbinder war das erschreckende Ausmaß einer fremden, entfremdeten Existenz eindringlich sichtbar: durch das immer gleiche Hin-und Herlaufen auf der Bühne in kargen schäbigen Plastikmöbeln, ein total steifer Rücken, ein zusammengepresstes Gesicht und eine Stimme, die von woanders her zu kommen schien als aus seinen eigenen Stimmbändern. Es schien, als spreche er sein eigenes Karaoke.

Anders als Brecht - das scheint mir ein Signum der Handschrift von Susanne Kennedy - "verfremdet" sie nicht die Person, sondern ent- fremdet sie sich selbst ( und uns) bis zum Entschwinden. Handeln, Agieren, etwas Bewegen sind unmöglich geworden durch diese Ästhetik. Sie ist ein radikales Infragestellen und Unterminieren einer bisher noch immer gängigen Dramaturgie - von Aristoteles bis Brecht und darüberhinaus. Keine 'Idee' lenkt und leitet die sogenannten Personen/Figurationen - sie leben nicht, und auch der eigene Tod ist belanglos...Susanne Kennedy (vielleicht auch Katie Mitchell) wagt in ihrer Ästhetik ein Auslöschen eines immer noch im Realismus und in psychologischen Geschichten befangenen Theaters, ohne in eine beliebte, gängige Performance zu geraten. Das hat meines Erachtens im Schreiben für das Theater bisher konsequent nur Elfriede Jelinek getan. Ob das alles immer gelingt, weiß ich nicht. Aber es gebietet Achtung.

Ihr werdet in Berlin im Frühjahr "Die Selbstmordschwestern" als Gastspiel sehen. Ich wünsche mir in München ein Gastspiel der "Women in Trouble" . Und dann ein ästhetisch- philosophisches Streitgespräch.

Ja das stimmt. Und den Frauen werden Masken übergestülpt, die ihre individuelle Autonomie versklaven. Mit Freiheit hat das dann nichts mehr zu tun!

Und nun?!

Das Experiment Dercon ist gescheitert. Die Leute sind gegangen. Auch bei diesem vierten Start. Oder war es der fünfte Start in die neue Saison?! Hilfe! Ich weiß es nicht mehr! Es war doch klar, dass die neue Truppe irgendwann technisch aufdrehen wird. Was soll man auch sonst mit so einem großen Haus mit so vielen Möglichkeiten machen, als die Drehbühne an zuschmeißen und ein paar Avatare drauf zu stellen?! Wir alle wussten doch wie Kennedy funktioniert. Was hat man erwartet? Sie hat ihren Stil. Der ist bekannt. Nur diesmal fehlte eben auch noch die literarische Vorlage als Gegenkraft. So war es ganz das polyperspektivische Theater, dass Oberender so gerne herbei redet, welches sich beliebiger Inhalte aus dem Internet bedient.

So what?!

Es war langweilig, kaum zu verstehen, ästhetisch überladen. Darin sind sich alle Kritiker einig. Auch die ein, zwei, welche die Langeweile zum Anlass nehmen „große“ Kunst ausgemacht zu haben. Echte Kunst muss ja ätzen und den Betrachter verachten. - Schnarch.

Als ob dort unten nur verachtenswerte Idioten säßen, denen man erst einmal was über ihr falsches Leben erzählen müsste, lauter Theater-AFDler, die man von der entmenschten Kanzel aus darüber belehren muss, ob es noch was im nächsten Leben zu lernen gibt. Und das alles mit einer vagen, esoterischen Selbstgewissheit, die seines gleichen sucht. Aber wenn „feministisch“ drauf steht, ist bestimmt echtes, nein, besseres Theater drin, gerade wenn die Regisseurin es abschaffen will und zu gleich totales Theater zu machen wünscht.

Blubb.

Kein Bock auf totales Theater, dass sich im immer selben lahmen Tempo um sich selber dreht. Und unter deren Masken die Darstellerinnen wie eh und je schwitzen könnten. Man weiß es nicht. Aseptische Brühe, die zu nichts führt. Plörre.

Ich habe mich so doll gelangweilt, wiederholte eine Freundin in ihrem Blog immer wieder: Ich habe mich so doll gelangweilt, so doll gelangweilt, so sehr doll...

Es ist einfach so, wenn der falsche Geist in ein Haus einzieht, ist alles verloren. Seine Gedanken durchtränken einfach alles. Tutti. Nochmal zum mitschreiben: Die Leute sind gegangen! Und das nicht, weil sie alle so böse und so dumm sind, sondern, weil es fatal falsch läuft. Wieso geht soviel schief? Warum bekommt Anne Tismer während einer Vorstellung einen Schwächeanfall und kann nicht weiter spielen?

Wenn dort schon Esoteriker am Werk sind, dann darf man ja wohl auch mal ihr Karma befragen und das ist schlecht, sehr schlecht. Warum nur?! - Weil sie es mit aller Macht stemmen wollen. Weil sie sich verbissen haben in dieses Theater. Weil es funktionieren muss. Weil sie es zwingen wollen zu gelingen. Und jeder weiß, was dabei heraus kommt. Eine Serie von Pannen und Unfällen, die noch lange nicht am Ende ist. Denn wenn man erst einmal so viele Menschen gegen sich aufgebracht hat, wie das neue Team um Dercon, dann gibt es keine positive Wendung mehr. Auch nicht am Theater, diesem hochsensiblen Medium, das ein schlechtes Karma, was man sich so hart erarbeitet hat, einfach nicht verzeiht. Wer in einem Stadion steht und von vierzigtausend Besuchern keinen ernst nimmt, der muss sich nicht wundern, wenn die Menschen innerlich schon längst gekündigt und aufgegeben haben. Es ist diese Hybris, die meint niemanden zu benötigen, außer sich selbst, die die Verabredung zwischen Zuschauer und Machern völlig zerrüttet.

(Anm. Redaktion. Der Hinweis auf Bildtraditionen und mögliche Quellen deiner er Theaterarbeit ist hilfreich. Eine mit dem Hinweis verbundene Unterstellung wurde gestrichen.)

Sehr armselig ist der PR-Wirbel, der von der Volksbühne um Frau Kennedy betrieben wird (die vielen Retweets von Fotos von ihr etc..) Man versucht jetzt offensichtlich Punkte zu sammeln, u.a. in den Kategorien Feminist, neue Konventionen/Ästhetik... alles gute Sachen, nichts davon ist neu an der Volksbühne! Damals ging es halt ohne Medien-Spin und das war um einiges cooler..

... sie haben ja so recht, mit dem was sie schreiben ... selbst goethe würde wohl als verschwörungstheoretiker gelten, wenn er seine lebensweisheiten erst heute verbreitetet hätte:

"Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen"

re: hannes

re: feministin

Wie fruchtbar der Women in Trouble-Abend war, zeigt sich schon einmal an dieser Diskussion. Zwei Bemerkungen:

- Mit Englisch schließt man Leute aus.

Grundsätzlich kann ich mir schlecht vorstellen, dass in Berlin jemand in ein Theater geht, ohne Englisch sprechen zu können.

Vor Jahren hat Wiglaf Droste einmal einer Studentin im Publikum, die nach längeren (ich meine mich zu erinnern, auf Litauisch vorgetragenen) Gedichten ohne Übersetzung bat, "doch wieder mal was auf Deutsch hören zu können" umstandslos die Pest und die Deutschlandfahne an den Hals geschrien. Etliche Abende an der Volksbühne waren geradezu apokryph, ich vermute aber, sie wurden dennoch auch gefeiert, weil hier unter der Oberfläche eine eigentlich identitäre Haltung eine Rolle spielt: Wir sind cool, wir sind Avantgarde, wir sind irgendwie dagegen. Und ein bisschen Osten, das sind wir auch noch. Gerade die letzten beiden Jahre ist aber einiges aus dieser Haltung in beleidigte Eitelkeit umgekippt, war vielleicht immer so, hat sich aber als solche immer stärker dargestellt. Halte ich für einen viel stärkeren Ausschlussmechanismus als Englisch.

Und genau das bringt mich zu Martin Baucks, der "das Experiment Chris Dercon" als gescheitert sieht: "Die Leute sind gegangen." Zunächst ist Dercon kein Experiment und keine Versuchsanreihung, sondern Intendant. Als Castorf die Ränge leerspielte, haben Sie da auch vom Ende eines Experiments gesprochen? Gilt dasselbe Maß auch für Vanackere am HAU, war Petras in Stuttgart ein gescheitertes Experiment, in München Simons und dann Lilienthal?

Bei Kennedy sind eine Vielzahl mehr Zuschauer im Saal geblieben als dass welche diesen verließen. Aber mal nebenbei: Seit wann ist das Verlassen eines Theaterabends belastbarer Beweis für das Scheitern einer Intendanz?

Ist das, zusammengenommen, noch eine intellektuelle Theater/Kunstkritik, die sich Kennedy annimmt, oder schlägt da nicht eine seltsam beleidigte Haltung, vielleicht eben ein Identitätsprinzip kräftig nach einem Sack, weil es den Esel meint?

Zuletzt, liebe Feministin: Wenn wir für einen Moment annehmen wollen, dass Kennedy hier nur eine Welt zeigt, einen Ausschnitt, eine Konstellation, diese aber nicht kommentiert, sondern gewissermaßen postivistisch inszeniert - ist dann vielleicht das Stören, das Sie zu Recht empfinden, eine ganz hervorragende Qualität des Abends? Ich empfand eine quälende Stärke, dass Kennedy uns einen Abend vorlegt, mit dem wir uns aus ganz unterschiedlichen Perspektiven nicht identifizieren können, weil gerade das Identifizieren mit dieser Welt gar nicht funktionieren soll? Und das an einem Ort, der eben noch so sehr nach simpler Identifikation schreit?

bzgl. lilienthal gibt es eine große debatte in münchen, der er sich auch teilweise auch mutig gestellt hat. es werden elemente der stadt einbezogen, die bisher an den problematischen 'staatstheatern' ignoriert wurden-- z.b. ein stück über griechen in münchen etc. das experiment an den kammerspielen hat immer mit der stadt zu tun. simons und petras machen theater mit mut, viel offenheit für neues / experimente und auch keiner scheu vor internationalität, aber OHNE danach die PR-Maschine anzuwenden, um die Öffentlichkeit davon zu überzeugen. Vor allem: sie machen insgesamt viel MEHR mit ihrem spielplan. das ist der unterschied zum jetzigen stand der volksbühne.

von vanackere/hau gibt es jetzt wohl in berlin eine Kopie - die "neue" Volksbühne. Das ist das Problem.

Wie über diese schon Jason Farago im Guardian schrieb: "But why even make an exhibition, if you are this sneering about it? This show does not argue for a better art world; it argues for giving up on art entirely."

https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/jun/13/berlin-biennale-exhibition-review-new-york-fashion-collective-dis-art

Bei Kennedy scheint zumal die Form (als Theaterstück statt als Installation beispielsweise) oder aber die Länge problematisch zu sein. Werde es mir noch ansehen.

Bedeutet also: Wenn bei Castorf die Leute in Scharen gingen, Petras wild niedergebuht wurde, bei Simons die Leute im Parkett ausfällig schrien und bei Lilienthal das Feuilleton weint, ist jeweils "ein Experiment" nicht gescheitert, weil die Herren aus dem Theater kamen? Anders also als beim Theaterwissenschaftler und Kuratoren Dercon - der im übrigen so rüde angegangen worden ist, wie kaum einer? Den sehen Sie nach ca. 2.5 Veranstaltungen gescheitert, wählen dafür die Vergangenheitsform? Mit Verlaub, lieber Martin Baucks, Ihre Argumentation ist schon ein hübsches Abenteuer.

"das experiment an den kammerspielen hat immer mit der stadt zu tun. simons und petras machen theater mit mut, viel offenheit für neues / experimente und auch keiner scheu vor internationalität, aber OHNE danach die PR-Maschine anzuwenden, um die Öffentlichkeit davon zu überzeugen. Vor allem: sie machen insgesamt viel MEHR mit ihrem spielplan. das ist der unterschied zum jetzigen stand der volksbühne."

Das ist richtig, nur hat Simons seinen Nachfolger selbst vorgestellt und im Haus eingeführt, Castorf fand es wichtiger mit Anwälten und scheinpolitischen Parolen Altherren-Karmapunkte zu sammeln, nachdem er eine Eventbude aus der Volksbühne machte. Ich bin mir a) nicht sicher, ob deshalb der Vergleich zum Stand anderer Intendanten nach 2-3 Vorstellungen funktioniert. Und b) nicht so sicher, ob wg der gemütlichen Lage, aus der ein reichlich saturiertes VB-Publikum jetzt wohl jede Vorstellung niederknüppeln wird, unbedingt eine interessante Kritik z.B. des Abends von Susanne Kennedy herauskommt.

Andererseits, lieber Rubenblades, muss ein Theater ja auch nicht zwingend die Dinge in der Stadt in den Fokus rücken. Sicher interessant, aber eben nicht zwingend. PR-Abteilungen sind immer ekelig, sie machen ja PR. Die Volksbühne hatte immer eine prominente, durchorganisierte, zutiefst kapitalistisch funktionierende CI-Strategie. Mal nutzte sie dafür eine scheinbar rote Fahne, jetzt jubelt sie für Kennedy. Sollte nicht den Blick aufs Bühnengeschehen vernebeln.

bei der bekennenden quotenfrau kennedy kann ich dies nicht entdecken.

Schwierig. Über die Verwendung von Masken im Theater oder in der Kunst können Buchbände gefüllt werden.

Es gilt zudem festzustellen, daß keine Arbeit- auch nicht die der tollen Gillian Wearing- aus dem Nichts entsteht. Da gab es z.B. in 92 die ganz bekannte Ausstellung "Post Human" und die ist ja auch nur eine Auswahl des dominanten Zeitgeists damals. Da gibt es Silikonfiguren, Ich-Befragungen, leere oder verfremdete Gesichter, teils auch Masken.

Aber gut, Gillian Wearing hat diese spezielle Art der Maske zumindest bekannt gemacht. Und nun wird sie zum Stilmittel. Das kann man bedauerlich finden oder den Lauf der Dinge nennen. Ich wundere mich, dass es so lange gadauert hat. Überigens finden Sie genau diese Maske nicht nur bei Kennedy, sondern auch bei Agnieszka Polska ("Future Days").

Ich hätte es persönlich sauberer gefunden eine eigene Maskenform zu wählen. Andererseits ist es ein Stilmittel und kein Ausdruck-an-sich, was das Zitat einigermassen erträglich macht. Die Frage bleibt ob genügend Anderes vorhanden ist.

IHR missverständnis: ich sprach von MENSCHEN/FRAUEN - sie antworten mit turnschuhen

"Wenn uns einmal ein höheres Wesen sagte wie die Welt entstanden sei, so möchte ich wohl wissen, ob wir im Stande wären es zu verstehen. Ich glaube nicht. Von Entstehung würde schwerlich etwas vorkommen, denn das ist bloßer Anthropomorphismus. Es könnte gar wohl sein, daß es außer unserm Geist gar nichts gibt was unserem Begriff von Entstehung korrespondiert, sobald er nicht auf Relationen von Dingen gegen Dinge, sondern auf Gegenstände an sich angewendet wird."

Georg Christoph Lichtenberg

"Man verändert fremde Reden beim Wiederholen wohl nur darum so sehr, weil man sie nicht verstanden hat." (goethe)

nur ganz kurz, die Gründe, warum die Leute gehen, sind bei Dercon vollkommen anderer Natur, eben, weil er mit einem großen, experimentellen Versprechen angetreten ist. Er versprach hoch und heilig, neben ein paar anderen großspurigen Ankündigungen (in welchem Fundus verrottet jetzt eigentlich gerade dieses geniale, halbe Theater für den Hangar?) , die darstellenden und bildenden Künsten auf völlig neue Weise zu verquicken. Mit diesem Experiment ist er bisher kläglich gescheitert und sogar hinter dem zurück geblieben, was die alte Volksbühne im selben Bereich schon längst geleistet hatte. Aber ich sehe, sie geben sich unbelehrbar. Da hilft dann auch nichts mehr. Und mit der selben Sturheit und Uneinsichtigkeit wird Dercon weiter agieren, bis ihn endlich einer stoppt. Von sich aus und aus sich selbst heraus, wird dieses Team gar nichts mehr ändern und der nächste bedenkliche Abend, wo man gleich die Mitarbeiter in die Arena schickt, heißt jetzt schon „The Show must go on.“ Und so dreht das Haus seine einsamen Runden weiter. Nur eines ist für die nächste Premiere jetzt schon sicher, das Haus wird voll sein, weil auf mindestens einen Mitarbeiter fünf Besucher kommen, die ihn sehen wollen, so wie ja auch am Tag der offenen Tür am Flughafen Tempelhof im Schnitt ca. 15000 Besucher zu erwarten sind, weshalb man als Theater an dem Tag unbedingt eine kostenfreie Open Air Veranstaltungen dort platzieren sollte, um seine Zuschauerzahlen zu frisieren.

P.s.: Zu dem habe ich nirgendwo Vergleiche zu anderen Theatern gezogen, weil ich weiß, dass dies den Misserfolg von Dercon nicht besser macht. Sie versuchen die eine "Katasstrophe" durch die nächste aufzuwerten, nicht ich.

was ist denn das schon wieder für ein "pro quota" kriterium - wenn man sich münchen oder wien ansieht - an den theatern dort gibt es so viele frauen-regisseure, das sagt aber noch nichts über die qualität der theater aus.. klar, einige sind toll, aber viele von den (etablierteren..) deutschen regisseurinen machen mittlerweise sehr vestaubtes,vorhersehbares, bürgerliches (Staats-)Theater.

es sollte einem haus wie der VB doch vor allem um Inhalte gehen und um eine klare Haltung zu aktuellen Problemen, nach dem Kriterium sollte man Regisseure auswählen (wenn man eine Haltung hat...)

https://volksbuehne.adk.de/praxis/macbeth/index.html

https://volksbuehne.adk.de/praxis/rrungs/index.html

https://volksbuehne.adk.de/praxis/do_animals_cry/index.html

#40: Wenn es für die Ensemble-Frage heikel wird und alle wichtigen Berliner IntendantInnen vor Publikum zusammen sitzen in der ADK schickt Dercon jedenfalls als einziger Intendant stellvertretend seine Programmchefin in die Runde, smart in der Vermittlung ist das jedenfalls nicht unbedingt, oder?

Zu den ganzen Äußerungen zu Petras und co: mein Eindruck ist, er ist mit seinen Insznenierungen in den 90iger Jahren stehen geblieben..war damals vielleicht toll, jetzt einfach- in den meisten Fällen zumindest- nur langweilig..

Und die anderen genannten Herren finde ich auch, werden höher gehandelt als ihre Inszenierungen es sind...