Ursina Lardi spricht über ihre Regisseur*innen, Diven und die Geheimnisse ihres Spiels

"Eine Idee kann Schärfe haben,

Tiefe bekommt sie durch das Spiel"

von Andreas Klaeui

16. Januar 2018. Was passiert, wenn eine Schauspielerin wie Ursina Lardi auf die Bühne tritt? Woher kommt die Tiefe einer Figur? Wie wichtig ist das umgebende Ensemble? Was machen Bühne und Kostüme mit ihr? nachtkritik.de-Autor Andreas Klaeui hat diese Fragen der Schauspielerin in einem Interview gestellt, das in dem 2017 im Peter Lang Verlag erschienenen Band "Ursina Lardi" zu finden ist. Wir bringen – mit freundlicher Genehmingung von Autor und Verlag – eine leicht gekürzte Version.

Andreas Klaeui: Wir treffen uns auf einer Probenbühne der Berliner Schaubühne, zu deren Ensemble Sie zählen. Am Tag nach der Verleihung des Hans-Reinhart-Ring verreisen Sie umgehend nach China für eine mehrwöchige Theatertournee, Sie kommen soeben vom Fernsehfilmdreh mit Lionel Baier und haben fast gleichzeitig eine Krimi-Verfilmung mit Volker Schlöndorff abgeschlossen – woher beziehen Sie die Energie für all das?

Ursina Lardi: Die Energie kommt aus der Arbeit selbst, wenn sie gut ist, gibt sie mir ja mehr Kraft, als sie mich kostet. Das Anstrengendste ist, keine Arbeit zu haben.

Brauchen Sie keine Freiräume daneben?

Ja, natürlich, die sind mir sogar sehr wichtig, daher sage ich auch Dinge ab. Außerdem habe ich noch gar nicht so viel gespielt. In letzter Zeit war einiges los, sicher. Aber ehrlich: Die Kollegen um mich herum arbeiten fast alle viel mehr. Ich bin eigentlich auch ziemlich faul. Meine Arbeit ist immer ein ungeheurer Kampf gegen die Trägheit, gegen die Erdanziehungskraft sozusagen, ich liege einfach sehr gerne im Bett. Aber wenn ich arbeite, verausgabe ich mich vollkommen, ich kann meine Kräfte einfach nicht sinnvoll einteilen. In der letzten Spielzeit war ich mit Milo Raus Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs so viel auf Gastspielreise, dass ich an der Schaubühne zu wenig anwesend war, um ein neues Stück zu proben. Aber dadurch hatte ich eben auch viel Zeit für mich, unterwegs. Nach einem Gastspiel von Thomas Ostermeiers Die Ehe der Maria Braun in Chile bin ich zum Beispiel noch eine Woche dageblieben und hab da so vor mich "hingewurschtelt", bin ein wenig ziellos durchs Land gereist. So was brauche ich.

Wenn Sie auf die Jahre Ihrer Berufskarriere zurückblicken: Hat sich der Schauspielerberuf verändert?

Die Sekundärtugenden sind heute vielleicht wichtiger geworden: Man muss belastbar sein, Druck aushalten, sich verkaufen können – all das, was die Berufsausübung erst ermöglicht. Es gibt gewiss auch Veränderungen in der Spielweise. Aber im Kern, denke ich, hat sich der Beruf nicht verändert. Ich meine sogar, dass die Schauspielkunst im Kern immer dieselbe bleiben wird. Es gibt eine hübsche Anekdote des soeben verstorbenen Malers Johannes Grützke. Auf die Frage, ob er ein moderner Künstler sei, hat er den schönen Satz gesagt: "Kunst ist nicht modern. Kunst ist immer."

Ist es das, was Sie sich vorgestellt haben, als Sie sich zur Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule anmeldeten?

Ich habe mir gar nicht so viel vorgestellt. Das sieht man schon daran, dass ich bei der Aufnahmeprüfung an der Ernst-Busch-Hochschule in Berlin statt einer Rolle ein Gedicht aufgesagt habe, "Pegasus im Joche" von Friedrich Schiller, alle Strophen. Sie haben mir netterweise eine zweite Chance gegeben und einen Wiederholungstermin angesetzt. Da habe ich dann "Rose Bernd" von Gerhart Hauptmann vorgesprochen. Schlesisch mit Schweizer Akzent, das war dann wohl überzeugend (lacht). Ich hatte überhaupt kein Bild, wie dieser Beruf sein würde. Ich wusste auch nicht, wieviel Ängste man aushalten muss, das ist aber nun mal leider so. Ansonsten bin ich sehr glücklich mit diesem Beruf.

Haben Sie noch Lampenfieber?

Manchmal habe ich noch Lampenfieber. Als ich im April dieses Jahres mit "Mitleid" in Zürich auftrat zum Beispiel, hatte ich welches.

Warum?

Weil es für mich etwas Besonderes ist, in dieser Stadt aufzutreten. Und ich bin ganz froh, wenn ich Lampenfieber habe. Es ist doch großartig, wenn man ein Stück so oft gespielt hat und trotzdem noch Lampenfieber bekommt. Lampenfieber macht wach. Es verhindert, dass man sich sicher fühlt.

Das scheint mir ein zentraler Punkt für Ihre Kunst: Sich nicht sicher zu fühlen.

Es ist für mich die Voraussetzung. Das Wichtigste ist für mich die Bereitschaft, sich Inhalten auszusetzen. Sich wirklich hineinzubegeben in die Aufgaben, die man bekommt. Dass man das tut, was gerade ansteht, und dies ganz und gar. Ohne Schonräume zu suchen. Sondern indem man sozusagen an die offene Front geht, immer wieder. Das ist das Entscheidende.

Sie hören es vermutlich nicht so gern, aber Sie sind eine Diva.

(Lacht laut heraus) Das ist doch lustig!

Milo Rau bezeichnet Sie sogar als Meta-Diva, die also die Geschichte der Diven hinter sich gelassen und zu etwas Neuem verarbeitet hat. Was kann eine Diva heute sein?

Das müssten Sie natürlich Milo Rau fragen. Vielleicht meint er, dass die Meta-Diva sich nicht nur für sich, sondern für etwas außerhalb ihrer selbst interessiert. Für Inhalte, für eine "Dritte Sache", sozusagen. In diesem Sinne bin ich gerne eine Meta-Diva.

Das "Divine" liegt im Auge des Betrachters. Braucht es die eine überragende Figur auf der Bühne?

Es braucht nicht nur die eine überragende Figur, am schönsten ist es doch, wenn alle überragend sind. Eigenständige, angstfreie, mutige, mündige Schauspieler, die ihren Beruf ausüben. Da ist dann sofort eine ganz andere Energie auf der Bühne, ganz physikalisch, das ist durch nichts zu ersetzen. Es geht dann natürlich auch oft hoch her, gemütlich ist das nicht, aber nur so kann man wirklich weit kommen. Also dahin, wo man vorher noch nicht war.

Ursina Lardi (Mitte) als "Lenin" in Milo Raus Inszenierung an der Berliner Schaubühne, 2017

Ursina Lardi (Mitte) als "Lenin" in Milo Raus Inszenierung an der Berliner Schaubühne, 2017

© Thomas Aurin

Sie arbeiten vorwiegend in solchen Zusammenhängen. Zum Beispiel mit Thorsten Lensing, der für jede Produktion ein eigenes Ensemble überragender Schauspieler zusammenstellt.

Ja. Erstrebenswert ist, dass jeder wirklich weiß, warum er da ist, jeden Abend, und das ist da der Fall. Natürlich ist die eine Rolle größer und eine andere weniger groß, aber es ist ein Zusammenarbeiten auf Augenhöhe, sowohl zwischen den Schauspielern und dem Regisseur als auch unter den Kollegen. Und nicht etwa nur, weil man sich gegenseitig nett findet, das ist eher unwichtig. Sondern weil man sich gegenseitig künstlerisch befruchtet. Jeder von uns ist besser, wenn er einen starken Partner hat. Ohne forderndes, beförderndes Gegenüber nützt es auch nichts, im Scheinwerferkegel an der Rampe zu stehen. Das merke ich, wenn alle "im vollen Saft" sind, wenn ein Vertrauen herrscht, das einen ermutigt, immer noch weiter zu gehen. Das tut gut. Wenn alle miteinander in Kontakt treten und wirklich spielen. Wenn eben nicht so etwas passiert wie Spielen, dass man spielt, So-tun-als-ob, sondern wenn man es einfach macht. Das einzige Authentische, was man auf der Bühne tun kann, ist Spielen. Darum muss man sich kümmern als Schauspieler; das muss die Regie ermöglichen.

Was bedeutet es für Sie, in einem Ensemble engagiert zu sein?

So, wie es jetzt ist, ist es ideal, also, dass ich beides habe, das Engagement an der Schaubühne und die freien Produktionen. An einem Haus gibt es Kontinuität. Thomas Ostermeier kenne ich seit 25 Jahren, wir haben zusammen studiert. Das ist etwas sehr Wertvolles, man kann in der Arbeit auf Vorhandenes aufbauen, muss nicht immer wieder bei Null anfangen. Birdie Hubbard in Die kleinen Füchse von Lillian Hellman ist eine meiner Lieblingsfiguren. Thomas hat mir da viel Raum gelassen, viel mehr, als die Figur im Stück eigentlich hat. An der Schaubühne habe ich aber auch die Möglichkeit, neue Künstlerinnen und Künstler kennenzulernen, zum Beispiel Milo Rau, Alvis Hermanis, Falk Richter, Katie Mitchell, Romeo Castellucci. Viele Jahre habe ich frei gearbeitet; heute scheint mir das kaum noch möglich. Man muss sich derart viel mit Sekundärquatsch herumschlagen. Man muss so viel arbeiten, um überhaupt arbeiten zu können. Aber ich habe eine große Affinität zu freien Strukturen behalten. Es ist für mich überhaupt das Kriterium bei der Wahl einer Rolle: Würde ich sie auch annehmen, wenn ich frei wäre? Bei allem, was ich gemacht habe, auch bei dem nicht so Gelungenen, habe ich im Voraus gesagt: Ja, das hätte ich gemacht, auch als Freie. Das ist für mich die Grundfrage.

Viele verabschieden sich von der herkömmlichen Stadttheater-Idee eines Ensemble-Theaters mit Repertoire zugunsten von Koproduktions-Strukturen. Sind Sie eine Apologetin des Ensembles?

Ich finde es gut, dass es mehrere Formen gibt, man muss das eine nicht gegen das andere ausspielen. Warum sollte man das Ensemble auflösen? Nehmen Sie die Schaubühne: Der Laden brummt, das Haus ist jeden Abend voll. Sorgen macht mir allerdings, dass es Theater gibt, die auf ihren Programmen nur noch den Stücktitel und vielleicht noch die Regie angeben und die Schauspieler schon gar nicht mehr erwähnen. Das kann ich natürlich nicht gutheißen als Schauspielerin.

Das Publikum identifiziert sich nicht mit Formen, sondern mit dem Ensemble, mit "seinen" Schauspielern. Sind sie im Theater das Wichtigste?

Darauf muss ich bestehen! Und natürlich die Zuschauer. Ohne die beiden geht es nun mal nicht. Das ist Theater: A spielt B, und C schaut zu. Wir brauchen natürlich kluge Autoren, Dramaturgen, Regisseure – aber erst, wenn zu der Gedankenschärfe die Tiefe des Spiels hinzukommt, erreicht Theater das Publikum. Sonst kann man Pamphlete und Manifeste schreiben. Wir wollen ja den ganzen Menschen erreichen, nicht nur seinen Kopf. Deswegen die Verkörperung. Wir Schauspieler sind sozusagen das Fleisch: Wir schleppen unsere Körper auf die Bühne.

… auch nach der Premiere, wenn der Regisseur nicht mehr dabei ist. Ein Theaterensemble ist für Außenstehende auch ein Ort der Fantasmen: Wenn zum Beispiel in einem Tatort ein Ensemble vorkommt, ist es ein Hort der Animositäten, Rivalitäten, im besten Fall kommt es zum Mord. Gibt es diese Ensembles?

Es gibt den Konkurrenzkampf, das ist auch wichtig, das muss man sportlich sehen. Aber es geht nicht bis auf die Knochen.

War es früher anders?

Ja, als Anfängerin habe ich es schon eher noch erlebt. Aber das lag vielleicht auch an der Position, dass man sich erst mal durchsetzen muss. Aber um auf die Diven-Debatte zurückzukommen: Extravaganzen kann man sich heute nicht mehr leisten. Schon gar nicht beim Film: Herumzicken, "so kann ich nicht arbeiten", und vom Set abmarschieren – dann bist Du sofort raus. Zeit ist Geld. Man muss funktionieren.

Hat es auch damit zu tun, dass die Schauspieler heute eher auf Augenhöhe mit dem Regisseur arbeiten?

Das ist auf jeden Fall so. Früher waren die Schauspieler viel mehr Befehlsempfänger, da konnte sich schon Frustration anhäufen, die sich dann andernorts entlud.

Eine wichtige Partie war für Sie Elsa in Salvatore Sciarrinos Musiktheater "Lohengrin" in der Staatsoper Berlin.

Das kam ganz unerwartet, und es zählt heute für mich zum Besten, was ich je tun konnte. Die musikalische Erfahrung war für mich ganz neu, dass meine Partner nun Oboe und Fagott sind. Und ich habe neu hören gelernt, weil die Musik fast unverständlich ist, in ihrer Komplexität als Neue Musik, aber auch weil sie oft an die Grenzen des Hörbaren geht. Ich habe lange gebraucht, diesen Raum zu betreten. Dann passiert etwas Magisches: Dass zweimal zwei Dinge ineinander fallen. Nämlich Innen und Außen: Außengeräusche wie fernes Bellen, Gurren und Innengeräusche wie Gurgeln, Schluchzen, Zähneklappern, das fällt ineinander, aber auch die Zeitebenen. Es ist ein Gedankenstrom, der eine mystische Gleichzeitigkeit hervorbringt. Es sind immer alle Alter und alle Momente der Figur da. Im Zentrum der Komposition steht eine Szene, in der Elsa minutenlang ihren eigenen Namen ruft, flüstert, schreit, gluckert. Das war für mich der Schlüssel zum Werk: Ein Mensch steht da und hat sich so sehr verloren, dass er sich minutenlang seinen Namen sagt. Da kam für mich durch die Ebene der Musik etwas hinzu, das ich im Theater noch nie erlebt hatte.

Ursina Lardi als Ödipus in Romeo Castellucis Inszenierung "Ödipus der Tyrann", Schaubühne 2015

Ursina Lardi als Ödipus in Romeo Castellucis Inszenierung "Ödipus der Tyrann", Schaubühne 2015

© Arno Declair

Im Herbst spielen Sie in Thorsten Lensings Adaption des Romans "Unendlicher Spaß" von David Foster Wallace einen siebzehnjährigen Tennisprofi. In Milo Raus Inszenierung LENIN verkörpern Sie den Revolutionär, bei Romeo Castellucci einen König Ödipus in weiblicher Gestalt – das sind Gender-Grenzgänge, die weit über übliche Hosenrollen wie Cherubino oder Rosalind hinausgehen. Was fasziniert Sie daran?

Erst mal mache ich mir darüber gar keine Gedanken. Ich spiele nicht Männer, weil ich Männer spielen will, da gibt es kein Programm. Ich will interessante Rollen spielen. Wenn es ein Mann ist, ist es eben ein Mann, das kümmert mich nicht. Ich erschaffe eine Figur über eine Situation, nicht über ihren Zustand. Wie agiere ich in dieser Situation? Der Mann entsteht dann von selbst.

Aber es macht schon einen Unterschied? Sie sind nun mal kein Mann.

Schauspiel ist die Begegnung des Schauspielers mit dem Text, mit der Figur. Ich glaube, wenn der Weg dabei weit ist, die Entfernung groß, wird es erst richtig reizvoll. Es geht ja darum, das Wesen einer Figur zu treffen. Es gibt bestimmt Rollen für eine Mittvierzigerin aus der Schweiz, die ich überhaupt nicht spielen kann. Lenin könnte aber gehen. Weil ich bei ihm vielleicht das Wesen besser treffen kann als bei dieser mir an sich viel näherstehenden Frau. Das ist im Theater möglich, im Film geht es kaum. Dort entkommt man seinem Gesicht ja nicht. Es geht doch darum, eine Essenz zu treffen, nicht jemanden nachzuäffen. Ich werde niemals versuchen, so zu gehen oder mich so zu benehmen wie Lenin. Ich werde jetzt auch nicht anfangen, Tennis zu spielen! Und Ödipus spiele ich mit offenen Haaren und freier Brust, sehr, sehr weiblich also.

Romeo Castelluccis Inszenierungen kann man mit herkömmlichen Figurenbegriffen ohnedies nicht beikommen.

Bei ihm ging es um die absolute Künstlichkeit. Es war fast wie eine Messe, es ging darum, die Worte zu feiern. Castelluccis "Ödipus"-Fassung ist stark verknappt und überhöht, mehr Installation als Antikenaufführung. Sie geht in der Form eines Triptychons bis in einen unsprachlichen Raum, wo nur noch amorphe Figuren gluckern und Darmgeräusche von sich geben. Da ging es erst recht nicht darum, ob da nun ein Mann oder eine Frau steht. Der Ort des Geschehens ist ein Karmeliterinnenkloster, es sind also nur Frauen auf der Bühne, bis auf Teiresias, den Castellucci als Misston, als Störfaktor in die klösterliche Welt einbauen wollte.

Sie reden von der Schärfe der Idee, der Künstlichkeit der Inszenierung, von der Tiefe, die die Spieler einer Figur geben – was müssen Sie wissen von einer Figur?

Ich muss wissen, was sie sagt. Und zu wem. Ich muss den Text kennen, der Rest entsteht auf der Probe. Das ist das Schöne beim Theater, dass man Zeit hat zu probieren. Beim Film gibt es das nur noch selten. Im Theater hat man irrsinnig viel, für meinen Geschmack gelegentlich auch zu viel Zeit, um zu probieren. Mehr brauche ich erst mal nicht.

Woher kommt die Tiefe einer Figur?

Aus dem Spiel. Durch das, was man nicht kontrollieren kann: Wenn zwei Menschen miteinander spielen, das hat etwas Uneinholbares. Es ist zugleich etwas ganz Einfaches – und so komplex, dass ich es schwer beschreiben kann, eben weil Spielen unendlich komplexer ist als alles, was man sich ausdenken oder vornehmen kann. Deshalb rede ich auch nicht so gern über meine Arbeit. Außerhalb der Bühne habe ich überhaupt kein Mitteilungsbedürfnis, und ich finde die Vorstellung irgendwie komisch, dass man unser Gespräch hier noch lesen kann, wenn wir beide schon lange tot sind, und dass das, was ich am besten kann, immer schon um 22 oder 23 Uhr, also nach der Aufführung für immer weg ist, während das Sekundäre bleibt. Aber lassen Sie uns ruhig weitermachen, ich habe längst akzeptiert, dass Interviews einfach dazugehören, und ich bin ja heute für meine Verhältnisse einigermaßen in Form.

Danke! In der Laudatio zur Verleihung des Hans-Reinhart-Rings werden Sie zitiert: "Ich wechsle das Kleid und dann geht’s los."

Das ist durchaus ernst gemeint. Ich beschäftige mich sehr damit, was ich anhabe. Die Erscheinung ist wichtig, sie erzählt viel. Es ist mir ein Rätsel, wie man sich darum nicht kümmern kann. Zum Beispiel Einar Schleef und Michael Haneke haben sich um jedes Kleidungsstück gekümmert, das die Schauspieler zu tragen hatten. Wir hatten stundenlange Kostümproben, bei beiden ist vorgekommen, dass sie die Schere selbst in die Hand genommen haben und den Rock oder die Bluse so zurechtgeschnitten haben, wie sie es gut fanden. Was ich auf der Bühne trage, ist für mich sehr wichtig. Es ist für mich unvorstellbar, dass eine Figurine gezeichnet wird, und ich das dann anziehen soll. Das ist jenseits.

Sind Sie der Schrecken aller Kostümbildner?

Nein, gar nicht, ich arbeite ja mit, ich interessiere mich, das ist den Kostümbildnern im Gegenteil eine Freude. Ich will ja nicht bestimmen, was ich anhabe, sondern in ein Gespräch kommen. Dabei geht es auch nicht darum, ob etwas bequem ist oder ob es mir steht oder dergleichen. Die Kostümbildner bekommen sowieso viel zu wenig Aufmerksamkeit. Wann setzt sich schon mal ein Kritiker mit den Kostümen auseinander? Dabei sind sie zentral.

Das Kleid ist die Hülle der Figur. Haben Sie denn immer eine konkrete Vorstellung davon, wie Ihre Figur aussieht?

Eben nicht. Das muss in den Proben entstehen. Deswegen sind Figurinen so absurd, außer sie sind als erster Entwurf, als Vorschlag gedacht. Ich weiß doch noch nicht, wie meine Figur aussehen soll! Das weiß ich kurz vor der Premiere, so lange muss man die Nerven schon behalten. Bei Thorsten Lensings Karamasow gibt’s gar keine Fotos im endgültigen Kostüm, weil wir zwei Tage vor der Premiere alles verworfen und eine Kehrtwende um 180 Grad vollzogen haben. Das muss möglich sein. Als Arbeitsprozess, wohlverstanden. Wenn auf einer Probe etwas Überraschendes passiert, dann müssen halt alle darauf reagieren, denn je überraschender etwas ist, desto besser ist es. Wenn ich im Theater überrascht werde, das ist doch eigentlich das Schönste. Als ich am Hamburger Schauspielhaus Elfriede Jelineks "Prinzessinnendramen" in der Regie von Laurent Chétouane gespielt habe, wurde das ganze Bühnenbild einige Tage vor der Premiere weggeworfen. Laurent sagte zu Tom Stromberg, der zu der Zeit da Intendant war, ich weiß, die Bühne war so teuer, aber es funktioniert einfach nicht. "Schmeiß sie in die Alster", hat Stromberg gesagt. Dafür liebe ich ihn heute noch.

Was bedeutet die Bühne für Sie?

Wenn sie gut ist, sieht man durch sie die Schauspieler besser als ohne sie. Das ist aber leider oft nicht der Fall. Dann geht der Vorhang auf und die Messe ist gelesen. Es gibt Bühnen, die plappern den ganzen Abend durch. Die Welten müssen im Theater aber doch durch das Spiel entstehen und nicht durch die Bühne illustriert werden. Und das gilt auch für die Kleidung. Sie darf mich nicht zubetonieren oder zu intensiv etwas vorgeben, was ich dann gar nicht mehr zu spielen brauche.

Sie ist ein relevanter Teil der Figur, um den Sie sich kümmern.

Ich kümmere mich gern um die konkreten Dinge. Ich kümmere mich zum Beispiel um den Rollstuhl, den Lisa in "Karamasow" fährt. Es ist ja mein Rollstuhl. So etwas läuft dann nicht über Recherche, ich muss ja nicht wissen, wer wann welches Modell gefahren hat. Ich bestelle mir dann verschiedene Rollstühle auf die Probe und schaue, welcher richtig ist. Um solche Dinge kümmere ich mich. Aus vielen konkreten einzelnen Dingen entsteht die Rolle, und das Wichtigste dabei ist der Kontakt mit den Partnern.

Also was in Spielmomenten entsteht?

Aus der Probensituation heraus. Man soll sich im Vorhinein so viele Gedanken machen wie möglich, sich aber dabei auch immer bewusst sein, dass jeder Gedanke am Schluss zu wenig ist, zu simpel, auch der klügste. Es muss noch etwas dazukommen, und das entsteht im Spiel.

Was bringen Sie zur ersten Probe mit?

Möglichst wenig. Natürlich lese ich den Roman von David Foster Wallace, aber dann lege ich ihn auch wieder weg. Natürlich lese ich jetzt viel über Lenin und die Russische Revolution, selbstverständlich bereite ich mich vor, aber im Moment der Probe wird dies zweitrangig. Dann muss man sich um das kümmern, was man eben nicht im stillen Kämmerlein für sich klären kann. Viele Dinge kann man klären, aber man darf sich damit nicht zumüllen. Ich überlege mir nie vor Probenbeginn, wie es herauskommen wird. Ich überlege es mir nicht einmal vor einer Vorstellung – um so weit zu kommen, habe ich allerdings länger gebraucht.

Sie haben keine "Partitur", mit der Sie auf die Bühne gehen?

Natürlich ist die irgendwo abgelegt. Der Text ist ja schon die Partitur. Aber sich Bilder zu machen ist im Schauspiel ganz falsch. Da bin ich mir sicher. Selbst im Extremfall von Sciarrinos "Lohengrin", wo es ja wirklich eine Partitur im wörtlichen Sinn gibt und ich weiß, nach dem vierten Toc-toc der Oboe sage ich das und das. Natürlich muss es da kommen, das ist klar. Trotzdem bin ich frei. Das ist der Extremfall einer komplett ausformulierten Partitur, die aber so gut ist, dass sie einen auch wieder in Freiheit führt. Im Schauspiel gibt es kein Gesetz. Mal ist die Partitur klarer, mal ist sie offen und es ist egal, wo man steht oder ob man laut oder leise spricht – letztlich gibt es nur ein Kriterium: Lebt es, oder lebt es nicht? Wie man dazu kommt, dafür gibt es mehrere Wege. Und der letzte Funken ist wohl Gnade. Das kann man nicht erzwingen.

Das ist die Kunst.

Man muss alles dafür tun, um da hinzukommen, und man kann einiges dafür tun. Es ist eine kollektive Kunst, jeder trägt dazu bei. Aber dass es dann wirklich blüht und wirklich abfliegt, das ist dann doch so ein letzter Funke, der viel mit Zufall zu tun hat. Möglich muss er halt sein. Manchmal ist von Anfang an klar, dass es nicht passieren kann. Es muss diese Chance geben, sonst macht die Arbeit keinen Sinn.

Und dass es diese Chance gibt, hat wohl mit dem zu tun, was Sie Gefährdung nennen? Dass man sich nicht zu sicher ist?

An sich ist es ja ein unnatürlicher Zustand, dass man da oben ist und spielt, und die andern sitzen unten, haben bezahlt und schauen zu – so natürlich das Spiel an sich ist. Da muss man über eine Grenze gehen. Ein bisschen Furchtlosigkeit, Asozialität und Unverschämtheit gehört wohl auch dazu. Und natürlich Humor. Der wird für mich immer wichtiger. Es gibt wirklich immer mehr Dinge, über die ich lachen muss. Zum Beispiel, wenn ich ein Buch zum zweiten Mal lese und sehe, was ich damals für einen Unsinn unterstrichen habe, und natürlich auch über Figuren, wenn sie gut geschrieben sind. Das hat wohl etwas mit wachsendem Realismus zu tun. Wenn ein Theaterabend ganz ohne Humor ist, dann stimmt etwas nicht, denke ich. Aber zurück zu Ihrer Frage: Ja, ich versuche mich immer weniger abzusichern und so auch das Risiko einzugehen, dass es nicht hinhaut. Das braucht natürlich Mut, und den habe ich nicht immer, aber die Abende, die mir am Theater am stärksten geblieben sind, grenzten meist an Misslingen. "Jesus Christ Superstar" von Peaches mit Chilly Gonzales am Klavier zum Beispiel. Da bin ich mehrmals hingegangen. So wie Peaches da ist, so möchte man natürlich sein: gleichzeitig selbstbewusst und verletzlich. Es ist wirklich mein Ziel, die Dinge möglichst wenig im Griff zu haben. So dass auf der Bühne eine Begegnung entstehen kann mit dem Publikum. Man darf nicht vergessen, dass auch der Zuschauer einen Teil der Arbeit zu leisten hat. Es ist kein Film, der hier abgespult wird. Es ist eine Kommunikation, ein in Kontakt treten mit dem Zuschauer. Die Zuschauer müssen die Chance haben, hineinzukommen. Wenn ich sie bloß überwältige mit Können oder mit Kraft, mit ästhetischen Mitteln, so dass sie nur noch im Sessel sitzen und es über sich hinwegrauschen lassen, dann habe ich das Ziel verfehlt. Es muss ein Austausch stattfinden: Der Zuschauer muss eintreten können in den Abend, den wir machen.

Ein schönes Schlusswort!

Ja, hören wir hier auf. Wenn ich mich recht entsinne, hat Montaigne einmal gesagt, es gebe eine Gemeinsamkeit zwischen einem guten Gespräch und einem guten Pferd: Beide erkennt man an der Fähigkeit, aus vollem Galopp zu einem glatten Halt zu kommen. (lacht)

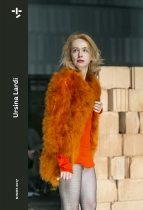

Coverfoto David Baltzer

Coverfoto David Baltzer

Die vollständige Version des Interviews findet sich in dem Band:

Ursina Lardi von Anne Fournier, Paola Gilardi, Andreas Klaeui, Yvonne Schmidt (Hrsg.), "MIMOS. Schweizer Theaterjahrbuch 79–2017", Peter Lang Verlag, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2017. 312 S., CHF 37,00, EUR 28,00.

Neben Beiträgen u.a. von Barbara Villiger Heilig, Stefan Bläske, Peter M. Boenisch oder Andreas Wilink zu einzelnen schauspielerischen Arbeiten enthält der Band Würdigungen und Arbeitsberichte von Regisseuren wie Thomas Ostermeier, Michael Haneke und Milo Rau. Das Umschlagsbild zeigt Lardi als Ranewskaja in Thorsten Lensings Inszenierung Der Kirschgarten.

Wir bieten profunden Theaterjournalismus

Wir sprechen in Interviews und Podcasts mit wichtigen Akteur:innen. Wir begleiten viele Themen meinungsstark, langfristig und ausführlich. Das ist aufwändig und kostenintensiv, aber für uns unverzichtbar. Tragen Sie mit Ihrem Beitrag zur Qualität und Vielseitigkeit von nachtkritik.de bei.

mehr porträt & reportage

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >