Die Hamletmaschine - Sebastian Nübling inszeniert Heiner Müllers sprachgewaltige Shakespeare-Übermalung mit dem Exil Ensemble am Berliner Maxim Gorki Theater

Rock'n Roll auf Leichenbergen

von Elena Philipp

Berlin, 24. Februar 2017. "Hei-e Mü-e" quäkt der Clown im lila Onesie in sein Mikrophon, "i Ha-etma-i-e - - BLABLA". Quäkt und spitzt dazu mit enervierendem Gleichmaß einen Bleistift, während er aus seiner Latexmaske äugt, deren Lefzen zum bösen Joker-Grinsen hochgezogen sind. Läse man nicht im Hintergrund die auf schwarze Gaze projizierte weiße Schrift, es bliebe unverständlich, was Mazen Aljubbeh da mit verzerrter Stimme unter seiner Maske murmelt. Um die Bestattung von Hamlets Vater geht es, um inzestuösen Sex und Kannibalismus. Und so packt einen der Verfremdungseffekt bei den Lachmuskeln und zugleich an der Gurgel, denn Sebastian Nübling inszeniert "Die Hamletmaschine" von Heiner Müller mit dem Exil Ensemble des Maxim Gorki Theaters als Horrorclown-Show.

Ungeahnte Wucht

Szenisch nimmt Nübling damit den Dramatiker beim Wort: Vom "Zweiten Clown im Kommunistischen Frühling" schreibt Müller, ganz am Rande seiner sprachgewaltigen und von imaginierten Gräueltaten strotzenden Shakespeare-Reminiszenz aus dem Jahr 1977, die nebenbei auch eine Reflexion auf die Rolle des Intellektuellen angesichts scheiternder Aufstände ist. In der Textfassung für das Exil Ensemble hat "der Dritte Clown im Arabischen Frühling" seinen Auftritt, ein zugleich abgeklärter und traumatisierter Nachfolger von Müllers wütend-vergeblicher Narrengestalt: "Ich war Hamlet. Ich stand an der Küste und redete mit der Brandung BLABLA, im Rücken die Ruinen von Europa." Durch diese zeitgeschichtliche Kontextualisierung gewinnt das gut abgehangene Stück avantgardistischer Literatur eine ungeahnte Wucht – die sich beim Lesen sofort, auf der Bühne des Gorki erst nach einer Weile einstellt.

Hei-e Mü-e .... i Ha-etma-i-e - - BLABLA .... Hihihi: Ayham Majid Agha, Karim Daoud, Tahera Hashemi, Hussein Al Shatheli © Ute Langkafel / Maifoto

Hei-e Mü-e .... i Ha-etma-i-e - - BLABLA .... Hihihi: Ayham Majid Agha, Karim Daoud, Tahera Hashemi, Hussein Al Shatheli © Ute Langkafel / Maifoto

Performativ beginnt dort der 80-Minüter, und eher komisch. Grau-schwarz gähnt anfangs das Portal in den Zuschauerraum. Bis Kenda Hmeidan um die Ecke lugt und, in pinkem Ganzkörperanzug mit roter Clownsnase, schlurfend die Bühne betritt, keck auf einem rosa Luftballon kauend wie ein Teenager auf einem Kaugummi. Ihr folgt Mazen Aljubbeh, der, aufmunternd kieksend zu Gelächter vom Band, mit einem Kreidestück den Zaubertrick vom Verschwindenlassen vorführt. Tahera Hashemi schleift einen riesigen Vorschlaghammer im Kreis, und zu Karim Daouds Beatbox-Klängen schüttelt Maryam Abu Khaled eine Colaflasche als bereite sie einen Molotowcocktail vor. Knall! platzt der Luftballon, den Kenda Hmeidan prall aufgepumpt hat (später wird sie in einer herrlich amüsanten Improszene einen solchen Ballon als Penis zu gebrauchen lernen) – und Mazen Aljubbeh quäkt den Hamlet-Monolog vom Staatsbegräbnis seines Erzeugers.

Wollt Ihr mitspielen?

Hinter der Gaze wird Hussein Al Shatheli sichtbar, ein Schwarzclown mit weißer Fratze, der fragt, "Wollt ihr mitspielen?" und uns ironisch applaudiert: als Vertreter*innen des Westens, die dem Schlachten in Syrien untätig zusehen: "Something is rotten in this age of hope." Dem statuarisch Beifallklatschenden wird Kenda Hmeidan, die eben noch feierlich auf den Schultern getragene Leiche, vor die Füße geschleudert wie ein Sack. Im Rollstuhl gibt Mazen Aljubbeh den greisen Diktator, während Karim Daoud das Steinewerfen mimt – Anlass und Auswirkungen des Arabischen Frühlings als pantomimische Kurz-Groteske.

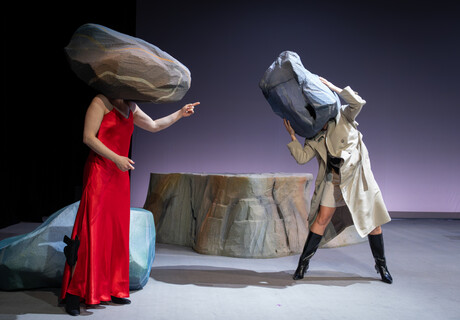

Enjoy Gemütlichkeit: Kenda Hmeidan und Maryam Abu Khaled © Ute Langkafel | Maifoto

Enjoy Gemütlichkeit: Kenda Hmeidan und Maryam Abu Khaled © Ute Langkafel | Maifoto

Dieses Stilmittel nutzt Nübling auch im "Scherzo", dem dritten Teil von Müllers Szenenfolge, die hier weitgehend beibehalten ist, ergänzt um Texte von Ayham Majid Agha, dem Oberspielleiter des Exil Ensembles (ein Kain-und-Abel-Text etwa verknüpft die Gründung von Damaskus mit dem Brudermord – oder Bürgerkrieg). "Scherzo – Enjoy Gemutlichkeit" adressiert Maryam Abu Khaled uns Zuschauende mit einladendem Grinsen: "To be or not to be?" Ihre Kolleg*innen schleppen Requisiten herbei. Mazen Aljubbeh besprayt seine Haare und knüpft sich Zöpfe, Karim Daoud bügelt seine Hand. Enthemmt steigert sich vorne der Tanz zu Oriental Techno, während Ayham Majid Agha hinter dem Gaze-Vorhang auf Arabisch exemplarische Biographien ins Mikro spricht: "Das ist Ophelia: Ihr Vater ist Agamemnon. Ende der Dreißiger Jahre stand er der faschistischen Partei nahe. Ihre Mutter ist eine zeitgenössische, palästinensische Künstlerin. Ophelia wurde im Jahre 1976 in Teheran geboren, und wurde dort 1991 ermordet."

Umwühlende Relevanz

Der Kontrast zwischen Form und Inhalt, im "Scherzo" oder auch beim Ophelia-Monolog, den Maryam Abu Khaled in dauerlächelnder Popstar-Pose vorträgt, erzählt von Rock'n Roll auf Leichenbergen – ein Topos, mit dem man in Berlin seit den vermeintlich Goldenen Zwanzigern vertraut ist. Geschickt platziert das Gorki Theater hier einen Stoff und seine Umsetzung mit zeit- wie kulturübergreifenden Bezügen: Heiner Müller ist auch ein Lokalmatador, dessen Texte Shermin Langhoff und Jens Hillje mit Der Auftrag oder Zement schon zuvor auf den Spielplan gehoben haben. Die sieben syrischen, palästinensischen, afghanischen, saudi-arabischen Schauspieler*innen des Exil Ensembles wiederum tragen die Erfahrungen derzeitiger Weltenbrände mit sich. So öffnet sich mit der "Hamletmaschine" ein Assoziationsraum, der dem Abend trotz der grell-distanzierenden Form und Spielweise und des ein oder anderen laienhaften Moments eine die Eingeweide umwühlende Relevanz verleiht.

Die Hamletmaschine

von Heiner Müller

unter Verwendung von Texten von Ayham Majid Agha

Regie: Sebastian Nübling, Kostüme: Eva-Maria Bauer, Musik: Tobias Koch, Dramaturgie: Ludwig Haugk.

Mit: Maryam Abu Khaled, Mazen Aljubbeh, Hussein AL Shatheli, Karim Daoud, Tahera Hashemi, Kenda Hmeidan, Ayham Majid Agha.

Dauer: 1 Stunde 20 Minuten, keine Pause

www.gorki.de

Kritikenrundschau

Als "schwarzes Gedicht", als "ein letzter postdramatischer Shakespeare-Rülpser, bevor das Licht ausgeht" bezeichnet Ulrich Seidler Müllers Hamletmaschine in der Berliner Zeitung (25.2.2018). "Die sieben Spieler des im Gorki beheimateten Exil-Ensembles, das Schauspieler mit Fluchterfahrung versammelt, treten als tanzende, Zirkusnummern parodierende Horrorclowns in Jumpsuits und Halskrausen auf, zur krachbunt lackierten Dekoration des postmortalen Textes." Seidler schließt: "Sehr unbehaglich, viel Applaus."

Ein Text, der im hiesigen Theaterdiskurs fast nur noch im Aggregatzustand des eingefrosteten Kanons vorkomme, werde hier aus einem höchst gegenständlichen Blickwinkel neu lesbar, schreibt Christine Wahl im Tagesspiegel (26.2.2018). Das Exil Ensemble konkretisiere und vergegenwärtige das Stück einerseits. "Andererseits rückt der Regisseur Sebastian Nübling den Text ästhetisch stilsicher in größtmögliche Distanz. Müllers Hamlet-Kommentar, in dem – von wegen Anspielungsreichtum – auch vom 'zweiten Clown im kommunistischen Frühling' die Rede ist, rollt hier konsequent als Grusel-Clownsspiel über die Bühne."

Sebastian Nübling sei eine "frappierend schlüssige Aufführung" gelungen, schreibt Peter Laudenbach in der Süddeutschen Zeitung (9.3.2018). "Statt des zum Scheitern verurteilten Versuchs, den Text zu illustrieren oder psychologisch-realistisch bewältigen zu wollen, setzt er auf artistische Verfremdung und belässt ihn in genau dieser Fremdheit und Kälte." Die neuen Texte Ayham Majid Aghas projizierten die Konstellationen und Gedanken der 'Hamletmaschine' lakonisch in die Gegenwart. "Krieg und Ruinen sind hier keine Metaphern, sondern bilden Alltagsrealität ab, die literarischen Bilder knüpfen direkt und zwingend an Müllers Allegorien an."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Medienschau Giesche Marginalisierte Positionen

-

Leser*innenkritik Ellbogen, Maxim Gorki Theater Berlin

-

Orden für Jelinek Ode an El Friede

-

Wasserschäden durch Brandschutz Rechnung

-

Medienschau Dt-Defizit Mitarbeiterrücken

-

ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

Regisseur Sebastian Nübling und das Exil Ensemble belassen es aber nicht dabei, sondern türmen noch weitere Mythenüberschreibungen und Texte darauf, die aus der Feder des Müller-Kenners und Oberspielleiters Ayham Majid Agha stammen. Fast so hermetisch und raunend wie sein Vorbild verknüpft er biblische Motive (den Brudermord von Kain und Abel) mit Figuren aus griechischen Tragödien (Agamemnon, Elektra) mit dem blutigen Bürgerkrieg in Damaskus.

Das ist alles ungeheuer anspielungsreich und packt in einen Bruchteil der Zeit noch mehr unterschiedliche Stoffschnipsel als ein Castorf-Abend. Als intellektuelles Gedankenspiel ist das anregend und lädt dazu ein, den Fährten und kulturgeschichtlichen Bezügen nachzuspüren, von denen Mounia Meiborg im Kulturradio einige entschlüsselte. Die mehrfache Überschreibung funktioniert aber als Lektüre wesentlich besser als auf der Bühne

Komplette Kritik: https://daskulturblog.com/2018/02/28/hamletmaschine-das-exil-ensemble-des-gorki-theaters-verkleidet-sich-als-horrorclowns-und-ueberfrachtet-heiner-mueller-mit-weiteren-texten/

Lang ists her und nie wieder erreicht. Wenn man das hier so liest,...

ist man vielleicht zu alt oder zu verwöhnt.

Man muss sich auf neue Sichten einlassen und nicht seinen alten Sehgewohnheiten nachtrauern. Bleibt alle doch einmal etwas offen für das, was geschieht. Nehmt es an, was andere heute inszenieren. Das ewige Geschwätz vom Gestern. Heute ist heute, gestern bleibt gestern. Erinnerungen tun gut.

Später werden die Clowns zu Geistern, mechanisch in Alltagserinnerungen gefangen, Schatten einer Banalität, die man sich längst nicht mehr leisten kann. Ein groteskes Schattenspiel, mal grell, mal gespenstisch, mal im Vordergrund, mal halb verdeckt im Raum der Verdrängung. Dazu kleine Akte des Widerstands: Da postiert sich Tahera Hashemi mit einem riesenhaften Hammer herausfordernd auf der Bühnen, wird im chorischen Zwie-(Selbst)gespräch Müllers Frauenbild hinterfragt, sein nihilistischer Pessimismus ersetzt durch ein Aufbäumen, das um sein Scheitern ebenso weiß wie um seine Notwendigkeit. Da fliegen die unsichtbaren Steine, wo gerade eine Leiche entsorgt wurde. Die Ruinen Europas sind kein Ende, sondern ein Anfang, sie führen zu neuen Ruinen, die erneute Anfänge gebären. Der Teufelskreis ist ein Kreislauf des Lebens. Und des Sterbens. Und der Geburt. Die Horrorclowns sind verzerrte, ins Groteske entstellte Spiegelbilder einer selbstzerstörerischen Menschheit, aber auch solche Aufbegehrender, die Ordnung Herausfordernder, den Zerfall nicht Hinnehmender. Am Ende steht Hashemi auf leerer Bühne und spricht die Worte von Müllers Elektra. Ein Engel der Vernichtung, einer Vernichtung, die erst Erneuerung oder mindestens deren Illusion möglich, ja, denkbar macht. Es ist nicht vorbei, weil der Tod noch nicht genug hat. „Mein Hirn ist eine Narbe“, heißt es bei Heiner Müller. Dieser Abend reißt sie auf, macht sie in seiner Verschränkung von brutaler Vergegenwärtigung und größtmöglicher Distanzierung, in den Text schier zerreißendem Spagat, wieder zur klaffenden, offenen, blutenden Wunde, die dieser Text auch nach 40 Jahren noch sein kann.

Komplette Rezension: https://stagescreen.wordpress.com/2018/04/28/der-text-eine-klaffende-wunde/