Probleme Probleme Probleme - Deutsches Schauspielhaus Hamburg

Schau mich an!

von Stefan Forth

Hamburg, 6. April 2019. Was ist nur aus dem deutschsprachigen Theater geworden? Technik soweit das Auge reicht! Selbst große Menschenzeichner wie Schaubühnenchef Thomas Ostermeier klemmen ihren Schauspielern Mikroports ins Gesicht. Und inspiriert von Castorfs alter Volksbühne kommt kaum noch ein größeres Theater ohne Kameraleute aus, in Hamburg zuletzt etwa eindrücklich zu besichtigen in Kay Voges' Stadt der Blinden am Deutschen Schauspielhaus. Am gleichen Ort lässt jetzt René Pollesch über diese bühnentechnischen Entwicklungen lustvoll lamentieren – und stellt dabei gleichzeitig unter Beweis: Das deutsche Theater ist noch ziemlich lebendig.

Nachhall alter Bühnengeschichten

Dabei dient die Vorderbühne auch in Polleschs neuester Hamburger Diskurssuada "Probleme Probleme Probleme" über weite Strecken als Leinwand für Liveprojektionen. Während etwa die gewohnt grandiose Sophie Rois vor zwei riesigen Portalen in Sperrholzoptik in ironischem Pathos vom Theater als Kathedrale der Erinnerungen (von Frau Alving bis Lulu) schwadroniert, machen es sich ihre vier Mitstreiterinnen des Abends in einem botanischen Garten mit überdimensionierten bunten Blüten gemütlich, wie die Zuschauer dank modernster Videotechnik beobachten können. So zetert die (verhältnismäßig) kleine Diva vor den überlebensgroßen filmischen Abbildern ihrer Kolleginnen - und kann sich dabei (selbstverständlich) mühelos gegen die Projektionen behaupten.

Livebilder und viel Botanik: Angelika Richter, Sophie Rois und auf der Leinwand Marie Rosa Tietjen © Thomas Aurin

Livebilder und viel Botanik: Angelika Richter, Sophie Rois und auf der Leinwand Marie Rosa Tietjen © Thomas Aurin

"Ich hasse Kamerastücke", nölt Spohie Rois, und: "Nicht diese Videokacke, oder?" – aber mit diesem Problem wird sie schon fertig. Es ist – wie der Titel des Abends nahelegt – nicht ihr einziges.Wie so oft bei Pollesch steht auch dieses Mal allerhand Grundsätzliches in Frage, etwa: Wer spielt hier eigentlich wen (oder was)? Klare Rollenzuschreibungen gibt es natürlich nicht, Figuren sind sowieso schon längst verloren, und selbst der Nachhall alter intakter Bühnengeschichten erweist sich als flüchtig wie ein (Sommernachts-)Traum: ein bisschen Käthchen von Heilbronn hier, ein wenig Shakespeare und Tschechow da, aber die geballten Zitatschleifen umkreisen doch nur ein Kerndilemma: die Verzweiflung über das Ende aller Gewissheiten.

Fünf Frauen

Und so spielen sie mit sichtbar großem Spaß gegen die Angst vorm Niedergang an. "Du spürst, dass es abwärts geht mit Dir geht, Du altes Zirkuspferd", kreischt Sachiko Hara etwa einmal Richtung Sophie Rois. Was soll auch aus Gauklern (wie Rois im Harlekinkostüm) werden, wenn selbst Illusionen zu nichts mehr taugen.

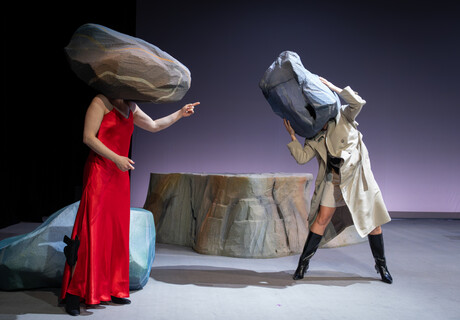

Fünf Frauen in besonderen, anspielungsreichen Kostümen in "Probleme Probleme Probleme" © Thomas Aurin

Fünf Frauen in besonderen, anspielungsreichen Kostümen in "Probleme Probleme Probleme" © Thomas Aurin

Auch die Flucht in die Naturwissenschaft hilft da nicht, wie die Inszenierung unter quasi-experimentellem Rückgriff auf die Quantenphysik zeigt. Schließlich ist auch dort die schöne, einfache Logik des Zusammenhangs von Ursache und Wirkung verschütt gegangen. Und zurück bleiben wieder nur "Probleme Probleme Probleme".

Die überführt Pollesch schnell wieder in den Lebensbereich, in dem er sich wohl am besten auskennt: ins Theater. "Gibt es diese Schauspielerin auch, wenn man sie nicht ansieht", fragt die souverän daueramüsierte Bettina Stucky lässig erkenntnistheoretisch interessiert, und später werden alle fünf Frauen auf der Bühne das Publikum fixieren und konstatieren: "Der Blick auf einen verändert alles."

Blicke Blicke Blicke

Und tatsächlich kann jeder Zuschauer an diesem Abend wunderbar in seinem eigenen Kopf verfolgen, wie die persönliche Bedeutungsmaschinerie mit den Darstellerinnen immer wieder ganz subjektiv macht, was sie will.

Allein die detailsicheren Kostüme von Tabea Braun bieten einiges an wechselndem Assoziationsmaterial aus dem theater- und filmhistorischen Fundus – vom grün-braunen Jägeroutfit samt Feder am Hut (Wilhelm Tell?) über ein Schneewittchenkleid bis hin zur Ritterrüstung (Graf Wetter vom Strahl?).

Da entsteht zwischendurch vielleicht mal ein Anschein von Sinn, der sich natürlich aber nicht fixieren lässt, weder mit der Kamera noch auf der Bühne noch in der Liebe, dem Sehnsuchtshorizont vieler Polleschproduktionen. Schließlich wissen wir doch alle, dass "Dein Blick, der mich überhaupt erst möglich gemacht hat", sich genauso schnell wieder von einem abwenden kann, wie Kate Winslet Leonardo Di Caprio im Film "Titanic" im Eiswasser zurückgelassen hat. Von Hollywood zur Photonentheorie ist es bei Pollesch nicht weit.

Große Leichtigkeit

Wie er diese Bögen schlägt, das ist schon lange nicht mehr neu, aber es ist immer noch beeindruckend, aufregend und lustig. "Probleme Probleme Probleme" ist ein Pollesch-Abend mehr geworden, an dem ein spielwütiges Ensemble mit großer Leichtigkeit die offenen Fragen unseres Menschseins umkreist. Ob Shakespeare heute wohl Kameras verwenden und die Quantenphysik auseinandernehmen würde?

Probleme Probleme Probleme

von René Pollesch

Regie: René Pollesch, Bühne: Barbara Steiner, Kostüme: Tabea Braun, Licht: Susanne Ressin, Kamera: Hannes Francke, Video: Ute Schall, Dramaturgie: Sybille Meier.

Mit: Sachiko Hara, Angelika Richter, Sophie Rois, Bettina Stucky, Marie Rosa Tietjen.

Premiere am 6. April 2019

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten, keine Pause

www.schauspielhaus.de

"Im sogenannten 'Doppelspaltexperiment', mehr als 100 Jahre alt, lässt sich beweisen, dass Photonen entweder Teilchen und Wellen sind – je nachdem, ob und wie sie beobachtet werden. René Pollesch hat dieses Experiment für die Bühne übersetzt und in Überlebensgröße reproduziert", schreibt Anton Rainer in der Süddeutschen Zeitung (8.4.2019). Statt eines winzigen Doppelspalts stehen da zwei große Holztore, statt einer Lichtkanone werfe ein Beamer Videoprojektionen auf eine riesige Photonenwand. "Alles leuchtet und blinkt wie auf dem Jahrmarkt. Und die kleinen Teilchen werden von fünf Schauspielerinnen repräsentiert." Spielen sie jetzt das Käthchen von Heilbronn? Oder doch Shakespeare? "Aber nicht diese Videokacke, oder?" Pollesch bedient sich großzügig aus literarischen Vorlagen, zitiert sich auch gerne selbst. Fazit: "Es ist ein kluger, selbstreferenzieller Abend, in seinen Details nicht fassbar, aber im Umgang mit der eigenen Erkenntnis völlig transparent: Jedes Gegenteil einer großen Wahrheit ist selbst wieder eine große Wahrheit, und nichts ist sicher, außer der ewige Niedergang."

René Pollesch, Erfinder des elaborierten Diskurs-Theaters, ist ein furchtloser Forscher, der durch alle intellektuellen Felder rast und sie so sinnvoll wie sinnlich theatralisch aufbereitet, schreibt Irene Bazinger in der FAZ (8.4.2019). Aus der Frage, wie zwei Aufführungen parallel im gleichen Raum bewältigbar seien, entstehen "kuriose Dialoge und komische Gefechte, welche die Quantenmechanik und das Doppelspalt-Experiment genauso wie Paradigmen der Theaterkunst und ästhetische Entwicklungen thematisieren." Trotz des Titels sei das "höchst amüsant und überaus gewitzt".

"Pollesch entdeckt im Theateralltag Phänomene, die er mit der allgemeinen Entfremdung in der neoliberalen Gesellschaft kurzschließt. In 'Probleme Probleme Probleme' allerdings findet dieser Kurzschluss nicht mehr statt", schreibt Falk Schreiber im Hamburger Abendblatt (8.4.2019. Der gerade mal eine gute Stunde dauernde Abend bleibe bis zum Schluss im Theater. So kenne man gar nicht, dass Polleschs Schauspielerinnen nicht nur Thesenträgerinnen sind, sondern tatsächliche Figuren mit Leben. "Das ist lustig, die gesellschaftspolitische Schärfe früherer Pollesch-Arbeiten erreicht es allerdings nicht." Es ist auch selbstkritisch, witzig, virtuos, "aber es dreht sich im Kreis".

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Medienschau Giesche Marginalisierte Positionen

-

Leser*innenkritik Ellbogen, Maxim Gorki Theater Berlin

-

Orden für Jelinek Ode an El Friede

-

Wasserschäden durch Brandschutz Rechnung

-

Medienschau Dt-Defizit Mitarbeiterrücken

-

ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

Rois und Stucky wie immer großartig.

Zumindest nix für den unbedarften Theatergänger.

Also wird gescheitert, 75 kurze Minuten lang. Rois deklamiert, Tietjen kontert mit aufreizender Nüchternheit, Stucky verbreitet aufgeregten Optimismus, Richter nervöse Unsicherheit, Hara lächelt, grinst und grimassiert die Repräsentation ein für allemal aus dem Haus. Der Blick, so sagen sie einmal, das Publikum anstarrend, verändere alles. Und um den geht es im Theater – und bei Pollesch sowieso. Darum, wohin dieser Blick geht, wer ihn steuert und was er erwartet. Und damit auch: Was er (er)schafft. Welche Realitätsversion, welches Verhältnis von an- und Anwesenheit. Wiederholt wird Tschechow zitiert, der den Kern des Theaters in der „richtigen Präsentation eines Problems“ verortete. Probleme gibt es hier zuhauf, die richtige Präsentation entzieht sich. Und liegt doch womöglich in der Suche nach ihr und in deren Scheitern. René Polleschs Theater war vielleicht noch nie so selbstreflektiv wie hier – und es ist immer selbstreflektiv – so nach am sich abarbeiten an sich selbst, seiner Aufgabe, seinem Wesen. Das sie Suche ist, mäandern, assoziativ, sich in Sackgassen, gedanklichen, diskursiven, spielerischen, theatralen, verlierend. Da braucht es vielleicht eine Doppelvorstellung, gleichzeitig, am gleichen Ort, konfrontativ, denn eine solche ist Polleschs Theater der Paradoxien ohnehin immer. Probleme Probleme Probleme? Ja, klar, auch das. Spiel Spiel Spiel? Theater Theater Theater? Auf jeden Fall!

Komplette Rezension: https://stagescreen.wordpress.com/2019/06/17/10067/