Serotonin - Deutsches Schauspielhaus Hamburg

Die letzten Zuckungen des Patriarchats

von Stefan Forth

Hamburg, 6. September 2019. Jetzt ist die Zeit der (mittel-)alten weißen heterosexuellen Männer endgültig vorbei! Die Wahlerfolge von Boris Johnson, Donald Trump, Viktor Orbán und den Konsorten von der AfD – alles nur ein letztes großes Aufbäumen einer überkommenen, vom Aussterben bedrohten, archaischen Spezies. Wer's immer noch nicht so recht glauben mag, für den macht Regisseur Falk Richter die Botschaft jetzt noch einmal überdeutlich. In seiner Hamburger Uraufführung von Michel Houellebecqs Roman "Serotonin", die keinen Raum für Zweifel und Zwischentöne lässt.

Jammerlappen im Bademantel

Zugegeben: Draußen vor der Tür des Deutschen Schauspielhauses sitzen sie vor Beginn der Premiere noch in Scharen, die feisten, grölenden, angetrunkenen Lostboys in ihren DFB-Trikots. Zu diesem Zeitpunkt können diese mannhaften Mustermänner aber noch nicht ahnen, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft ihr Länderspiel gegen die Niederlande im Volksparkstadion krachend verlieren wird. So werden in Hamburg an einem Abend in etwa zur gleichen Zeit an zwei völlig unterschiedlichen Orten haufenweise chauvinistische Selbstgewissheiten zerlegt. Das Überraschende dabei ist, dass der Fussball für mehr Kontroversen sorgen dürfte als das Theater.

Im Deutschen Schauspielhaus ist nämlich von Vornherein alles klar: Da stehen vier einigermaßen würdelos gealterte Jungs in schwarzen Bademänteln und lamentieren auf einer vorsätzlich beengten Bühne vor weißen Stellwänden abwechselnd (und manchmal auch gleichzeitig) über ihr erfolgreich verkorkstes Leben. Inhaltlich handelt es sich um die biographische Beichte des 46 Jahre alten französischen Agrarwissenschaftlers Florent-Claude Labrouste, wie sie der französische Schriftsteller Michel Houellebecq für seinen jüngsten Abgesang auf die europäische (Post-)Moderne erdacht hat.

Die vier Frustrierten: Carlo Ljubek, Jan-Peter Kampwirth, Samuel Weiss, Tilman Strauß © Arno Declair

Die vier Frustrierten: Carlo Ljubek, Jan-Peter Kampwirth, Samuel Weiss, Tilman Strauß © Arno Declair

Um das depressive, übersexualisierte, vereinsamte, möglicherweise liebesunfähige (und gleichzeitig liebessehnsüchtige) Ego dieser technokratisch degenerierten Hauptfigur kreisen Romanvorlage wie Inszenierung. Wo der dauerprovokante Houellebecq allerdings die Grenze zwischen Sympathie und Ironie fließen lässt, wo die Nähe zu populistischen Positionen teils gefährlich zu werden droht, erkennt Falk Richter auf der Bühne augenscheinlich nur noch armselige Absurdität. Und so gerät sein Theaterabend zu einem statischen, erwartbaren, stellenweise wohlfeilen Statement. Vor allem im ersten Teil.

Power of Love?

Eine knappe Stunde lang hält der Regisseur seine vier männlichen Darsteller gut damit beschäftigt, in wechselnden Rollen zentrale Handlungslinien des Romans solide nachzuerzählen. Unterstützt werden sie von Videoprojektionen, die allerdings allzu häufig in erster Linie der braven Bebilderung dienen. (Menschen, die nur ungern davon hören, wie eine asiatische Muschi von einem Hund penetriert wird, sei allerdings von diesem Teil der Inszenierung ebenso abgeraten wie vom entsprechenden Kapitel des Romans und von weiten Bereichen des Internets.) Jan-Peter Kampwirth stellt dabei einmal mehr sein ausgeprägtes komödiantisches Talent unter Beweis, etwa wenn es darum geht, eine globale Kampagne für Käse aus der Normandie zu entwickeln ("I have a dream: Isabelle Huppert wird Käsebotschafterin in India."), oder wenn er in blonder Perücke als versoffene Ex-Freundin Flaurents über die Bühne torkelt. Lachen im Angesicht der Verzweiflung, genau auf den wunden Punkt. Überzeugend auch die Idee, nach einem kurzen musikalischen Kitschexkurs Richtung "Last Christmas" vier Houellebecq-Widergänger in unverkennbar markanten Gesichtsmasken damit zu konfrontieren, dass die "unangefochtene Normexistenz" des weißen heterosexuellen Mannes vorbei sei, dass also auch der Autor der ganzen Geschichte nicht mehr für sich beanspruchen kann, das Maß der Dinge zu sein. Was für ein Potenzverlust!

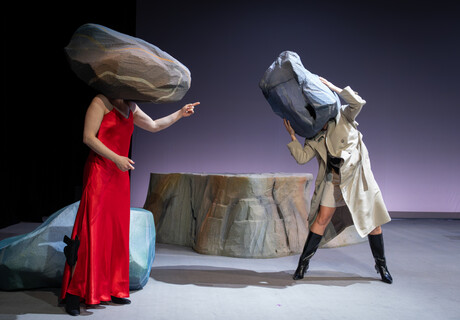

Die Frauen sind da und rappen: Sandra Gerling, Josefine Israel © Arno Declair

Die Frauen sind da und rappen: Sandra Gerling, Josefine Israel © Arno Declair

Berührend wird der Abend aber erst, wenn die beiden Frauen im Ensemble die Bühne übernehmen: "Jetzt sind die Fotzen wieder da", rappen die grandios ironische Sandra Gerling und ihre stimmgewaltige Mitstreiterin Josefine Israel kraftvoll Richtung Publikum, ähnlich lässig abgefuckt wie das Hip Hop-Duo SXTN, das sie da zitieren, und zum ersten Mal weist die Inszenierung über ihre Romanvorlage hinaus. Und für einige Szenen läuft dann die große Poptheatermaschinerie an, die Falk Richter an sich so virtuos beherrscht: Da wird ganz leicht und handstreichartig die sehnsuchtsvolle Erinnerung des männlichen Mittelpunkts Florent-Claude an seine große und vermeintlich reine Liebe zu der angehenden Tierärztin Camille ins Reich eines (mal eben herbeigerollten) neon-rosafarbenen Puppenhauses verbannt, in dem der dort eingeschlossenen Frau nur ein kleines Fenster zur Außenwelt bleibt. Da dekonstruiert Josefine Israel mit großer gesanglicher Brüchigkeit ganz nebenbei Jennifer Rushs Schmachtsong "Power of Love". Da murmeln - zum Ende dieser Paarbeziehung hin – die Männer nur noch: "Mit einem Mal war ich wieder allein. So allein wie nie zuvor."

Zum Schluss sind sie nur noch Primaten

Von da an kann es in unserer komplexen Welt natürlich erst recht nur noch bergab gehen, und die Bühne von Katrin Hoffmann öffnet sich an dieser Stelle, wie um den verlorenen Flaurent-Claude in die große, weite Leere seines Daseins zu entlassen – wobei er erstmal auf dem ländlichen Schloss seines Studienfreundes Aymerick landet, von dem in Hamburg neben einer Steinmauer und einer stilisierten Dachkonstruktion vor allem noch eine armselige Ritterrüstung vor erntereifen Ähren übrig ist. Und eine ansehnliche Waffensammlung.

Den französischen Bauern geht es schlecht im Zeitalter der Globalisierung, Pornos können die frustrierten Groß- und Kleingrundbesitzer nicht dauerhaft befrieden, und so kommt es zu einem revolutionären Marsch auf die Autobahnen. Wo Houellebecq die Proteste der sogenannten Gelbwestenbewegung geradezu prophetisch vorhergesehen zu haben scheint, geizt Falk Richter auf der Bühne nicht mit Feuerprojektionen, künstlichem Nebel und Politikervideos. Und trotzdem kommt die Inszenierung nicht auf Augenhöhe mit den realen gesamteuropäischen Eskalationsstufen der Gegenwart.

Tilman Strauß als Primat unter Verfetteten © Arno Declair

Tilman Strauß als Primat unter Verfetteten © Arno Declair

In einem Interview mit dem Hamburger Abendblatt vor der Premiere hat der Regisseur hinterlassen, er reibe sich an dem Material Houellebecqs. Davon ist auf der Bühne wenig zu spüren. Zu eindeutig ist die Diagnose, dass die Verhaltensmuster der Hauptfigur ihren Platz in prähistorischen Zeiten haben. Nicht umsonst steckt Richter seine vier männlichen Schauspieler zum Ende hin in Ganzkörperfelle und lässt sie primatengleich umherwandern. So plakativ überzeugend das im ersten Moment ist, so kurz greift dieses Bild letztlich. Die Welt im Jahr 2019 ist jedenfalls aufregender. Im Guten wie im Schlechten.

Serotonin

von Michel Houellebecq, in einer Fassung von Falk Richter

Regie: Falk Richter, Bühne: Katrin Hoffmann, Kostüme: Teresa Vergho, Licht: Annette ter Meulen, Video: Sébastien Dupouey, Musik: Matthias Grübel, Choreografie: Johanna Lemke, Dramaturgie: Daniel Richter, Ralf Fiedler.

Mit: Sandra Gerling, Josefine Israel, Jan-Peter Kampwirth, Carlo Ljubek, Tilman Strauß, Samuel Weiss.

Dauer: 2 Stunden 30 Minuten, eine Pause

www.schauspielhaus.de

"Richter hat einen klaren Zugriff auf den Stoff, er konzentriert sich auf einige Schlüsselszenen des Romans – im Fokus der einsame, garstige, nach Liebe suchende Mann", berichtet Katja Weise im NDR Kulturradio (7.9.2019). "Am Ende gab es viel Applaus für die Schauspieler und den Regisseur, der sich der Vorlage mit Witz und Respekt widmet und dabei auch die große Geste nicht scheut."

Banal und "leider überhaupt nicht abendfüllend" findet Michael Laages in der Sendung "Kultur heute" beim Deutschlandfunk (7.9. 2019) bereits die Romanvorlage von Michel Houellebecq. Auch Falk Richters Inszenierung gelingt es aus seiner Sicht nicht, die monomane "labernde" Struktur des Textes wirklich aufzubrechen und szenisch zu gestalten.

"Streckenweise scheint es, als stolpere der Regisseur dem Autor in die intellektuelle Falle," schreibt Stefan Grund auf Welt.de (8.9.2019). Was im Buch halbwegs raffiniert funktioniere, wird auf der Bühne aus Sicht dieses Kritikers "plakativ plump". Die Fallhöhe dabei sei beträchtlich.

"Warum muss man überhaupt in einer Gegenwart, wo die westlichen Lebensgewohnheiten den Planeten zerstören, Positionen die Große Bühne des Schauspielhauses öffnen, deren zentrale Weisheit lautet, 'dass die Gesellschaft eine Maschine zur Zerstörung der Liebe' sei?", wundert sich Till Briegleb in der Süddeutschen Zeitung (9.9.2019) über die ungebrochene Faszination der Theater für "Houellebecqs Feier des notgeilen weißen Mannes, die als Demontage nur getarnt ist." Regisseur Falk Richter könne dessen Zynismus zwar "mit Ironie in seiner Penetranz mildern", liefere aber keine Argumente mehr, "auf die Houellebecq-Lobby zu hören."

Obwohl von Falk Richter meist in die hohe Schule der Deklamation gezwungen, "ist das grandiose sechsköpfige Ensemble mit schrankenloser Hingabe am Werk", schreibt Irene Bazinger in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (11.9.2019). Richter findet "im Zeitalter der sämtliche Bühnen dominierenden Romanadaptionen zu einer kunstvoll ausgestalteten Form von Werktreue, mit der ihm eine intelligente, leichthändig-plastische Inszenierung gelingt." Weder distanziert er sich von Labrouste mit seiner toxischen Männlichkeit, noch entschuldigt er ihn als Opfer der Zeitläufe. So richtig zu fassen bekomme der Regisseur den Roman zwar nicht, "trotzdem ist der knapp dreistündige Abend durch die literarische Wucht der Vorlage und die ästhetische Stringenz, mit der er sie illustriert, fesselnd, eindringlich und schön."

Es wirke, "als werde Houellebecqs Text nicht nur gesprochen, sondern als werde seinem zaghaften Romanhelden von überlegenen Gestalten über den Mund gefahren", schreibt Peter Kümmel in der Zeit (12.9.2019). "Hinter der Aggression der Spieler verbirgt sich die des Regisseurs: Florent-Claude wird als der Inbegriff des falschen Lebens vorgeführt." "Serotonin" sei "ein bunter Abend über die völlige Verzweiflung eines Mannes, mit dem man nichts gemein haben möchte – am Ende nicht einmal die Pillen, die er schluckt".

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Leser*innenkritik Ellbogen, Maxim Gorki Theater Berlin

-

Orden für Jelinek Ode an El Friede

-

Wasserschäden durch Brandschutz Rechnung

-

Medienschau Dt-Defizit Mitarbeiterrücken

-

ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

-

TheatreIST-Festival Türkei Toller Bericht

Die Sympathien des Regisseurs Falk Richter sind klar verteilt: Eine gefühlte Stunde lang zappelt das arme Würstchen in vierfacher Ausführung (Jan-Peter Kampwirth, Carlo Ljubek, Tilman Strauß, Samuel Weiss) vor sich hin und wird in all seiner Erbärmlichkeit im Bademantel vorgeführt.

In ermüdender Ausführlichkeit arbeiten sie sich – mal in verteilten Rollen, mal in von Christine Groß einstudiertem Chor – durch die larmoyante Suada dieses depressiven, gehässigen, alten Mannes. Die übelsten Zoten und Abwertungen von Frauen und Homosexuellen, ohne die Houllebecq nicht auszukommen scheint, erspart uns Falk Richter zum Glück. Im Hintergrund flimmert ein assoziatives Bildergewitter aus Schnipseln von Marine Le Pen, Spermien, Nouvelle Vague-inspirierten Großaufnahmen, die aus einem Truffaut-Film spielen könnten. Bilder, die nicht weiter stören, aber auch nur mehr oder minder gut zu den Monologen auf der Bühne passen.

Endlich kommen Josefine Israel und Sandra Gerling, die das zähe Lamento des vierfachen Houllebecq-Alter Egos Florent-Claude von den Logen aus ironisch belächeln, auf die Bühne und legen ihren Rap aufs Parkett. Dankbaren Szenen-Applaus für die Energie, die sie in den Abend pumpen.

Es ist ein Rätsel, warum sich so viele Theater zu Beginn dieser Spielzeit so leidenschaftlich auf Houellebecq stürzen. Am Ende dieser meist sehr langen Auseinandersetzung mit den narzisstisch um sich selbst kreisenden Romanvorlagen steht jeweils nur die Erkenntnis, was für ein jämmerliches, armseliges Würstchen die Hauptfigur ist.

Der Vorteil der Hamburger „Serotonin“-Uraufführung, die zwei Tage vor der „Ausweitung der Kampfzone“-Adaption des Deutschen Theaters Premiere hatte, war allerdings, dass sie bei weitem nicht so fahrig und unentschlossen war wie die Berliner Inszenierung, die sich zu sehr verzettelte.

Überzeugen konnte aber auch die Hamburger Houellebecq-Inszenierung nicht. Es wurde überdeutlich, wie weit Falk Richter von dem französischen Autor entfernt ist und wie wenig er mit ihm anfangen konnte. Deshalb beschränkt sich die mit 2,5 Stunden deutlich zu lange Inszenierung darauf, die Hauptfigur in all ihrer Erbärmlichkeit zu karikieren und auf sie einzudreschen.

Komplette Kritik: https://daskulturblog.com/2019/09/22/serotonin-falk-richter-schauspielhaus-hamburg-kritik/