La forza del destino - Deutsche Oper Berlin

Indigniert Euch!

von Janis El-Bira

Berlin, 8. September 2019. Es gibt ja selten Anlass, grundsätzlich zu werden – diesmal aber schon. Der Auslöser hierfür ereignete sich exakt zwischen dem dritten und vierten Akt eines bis dahin mäßig aufregenden Frank-Castorf-Debüts an der Deutschen Oper Berlin, das aller Voraussicht nach zugleich sein Abschied von derselben gewesen sein dürfte. Denn kurz bevor der Plot von Giuseppe Verdis "La forza del destino" zur letzten seiner stets abstrusen Wendungen ansetzen sollte, hatte ein großer Teil des Premierenpublikums die Nase offenkundig gestrichen voll. "Musik, bitte!", rüpelte es aus einer der hinteren Reihen. Das sorgte für einen wahnwitzigen Dammbruch, der in die umfangreichen Annalen der Berliner Opernskandale eingehen dürfte: Minutenlang schien der alte Kasten an der Bismarckstraße am Rande einer Saalschlacht. Sänger wurden auf offener Bühne beschimpft und der Vorstellungsabbruch gefordert. Erwachsene Menschen brüllten einander potenziell Justiziables entgegen, und ein einzelner Rufer forderte direkt den Rücktritt des Intendanten Dietmar Schwarz. Staunend erlebte man die Verlagerung der Internet-Trollerei ins anonymisierende Dunkel eines Opernhauses.

Skandal mit Silbertablett und Schleifchen

Was war passiert? Beschämenderweise nicht viel. Der Tänzer Ronni Maciel, der Castorfs Inszenierung als Wiedergänger eines von spanischen Kolonialisten gemordeten Indios ihr Gepräge gibt, hatte mit einer Spanienflagge die Bühne umrundet und dabei ein paar Zeilen aus Heiner Müllers "Der Auftrag" gesprochen. Bekanntlich gibt es keinen Castorf ohne "Auftrag" und kein Theaterpublikum ohne Querulanten. Wem galt also dieser kollektive, fast beispiellose Entrüstungsorkan, der anschließend einsetzte? Etwa der bloßen Tatsache, dass hier zwischen der Musik ein Fremdtext gesprochen und damit das stramm gezurrte Korsett der Partitur gesprengt wurde? Oder war es eher die zum Buh-Schrei geronnene Verdrängung der europäischen Kolonialschuld, die Castorf mit Müllers Engel der Verzweiflung unter die Haut der Verdi-Oper gespritzt hatte, und die sich spätestens seit dem epochalen Volksbühnen-"Faust" als Spur durch seine Arbeiten zieht? Die Antworten werfen so oder so nicht das beste Licht auf die Institution Oper und einige der Menschen, die sie anzieht.

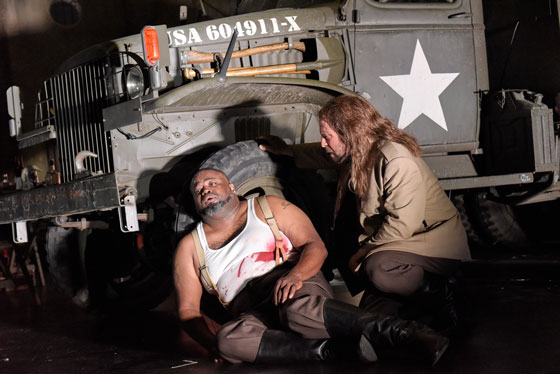

Der Held, angeschlagen: Russell Thomas als Don Alvaro, Markus Brück als Carlo © Deutsche Oper / Thomas Aurin

Der Held, angeschlagen: Russell Thomas als Don Alvaro, Markus Brück als Carlo © Deutsche Oper / Thomas Aurin

Dem Regisseur wurde so jedenfalls mit Silbertablett und Schleifchen ein Skandal serviert, den er sich so richtig gar nicht verdient hatte. Castorf tut sich – entgegen jüngster Beteuerungen, von Verdis sündenfrohem Italo-Katholizismus fasziniert zu sein – merklich schwer mit diesem schief zwischen Nummernoper und Musikdrama in der Schwebe hängenden Stück. Das dramaturgisch berüchtigt lauffaule Libretto um die tragische Liebe zwischen der Spanierin Leonora (Maria José Siri) und dem zur Hälfte peruanisch-indigenen Adligen Don Alvaro (Russell Thomas) erweitert er deshalb um die bewährte postkoloniale Dimension – die ihren fernen Widerhall hier in Curzio Malapartes Roman "Die Haut" finden soll. So wie die Spanier die Pest nach Südamerika brachten, so schleuste der Einmarsch amerikanischer Truppen kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges eine Krankheit nach Italien ein, die, so Malaparte, nicht am Fleisch, wohl aber an der Seele nagte – den Morbus Kapitalismus: Der Preis für die Befreiung aus der endlosen Produktion von Leichen ist die unumschränkte Herrschaft des Marktes.

Seltsam schluffiges Bebilderungstheater

Castorf spielt diese Engführung auf Aleksandar Denićs Drehbühne aus Gefechtsstand, Klosterfassade und Lazarett vor allem in der zweiten Hälfte durch. Wo Leonoras Bruder Carlo (Markus Brück) die "Entehrung" seiner Familie noch mit alteuropäischem Blutzoll zu begleichen sucht, da leuchten spät am Abend im Video schon die Glitzertürme New Yorks als Verheißung einer neuen Zeit, in der eine andere Währung als die Ehre den Menschen versklaven wird. Dumm nur, dass Castorf sich bei so viel Konzept auch noch mit Verdi herumschlagen muss. Doch der allen Wahrscheinlichkeiten trotzende Plot von "La forza del destino" verlangt oft ausgerechnet Opern-Normaltemperatur von der Regie, damit seine von B- und C-Figuren zugestellten Szenen zu leben beginnen. Normal ist aber nicht Frank Castorfs Sache, und wenn er es versucht – wie beim überlangen Aufnahmeritual Leonoras im Kloster oder in der schrecklichen Rataplan-Musik des dritten Aktes – sind die Ergebnisse als seltsam schluffiges Bebilderungstheater schwer mitanzuschauen.

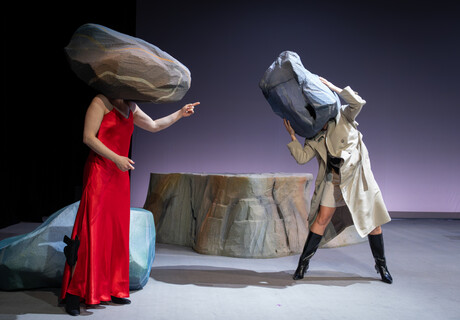

Sieben gegen's Beben: Szene mit u.a. Stephen Bronk, Ronni Maciel © Deutsche Oper / Thomas Aurin

Sieben gegen's Beben: Szene mit u.a. Stephen Bronk, Ronni Maciel © Deutsche Oper / Thomas Aurin

Und so ereignet sich Verdi, den das Publikum im Tumult lautstark einfordert, an diesem Abend vor allem im Musikalischen. Dirigent Jordi Bernàcer setzt mit dem stark disponierten Orchester auf blechbewehrten Phondruck und dunkel-bronzenes Pathos bei gemächlichem Grundtempo; der Sänger-Cast ist bis in die Seitenpartien solide besetzt. Hervor ragt, gesanglich wie darstellerisch, der noble Tenor Russell Thomas, dessen weit vorne sitzende, wenig forcierte Stimme wie aus silbrigen Tränen gebaut scheint. Kaum eine davon wird man an der Deutschen Oper dem nun weiterziehenden Frank Castorf hinterherweinen. Den Buh-Sturm beim Schlussapplaus quittiert er dennoch mit fliegenden Küsschen – und der schon aus Bayreuth bekannten Hand am Ohr.

La forza del destino

Oper von Giuseppe Verdi

Libretto von Francesco Maria Piave und Antonio Ghislanzoni nach dem Drama "Don Alvaro o la Fuerza del sino" von Angel de Saavedra, Duque de Rivas

Musikalische Leitung: Jordi Bernàcer, Inszenierung: Frank Castorf, Bühne: Aleksandar Denić, Kostüme: Adriana Braga Peretzki, Licht: Lothar Baumgarte, Video-Design und Live-Kamera: Andreas Deinert, Kathrin Krottenthaler, Maryvonne Riedelsheimer, Chöre: Jeremy Bines, Dramaturgie: Jörg Königsdorf.

Mit: Stephen Bronk, Maria José Siri, Markus Brück, Russell Thomas, Agunda Kulaeva, Marko Mimica, Misha Kiria, Amber Fasquelle, Padraic Rowan, Michael Kim, Timothy Newton, Ronni Maciel.

Orchester der Deutschen Oper Berlin

Chor und Extra-Chor der Deutschen Oper Berlin

Premiere: 8. September 2019

Dauer: 3 Stunden 45 Minuten, eine Pause

www.deutscheoperberlin.de

Dass Castorf das Szenario im Zweiten Weltkrieg verorte, bringt nur oberflächlich historische Aktualisierung, schreibt Wolfgang Schreiber in der Süddeutschen Zeitung (11.9.2019). "Videodesign und Livekamera definieren die Aufführung", obsessiv gesetzte Videobilder dominieren. Castorfs Verehrung der Sänger führe dazu, "dass er einerseits, von der virtuosen Wimmelbühne fasziniert, auf eine schlüssige Personenregie verzichten zu können glaubt". Fazit: "Es ehrt Castorf, dass er dem politisch-philosophischen Aspekt dieser Oper mit Ingrimm dienen will, (...) Verdis Musik interessiert Castorf aber leider wenig (...) Auf die Berliner Buhchöre und Ovationen reagiert Frank Castorf wie schon auch beim Bayreuther 'Ring': Beides nimmt er freudig spöttelnd entgegen."

Die Inszenierung schwelge in Blut, Rotz und Tränen, so schon die Titelunterzeile zu Gerald Felbers Kritik in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (11.9.2019). Das bringe ihm die besten Bilder, "schau da, so schlimm kann der Mensch mit seinesgleichen umgehen", sage der Abend. Nur sei das nicht Verdis Stoff, "der selbst das finale Duell zwischen Alvaro und Carlo hinter der Szene stattfinden lässt". "So rettete auch die Musik nicht allzu viel für diesen Abend selbstreferentieller intellektueller Onanie, deren große Ambitionen wieder einmal nur bis zum häuslichen Bettvorleger und zum Beschwören eigener Bedeutsamkeit reichten."

Die Unruhe im Publikum setze zu einem Zeitpunkt ein, "da die Inszenierung − nicht zuletzt durch die Textcollagen − eigentlich an Fahrt aufnimmt", schreibt Clemens Haustein in der Berliner Zeitung (9.9.2019). Zuvor herrsche bemerkenswerte Langeweile. Castorf versuche mit Videoprojektionen der unauflösbaren Gebundenheit einer Oper zu entkommen. "Die Musik läuft weiter und erzählt allerdings von völlig anderen Dingen als jenen, die auf der Leinwand so prominent zu sehen sind." Viele Szenen seien "pittoresk anzuschauen, eine Aussage zu Kriegen in aktueller Form braucht man nicht abzuleiten".

"La forza del destino" sei eine Oper, Castorf aber höre gar nicht zu, formuliert es Niklaus Hablützel in der taz (9.9.2019). "Sein Theater war nie ein Theater des Ausdrucks, ob nun sprachlich oder musikalisch, sondern der Haltung." Dank der digitalen Medien verstünden wir heute besser, warum es funktioniert: "Es ist eine Filterblase, in der alle immer einer Meinung sind. Von außen betrachtet allerdings verbreitet dieser völlige Mangel an Neugier und Interesse an der Welt im Echoraum des Einverständnisses bleierne Langeweile."

"So von allem Regiehandwerk verlassen, ohne jedes Interesse an den in Bewegung gesetzten Massen bekommt man so etwas heute eigentlich nicht mehr zu sehen", berichtet Ulrich Amling im Tagesspiegel (9.9.2019). Castorfs Klinge bleibe stumpf. "Er fährt auf, was seine Bühnenarbeiten des letzten Jahrzehnts geprägt hat, reißt mit wenig Elan noch mal das ganz große Panorama auf von Faschismus, Kolonialismus, Rassismus, gescheiterten Revolutionen und einem Elend in der kapitalistischen Moderne, das an den Leibern klebt wie Pech." Mit der konkreten Oper gehe das jedoch kaum eine Verbindung ein.

Ärgerlich seien die vielen Videoeinspielungen, so Jürgen Liebing auf Deutschlandfunk Kultur (8.9.2019), der sich gelangweilt habe. Zum Teil seien die Videos sinnvoll, weil sie etwas aus der Inszenierung verdeutlichten. "Zum Teil lenken sie total ab, sie zeigen irgendetwas." Es falle schwer sich auf die Handlung zu konzentrieren. Es handele sich um eine "sehr verkopfte Inszenierung". Dadurch trete die Spielfreude in den Hintergrund.

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Medienschau Giesche Marginalisierte Positionen

-

Leser*innenkritik Ellbogen, Maxim Gorki Theater Berlin

-

Orden für Jelinek Ode an El Friede

-

Wasserschäden durch Brandschutz Rechnung

-

Medienschau Dt-Defizit Mitarbeiterrücken

-

ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

Die fürchterlich provinzielle Reaktion des Publikums ist schade, denn ausser der Kostümzumutung für Frau Siri im 4. Akt, gab es kein Anlass zur Aufregung.

die Ausschnitte dürften aus Malapartes einzigem Film "Der verbotene Christus" ("Il Cristo proibito") stammen.

Herzliche Grüße

Janis El-Bira

Und gleich von einem Skandal zu sprechen, wenn ein paar Charlottenburger Abonnenten unsachlich pöbeln...Dieser Teil des Publikum hat sich doch selbst vorgeführt. Statt auf die Texte zu hören, in denen von Rassismus, Kolonialismus, Krieg die Rede ist - ganz genau wie bei Verdi - schreit es dagegen an. Ein Armutszeugnis für diese Operngänger.

Das war in der letzten Forza-Premiere am 2.10.1982 in der Neuenfels-Inszenierung noch anders. Da war die Empörung nach dem Rataplan-Chor keineswegs inszeniert. Ich war damals persönlich involviert. Ich war damals noch jung und ein Idiot.

Mit meinen Händen teile ich den Rausch aus,

die Betäubung, das Vergessen, Lust und Qual der Leiber.

Meine Rede ist das Schweigen, mein Gesang der Schrei.

Im Schatten meiner Flügel wohnt der Schrecken.

Meine Hoffnung ist der letzte Atem.

Meine Hoffnung ist die erste Schlacht.

Ich bin das Messer mit dem der Tote seinen Sarg aufsprengt.

Ich bin der sein wird.

Mein Flug ist der Aufstand, mein Himmel der Abgrund von morgen."

Warum gerade dieser Text?

Ich erinnere mich, daß im Zuge des 10-jährigen Geburtstags der Plattform darüber gesprochen wurde, auch interessante Kinder- und Jugendtheater-Produktionen mehr zu besprechen, was aus meiner Sicht nicht passiert (wobei 3 Mrd Schwestern, aber das war ja in der St. Volksbühne und ebenfalls Oper...). Ab jetzt also mehr Oper, oder müssen wir warten, bis Castorf eine Jugendproduktion macht? Just curious.

(Liebe*r Dabeigewesen, Musiktheaterproduktionen stark beachteter Regisseurinnen und Regisseure sind eine der Nebengrößen unseres Berichtspektrums. Das heißt: Wir können sie ähnlich wie Kinder- und Jugendtheater- oder auch Boulevardtheaterarbeiten unregelmäßig und fraglos sehr lückenhaft, aber eben doch immer wieder einbeziehen. Letzte Woche gab’s Musiktheaterbesprechungen zu Abenden von Frank Castorf, Karin Beier und Kornél Mundruczó. Das war eine echte Häufung. Oft sind wir monatelang nicht in der Oper. Tendenziell schauen wir in diese Felder abseits des Abendspielplans Sprechtheater (der das Kerngeschäft der Nachtkritik ausmacht), wenn sich Anschlussstellen zu unserer regelmäßigen Berichterstattung ergeben: Forced Entertainment, Sibylle Berg, Roland Schimmelpfennig, Robert Lehniger – solche Aufschläge im Kinder- und Jugendtheater haben wir besprochen und kämpfen natürlich auch künftig darum, dass die es in den eng bemessenen Monatsplan schaffen. Und ja, ich denke Frank Castorfs Ausflug ins Jugend- oder Kindertheater würden wir nach Möglichkeit besetzen, wie auch den von Karin Beier oder Kornél Mundruczó. Mit besten Grüßen, Christian Rakow / Redaktion)

1. Der eigentliche Skandal ist das Publikum, dass sich so respektlos und schlecht erzogen gegenüber den Menschen auf der Bühne verhielt. Es fanden ja geradezu öffentliche Konversationen im Publikum statt: "reaktionäre Mistbrühe!" darauf ein anderer "gehen Sie doch nach Syrien und retten Sie Flüchtlinge!" usw. man fühlte sich wie auf einer AfD Veranstaltung! Menschen bei einer Premiere in der deutschen Oper, die ja nun schon "älter" sind und trotz ihrer Lebenserfahrung so wenig Respekt und Anstand besitzen und sich auch noch im Recht fühlen eine Veranstaltung der Art zu unterbrechen geben mir zu denken. Ein Kollege sagte, dass in seiner langjährigen Tätigkeit am Kinder- und Jugendtheater, die pubertärsten Schulklassen aus Berliner Randbezirken sich nicht einmal so aufgeführt hätten! Das trifft es ziemlich gut!

2. Aufgrund, dass es ein brasilianischer Tänzer und zwei amerikanische Sänger(?!) waren, die vom Schauspiel - sagen wir mal vorsichtig - nicht viel verstehen, diese Szenen/Monolog spielen mussten und es dementsprechend schlecht war, fragte ich mich warum Castorf seine Leute dieser Situation aussetzt. Er weiß doch, dass es nicht gut gespielt und mit einem grauenvollen falschen Pathos vorgetragen wird. Da hört man nicht zu, da nimmt man nichts mit! Warum bringt er nicht seine sonstigen Schauspieler mit in so eine Inszenierung?

3. Ich habe Lars Eidinger und andere Berliner Kulturschaffende im Publikum gesichtet. Eine Größe wie Lars Eidinger hätte während des "Tumults" aufstehen und mit seiner trainierten Bühnenstimme um Respekt für die Kollegen auf der Bühne bitten können. Von dort kam aber auch nix.

Ansonsten war es musikalisch toll! Die Ausstattung und (vorallem) das Licht waren eine Katastrophe. Die Inszenierung an sich war einfach nervig und langatmig. Sie lässt einen kalt.

Zu 3. Warum wollen Sie Lars Eidinger oder anderen anwesenden Schauspielern und Kulturschaffenden die Verantwortung übertragen, die Sie selber nicht übernehmen wollen? Sie hätten auch selbst aufstehen können und sagen können, dass Sie das respektlose Verhalten gegenüber den Künstlern auf der Bühne stört. Sie hätten einer sein können, der den Unterschied macht.

Castorf hat in La forza mit einer Dauer von 3 1/3 Stunden einige „Szenen“ eingebaut und fertig war die Regie. Finden Sie nun gelungen, dass die Sänger weitgehend hilfloses Rampensingen liefern müssen, der Chor als Höhepunkt zum Rataplan „schunkelt“, aber die Geschichte (ja die gibt es auch) zwischen Vater, Tochter, Sohn, Geliebter nicht erzählt wird und die „Aktion“ durch das Bühnenbild wandernde Statisten erzeugt wird? Finden Sie es in Ordnung, dass alle über die eingefügten Szenen sprechen und wenige von den Sängerinnen oder Sängern, die auch deshalb so heissen, weil sie nicht nur schauspielern, sondern auch singen und der Regisseur aber keinen blassen Schimmer davon hat, und deshalb sie einfach tun lässt? Politisches Ausdrucksvermögen in Interviews und inszenatorische Intelligenz, die zum Beispiel Götz Friedrich in den 80er Jahren an der Bayerischen Staatsoper oder Christof Loy in Amsterdam (und London), nicht zuletzt Tobias Kratzer in Frankfurt gerade mit diem Stück zeigten und die sie mit und nicht neben den Sängern umgesetzt haben, sind zwei paar Schuhe.