Don't be evil. - Volksbühne Berlin

Brecht an der Leine

von Michael Wolf

Berlin, 2. Oktober 2019. Ihre eigenen Video-Bilder überragen die Schauspielerin Julia Schubert. Zornig deutet sie auf die digitalen Zwillinge. "Ich kann nicht groß spielen, wenn ich schon groß bin. Wenn ich auf der Leinwand nah bin, wie soll ich dann den Leuten im Saal nah sein?" Rechts, links und hinter ihr dräuen die flachen Ebenbilder. Eingekeilt in ihre eigene Live-Aufnahme hat sie keine Chance. "Ich bin ein Opfer in HD." Trefflich, wie Schubert hier den performativen Widerstand gegen das digitale Bild persifliert.

"Don't be evil." sagte einst Google

Theater fürchtet stets ersetzt zu werden. Schon Kino und Fernsehen haben sein Selbstbewusstsein arg beschädigt. Die Bühnenkunst verteidigt ihre Existenz traditionell in Abgrenzung zu technischen Medien – als letzte Bastion der Leiblichkeit. Ganze Kohorten von Theaterwissenschaftlern beschworen schon die Präsenz der Spieler, ihren Schweiß, ihre vor Anstrengung zuckenden Glieder. Niemals ließen sich diese Körper in ein Bild sperren, ganz sicher nicht in ein digitales. Was für eine defensive Argumentation! Nichts Positives hat das Schauspiel demnach im Ensemble medialer Ästhetik zu bieten, es kann nur auf einem vermeintlichen Erbrecht beharren.

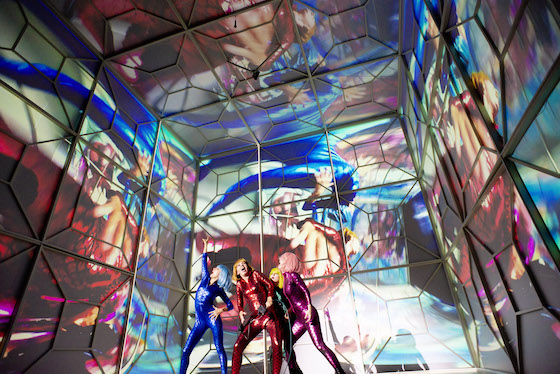

Körper mit Avatar statt Körper gegen Avatar: Susanne Bredehöft, Vanessa Loibl, Julia Schubert,

Körper mit Avatar statt Körper gegen Avatar: Susanne Bredehöft, Vanessa Loibl, Julia Schubert,

Sylvana Seddig © Julian Röder

Regisseur Kay Voges wollte von derlei denkfaulem Geschwätz nie etwas wissen. Der Markenkern seiner Kunst beruht im Gegenteil darauf, sich stets des technischen Status Quo der Zeit gewiss zu sein, in der seine Arbeiten entstehen. Über die Ergebnisse lässt sich streiten, zweifellos aber hat der scheidende Intendant des Dortmunder Schauspiels der verbreiteten Skepsis eine erfreuliche Technik-Begeisterung entgegensetzt, eine Begeisterung über jeden neuen Gedanken, den Vernetzung und digitale Revolution auslösen.

Bis zu diesem Abend an der Berliner Volksbühne. Denn nun, was mag geschehen sein?, straft er sich selbst Lügen. Seine nach dem einstigen Google-Slogan "Don't be evil." benannte Inszenierung könnte auch den Namen des Romans von Jarett Kobek tragen: "I hate the internet". Die Aufführung ist ein Abgesang auf die digitale Gesellschaft, ein Gruselkabinett seiner Schattenseiten: Hass, Narzissmus und Chaos regieren.

Das Internet, wie es Hoffnungen entfacht

Dabei fängt alles so hoffnungsvoll an. Uwe Schmieder schwärmt als Bert Brecht vom revolutionären Potenzial des Rundfunks. "Ein ungeheures Kanalsystem! Das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen." Schmieder nimmt dann auch sogleich Kontakt auf, steigt über die Lehnen ins Publikum hinein. Tatsächlich hielt Brecht 1932 eine Rede, in der er zwar vom Radio sprach, aber das Internet bereits in der Theorie erfand. Wie er, hatten auch die späteren tatsächlichen Netz-Pioniere hohe Erwartungen. Das Ensemble rezitiert per Video die "Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace" von John Perry Barlow aus dem Jahr 1996. "Wir erschaffen eine Welt, die alle betreten können ohne Bevorzugung oder Vorurteil bezüglich Rasse, Wohlstand, militärischer Macht und Herkunft." Rasant geschnitten ist dieser Clip, die Kostüme den 70er Jahren entrissen, das Bild hastet umher, bläht sich auf. Die Hoffnung auf eine schöne neue Welt? War nur ein LSD-Trip naiver Hippies.

"Don't be evil."-Ensemble in Echokammern © Julian Röder

"Don't be evil."-Ensemble in Echokammern © Julian Röder

Die Realität sieht anders aus. YouTube-Stars labern, Hetzer hetzen, Verbindlichkeit – ein Versprechen des Netzes – findet nur in der Verbündung gegen Schwächere statt. Voges' Internet ist ein durch und durch schlechter Ort, aber da wir hier im Theater ausnahmsweise mal nicht "drin" sind, lädt er uns ein, über die Misere zu lachen. Sein Ensemble genießt den Shitstorm, sonnt sich so voller Wonne in technophoben Untergangsfantasien, als freute es sich schon auf das Gastspiel beim Arbeitskreis Digitales der Grauen Panther.

Das Internet, wie es den Menschen beherrscht

Höhnisch zitiert Sylvana Seddig gegen Ende Richard Brautigans Gedicht "all watched over by machines of loving grace", und führt Brecht dazu – inzwischen nackt, aller Hoffnungen entblößt – an einer Hundeleine über die Bühne. Die Botschaft ist klar: Online sein, heißt heute an der Leine zu sein; wir sind alle digitale Sklaven. Höchste Zeit, den Stecker zu ziehen! Selbiges wäre auch die passende Antwort auf diese Inszenierung. Und zwar nicht wegen des enervierenden Kulturpessimismus und der Weigerung neben allem Negativen auch ein paar Perspektiven zu erkennen. Sondern weil Voges selbst, hoch über den Verhältnissen thronend, offenbar keine Veranlassung sieht, sich an den Titel des Abends zu halten. "Don't be evil." – Why not?, entgegnet er.

In einer Episode verfolgen wir Stacy und Chad. Die zwei sind ausgerissen, verschanzen sich mit Waffen in einem Haus, feuern auf die Polizeiwagen vor der Tür – bejubelt von den Zuschauern ihres Live-Streams. Am Ende verabschieden sie sich von ihrem Publikum und erschießen sich. Auf der Bühne sind die Szenen Lachnummern, ironische Volten über dumme Teenager, die Realität nicht von Videospielen unterscheiden können. Tatsächlich waren es die letzten Stunden zweier russischer Kinder. Der Fall ist echt, den kurzen Leben von Ekaterina Vlasova und Denis Muraviev entnommen. Die beiden brachten sich am 15. November 2016 kurz nach Ende ihrer Übertragung um. Und da stellt sich die Frage: Gelten denn gar keine Grenzen mehr?

Mag sein, dass Voges nur den Beweis führen will. Dafür, dass unsere Geschichte jederzeit aus dem Zusammenhang gerissen werden kann, wenn wir beim Ringen um ein populäres Bild unserer selbst die Macht verlieren, nicht nur über das Bild, sondern auch über unsere Existenz, sogar über deren Ende hinaus. Das mag alles sein, weniger schäbig wird es dadurch nicht.

Don't be evil.

von Kay Voges & Ensemble

Regie: Kay Voges, Bühne: Michael Sieberock-Serafimowitsch, Kostüme: Mona Ulrich, Director of Photography: Voxi Bärenklau, Videokunst und -design: Robi Voigt, Filmmontage und Live-Schnitt: Andrea Schumacher, Kamera: Jan Isaak Voges, Musik: Paul Wallfisch, Live Sound Design: Jonathan Bruns, Wrestlingchoreografie: Hussen Chaer, Dramaturgie: Ulf Frötzschner, Matthias Seier.

Mit: Andreas Beck, Manolo Bertling, Susanne Bredehöft, Vanessa Loibl, Uwe Schmieder, Julia Schubert, Sylvana Seddig, Werner Strenger.

Premiere am 2. Oktober 2019

Dauer: 2 Stunden 15 Minuten, keine Pause

www.volksbuehne.berlin

"Kay Voges schwemmt die Berliner Volksbühne mit seinen Bilderfluten", schreibt Peter Laudenbach in der Süddeutschen Zeitung (4.10.2019). Das Titel-gebende Firmenmotto von gestern und die Brecht'sche Radiotheorie von vorgestern "stammen an diesem entschlossen retrofuturistischen Abend" aus versunkenen Epochen der Medienevolution. Dass das Theater mit seinen kleinen Menschlein oft nicht ankomme gegen die Effektfreude der riesigen Filmbildteppiche sei noch das kleinere Problem dieses Abends. "Das größere Problem ist, dass der Kraft der Bilder eine gewisse Hilflosigkeit beim Versuch, die Phänomene analytisch zu durchdringen, gegenübersteht."

"Zwar fehlt einem dabei an mancher Stelle die Tiefe – bahnbrechende neue Gedanken zur Übermüdungs- und Überforderungsgesellschaft werden an diesem Abend nicht kundgetan –, man verlässt die Volksbühne aber trotz des dystopischen Bilderwahns mit einer optimistischen Erkenntnis", findet Sascha Ehlert in der taz (4.10.2019). Es gebe kaum einen Moment, in dem nicht mehrere Dinge gleichzeitig passieren. "Aber man hat Spaß dabei, weil das alles so gut gefilmt und geschnitten ist. Zumindest dann, wenn man an unserer vernetzten Realität manchmal auch Gefallen findet." Fazit: "Ein Abend, der denkwürdig opulent aufzeigt, wie man das videografische Erbe dieses Hauses gleichermaßen würdigen und zeitgemäß übertrumpfen kann."

"Voges' Arbeiten zielen seit Jahren darauf, das analoge Medium Theater mit den digitalen Möglichkeiten zu verlinken. Was noch immer Live-Kamera- und Videoeinsatz bedeute", so Patrick Wildermann im Tagesspiegel (4.10.2019). "Die Mittel, wirklich virtuelle Welten auf der Bühne zu erschaffen, sind halt doch noch nicht ausgereift", und der Abend navigiere sprunghaft zwischen dem Live-Suizid eines Teenie-Pärchens und Bertolt Brechts "Radiotheorie".

Ulrich Seidler schreibt in der Berliner Zeitung (online 3.10.2019, 13:14 Uhr) die "didaktische Sendung" des "Zukunftsapostels" Voges weise diesmal "eher zurück in Richtung echte Welt". "Missbrauch und Unkontrollierbarkeit des Netzes" spielten eine wesentliche Rolle, die "mit ihm verbundenen Utopien" törnten ab. Allerdings sei nicht klar geworden ob hergezeigte "bemüht ausgeflippte Selbstverwirklichungskonsumfreuden nicht vielleicht doch als basisdemokratische Erweckungsfantasie gemeint waren". Das Theater – "das ja im echten Spiel und im gegenwärtigen Mit- und Gegeneinander eine Alternative zu der entkoppelten Meme- und Geisterkommunikation des virtuellen Raums zu bieten hätte" − gebe sich "von vornherein" geschlagen, es imitiere und illustriere "die Mittel des Internets", führe die ihrem "wimmelnden Stillstand eingeschriebene Ödheit" mit "Unerbittlichkeit" vor.

Voges widme sich in "Don't be evil" wieder seinem Lieblingsthema: der digitalen Welt. "Allerdings scheint den Internetfetischisten plötzlich der Online-Ekel erfasst zu haben: Das Stück ist eine bitterböse Abrechnung mit der Welt der Timelines", so André Mumot in Deutschlandfunk Kultur (2.10.2019). Der Abend möchte das labyrinthische Nebeneinander der Timelines abbilden und "setzt sein Ensemble in zahllosen Videoclips ebenso wie in der Bühnenwirklichkeit in ein Online-Bienenwaben-Setting". Überraschend nur: Beim Internetfetischisten Voges scheint der Online-Ekel eingesetzt zu haben. "Entstanden ist hier nämlich vor allem eine unversöhnlich satirische Abrechnung mit den um Aufmerksamkeit buhlenden Menschen, die sich auf Instagram und Facebook nach Likes und Beachtung sehnen." Keine Traurigkeiten, keine Einsamkeiten werden ausgehalten, "stattdessen schaut der Vorreiter des Digitaltheaters in dieser Produktion nur mit mitleidlosem Spott und Häme, ja mit Abscheu in die Timelines seiner Protagonistinnen und Protagonisten."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.