Hasta la Westler, Baby! - Deutsches Theater Berlin

Bin ich froh, dass ich kein Ostler bin

von Melanie Huber

Berlin, 24. Januar 2020. Auch 30 Jahre nach dem Mauerfall geht ein Riss durch Deutschland. Er ist dick und blau und schlängelt sich in der auf einen weißen Vorhang projizierten Karte mit dem Titel "Das ostelbische Deutschland im achtzehnten Jahrhundert" von Hamburg über Magdeburg und Dresden nach Prag. "Man hätte die Elbe nie überqueren sollen!", ruft Peter René Lüdicke in der Rolle des festvortragenden, britischen Historikers James Hawes. 2017 sorgte der mal kurzzeitig für mediale Furore, weil er in seinem Buch "The Shortest History of Germany" den Max Weberschen Begriff von Ostelbien wieder aufleben ließ und den geografischen Raum östlich der Elbe pauschal verantwortlich machte für Krieg, Vertreibung, Teilung – und die AfD. "Letztlich muss man sagen, alles Schlechte in der deutschen Geschichte kommt aus dem Osten", resümiert Lüdicke dann auch.

Einseitige, absurd-überspitzte Schuldzuweisungen im Gewand historischer Fakten: Das ist ganz nach dem Geschmack von Tom Kühnel und Jürgen Kuttner. Das eingespielte Regie-Team hat es sich auch dieses Mal nicht nehmen lassen und in den Kammerspielen des Deutschen Theaters Berlin eine deutsch-deutsche Revue auf die Beine gestellt. Nach Feminista, Baby! (2017) und Capitalista, Baby! (2011) heißt es nun: "Hasta la Westler, Baby!" Der Titel wird dann auch wörtlich genommen.

Komm, hol das Lasso raus

Doch zunächst einmal geht es vor den Eisernen Vorhang zur politischen Psychotherapie-Sitzung von Ost und West. Im schwarz-schlichten Dress der Berliner Intelligenzija gekleidet, versuchen sich Maren Eggert (West) und Peter Lüdicke (Ost) an einer ersten, trocken-klischeebesetzten Annäherung. Während der eine von Machthaber-Verlust spricht und der Vorstellung, man könne im perfekten Westen "auf dem Fußboden Bouletten essen", ist die andere traurig ob des jahrzehntelangen ungelebten Lebens der Ostler und der Frage, was das Gespaltensein für Deutschland bedeute. "Vielleicht", denkt Lüdicke laut, "ist der Ostler die unbewusste Schattenseite der Westbürger."

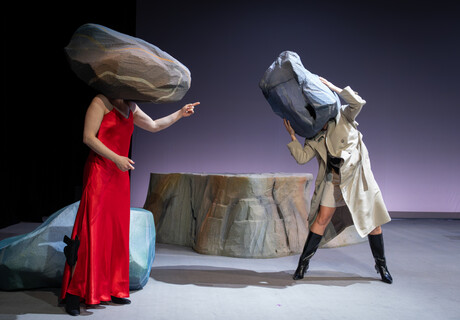

Cowboys und Indianer: Katrin Klein, Maren Eggert, Božidar Kocevski, Peter René Lüdicke © Arno Declair

Cowboys und Indianer: Katrin Klein, Maren Eggert, Božidar Kocevski, Peter René Lüdicke © Arno Declair

Die Haltungen der distanziert-dominanten Westlerin und des sich per se minderwertig fühlenden Ostlers übertragen Kühnel und Kuttner in der Folge auf ein einfaches, natürlich aus der Unterhaltungskultur der amerikanischen Besatzer entlehntes Bild: Sie lassen ihre Darsteller Cowboy und Indianer spielen – und zwar auf der von schwingenden Projektions-Vorhängen bestimmten Drehbühne von Jo Schramm. Da werden dem primitiven Ost-Indianerstamm im Marketing-Seminar nach Selfmademan-Manier die Ähs und Ms ausgetrieben. Oder es wird beim Hütchenspiel West von Ost ausgetrickst.

Assimiliert euch!

Die Basis der nach Wahrheit buddelnden Farce ist damit auch blitzschnell gelegt: Die Ostdeutschen sind ein von den Westdeutschen kolonisiertes Volk, und die einzige Strategie, dem zu entkommen, ist die totale Assimilation. Das zeigt sich auch in den Kostümen von Daniela Selig. Zum Ende hin verliert nicht nur Oberhäuptling Kuttner seinen Kopfschmuck, auch die Ost-Darsteller legen nach und nach die textilen Insignien ihrer Herkunft ab.

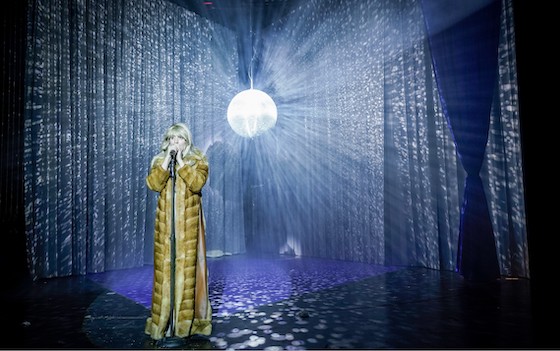

Entertainment inklusive: Maren Eggert © Arno Declair

Entertainment inklusive: Maren Eggert © Arno Declair

Gerahmt wird das Setting durch viel grandios umgesetzte Schlager-Pop-Musik von der hinter Plexiglas sitzenden Ein-Mann-Band Matthias Trippner und den singenden Cowboys und Indianern, das Publikum freut sich. Mediales Highlight des Abends ist Funny van Dannens "Bundesadler", nicht zuletzt, weil Božidar Kocevski sich – neben seinen Tanz- und Kletterkünsten – gekonnt zum Vogel macht. Überhaupt ist der volle Kammerspiele-Saal allzu gerne begeistert von diesem Stück, das natürlich nicht ohne Kuttners Videoschnipsel-Entertainment-Künste auskommen möchte. Bei Honeckers letzter Rede von 1992, während der Kuttner nackt und klebrig beschmiert in einen Glaskasten steigt und sich federn lässt ("Jeder macht sich vor der Geschichte so lächerlich, wie er will und kann"), sind dann aber wohl manche so irritiert ergriffen, dass sie zustimmend klatschen, als Kuttner zitiert: "Die DDR war ein Experiment, das gescheitert ist." Nebenbei sticheln Kühnel und Kuttner ein bisschen gen (aktuelle) Volksbühne. So lassen sie Lüdicke Westernhagen persiflierend ("Bin ich froh, dass ich kein Ostler bin") von Bert Zander live filmen in einer Weise, wie sie dort gerade auch in Kay Voges' "Don’t be evil." zu sehen ist (und Voges hat auch Cowboys: Cyber-Cowboys).

Kuttners Notwehrtheater

In den Klamauk hinein platzen die Tagebücher von Michael Eberth, aus denen Kühnel und Kuttner vorlesen und nachspielen lassen, mit offenem Blick auf die Hinterbühne und vorbei laufende Bühnenarbeiter. 2015 veröffentlicht, gibt der ehemalige (West-)Chefdramaturg des Deutschen Theaters persönlichen Einblick in seine Enttäuschung und Verletztheit über die ersten Nachwende-Jahre an dem Ostberliner Theater unter der Intendanz von Thomas Langhoff. Die Schwere der Annäherung, das Scheitern daran, an einem eigentlich Diskurs fördernden Ort wie dem Theater, zeigt auf einmal ernsthaft, dass einiges im Argen liegt. Die Kritikerin, selbst Jahrgang 1988 und aus dem äußersten Südwesten Deutschlands, hätte sich hier eine differenziertere Auseinandersetzung gewünscht. So wirkten die Tagebuchauszüge in der kunterbunt-überdrehten Tex Avery Show stellenweise wie die trotzigen Ausrufe eines beleidigten Kindes, das nicht bekommt, was es möchte. Oder ist das die Aussage des Abends? In Kuttners "Notwehrtheater", wie er es selbst nonchalant beschreibt – als Astronaut verkleidet, mit deutscher Flagge auf einem neuen Planeten landend.

Hasta la Westler, Baby!

von Tom Kühnel und Jürgen Kuttner

unter Verwendung von Michael Eberth: Einheit. Berliner Tagebücher 1991-1996

Regie: Tom Kühnel und Jürgen Kuttner, Bühne: Jo Schramm, Kostüme: Daniela Selig, Live-Musik: Matthias Trippner, Live-Video: Bert Zander, Licht: Kristina Jedelsky, Dramaturgie: Claus Caesar.

Mit: Maren Eggert, Katrin Klein, Božidar Kocevski, Peter René Lüdicke.

Premiere am 24. Januar 2020

Dauer: 2 Stunden, keine Pause

www.deutschestheater.de

"Das Kreativteam Jürgen Kuttner und Tom Kühnel kleckst zusammen, was die große Einheitsfeier stört. Aber die war eigentlich schon im November, sie kommen ganz schön spät", schreibt Rüdiger Schaper im Tagesspiegel (26.1.2020). Heraus komme "eine Show, die niemand braucht, die aber auch keinem wehtut und für ein paar schöne Lacher sorgt an einem Haus von sonst so großer Ernsthaftigkeit und Bedeutungssuche".

Als "Notwehrtheater" gegen "die akut ausgebrochene Gefühligkeit zwischen Ost und West" verstehe sich dieser Abend, so Doris Meierhenrich in der Berliner Zeitung (27.1.2020). Aber abgesehen von einigen "Highlights" gerate er zu einer "im Rückwärtsgang steckenbleibenden Show, in der die freundlichen Ostler wieder mal die Indianer spielen, denen der Cowboy aus dem Westen das Verkaufssprech einhämmert". Was "gar nicht" funktioniere sei: "die sporadische Einflechtung der DT-eigenen Wendegeschichte selbst".

Der Abend sei "der Versuch, sich einen Reim zu machen auf die deutsch-deutsche Transformationszeit", berichtet Felix Müller in der Berliner Morgenpost (26.1.2020). Auch im Blick auf das schwierige Zusammenwachsen am Deutschen Theater zeige der Abend das "Scheitern daran, aus der Fremdheit des jeweils anderen etwas Neues, Verbindendes entstehen zu lassen: Dieses Scheitern bildet den Abgrund hinter dieser Inszenierung, die Matthias Trippner musikalisch hinreißend begleitet. Es ist ein Abgrund, in den wir noch heute blicken."

Mithilfe des Schlagers vermesse das Duo Kühnel&Kuttner einmal mehr die deutsche Seele, schreibt Tom Wohlfarth in der taz (4.2.2020). Dieses "Deutsche Theater mit Musik" sei ein "mehrdimensionales Kolonisierungsdrama, in dem der Osten allerdings nicht nur als Opfer erscheint, sondern in Gestalt Preußens selbst als Kolonisator von Ost wie West". Ausgetragen werde dieser tausendjährige Konflikt am Ende durch einen fulminanten Playback-Schlagerslam zwischen Bonn und (Ost-)Berlin. "Das alles ist anregend unterhaltsam, und doch gab es von Kühnel und Kuttner schon klamaukig Runderes sowie dramatisch Tiefschichtigeres als diese mit einem Parforceritt durch die deutsch-deutschen Poparchive aufgepimpte Theatergeschichte".

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 15. April 2024 Würzburger: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: Das LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage laufen 2024 erstmals dezentral

- 12. April 2024 Neuauflage der Demokratie-Initiative "Die Vielen"

- 12. April 2024 Schauspieler Eckart Dux gestorben

- 12. April 2024 Karlsruhe: Graf-Hauber wird Kaufmännischer Intendant

neueste kommentare >

-

Leser*innenkritik Anne-Marie die Schönheit, Berlin

-

Erpresso Macchiato, Basel Geklont statt gekonnt

-

Erpresso Macchiato, Basel Unverständlich

-

Leserkritik La Cage aux Folles, Berlin

-

Medienschau Arbeitsstelle Brecht Ein Witz?

-

Landesbühnentage Kleinmut

-

Kolumne Wolf Autorenvereinigungen

-

Erpresso Macchiato, Basel Transparent und freundlich

-

Leserkritik Cabaret, SHL Flensburg

-

Penthesilea, Berlin Almut Zilcher!

Bei aller Vielfalt der Revue kristallisierten sich doch zwei zentrale Stränge heraus: Erstens die harsche Kritik am Ausverkauf des Ostens, die schon die Text-Collage „Erinnerungen an einen Staat“ von Corinna Harfouch und Alexander Scheer vor wenigen Wochen nebenan auf der großen Bühne des Deutschen Theaters prägte. Schon als Vorspann laufen faktenreiche Anklage-Texte auf den Displays über der Bühne, die an Beispielen wie der Verlagsbranche aufzeigen, an welchen Stellen ostdeutsche Kombinate und Betriebe unter Wert an westliche Glücksritter verscherbelt wurden.

Zweitens referiert das Ensemble ausführlich aus den „Einheit. Berliner Tagebüchern 1991-1996“, der mit Intendant Thomas Langhoff nach dem Mauerfall als Chefdramaturg von den Münchner Kammerspielen ans Deutsche Theater Berlin wechselte. Mit viel Witz, häufig polemisch, oft aber auch stark resignierenden Untertönen berichtet er von seinen Auseinandersetzungen mit den etablierten Strukturen und zum Teil alten Seilschaften am DT, die ihn als Neuankömmling aus dem Westen sehr kritisch beäugten, vom Werben um das gutsituierte Bildungsbürgertum in West-Berlin, der klassischen Schaubühnen-Klientel, um das Wegbröckeln des ostdeutschen Publikums in den 90er Jahren zu kompensieren, und von der Abgrenzung vom Duo Frank Castorf/Matthias Lilienthal, das damals an der Volksbühne durchstartete. Wie tief die Gräben am DT damals waren, wurde im November 2016 bei der Buchvorstellung, bei der unversöhnliche Rededuelle eskalierten und für eine sehr unangenehme Stimmung im Saal des DT sorgten.

Der Abend hüpft vergnügt von Thema zu Thema, springt von nachdenklichen Momenten zu lustvoll-alberner Schlager-Parodie und wieder zurück. Zwangsläufig leidet darunter der Tiefgang, die Konturen verschwimmen, vieles bleibt beliebig. Dank der Spielfreude des gut aufgelegten Ensembles gibt es aber auch immer wieder schöne Momente.

Komplette Kritik: https://daskulturblog.com/2020/01/25/hasta-la-westler-baby-deutsches-theater-berlin-kritik/

Komplette Rezension: https://stagescreen.wordpress.com/2020/01/25/ungelebtes-theater/