Zdeněk Adamec - Salzburger Festspiele

Schaut doch!

von Martin Thomas Pesl

Salzburg, 3. August 2020. Da wollte man sich schon versöhnlich zeigen mit Peter Handke. Der politisch umstrittene Nobeltreisträger legt mit "Zdeněk Adamec" ein neues Stück vor, das zwar kein Wurf ist wie "Immer noch Sturm", aber auch kein monumentaler Unfug wie sein letztes, "Die Unschuldigen, ich und die Unbekannte am Rande der Landstraße", vielmehr eine klein gedachte Gedankenübung mit Thema. Doch dann tritt Handke nach der Uraufführung auf die Bühne des Landestheaters. Statt sich zu verbeugen, zupft und streichelt er seltsam an den Spieler*innen herum oder kneift ihnen neckisch-gönnerhaft in die Ohren. Das Publikum klatscht irritiert weiter.

Man rollt also die Augen und besinnt sich seufzend auf die gebotene Trennung von Werk und Autor. Dank künstlich verlängertem Schlussapplaus wird man nie wissen, wie das Premierenpublikum der Salzburger Festspiele den Abend wirklich fand. Da wie meist bei Handke nichts Eigentliches passiert, vermutlich eher öd. Bei der ersten großen Schauspielneuinszenierung nach dem Lockdown für mehr als 250 Zuschauer*innen wollten diese Spektakuläreres sehen als fein ziselierte Dichtung. Und Regisseurin Friederike Heller gilt zwar als Handke-Expertin, seit sie vor 16 Jahren den "Untertagblues" rhythmisch aufpeppte, hält sich diesmal aber auffallend zurück, zumal mit Pepp.

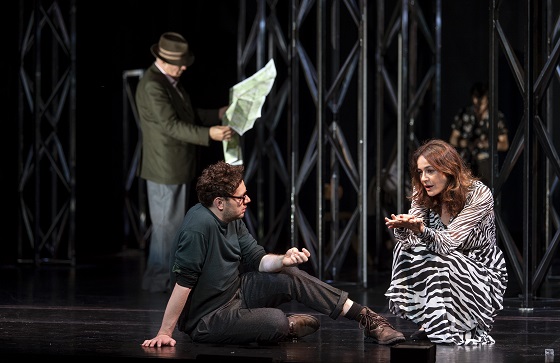

Unter Spitzbögen: Hanns Zischler, Eva Löbau, Nahuel Pérez Biscayart, Christian Friedel, Luisa-Céline Gaffron, André Kaczmarczyk © Ruth Walz

Unter Spitzbögen: Hanns Zischler, Eva Löbau, Nahuel Pérez Biscayart, Christian Friedel, Luisa-Céline Gaffron, André Kaczmarczyk © Ruth Walz

Schon die Bühne spart an Schauwerten: Sabine Kohlstedt hat Metalltraversen aufgestellt und spitzbogenhaft zu Toren verbunden. Einmal schneit es, kurz darauf entleert sich ein Korb Äpfel über die manchmal sich drehende Bühne. Eine Band um Peter Thiessen spielt dessen sanft melancholische Kompositionen und Hits wie "Black Is Black" oder "Hallelujah". Diese Titel kommen im Text vor, und auch dem Ensemble scheint oft nichts einzufallen, als szenisch zu doppeln, was die – nicht einzeln beschriebenen – Personen bei Handke sagen.

Aus Protest gegen nichts Aktuelles

Und was sagen sie? Sie sprechen über dies und jenes, verweisen auf Dinge "draußen" – das erregte "Schaut doch!" übernimmt meist der exzentrische André Kaczmarczyk –, und vergleichen ihre teils akkuraten, teils fantasierten Recherchen über Zdeněk Adamec. Der Steinmetzsohn und Schüler verbrannte sich am Morgen des 6. März 2003 18-jährig in Prag "aus Protest gegen nichts Aktuelles", wie bereits in Handkes 2017 erschienenen Roman "Die Obstdiebin" steht.

Dieser Tod, mit dem Adamec mehrere Tschechen der Historie nachahmte, beschäftigt Handke also schon länger. Indem er eineinhalb Jahrzehnte später ein Stück daraus macht, dupliziert er die Anmutung des "nicht Aktuellen". Dennoch gibt es, vielleicht ungewollt, einen Gegenwartsbezug. "Will man etwas ändern, muss man am Leben bleiben", sagt der Schauspieler Christian Friedel. Und: "Hüte dich vor den Alleinspielern!" In seinem Abschiedsbrief beklagte Adamec geringe Fortschritte in Demokratie und Ökologie. Sein Ziel war jenes der Greta Thunberg, aber er begegnete ihm als Einzelkämpfer – indem er den Kampf aufgab.

Tod im Dämmerschein

Die Massen, die Thunberg hinter sich versammelt, stempeln Adamec’ Tat als tragische Sinnlosigkeit ab. Sich Aspekte seines kurzen Lebens in der Kleinstadt Humpolec auszumalen, ist dadurch nicht weniger reizvoll. Handke tut das mit dem spielerischem Genuss des Dichters, dem jedes neue Werk eh nur als Rahmen für auf der Zunge zergehende Wörter wie "Maulaffenfeilhalten", "Emaileimer" und "Dämmerschein" dient.

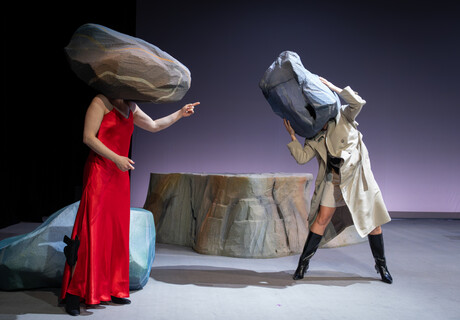

Die Spieler*innen nähern sich: Hanns Zischler, Christian Friedel, Sophie Semin © Ruth Walz

Die Spieler*innen nähern sich: Hanns Zischler, Christian Friedel, Sophie Semin © Ruth Walz

Obwohl sich die sieben Spieler*innen mit letzten Gästen vergleichen, wirken sie eher wie Mitwirkende einer Theaterprobe: Wer sich mehr einbringt, wird mehr Text abkriegen. Wer nichts zu sagen hat, schaut zu. Dialoge sind spärlich vorhanden, und wenn Hanns Zischler oder (Handkes Ehefrau) Sophie Semin ihre langen Passagen frohlockend oder aber auf der (meist vergeblichen) Suche nach Suspense arg langsam vortragen, hat das etwas ungewollt Monotones.

Warten aufs Besondere

Es dauert, bis das Ensemble zusammenfindet, vereinzelt auch mit der Musik. In einer gelungenen späten Szene etwa steigern sich Christian Friedel und die Band in den jungen Zdeněk hinein, wie der seinen lange geheim gehaltenen Lieblingsort erstmals jemandem zeigt und an dessen Desinteresse zerbricht.

Friedel ist aber nicht der Einzige, der glänzt, kein "Alleinspieler": Eva Löbau gibt (auch dem Kostüm nach zu schließen) die junge Dramaturgin, die überzeugt ist, dass mit Theater noch etwas Besonderes zu schaffen sein muss. Jedes Mal, wenn der Text aus ihrem Munde kommt, möchte man das auch wirklich gerne glauben. Ansonsten wartet "Zdeněk Adamec" auf mehr Respektlosigkeit, vielleicht ja demnächst bei Jossi Wieler oder Frank Castorf.

Zdeněk Adamec

Eine Szene

von Peter Handke, Fassung von Friederike Heller und Andrea Vilter

Regie: Friederike Heller, Bühne: Sabine Kohlstedt, Kostüme: Ulrike Gutbrod, Musik: Peter Thiessen, Licht: Olaf Freese, Dramaturgie: Andrea Vilter

Mit: Christian Friedel, Luisa-Céline Gaffron, André Kaczmarczyk, Eva Löbau, Nahuel Pérez Biscayart, Sophie Semin, Hanns Zischler und den Live-Musiker*innen Renu Hossain (RENU), Michael Mühlhaus und Peter Thiessen

Premiere am 2. August 2020

Dauer: ca. 2 Stunden, keine Pause

www.salzburgerfestspiele.at

Kritikenrundschau

Als ein "Spiel vom Fragen ohne wirkliche Antworten, eine mäandernde Mauerschau auf das große Welttheater", beschreibt Manuel Brug Handkes Stück in der Welt (3.8.2020). Doch Friederike Heller wolle spielen, "anstatt sich auf die schöne, musikalisch gegliederte Sprache dieses deutlich als Lesedrama angelegten, sicher auch als Hörspiel eine gute Figur machenden Konstrukts zu konzentrieren". Die Regisseurin suche das Drama, wolle den Figuren Charakter und Distinktion geben, äuge nach Beziehungen und Aktionen, die allerdings nebulös und verblasen blieben, ablenkten oder gar störten. Heller beschwöre Atmosphäre und bekomme doch nur "süßsauren Kitsch".

"Handke spricht mit diesem Stück eine Einladung aus: der Welt der dauerhaft verfügbaren Information tief zu misstrauen", so Gerald Heidegger auf ORF.at. "Wenn etwas als Referenz und Fakt behauptet wird, weil es Experten sagen, 'bis hinauf zur Washington Post', dann mobilisiert Handke die Widerrede." Rollen gebe es ja bei Handkes Vorlagen nicht mehr – und so müsse der Text seine Personen finden. Das sei das poetologische Stilprinzip seiner späten Arbeit. "Heller gelingt das bravourös, ja man meint, dass Handke-Texte erst ihren Sinn dadurch erfahren, von Personen verkörpert zu werden."

Simon Strauß von der FAZ (4.8.2020) bescheinigt dem Text in der stillen Lektüre ein "eindrucksvolles poetisches Ereignis" zu sein. "Auf der Bühne aber, aufgesagt von verschiedenen Stimmen, verliert der Text seine scheue Kraft, wirkt wie hervorgezogen aus seinem Versteck und ins grelle Scheinwerferlicht geworfen." Das Ensemble bahne sich tapfer seinen Weg durch die vielen Assoziationen, Traumsequenzen und Exkurse, erhalte dabei aber keine Unterstützung von der Regie.

Auf eine zündende szenische Idee warte man vergebens. "Vorlage wie Inszenierung fehlt ein überzeugender Spielanlass", findet Christoph Leibold von Deutschlandfunk Kultur (2.8.2020). "Immer wieder bricht sich ehrfürchtige Emphase in Friederike Hellers Inszenierung Bahn. Vermutlich soll damit die Bedeutungsschwere dieses blutarmen Textes behauptet werden. Tatsächlich aber produziert diese Uraufführung nur: gepflegte Langeweile."

"Die Wahrheit, die Handke den hämmernden News in seinem eigenen Newsroom-Chat entgegensetzt, ist eine der Schönheit, der Sprache und der Fantasie, eine des Innehaltens, des Schauens und Gewahrwerdens. Da ist er ganz der alte Waldgänger und Schneeflockenbetrachter mit Feder am Revers oder auf dem Hut. Eine solche dichtet er auch seinem Zdeněk an, den er zu einem versponnenen, versonnenen Seelenbruder macht und fast ein bisschen zu sehr verklärt", schreibt Christine Dössel in der Süddeutschen Zeitung (online: 3.8.2020). Das Ensemble bilde eine konzentrierte Erzähl- und Zuhörgemeinschaft, "so träge, brav und aufmerksam dem jeweils Redenden gegenüber, dass lange nichts in Bewegung kommt".

"Handke benutzt Adamec durchaus für seine Zwecke und vereinnahmt die historische Figur, das hat schon was manchmal auch ein bisschen Eitles", so Andreas Klaeui auf SRF2 (3.8.2020). Heller versuche, ein Maximum an Konkretion herauszuholen. "Es sind aber sehr unterschiedliche Spielerinnen und Spieler, nicht alle sind gleich gut, und es sind auch sehr unterschiedliche Spielweisen zu sehen, die eine hat einen mehr intellektuellen Zugang, der andere einen mehr akrobatischen, das mag die Idee sein, dass verschiedenartige Menschen zusammenkommen und eben mit ihren verschiedenen Vorstellungen über Adamec reden, aber es gelingt nicht, es kommt nicht zu einem gemeinsamen Spiel. Es bleibt eine Aneinanderreihung von Sätzen."

"Gespielt wird zurückhaltend", schreibt Norbert Mayer in der Presse (3.8.2020). "Die stärkste Präsenz haben Kaczmarczyk und Eva Löbau, sie treiben die spärliche Handlung voran. Aber die bleibt ohnehin Nebensache. Was dieses Kollektiv in der Rekonstruktion eines tragischen Schicksals erweckt ist vor allem: Mitgefühl." Und weiter: "Es wird viel geschaut und erzählt und gedichtet in dieser Szene, die Heller gelassen, mit viel Herzblut und etwas Ironie inszeniert hat. Handke und das Ensemble laden ein zur Kontemplation, zur Empathie mit einem Teenager, der verloren ging."

Ulrich Amling vom Berliner Tagesspiegel (6.8.2020) zeigt sich schon von Handkes Text nicht angetan: "Dass sich ihr Autor für die Anbetung seiner poetischen Asche eines verbrennenden jungen Menschen bedienen muss, wirkt abgeschmackt", und zur Regie heißt es: "So wie es Friederike Heller auf die Bühne des Landestheaters gestellt hat, geht es überhaupt nicht. (...) Die Durchdringung des Textes verharrt im Stadium der Erstlektüre und rührt das Toxische darin nicht an. Peter Thiessen, Sänger der Pop-Band Kante, darf ab und zu Musik zum Wohlfühlen anstimmen. Feine Milde aber hat Handke sicher nicht verdient, und das sähe er wohl ausnahmsweise selbst genauso."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Leser*innenkritik Ellbogen, Maxim Gorki Theater Berlin

-

Orden für Jelinek Ode an El Friede

-

Wasserschäden durch Brandschutz Rechnung

-

Medienschau Dt-Defizit Mitarbeiterrücken

-

ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

-

TheatreIST-Festival Türkei Toller Bericht

Zur Inszenierung: Die Fassung nehme ich etwas außen vor. Einerseits fand ich die Szenen, die direkt Bezug auf Zdeněk Adamec nahmen als sehr gut wahr, dem gegenübergestellt, gab es dann aber auch "Lückenfüller", die ich weder inhaltlich, noch dramaturgisch nachvollziehen konnte.

Den Abend habe ich tatsächlich etwas anders erlebt, nämlich als ziemlich dicht und die gesamten zwei Stunden tragend. Heller, ihren Musikern (sehr gute Truppe mit klasse Arrangements) und ihrem Ensemble ist es über weite Strecken gelungen eine Atmosphäre herzustellen, die den Zuhörer in die Geschichte reinzog. Und worum geht es, ums Geschichtenerzählen. Man erlebt ein fast homogenes, toll zusammen agierendes, spielfreudiges, bunt gemischtes Ensemble, bei dem fast jeder gleich gut zur Geltung kommt.

Das die Setzung, die Bühnensituation, nicht ganz klar ist, finde ich nicht schlimm. Soll der Zuschauer doch mal seine Fantasie anspringen lassen und selbst "mitwirken". Für mich war es ein Zusammentreffen von Menschen, die gemeinsam Zdeněk Adamec erinnern. 2003 nahm sich Zdeněk Adamec das Leben. Heute, 2020, könnten das also seine Kinder, Verwandte, Schulkameraden etc. sein.

Ich stimme zu, dass es wohlmöglich bei Festspielen den Wunsch nach "Besonderem" gibt. Die Frage ist nur, was ist etwas "Besonderes"? Muss es denn eine nie dagewesene "unkonventionelle" Dramaturgie und Spielweise sein? Ich finde nicht. Grade hier finde ich es schön, dass man sich aufs Wesen der Darstellenden Kunst konzentriert hat, die Erzählung eines Stoffes.

Vielfach beglückt vm Grundsatz, möglichst nichts vorab zu wissen, besuche ich immer noch das Theater, versuche auch so zu reisen. Und Peter Handke verwöhnt mich bewusst Unwissenden immer aufs Neue: Ich darf staunendes Kind sein, und jedem seiner Stücke wohnt ein Zauber inne.

Dieses Mal, bei „Zdenêk Adamec“, geht es viel um Zauberei. Und wieder diese Sprachvirtuosität, ein Genuss wie so viele Anspielungen. Wer war dieser Zdenêk Adamec? Ein verwirrter, banaler Selbstmörder? Eine Selbstverbrennung „für nichts und wieder nichts“, wie am Anfang des Stückes gefragt wird? Viel zu banal. Wieviel Z. A. steckt in uns? „Gott im Himmel, wie bist Du häßlich!“, ruft eine Protagonistin. Ist Z.A.'s Tod gar ein Synonym für die Gegenwart, ein Ausblick auf die „endgültige Apokalypse“?

Eher auf eine teilweise, mit Covid-19 als Brandbeschleuniger. „Ein partieller Weltuntergang von Zeit zu Zeit kann nicht schaden“, heißt es im Stück. Und Heraklits Realitätswahrnehmung? Knappe zwei Stunden darf man mit Handke nachdenken, träumen, bisweilen auch abgleiten, wird poetisch und politisch stimuliert.

icht nur auf mich wirkt Peter an diesem Abend, der in eine lange Premierenfeier mit unausgesprochenem, aber selbstverständlichem Photo-Aufnahmeverbot mündet, so entspannt wie seit langer, langer Zeit nicht mehr. Gelöst, aufmerksam, ohne die ihn ja auch auszeichnende Schärfe. Fast. Denn ihn schmerzen einzelne, unbedacht geäußerte Worte wie andere Menschen Ohrfeigen.

Heute gilt: Freut Euch der Wiederbelebung des Theaters! Auch bei halber Bestuhlung ein Genuss, weil dafür mit Platz wie Zuhause.

Kein „Game Over“.

Hoffnung einer Jugend, nach der Publikumsbeschimpfung (er kündigte damit die

Grundlagen der bügerlichen Theatersituation auf)- die er sich selbst und

anderen als Erfüllung nicht bringen konnte. Weshalb? weil er den bekannten

Handke-Weg beschritt, und dann, von Ehrungen überhäuft - schlussendlich den Nobelpreis erhielt, um wie die meisten Nobelpreisträger vor ihm - einst vergessen

sein wird. Oder er wird , es wäre möglich - es nicht sein . . .