Touch - Münchner Kammerspiele

Die Ruhe der Eishaie

von Sabine Leucht

München, 8. Oktober 2020. Uff, da ist viel los auf der Bühne, keine Frage. Vor einer Wand, die wie eine Mischung aus Platine und Lochkarte aussieht, gibt es viel zu sehen, zu hören und zu dechiffrieren – viele poppige, futuristische und barocke Bilder, massig Text und etwas Tanz und Gesang. Als solle auf Teufel komm raus das Spektakel her, das einem die herrschende Corona-Lage gerade vermiest. Es ist ja schließlich Spielzeitauftakt an den Münchner Kammerspielen, wo die frischgebackene Intendantin der neuen Heimat mit Lebkuchenherzen kommt, die im Anschluss im Foyer verteilt werden. Eine freundlich-fröhliche, fast rührende Geste an die Stadt, die sich gerade noch von der Oktoberfest-Brache erholt.

Plexiglas an Plexiglas

Zuvor stellte eine sichtlich bewegte Barbara Mundel Regisseur und Autor Falk Richter als "Mitarbeiter für alles" vor. Klar ging es dabei um das große Leitungsteam, zu dem er als Hausregisseur gehört. Aber es passte auch ganz gut zu dem, was Richter im bewährten Verbund mit der Choreografin Anouk van Dijk rund um das virale Thema "Touch" angerührt hat. Es ist ein szenisches Allerlei, ein Kessel Buntes, für das Richter selbst in der Süddeutschen Zeitung einen dritten Regisseur benannt hat: "die Corona-Verordnungen der Stadt".

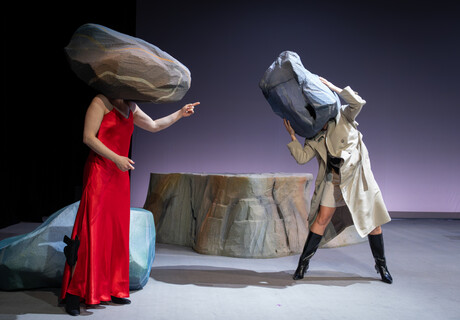

Abstand garantiert: Don't "Touch" © Sigrid Reinichs

Abstand garantiert: Don't "Touch" © Sigrid Reinichs

Viele aktionistische Szenen-, Kostüm- und Kontextwechsel verdanken sich der Kollision dieser Verordnungen mit dem unbedingten Willen, das Theater als Ort der Sinnlichkeit zu behaupten. So hat Bühnenbildnerin Katrin Hoffmann mehrere transparente Häuschen auf die Bühne gestellt, die in sich noch einmal verschiedene Zellen enthalten, in denen, Plexiglas an Plexiglas, getanzt oder mit verflossenen Liebhabern ein paar Zellen weiter telefoniert wird. In den Videos von Chris Kondek begegnen einzelne Schauspieler und Tänzer Gestalten in Schutzanzügen (Kostüme: Andy Besuch). Live wird zwischen quietschbunten Ganzkörpertrikots, gesichtslosen Masken und etlichen anderen Erfindungen geswitcht.

Wo die Corona-Neurosen blühen

In einer Sitcom-Szene bittet die Gastgeberin darum, auf weit auseinanderstehenden lila Puschelhockern Platz zu nehmen, die sie "in dieser sehr besonderen Zeit" nach Konsultation ihrer in der Stille endlich vernehmbaren Bedürfnisse selbst angefertigt hat. Und später, als mit Plastikplanen verhüllte Museumsfiguren zum Leben erwachen, spielt sich Marie Antoinette in den Vordergrund, die nicht nur den unvermeidlichen Satz mit dem Kuchen sagt, sondern noch jede Menge anderer zynischer gesellschaftsspaltender Querschläger verteilt. Und dabei drückt Anne Müller akustisch derart auf die Tube, dass ihr Rock schon eine ordentliche Aerosol-Bannmeile um sie herum errichten muss.

Sollen sie doch Kuchen essen: Anne Müller als Dekadenzsymbol Marie Antoinette © Sigrid Reinichs

Sollen sie doch Kuchen essen: Anne Müller als Dekadenzsymbol Marie Antoinette © Sigrid Reinichs

Corona liefert hier nicht nur die Verhaltensmatrix, sondern auch die Neurosen. In "Touch" erfahren die Richter-Themen Einzelkämpfertum und Disconnected-Sein eine Renaissance und neue Brisanz. Der Text entwirft einen Blick aus der Zukunft zurück auf unsere jüngste Vergangenheit und lässt sozial Deprivierte, Hypersensitive und Shutdown-Hysteriker einzeln an die Rampe treten. Christian Löber fühlt sich als Supernerd von Millionen aufeinander zurasender Weltraumpartikel bedroht und merkt, dass seine unterentwickelten "Flirtskills" an potenziellen Sexualpartnern in der Schlange vor der Apotheke abprallen. Thomas Hauser, der sich auch zwischen den Tanzprofis sehen lassen kann, ist der Typ mit dem Nähe-Problem ohne Zugang zu seinen Gefühlen. Und Anna Gesa Raija Lappe kann nur die Ruhe der Eishaie momentweise von ihrer Empathie mit der geschundenen Kreatur ablenken, die sie während des Shutdowns kultiviert hat.

Schon ist alles gesagt

Man merkt dem gemischten Ensemble aus alten und neuen Kammerspiel-Akteur*innen wie den für diese Produktion gecasteten Tänzer*innen an, wie wild sie auf diese Bühne sind. Etwa Erwin Aljukic als Tröster des verwirrten Hauser oder als Mann, den es befriedigt, dass jetzt alle mal erfahren, wie sich ein Leben im Ausnahmezustand anfühlt. Und doch: Nach der ersten halben Stunde des insgesamt zwei Stunden dauernden revueartigen Aufmarsches von Covidioten, Sterbezahlen-Relativierern und Krisen-Profiteurinnen ist schon alles gesagt und kaum ein Missstand noch nicht benannt, der im übermächtigen Schatten der Pandemie womöglich übersehen werden könnte: Black Lives Matter, der Klimawandel und die Boomer, die ihn verursacht haben, Billigflieger, Billigfleisch, die Seehofersche Abschiebehäme and so on.

Die ausgebeuteten Nutztiere kommen im Video vor, als pinkfarbene Statuen und als Menschen im Tierkostüm – die von der Pandemie besonders betroffenen modernen Arbeitssklaven in den Schlachthäusern nur im manchmal wild assoziierenden Text, der auch deshalb ermüdet, weil man ja gerade noch mittendrin steckt in dem ganzen Corona-Wahnsinn und noch gut in Erinnerung hat, was einem hier wieder und wieder um die Ohren gehauen wird. Schließlich nimmt der Text sogar so viel Raum ein, dass der Tanz, der sich zu Beginn von Selbstliebkosungen und -vergewisserungen ausgehend in Eruptionen entlud, gegen Ende kaum noch vorkommt. Zum Finale singen Ulriqa Fernqvist und Thomas Hauser PJ Harveys und Thom Yorkes Duett "This mess we're in", was ohnehin ein großartiger Song ist, aber auch noch so wahr.

Touch

Uraufführung

von Falk Richter & Anouk van Dijk

Text & Regie: Falk Richter, Regie & Choreographie: Anouk van Dijk, Bühne: Katrin Hoffmann, Kostüme: Andy Besuch, Musik: Matthias Grübel, Video: Chris Kondek, Dramaturgie: Tobias Schuster.

Mit: Erwin Aljukić, Mirko De Campi, Ulriqa Fernqvist, Joseph Gebrael, Thomas Hauser, Amie N Dey Jammeh, Lukas Karvelis, Anna Gesa Raija Lappe, Christian Löber, Anne Müller, Vincent Redetzki, Melissa Ugolini, TingAn Ying.

Premiere am 8. Oktober 2020

Dauer: 2 Stunden, keine Pause

www.muenchner-kammerspiele.de

Kritikenrundschau

"Die zwei Stunden der Aufführung laufen rasant ab, auch wenn nichts hängen bleibt, nichts berührt, was man in der Wirkung auch als große Metapher begreifen kann, denn schließlich geht es ja ums Berühren beziehungsweise dessen Absenz", schreibt Egbert Tholl in der Süddeutschen Zeitung (10.10.2020). Richter entwerfe ein düster anmutendes Museum der Menschheitsgeschichte. "Frauen aus der Zukunft bemitleiden den weißen Mann, jede Utopie verschwindet, und wir steuern auf eine 'grauenhaft ungerechte Gesellschaft' zu. Was ja alles nicht falsch ist, aber auch wohlfeil zusammengepackt. Das kann man am Ende abnicken, schließlich sind alle Aspekte scheußlicher Realität berührt worden, aber dieses Nicken ist dasselbe wie das eines sozialdemokratischen Publikums nach dem Besuch einer Kabarett-Veranstaltung wie etwa hier in München in der Lach- und Schießgesellschaft."

"Seine (Richters, Anm. d. Red.) Texte sind jeden Tiefsinn vermeidende Zeitgeistbeschwörungen einer von technischer Revolution, Triebstau und diffusen Ängsten geprägten Gegenwart. Auch in 'Touch' betreibt Richter munter Vulgärsoziologie", schreibt auf Der Spiegel Wolfgang Höbel (9.10.2020), den der Abend ebenfalls an die Münchner Lach- und Schießgesellschaft "in deren besten, lang vergangenen Zeiten" erinnert. "Richters Text, das darf gesagt werden, ist zum Schniefen und zum Kichern banal."

Lange komme die Aufführung inhaltlich nicht vom Fleck, vieles sei allzu bekannt und auch redundant, so Christoph Leibold auf Deutschlandfunk Kultur (8.10.2020). "Aber das ändert sich zum Glück ab etwa der Mitte des Stücks. Glich der Abend bis dahin einer gegenwartsdiagnostischen Bestandsaufnahme, blickt er fortan aus einer imaginären Zukunft zurück auf diese Gegenwart, die dadurch als Umbruchzeit erkennbar wird; als Zeit einer durchaus notwendigen Transformation." Und weiter: "So gesehen wäre Corona keine Katastrophe, sondern ein Katalysator, der den notwendigen Wandel in der Welt beschleunigt. Das ist der spannende Gedanke, der diese Eröffnungspremiere trotz unerfreulicher Begleitumstände zu einem erfreulichen Auftakt macht."

"'Touch' wirft ein Schlaglicht auf den unmittelbaren Moment, in dem eine Pandemie eine Zeitenwende einläuten könnte, weil nicht nur unser Verhältnis zur Natur, sondern auch unser gesellschaftliches System zu Ende pervertiert ist", sagt Sven Ricklefs im Bayerischen Rundfunk (9.10.2020). "Es ist ein fulminanter Auftakt, der den neuen Münchner Kammerspielen unter Barbara Mundel da gelungen ist, noch dazu unter pandemischen Bedingungen, ein Auftakt, der ein spielfreudiges und tanzwütiges Ensemble auf die Bühne wirft, und der ungewöhnliche und eindringliche Bilder findet, für das, was dieser unserer Gegenwart gerade auf den Nägeln brennt."

Vieles wirke smart in Richters Inszenierung, "aber gedanklich kühl und nicht immer geschmackssicher", schreibt Michael Stadler in der Abendzeitung (10.10.2020). Richter drücke einem die Gesellschaftskritik überdeutlich aufs Auge. Auch die Verbindung von Schauspiel und Tanz wirke nicht immer sinnstiftend. Stadler notiert gleichwohl starke solistische Momente.

"An diesem zweistündigen, kurzweiligen, thematisch überbordenden Abend wird die Programmatik der kommenden Jahre unter der Intendanz von Barbara Mundel extrem kurztaktig entfaltet," schreibt K. Erik Franzen in der Frankfurter Rundschau (12.10.2020). Sowohl "in den Mikromonologen (unter anderem über Tiermord, Terra X, Rassismus, Migration und das Geschlechterverhältnis), dem Well-Made-Gedächtnis-Play für Yasmina Reza als auch in den bewegten Momenten (in denen sich alle zu einem Ganzen tanzen)" vibriert es aus Sicht dieses Kritikers: "Die teils neongrellen Outfits mit und ohne Masken aller Art, die teils historischen Kostüme von Andy Besuch und die Bühne von Katrin Hoffmann, in deren Zentrum eine gelegentlich videobespielte Riesenplatine steht, rahmen die Revue, die wahnwitzig und heiter, ironisch, verzweifelt und diskursiv angelegt ist. Ja, alles hängt mit allem zusammen, man muss die Körperfäden nur spinnen."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

-

TheatreIST-Festival Türkei Toller Bericht

-

Rücktritt Würzburg Nachtrag

-

Leser*innenkritik Anne-Marie die Schönheit, Berlin

-

Erpresso Macchiato, Basel Geklont statt gekonnt

-

Erpresso Macchiato, Basel Unverständlich

-

Leserkritik La Cage aux Folles, Berlin

-

Medienschau Arbeitsstelle Brecht Ein Witz?

Hingegen hat mich der Tanz der von Anouk von Dijk entwickelten „Countertechnique“ phasenweise berührt. Respekt, was vor allem das Tanzensemble unter den durch Corona extrem einschränkenden Arbeitsbedingungen realisieren konnte. Eingebettet in die aus meiner Sicht weitgehend oberflächig bleibende Gesamtinszenierung wird in „Touch“ jedoch der Tanz inmitten des überbordenden ästhetisierenden „Tschakka Tschakka“ selbst zum effekthascherischen Unterhaltungsmittel. Soziale und körperliche Beschädigungen durch Kontakteinschränkungen, gemischt mit etwas Psycho-Klischees, Ausflüge in die Flüchtlings- und Klimakatastrophen, garniert mit Zahlenspielen zur industriellen Massentierhaltung und einer Anspielung auf das menschenverachtenden Zitat von Horst Seehofer, das „ausgerechnet zu“ seinem „69. Geburtstag (…) 69 Personen nach Afghanistan zurückgeführt wurden“, sowie kurze, bunt abgemischte Rückblicke auf Rassismus und die verheerenden Unterdrückungen in den europäischen Kolonialgeschichten und andere ernste soziale Humanitäts- und politische Demokratieverluste werden in unpassender Flachheit nahezu beliebig hintereinander und durcheinander szenisch oder mit Videoklips angespielt. Selbst „KZ“ wird kurz benannt, ohne näher darauf einzugehen.Und auch einige mit Gitarrenklängen unterlegte Live-Songs werden geboten. So geht Unterhaltung. So verkommen die Gräuel der Menschheit in einer mehr anbiedernden als witzigen Kabarett-Revue. W. Höbel nennt in der oben zitierten Spiegel-Online Kritik das, was Herr Richter da „munter“ treibt „Vulgärsoziologie“. Für mich ist es Sozial- und Politkitsch.

Wenn im Programmblatt zur Inszenierung die machtpolitischen Analysen eines Michel Foucault zu den fatalen historischen Auswirkungen von „Quarantäne-Maßnahmen gegen die Pest“ kurz benannt werden, so wäre dies sicher eine der vielen denkbaren Varianten, wie zu dieser Thematik eine Theater- und Tanzinszenierung gestaltet werden kann, aus der man aufgeklärter rausgeht, als man reingegangen ist. „Bekanntes soll Erkanntes werden!“ So zitiert Pina Bausch für ihr Tanztheater Brecht. Im Programmblatt werden nicht mal die relevanten Titel der Arbeiten von Foucault benannt. Ohnehin könnte man beim vorliegenden Layout und einem nicht sorgfältig geprüften Text mit einer doppelt gedruckten Textpassage des vier DIN-A4 Seiten umfassenden Faltblattes eher an ein schlechtes Handout eines Schülertheaters denken, als an die Arbeit eines Dramaturgen für die Eröffnungspremiere der Münchner Kammerspiele. Wenn es nur um Unterhaltung gehen soll und nicht – wie von Frau Mundel auf der MK-Homepage programmatisch behauptet um – „ein ästhetisches Organ, ein soziales Organ, ein Organ, das versucht, Freiheiten auszuweiten“ – ist dies nicht weiter schlimm.

Auch in der ersten Spielzeit der insgesamt beeindruckenden Intendanz von Frank Baumbauer ist nicht gleich alles gelungen, so dass ich hoffe, in den Münchner Kammerspielen wieder ein Theater mit ästhetischem Anspruch zu finden, das berührt, zum Nachdenken anregt, sowie der Aufklärung und sozialen wie politischen Parteinahme verpflichtet ist. Hierzu wünsche ich den kommenden Inszenierungen der neuen Intendanz und ihrer künstlerischen Leitung, dass etwas mehr von dem großen Gehirn, das bei „Touch“ vom Schnürboden heruntergelassen wird, als Hirn auf der Bühne ankommt.

(Anm. Redaktion: Eine diskriminierende Wendung ist aus diesem Kommentar entfernt worden.)

:-)

Ich fand auch den zweiten Teil spannend und gelungen - und die politischen Bezüge, die ja auch Falks Richter politische Position wiedergeben, waren für mich alle nachvollziehbar, denn diese Probleme laufen auch während der Corona Zeit weiter, zB Rassismus oder Klimawandel. Auch in diesem Stück zeigt sich Falk Richter als wachsamer Intellektueller, der sich für einen gesellschaftlichen Wandel einsetzt. Auch in diesem Stück kombiniert er souverän psychologische Motive der Entfremdung mit der Kritik am Neoliberalismus und am Patriarchat und bleibt so am Puls der Zeit. Und das überzeugend hinzukriegen, unterscheidet ihn sehr von einem Vulgärsoziologen. Marie-Antoinette, die kommt und geht, über die Jahrhunderte - das trifft genau den Punkt. Übrigens tolle schauspielerische Leistung! Ich fand auch diesen Teil überzeugend. Aus meiner Sicht bemüht sich Falk Richter in diesem Stück, die aktuelle Realität einzuordnen, in Relation zu bringen - aber dazu ist die Realität im Moment noch zu unübersichtlich. Diese Realität lässt sich noch nicht bändigen. Aber Selbstreflexion hilft, seine Position zu überprüfen, zu hinterfragen, Zweifel zuzulassen.

Das Stück endet daher mit der Bestandsaufnahme des Mittendrin-Zustands, in dem wir uns befinden: "Ich verstehe das nicht"- für mich kein Statement eines Ahnungslosen, sondern tatsächlich ein Fazit, welches das, was wir zur Zeit Tag für Tag erleben, ziemlich genau wiedergibt.

Für mich bedeutet das Stück eine große Bereicherung. Vielen Dank für diesen Stream!

Die klugen Gedanken zur aktuellen Corona-Lage tauchen in „Touch“, verteilt auf mehrere Spieler*innen, als Gedankenschnipsel auf, eingebettet in die Verzweiflungs- und Ratlosigkeitschoreographien, die Anouk van Dijk und Falk Richter auch bereits vor zehn Jahren in ihrer Finanzkrisen-Bestandsaufnahme „Trust“ an der Schaubühne inszenierten.

Zum Auftakt von Barbara Mundels Intendanz an der Münchner Kammerspiele führte der neue Falk Richter einige Stränge und Motive weiter, die für viele Kritiker*innen ein De-ja-vu-Erlebnis waren. Daraus formte er eine Revue, die Tanz, Sprechtheater, Reflexionen, politisches Kabarett und tolle Songs aufeinanderprallen lässt.

„Touch“ ist ein Abend, der vieles bietet, viel anreißt, aber dabei zwangsläufig wesentlich oberflächlicher als bessere Richter-Abende wie der nuanciertere „Five Deleted Messages“-Monolog oder „Small Town Boy". Vor allem in der zweiten Hälfte zerfasert der Abend zu sehr, bewegt sich immer weiter von seinem Ausgangs-Thema Corona weg und verliert sich in einem allgemeinen Krisen-Panorama, wo vom Plastikmüll in den Ozeanen über die „Black Lives Matter“-Bewegung bis zu einer Parodie auf Horst Seehofers hämischen Kommentar zur Abschiebung von Asylbewerbern genau zu seinem Geburtstag wie in einem zu konturlosen Leitartikel viele Einzelphänomene unverbunden nebeneinander stehen.

Das Interessante an dieser überbordenden, die Stile und Versatzstücke munter mixenden Inszenierung ist, dass Richter das politische Kabarett aus der Marie Antoinette/Seehofer-Szene in einer anderen Szene parodiert. Die Einladung des Paares Florian (Thomas Hauser) und Lutz (Christian Löber) bei einer kunstbeflissenen Freundin (Anne Müller) und ihrer über Drosten spottenden Mitbewohnerin (Anna Gesa Raija Lappe) lässt prototypische Figuren aus unserem Corona-Alltag aufeinanderprallen. Als die Szene in einem Yasmina Reza-artigen Wohnzimmer-Kleinkrieg endet, bricht Richter auch die typischen Mechanismen der Edelboulevard-Komödien ironisch.

Komplette Kritik: https://daskulturblog.com/2020/12/07/touch-falk-richter-munchner-kammerspiele-kritik/