Der Preis des Menschen - Residenztheater München

Kritik der aufklärerischen Vernunft

von Maximilian Sippenauer

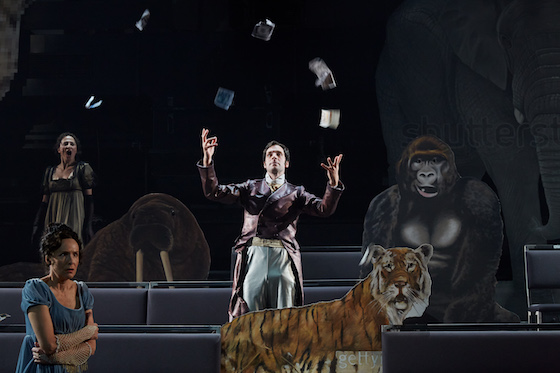

München, 11. Oktober 2020. Der Marstall ist auf links gekrempelt. Auf der eigentlichen Bühne stehen lose versprengte Sitzgelegenheiten und sorgen für pandemische Beinfreiheit, während die Bankreihen der eigentlichen Zuschauertribüne als Ort des Spiels dienen. In diese Bankreihen drapiert sind riesige 2D-Pappfiguren, die die Crème de la Crème exotischen Großwilds repräsentieren: Tiger und Löwe, Giraffe und Elefant. Ein Faultier baumelt von der Decke und Büffel, Bär und Walross zwinkern dunkel von den billigeren Plätzen. Auf diesen bunten Pappaufstellern sind bei genauerem Hinsehen Begriffe zu lesen wie "shutterstock" oder "getty images". Die Brandzeichen der Fotoagenturen, die diese Bilder als Vorlagen ins Internet gestellt haben. Was ein ziemlich eleganter Kniff des Regisseurs dieser Uraufführung Miloš Lolić ist, um die Zuschauenden in das Thema des Abends einzuführen: Alles in dieser Welt hat seinen Preis. Jeder, jede, jedes ist Ware. Dann Nebel, und nach und nach ploppen zwischen den Pappaufstellern die Schauspieler*innen empor. In Gehröcken und Samtkleidern wie Caspar David Friedrich-Figuren gekleidet wackeln sie auf den fatalen Horizontalen ihrer jeweiligen Reihe hin und her wie Schießscheiben auf einer Kirmes.

Das Paradox der Aufklärung

Autor Thiemo Strutzenberger (auch Schauspieler im Ensemble des Residenztheaters) lässt sein Stück "Der Preis des Menschen" im Jahr 1807 spielen während des dritten Napoleonischen Krieges. Zunächst in Portugal. Dort, eingesperrt in der eigenen Villa, kauert Gräfin Angela zusammen mit dem Abt Dinis in Angst vor ihrem Ehemann. Sie hat, "einmal fehlgetreten zur Liebe", vor Jahren ein uneheliches Kind geboren, dass ihr Mann dann fortgegeben hat – an einen Feuerschlucker. Seitdem ist ihr Alltag ein Albtraum, der nächtens von noch globaleren Albträumen komplettiert wird, wie dem von der Revolution in Saint-Domingue.

Menschen und Tiere und leere Reihen © Judith Buss

Menschen und Tiere und leere Reihen © Judith Buss

Dort hatten sich 1791 die schwarzen Sklaven gegen die Kolonialherren erhoben und als erstes lateinamerikanisches Land im Jahr 1804 den unabhängigen Staat Haiti ausgerufen. Angelas Traum prophezeit der Geschichte aber eine dunkle Wendung: "Und dann hab' ich geträumt, dass das Land, das einmal so wohlhabend war, nun zur Gänze verarmt ist. Und dass es das ärmste Land ganz Amerikas ist, dass es nun mehr Sklaven gibt als jemals zuvor." Das Stück lotet das Paradoxon einer aufklärerischen Vernunft und Gesellschaft aus, wo Befreiung zu noch tieferer Versklavung führt und der Besitz eines unehelichen Kindes als unerhörter gilt als der eines Sklaven.

Semantik des Eigentums

In diesem nicht unambitionierten Setting wirken weiter mit: ein Sklavenhändler, der das Feuerschluckerleben an den Nagel gehängt hat und nun in Paris mit einer Herzogin romantische Deals vollzieht, eine Novizin, deren langfristige Investition in die Liebe des Herrn sich als voreilig erweist und eben jener uneheliche Sohn aus Grafenhaus, der den Preis für seine Unehelichkeit mit Knechtschaft und Gliedmaßen zahlt. Jedes Detail, jede kleinste zwischenmenschliche Regung in den vielen reigenhaften Dialogen ist überformt von ökonomischen Prinzipien. Mitunter erreicht Strutzenberger hier ziemliche Virtuosität. Etwa wenn der Graf sagt: "Ich liebe verlassene Dinge, die vergessen haben, dass sie jemand gehören. Dem Besitzenden sind sie ganz gleich." Und der Diener antwortet: "Sie sprechen von Dingen, die jemand gehören, den die Dinge vergaßen, die sich nicht weiter – sich selbst nicht gehören." Willkommen in der grotesken Semantik des Eigentums.

Stilsicher und halsbrecherisch

Leider reichen die 70 Minuten dann doch nicht aus, um all die zwischenmenschlichen und weltgeschichtlichen Topoi angemessen zu verhandeln, denen Strutzenberger hier vor historischer Folie gegenwärtige Relevanz verleihen will. Am Ende erhält das Stück mit Slogans wie "Erlösung des Westens: Im Erinnern der Sklaven" einen unnötig pädagogischen Touch. Auch die Passagen um die Kritik der rationalen Vernunft geraten so plakativ, da hätte es zwischen all den 2-D-Raubtieren vielleicht auch noch ein Adorno-Pappaufsteller getan, Wasserzeichen Horkheimer.

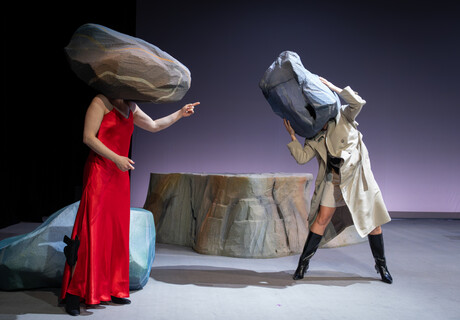

Juliane Köhler, Barbara Horvath, Michael Wächter © Judith Buss

Juliane Köhler, Barbara Horvath, Michael Wächter © Judith Buss

Nervig ist der Abend trotzdem nicht. Das mag an der Stilsicherheit von Bühnenbild und Kostüm liegen. Am unaufgeregten Soundarrangement, dem wenige Gitarrenechos genügen, um das Geschehen leicht unscharf zu stellen. Und am Ensemble, das nicht nur mit viel Präzision den Strutzenbergerschen Zungenbrechern beikommt, sondern sich im Laufe des Abends auch immer halsbrecherischer über die Bankreihen stürzt.

Der Preis des Menschen

von Thiemo Strutzenberger

Inszenierung: Miloš Lolić, Bühne: Evi Bauer, Kostüme: Jelena Miletić, Musik: Nevena Glušica, Licht: Uwe Grünewald, Dramaturgie: Stefanie Hackl.

Mit: Michael Goldberg, Juliane Köhler, Michael Wächter, Barbara Horvath, Valentino Dalle Mura, Steffen Höld, Massiamy Diaby.

Premiere am 11. Oktober 2020

Dauer: 1 Stunde 10 Minuten, keine Pause

www.residenztheater.de

"Spannende Thesen machen noch keine Kunst," schreibt Christiane Lutz in der Süddeutschen Zeitung (12.10.2020). Die Dialoge seien verstiegen, und dem Regisseur Miloš Lolić fällt es aus ihrer Sicht schwer, Spielmöglichkeiten aufzutun. "So wird vor allem geredet und hilflos von Reihe zu Reihe geklettert, da hilft auch der rasante Schlagabtausch zwischen Barbara Horvath als Herzogin und Michael Wächter als Sklavenhändler Alberto wenig. Das Ganze ist zu sehr Theorie und Kopfgeburt, als Theaterabend leider recht un-sinnlich."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >