Autor Kevin Rittberger und Anarchismusforscher Helge Döhring üben Herrschaftskritik

Wohin will das Theater?

11. Mai 2021. Wie lässt sich Machtmissbrauch am Theater verhindern, das ist eine sehr aktuelle Frage. Es wird über Umstrukturierung gesprochen, Abschaffung von Hierarchien. Könnte das Theater im Zuge dessen nicht aber noch viel mehr, die Kollektivkunst zum Labor der Mitbestimmung werden? Im Gespräch suchen der Autor Kevin Rittberger und der Anarchismusforscher Helge Döhring Inspiration in der Theatergeschichte und fragen, ob Theater nicht auch in Selbstverwaltung kollektiv gesteuert werden können.

Kevin Rittberger: Darf ich, um die aktuellen Fälle von Machtmissbrauch anzugehen, einen kleinen Exkurs über die Person und das Wirken von Gustav Landauer machen?

Helge Döhring: Von mir aus gerne!

Kevin Rittberger: Also: Landauer, Dramaturg, Vortragsredner, Anarchist, vorbestrafter Aktivist, ist seit 1896 im künstlerischen Ausschuss der Neuen Freien Volksbühne. Auf diese linke Abspaltung von der Freien Volksbühne folgt bald die Wiedervereinigung. Landauer wird Sprecher beider Volksbühnen, deren 70000 Vereinsmitglieder ein neues Theater bauen wollen. So wird die Volksbühne im Berliner Scheunenviertel mit "Arbeitergroschen", einer Art proletarischem Crowd Funding, als Theater der werktätigen Bevölkerung mit 2000 Sitzplätzen erbaut. 1919, kurz vor der Münchner Räterepublik, schreibt Landauer aus Bayern nach Düsseldorf, wo er inzwischen auch als Dramaturg arbeitet: "Für mich ist das alles ein Ding: Revolution – Freiheit – Sozialismus – Menschenwürde, im öffentlichen und gesellschaftlichen Leben – Erneuerung und Wiedergeburt - Kunst und Bühne."

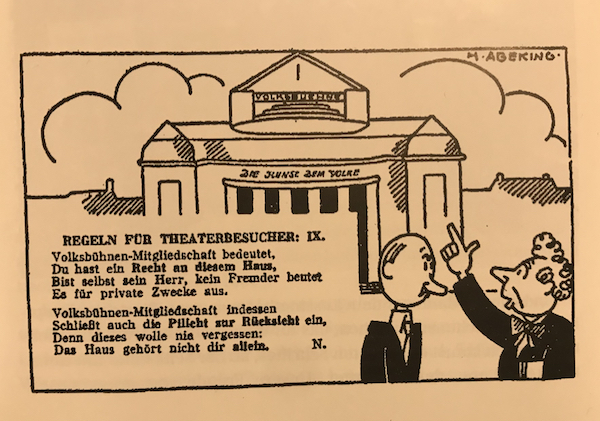

Karikatur aus der Gründungszeit der Volksbühne Berlin, entnommen dem Buch "Die beste Sensation ist das Ewige": Gustav Landauer, Leben, Werk und Wirkung, Theatermuseum Düsseldorf (2005)

Karikatur aus der Gründungszeit der Volksbühne Berlin, entnommen dem Buch "Die beste Sensation ist das Ewige": Gustav Landauer, Leben, Werk und Wirkung, Theatermuseum Düsseldorf (2005)

Angesichts der jüngsten Vorfälle in Berlin und Düsseldorf stellt sich einmal mehr die Frage, wie Machtkritik und Menschenwürde auch hinter den Kulissen wirksam praktiziert werden können. Vertragsklauseln werden diskutiert, die helfen sollen Rassismus und Sexismus vorzubeugen, Meldesysteme, basisdemokratische Mitbestimmungsmodelle, Kollektivintendanzen oder -direktorien. Mindestgagen werden angehoben. Sogar über Einheitslohn wird wieder diskutiert. Die Trias Race, Class & Gender hatte Landauer damals auch schon auf dem Zettel, oder?

Helge Döhring: Statt einer Propaganda durch die Tat sah Landauer eine wachsende Kultur solidarischer Beziehungen von unten. Sie würde die alten Machtverhältnisse aufheben, den Staat überflüssig machen. Das Theaterwesen sollte in Selbstverwaltung übergehen. Er setzte jedoch nicht auf eine bestimmte gesellschaftliche Klasse als Trägerin der neuen solidarischen Menschheit, sondern auf die ethischen Überzeugungen der Individuen und auf das Gemeinschaftsgefühl.

Kevin Rittberger © privatKevin Rittberger: Wenn wir Landauers Gemeinschaftsgefühl ins Heute übersetzen, bedeutet dies, dass Patriarchatskritik und Anti-Rassismus nicht im Symbolischen bleiben, sondern auch materielle Verhältnisse angreifen. Dazu gehören neben Mehrfachdiskriminierung auch das Wahlrecht, oder Ungleichheit in Sachen Einkommen und Eigentum. Die amerikanische Schriftstellerin Saidiya Hartman hat diesen Sachverhalt für BPOC so benannt: "Limitierter Zugang zu Gesundheit und Bildung, vorzeitiger Tod, Gefängnis und Verarmung". Einkommens- und Eigentumsungleichheit betrifft hierzulande aber auch Menschen mit Ostbiografie, wie Jana Hensel gezeigt hat.

Kevin Rittberger © privatKevin Rittberger: Wenn wir Landauers Gemeinschaftsgefühl ins Heute übersetzen, bedeutet dies, dass Patriarchatskritik und Anti-Rassismus nicht im Symbolischen bleiben, sondern auch materielle Verhältnisse angreifen. Dazu gehören neben Mehrfachdiskriminierung auch das Wahlrecht, oder Ungleichheit in Sachen Einkommen und Eigentum. Die amerikanische Schriftstellerin Saidiya Hartman hat diesen Sachverhalt für BPOC so benannt: "Limitierter Zugang zu Gesundheit und Bildung, vorzeitiger Tod, Gefängnis und Verarmung". Einkommens- und Eigentumsungleichheit betrifft hierzulande aber auch Menschen mit Ostbiografie, wie Jana Hensel gezeigt hat.

Helge Döhring: Die Herausbildung von Oligarchien oder die Exklusivität von Geschlechtern oder Hautfarben hat Landauer sicherlich nicht im Sinn gehabt. Aber konkret zur Transformation des Theaters: So wie der Anarchosyndikalismus die großen Produktionsbereiche (Industrien) innerhalb von Arbeitsbörsen zusammenfasste, so könnten nun auch im Theater als Mikrokosmos alle dortigen Tätigkeitsbereiche gemeinsam wirken. Hierfür müsste in einem Theater eine Theaterbörse (Rat) gebildet werden: An kleineren Häusern könnte dies über Vollversammlungen aller Beschäftigten laufen. In größeren Theatern würde sich die Börse aus Delegierten der einzelnen Tätigkeitsbereiche zusammensetzen. Die Theaterbörse, in der alle Kompetenzen zusammenfließen, wäre das oberste beschlussfassende Organ des Hauses.

Sie würde sich für möglichst hohe Einheitslöhne und Arbeitssicherheit stark machen.

In jedem Haus aber dürfte die Wahl eines geschäftsführenden Ausschusses zentrale Bedeutung haben, der die bisherige Geschäftsführung ersetzt. Es würde an der Basis beispielsweise auch über Einstellungen und Entlassungen entschieden. Das ist wichtig dafür, wirklich motiviertes Personal nicht nur für kompetente Berufstätigkeit zu engagieren, sondern auch für die Beteiligung am basisdemokratischen Theatermodell an sich.

Damit dieser Ausschuss keine Macht akkumulieren kann, sind etwa folgenden Regeln denkbar:

1. Der geschäftsführende Ausschuss der Theaterbörse wird nur für eine bestimmte Zeit gewählt.

2. Er ist jederzeit abwählbar.

3. Er ist jederzeit rechenschaftspflichtig (Protokolle, Aushänge, Extrasitzungen).

4. Er setzt sich aus Mitgliedern verschiedener Berufsgruppen zusammen usw.

Kevin Rittberger: Ich glaube, es ist auch wichtig, dass es gleichzeitig experimentierfreudige Kultursenatoren bzw. -dezernenten gibt, die das in die Wege leiten und die Rahmenbedingungen schaffen. Und das wurde bei den historischen Modellversuchen am Schauspiel Frankfurt und an der Schaubühne Berlin auch so umgesetzt. Was schlecht bewerkstelligt werden konnte, war den externen Druck zu mindern: Den bürgerlichen Qualitätsanspruch, die Nominierungen zum Theatertreffen, das Feuilleton. Karl-Heinz Braun schlug deshalb 1969 vor, die Theater sollten die Kritiken selbst schreiben, also der Öffentlichkeit einfach Material aus dem Probenprozess zur Verfügung stellen.

Kevin Rittberger: Dass die Basis sich als links versteht, wie zu Zeiten Landauers, kann aber nicht mehr vorausgesetzt werden. Vielleicht wünscht sich eine Belegschaft einfach nur, nach Feierabend "auf Datsche“ zu fahren oder dass "die Kuh fliegt", sprich dass das Theater immer voll ist, ganz gleich wer da sitzt und applaudiert. Und dass spannende Gastspiele rausspringen.

Um das herauszufinden, habe ich dem neuen Intendanten der Volksbühne René Pollesch vorgeschlagen, im Laufe von zwei Spielzeiten alle 280 Mitarbeitenden in einen gemeinsamen Prozess einzubeziehen, nämlich mittels der Lehrstück-Methode von Reiner Steinweg (nach Bertolt Brecht) in kleinen Gruppen spielend Haltungen auszuprobieren, damit alle im Laufe der Zeit miteinander über Grundsätzliches sprechen können (und zwar in Zusammenarbeit mit dem Kollektiv "Staub zu Glitzer"). Lehrstücke wurde in der Volksbühne schon einmal während der Intendanz von Benno Besson probiert. (Pollesch überlegt derzeit noch, wie dieser Vorschlag umzusetzen wäre.)

Helge Döhring: Die Emanzipation und Gleichberechtigung verlangt von denjenigen, die dies anstreben, auch den entsprechenden persönlichen Einsatz. Die Transformation zur Mitbestimmung müssen die Belegschaften selbst aushecken, wie sie das etwa dem Senat schmackhaft machen können. Perspektivisch können die Beteiligten Minimalziele festlegen, beispielsweise eine feste Lohnausschüttung, die dann solidarisch gerecht unter den Beschäftigten aufgeteilt wird. Um Berufsegoismen und Spaltungen innerhalb der Gesamtbelegschaft vorzubeugen, sollte die Zahlung von Einheitslöhnen angestrebt werden. Als Ziel für ein emanzipatorisches Theaterwesen könnte dessen Unabhängigkeit von Zuschüssen formuliert werden. Die Gesellschaft hat Kulturbedürfnisse, für die sie auch aufkommt – siehe Arbeitergroschen. Der Anarcho-Syndikalismus hat freie Gemeinden zum Ziel, die ebenfalls auf hoher Mitbestimmung beruhen. Ohne das Fernziel eines solidarischen Auskommens durch föderalistisch organisierte freie Gemeinden blieben Theaterbeschäftigte stets Bittsteller an den Staat. Denn das ist der Kern des anarcho-syndikalistischen Gedankens: Ökonomisch sind wir Sozialisten, politisch sind wir Föderalisten, kulturell sind wir solidarische Menschen und Gemeinwesen.

Kevin Rittberger: Wenn eine linke Basis in den Betrieben heute nicht mehr vorausgesetzt werden kann, wie könnte dann die Übernahme von Betrieben vonstatten gehen? Muss wieder mehr agitiert werden, ein neues Bewusstsein geschaffen werden?

Helge Döhring: Agitation läuft im besten Falle über das persönliche Vorbild, weniger über das Flugblatt. Ich denke, es kommt immer auf den Menschen selbst an. Mir ist zum Beispiel ein lernfähiger, wenig politischer Mensch lieber als ein sozialistischer Dogmatiker. Ein Kollege, der sich rassistisch äußert, aber mir zuhört, ist mir ein kleineres Übel als jemand, der hochnäsig Adorno zitiert, denn der wird sich nicht mehr ändern.

Kevin Rittberger: Du meinst, ein Kollege, der sich rassistisch äußert, dir zuhört und es beim nächsten Mal sein lässt, weil er darüber reflektiert? Und wenn er es sich nicht nehmen lässt? "Das kleinere Übel“ kann sich für einen von Rassismus Betroffenen als das größte herausstellen, sodass es nicht an mir liegt, dies zu entscheiden. Auch nicht, wieviel Geduld es für Lernprozesse braucht.

Helge Döhring: Ich sehe das eher praktisch. Ich muß den rassistisch "denkenden“ Kollegen erreichen. Um im Gespräch die bei ihm gewohnten Muster aufzuknacken, muß ich ihm sogar sympathisch sein. Dann akzeptiert er auch, dass ich andere Auffassungen habe. Die meisten ändern ihre Aussagen nicht nach nur einer Intervention – dann gibt's halt die nächste […].

Kevin Rittberger: Ja, so kannst du Rassismus im kollegialen Verhältnis bekämpfen. Nur wenn Rassismus eine Bühne bekommt, ist vielleicht einmal schon einmal zu viel, da sich Nachahmer bereit halten. Und die Hinterbühne oder Probebühne, wo man "kollegial“ spricht, ist eben auch eine Bühne, und da verstehe ich, wenn Betroffene sagen, ich möchte diese Kämpfe nicht mehr jeden Tag ausfechten. Sondern institutionelle Vorkehrungen, die mich schützen. Und Allies.

Helge Döhring: Auf den Staat als schützende Instanz konnte man sich weder in ferner noch in jüngster Vergangenheit verlassen. Das müssen wir selbst tun.

Kevin Rittberger: "Linkssein“ kann auch ein Lippenbekenntnis im Leerlauf sein, ohne materielle Verbesserungen für irgendjemanden im Sinn zu haben. Auch habe ich erlebt, dass sich etwas Kollektiv nennt, was am Ende doch nur hierarchische Strukturen reproduziert. Dennoch halte ich nichts davon, links und rechts zu neutralisieren. Davon profitieren doch nur Nationalismus und/oder Kapitalismus.

Helge Döhring: Ich nutze gerne Begriffe, bzw. Gegensatzpaare wie: Emanzipatorisch – Reaktionär, Föderalismus – Zentralismus, Sozialismus – Kapitalismus, Kosmopolitisch – National. "Linke“ können im Geist reaktionär sein, zentralistische Organisationsstrukturen favorisieren, ein Staatswesen und damit einen Staatskapitalismus als "Übergang“ zum Sozialismus befürworten und in nationalen Kategorien denken. Demnach können "Linke“ unglaublich "rechts“ sein – und sie waren es auch, in Massen.

Szene der Besetzung der Volksbühne Berlin im September 2017 © David Baltzer

Szene der Besetzung der Volksbühne Berlin im September 2017 © David Baltzer

Kevin Rittberger: Zurück zum Theater: Ich denke, im staatssubventionierten Theater müssen die Weichen gestellt werden, dass Intendanzen anders ausgeschrieben werden, damit Macht sich nicht in den Händen des Einen zentriert. Dann frage ich mich, ob es andere Arbeitszeitmodelle braucht, damit Zeit für politische Mitbestimmung gegeben ist. Die historischen Beispiele der Mitbestimmung scheinen oft auch mit einem nicht zu bewältigenden Anstieg der Arbeitszeit konfrontiert gewesen zu sein. Wie würdest du dieses Problem lösen?

Helge Döhring: Das Arbeitsvolumen bleibt erstmal annähernd gleich: Ob die Geschäftsführung nun von einer Elite oder von einem basisdemokratisch legitimierten Ausschuss getätigt wird, sie leisten das gleiche Arbeitspensum. Was die übrige Belegschaft in möglicher Selbstverwaltung angeht: Seit über 100 Jahren wird aus sozialistischen Kreisen ein 6-Stunden-Tag gefordert bei vollem Lohnausgleich. Die Produktivkräfte haben sich längst soweit entwickelt, dass dies umsetzbar ist.

Wie weit diese Reduktion von Arbeitsstunden auf den Theaterbereich praktisch anwendbar ist, weiß ich nicht. Aber acht minus sechs Stunden ergeben 2 Stunden Zeit für tägliche Mitbestimmung. Letztlich kommt es darauf an, wie sich die Selbstverwaltung innerhalb einer motivierten Belegschaft einspielt. Jedes Plenum sollte zum Beispiel jemanden zum Kinderhüten delegieren, damit sich Alleinerziehende voll aufs Plenum konzentrieren können. Dies wäre eine kollektive Aufgabe.

Kevin Rittberger: Bis zu welchem Grad darf mehr Verantwortung auch mehr wert sein?

Helge Döhring: Auch darüber, wer wie bezahlt wird, sollte das Theaterkollektiv selbst entscheiden, nicht die Geschäftsführung. Selbstverwaltung impliziert auch einen gemeinschaftlichen Umgang in der Verteilung der Gelder in solidarischer Weise. Der Bedürfnisgedanke verdrängt den Leistungsgedanken.

Kevin Rittberger: Ich denke, dass die Erfahrungswerte eines selbstorganisierten Bereichs zwischen Staat und Privat gerade heute State of the Art geworden sind. Allerorten wird die Bedeutung der Commons (Allmende, Allgemeingüter) digital und analog wieder entdeckt. Kann diesen anderen Organisationsformen heute durch die Digitalisierung endlich der Durchbruch gelingen? Weil es immer auch darum geht, Mitbestimmung effizient zu gestalten?

Helge Döhring: Mitbestimmung hat natürlich viel mit Selbstdisziplin zu tun. Effiziente Plena sind eine Erleichterung für alle Beteiligten. Der digitale Bereich stellt auf technischer Ebene eine ungemeine Erleichterung dar für kollektive Entscheidungsprozesse. Ob es Signal-Gruppen sind oder Meetings über "Big Blue Button". Damit werden technische Verfahrensweisen nutzbringend rationalisiert, aber nicht die Verantwortung für eine lebendige Mitbestimmung ersetzt.

Helge Döhring (Jahrgang 1972) ist Mitarbeiter am Institut für Syndikalismusforschung und lebt in Bremen.

https://syndikalismusforschung.wordpress.com/

Kevin Rittberger ist Autor und Regisseur, aktuell zu sehen ist sein Stück "Schwarzer Block" im Maxim Gorki Theater. Zuletzt zeigte er beim Online-Festival "Funkhaus Commune" im Literaturforum im Brecht-Haus seinen Film über die Anarchistin Emma Goldman. Für die Berliner Gazette schrieb er seine Vision eines Theater für die Bevölkerung. Rittberger hat 2019/20 im Vorbereitungsteam der Intendanz Pollesch für die Volksbühne Berlin mitgearbeitet.

www.kevinrittberger.de

Wir bieten profunden Theaterjournalismus

Wir sprechen in Interviews und Podcasts mit wichtigen Akteur:innen. Wir begleiten viele Themen meinungsstark, langfristig und ausführlich. Das ist aufwändig und kostenintensiv, aber für uns unverzichtbar. Tragen Sie mit Ihrem Beitrag zur Qualität und Vielseitigkeit von nachtkritik.de bei.

mehr debatten

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >