Hamlet - Münchner Residenztheater

Nest in Schieflage

von Christian Muggenthaler

München, 13. Mai 2021. Das Theater bringt die Wahrheit ans Licht. So ist das zumindest in William Shakespeares Tragödie "Hamlet": Der Brudermörder verfängt sich in der Parallelität des Bühnengeschehens. Und wie steht es um die Wahrheitsfindung in Robert Borgmanns Inszenierung des Klassikers am Münchner Residenztheater? Ganz gut soweit: Da zeigt sich eine ganz eigene Wahrheit. Dass nämlich dort, wo sich Lug und Trug und Unrecht einnisten, das Nest im Nu auseinander fällt, alle Wahrheit aus dem Lot gerät und die allgemeine Lage die Schieflage des Wahnbilds bekommt – inklusive Geistererscheinung. So wie die Titelfigur sich in den Wahnsinn zu flüchten scheint, sein aus dem Gleichgewicht gebrachtes Ich darin verbirgt und beschützt, so verlagert diese neue Münchner Inszenierung – eigentlich völlig logisch – all den Stoff in Bereiche jenseits der Logik.

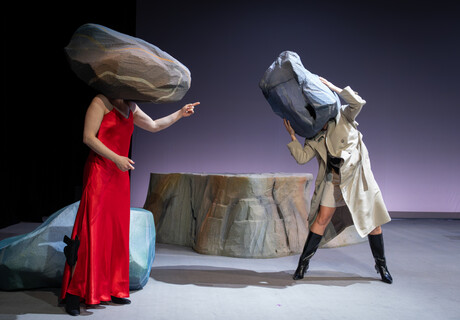

Wahnbilder der opernhaften Wirklichkeit © Birgit Hupfeld

Wahnbilder der opernhaften Wirklichkeit © Birgit Hupfeld

Es entwickelt sich ganz schnell ein Kaleidoskop der verwirrenden Unordnung, das grundsätzlich immer dann entsteht, wenn man einer menschlichen Gemeinschaft den Kern gemeinsamer Sinnstiftung wegnimmt. Da zerbricht was. Der Mörder des Vaters heiratet die Mutter. Geht’s noch? Borgmann schafft es, diesen Vorgang des Zerbrechens in einer wahrlich phantastischen und phantasievollen Vielschichtigkeit, Szene um Szene mit einem je ganz eigenen, eigenständigen Bild, auf die Bühne zu stellen: mal ein bisschen albern, mal drastisch dämonisch, mal opernhaft, mal rätselhaft eingetrübt. Mal wieder was ganz anderes im Shakespeare-Ideen-Supermarkt der Möglichkeiten. Unterstützt wird das von einer famosen Lichtregie (Licht: Gerrit Jurda) und einem beständig malenden und malmenden Musik- und Klangteppich (Musik: Rashad Becker). Das Gemeinsame der Szenen ist hier ihre kreative Unterschiedlichkeit.

Irrsinn mit Schmackes

Natürlich kurbelt der Umstand, schon lange kein Theater mehr gesehen zu haben – nicht nur im Resi – eine weitere Umdrehung der verschärften Erwartungshaltung an. Und "Hamlet" mit seinen gewissermaßen finalen Abstandsregelungen passt ja auch ganz gut in Zeiten größerer Verunsicherung und Vereinsamung. Aber die Inszenierung schafft es, solche Erwartungen und Bezüge recht schnell zu entsorgen, weil sie stringent, pikant und mit Schmackes den Irrsinn der Lage im Staate Dänemark auskostet. Kreuz und quer bewegliche weiße Vorhänge (das Bühnenbild stammt vom Regisseur) demonstrieren Verborgenheit, Lauschangriffe, beständigen Wandel, verschränken die Szenen und Räume spielerisch ineinander und betonen den Eindruck des ganz offensichtlich und ganz bewusst Theatralen.

Ein expressiver (Bühnen-)Alptraum © Birgit Hupfeld

Ein expressiver (Bühnen-)Alptraum © Birgit Hupfeld

Das unterstreichen auch die exzentrischen Kostüme (von Bettina Werner), so wie die ganze Bühnenwelt einen deutlichen Hang zeigt zum Expressiven, ja Expressionistischen. So trifft Ernst Jandl-Dada auf das "Da-Da-Da" von Trio. So läuft Horatio (Katja Jung) als scheinbarer Wiedergänger von Hannah Arendt durch die Szenerie. So kann Polonius (Max Mayer) zu einer Art Zentralderwisch des Irrwitzes werden. Und so wird das Spiel im Spiel um die Entlarvung des Onkels zu einem massiven Alptraum. All dieses dient dazu, der Wut und Verzweiflung des Hamlet ihre Größe zu verleihen, eine Größe, die weit über das Geschichtenerzählen hinausgeht – wie eine Wanderung durch den Text, ohne dabei den Boden zu berühren. Das kann schon auch mal recht ironisch sein, etwa wenn das gesamte Ensemble einen riesigen, schwebenden Elefanten-Luftballon durchs Publikum bugsiert. Oder auch sehr berührend, wie beim Kontakt zwischen Hamlet und dem nackten, ausgemergelten Vater-Geist (Michael Gempart).

Verbissen wie ein Kampfhund

Christoph Franken als großes Kind Claudius, Sibylle Canonica als tendenziell grundverstörte Gertrud, Linda Blümchen als Ophelia ohne permanent eingebauten Tragik-Mechanismus: Das Ensemble schafft die Borgmann-Bilder mit der Spielkraft solcher, die schon lang nicht mehr durften. Und Johannes Nussbaum verleibt sich die Titelfigur ohnehin ein mit dem Appetit dessen, der gerade sein Leibgericht verzehrt: ein Fratz der Melancholie, ein Homunkulus der Wut, ein sich Verbiegender im Kampf mit sich selbst, oft eher kühl als rasend, aber verbissen wie ein Kampfhund. In Nussbaums vielschichtigem, kraftvollem Spiel bündelt sich die ganze Vielfalt und Kraft der Inszenierung.

Hamlet

Von William Shakespeare (aus dem Englischen von Heiner Müller, Mitarbeit Matthias Langhoff)

Inszenierung und Bühne: Robert Borgmann, Mitarbeit Bühne: Jonas, Vogt, Kostüme: Bettina Werner, Mitarbeit Kostüme: Teresa Heiß, Musik: Rashad Becker, Licht: Gerrit Jurda, Video: Krzyszof Honowski, Dramaturgie: Katrin Michaels, Musiker: Rashad Becker, Valerio Tricoli.

Mit: Johannes Nussbaum, Michael Gempart, Arnulf Schumacher, Katja Jung, Christoph Franken, Sibylle Canonica, Max Mayer, Lukas Rüppel, Linda Blümchen, Florian von Manteuffel.

Dauer: 3 Stunden 30 Minuten, eine Pause

www.residenztheater.de

Nach 191 Tagen Lockdown durften 200 Zuschauer*innen ins Residenztheater, mit dabei war Michael Laages für Deutschlandfunk Kultur (13.5.2021), der gebeten ist, vom Theaterbesuch zu erzählen ebenso wie von der Inszenierung. Zwei sehr unterschiedliche Teile habe diese, der erste sei "grandios". Anfangs sei alles sehr weiß, aseptisch, dem Geist begegne man in zweierlei Gestalt: akustisch und als wabernder Schemen, dann als alter nackter Mann, der seinem Sohn Hamlet das "Gedenke mein" mitgebe. "Da begreift man den Furor, der den jungen Mann erfasst." Als Hamlet verrückt spiele, werde es "verrückt", etwa mit einem aufgeblasenen Riesenelefanten auf der Bühne. Borgmann spiele mit den Wahnsinnsideen, die die Figur antrieben. Nussbaum sei nicht das einzige Zentrum der Aufführung, auch die Ophelia der Linda Blümchen gefällt Laages gut. Tief sei dann der Sturz "in einen völlig deliranten, albernen, ohne Sinn und Verstand vor sich hinkaspernden zweiten Teil".

Als "disparates Sammelsurium der heterogensten Bühnenideen, dem jede Kohärenz abgeht", beschreibt Egbert Tholl in der Süddeutschen Zeitung (14.5.2021) Borgmanns "Hamlet". Mit "gefühlt 2000 intertextuellen Bezügen" erzähle dieser das Stück "bis fast ganz hinten". Wie ein "psychotischer Trip, der wunderbar versponnen beginnt", wirke die Inszenierung, alles sei milchig und geheimnisvoll, rätselhaft, aber en passant entstünden immer wieder "fabelhafte Bilder zwischen all dem Quark". Borgmann habe sich selbst eine Bühne aus weißen, sanft flatternden Vorhängen gebaut, aber seine eigentliche Ausstattung seien die Darstellenden "Die agieren in allen möglichen Stilen, sind manchmal grotesk, manchmal erhaben. Oder sie machen richtig blöden Unsinn, Schauspielschul-Impros, verfallen greinend in tiefste Trauer. Jede Haltung hebt die vorangegangene auf", so Tholl. Nur Johannes Nussbaum als Hamlet bleibe "ziemlich klar", als widerspenstiger Wiedergänger des Schauspielers Oskar Werner sei er "per se hinreißend, auch wenn man ihn nicht richtig zu fassen kriegt".

Mathias Hejny von der Münchner Abendzeitung (15.5.2021, 08:00Uhr) attestiert der ersten Hälfte des Stücks "grandiose Bilder" und "ganz große Oper" - die zweite Hälfte erleide aber leider dasselbe Schicksal wie der aufblasbare Spielzeug-Elefant, der durchs Publikum rangiert wird: Ihm geht die Luft aus. "Es gibt weiterhin immer wieder faszinierendes Lichtdesign (Gerrit Jurda) zu bestaunen, aber mit wachsender Fassungslosigkeit muss man auch zusehen, wie wieder dichter Nebel aufzuziehen scheint - der Regisseur traut irgendwann weder sich selbst noch dem Text." findet der Rezensent. Und: "An dem Zerfleddern in Beliebigkeiten sind die Schauspieler nicht schuld. Mit viel Kraft und unbändiger Spiellust zelebrieren sie auch dümmlichste Beliebigkeiten".

"Die Inszenierung strotzt vor kreativer Symbolik", schreibt Teresa Grenzmann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (19.5.2021). "Die Musik von Rashad Becker und Valerio Tricoli hält alles zusammen. Gemeinsam mit dem Licht von Gerrit Jurda führt sie Regie, und jeder, sogar Hamlet, folgt dem steten Klangflickenteppich aus elektronischen Geräuschen und historischen Melodien, dieser undefinierbar unheilvollen Renaissance aus Klingen, Schwingen, Klirren, Schnauben oder Dröhnen." In der Eindimensionalität eines von Anfang an satirisch überzeichneten Hofstaats gebe es kein Gestern und kein Morgen, "keine Abgründe, die einem stundenlangen Duell mit dem sturen Titelhelden gewachsen wären", so Grenzmann.

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

-

TheatreIST-Festival Türkei Toller Bericht

-

Rücktritt Würzburg Nachtrag

-

Leser*innenkritik Anne-Marie die Schönheit, Berlin

-

Erpresso Macchiato, Basel Geklont statt gekonnt

-

Erpresso Macchiato, Basel Unverständlich

danke für die erweiterung der kritik,

jetzt habe ich, ehrlich gesagt, noch mehr lust bekommen.

destillation und die lupe - spitzenwerkzeuge!

In der strengen Komposition dieser Bilder gibt es nur einen kurzen, irritierenden Moment ironischer Brechung, als das Ensemble aufgekratzt wie auf einem Kindergeburtstag einen überdimensionalen, aufblasbaren Elefanten zur Rampe bugsiert, den die Zuschauer in der ersten Reihe unter großem Hallo berühren dürfen.

Diese Szene kurz vor der Pause wirkt wie eine Zäsur: die zweite Hälfte wirkt nicht mehr so stringent durchkomponiert, sondern beliebiger. Comedy und Slapstick treten neben Ausdruckstanz, manches wirkt improvisiert, oft geradezu albern. Überzeugend ist diese zweite Hälfte nur, wenn sie sich klar fokussiert: Streckenweise wird der Abend zur Solo-Show von Johannes Nussbaum, der in die Titelrolle die Register seines Könnens zieht und sich in die Posen eines Grimassierenden und Verzweifelnden wirft. Der Rest verliert sich nicht in Schweigen, sondern recht banalen Gruppenszenen.

„Enttäuschend“ rief ein gelangweilter Zuschauer dem Ensemble beim Applaus zu, „wunderbar“ konterten andere. Endlich war nach Monaten der Stille wieder Leben im Residenztheater: Live-Theater mit allen Pannen und Risiken. Ein Filmriss wie von Lukas Rüppel, der mehrfach mit Hilfe der Souffleuse neu ansetzen musste und sich zwischen „Freiburg“ und „Verzweiflung“ verhedderte, ist nach Monaten vorproduzierter Theater-Filme völlig ungewohnt.

Komplette Kritik: https://daskulturblog.com/2021/05/16/hamlet-robert-borgmann-residenztheater-munchen-kritik/

Gottseidank gab es ein Programmheft, so konnte ich öfter nachsehen, dass das Stück ‚Hamlet‘ heißt!

Schöne Bühne, Kostüme, mit Gebrummel unterlegtet Dia-, Monologe!

Anregung: auch hinter/über dem Regiepult sitzen Zuschauer!

Ja, das Bühnenbild, die Kostüme und der Plastikelefant sind eine Show!

ABER: Was bleibt von Shakespeare's Wortwitz und Werk bei Borgmann am Resi übrig? Wenn nicht nur SchülerInnen sondern auch Shakespeare-liebende Hamlet Fans das Stück vor lauter Effekten und Verweisen fast nicht mehr erkennen?

Ego-Trip des Regisseurs? Brauchen wir nur noch Bilder, um uns zu befriedigen? Theaterhub? Wenn ich schon im Vorfeld die Erklärungen lesen muss (aha Hannah Arendt also), dann macht Theater keinen Spaß mehr. Die Schauspieler wahrlich oft schlecht zu verstehen, die Ideen oft aus anderen STücken und Filmen erkennbar zusammengesammelt...

"Albern und anbiedernd", gut geschrieben KONRAD KÖGLER. Verkümmert das Resi jetzt zum VOLKStheater, wo Christian Stückl auch immer mehr auf Netflix Effekte setzt um das Publikum vermeintlich mit Vereinfachungen und Slapstick zu gewinnen? Wenn ich Komödie will, geh ich nebenan in den Bayerischen Hof.

So werde ich wohl in Zukunft wohl wieder öfters den Zug nach Hamburg, Berlin und Wien nehmen, um Theater zu sehen, das in Manier von Dorn, Rasche, Beier, Henkel oder Simons den Texten von Goethe, Schiller und Shakespeare noch Reverenz erweist.

Der Rest ist Schweigen.