Die Jungfrau von Orleans - Nationaltheater Mannheim

Kommt klar mit Euren Narrativen!

18. Juni 2021. Religiöser Fanatismus, mitleidloses Gemetzel, heilige Jungfräulichkeit? Nix da. Ewelin Marciniak und Joanna Bednarczyk überschreiben Schillers "Jungfrau von Orleans" mit Entschiedenheit. Ein feministisch-fulminanter Auftakt der Internationalen Schillertage in Mannheim.

Von Georg Kasch

"Die Jungfrau von Orleans" in der Regie von Ewelina Marciniak am Nationaltheater Mannheim © Christian Kleiner

18. Juni 2021. Kann man heute noch Friedrich Schillers "Die Jungfrau von Orleans" aufführen? Was soll uns der religiöse Fanatismus, das mitleidlose Gemetzel, der Glaube an Staat und König sagen? Was die Jungfräulichkeit? Was der Konflikt zwischen Vernunft und Sinnlichkeit? Was Schillers Konzept des Erhabenen?

Keine Furcht vor dem misogynen Quatsch

Dass die Internationalen Schillertage Mannheim es dennoch wagen, hat sicher mit Ewelina Marciniak zu tun. Die Regisseurin hat sich längst einen Namen gemacht – als furchtlose Jelinek-Expertin in einem immer nationalkonservativer agierenden Polen. Als Schöpferin herrlich rhythmischer Roman-Adaptionen wie Der Boxer am Hamburger Thalia Theater. Und als entschiedene Umdeuterin problematischer Stoffe auf aktuelle Diskurse hin, wie zuletzt Der Widerspenstigen Zähmung in Freiburg. Dass dabei mitunter nicht viel übrig bleibt von Dichter-Sprache und -Konzeption, gehört zu den Kollateralschäden, sagt aber auch viel über den Clash der Weltbilder: Müssen wir uns heute den misogynen Quatsch von vor zwei-, drei-, vierhundert Jahren noch anhören?

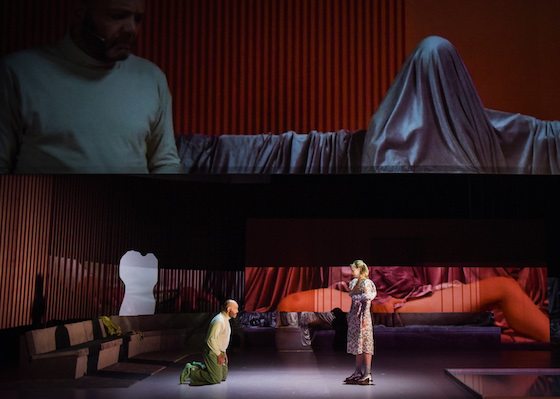

Manche gehen immer noch vor der Figur in die Knie: Boris Koneczny (Thibaut d’Arc) und Annemarie Brüntjen (Johanna) © Christian Kleiner

Manche gehen immer noch vor der Figur in die Knie: Boris Koneczny (Thibaut d’Arc) und Annemarie Brüntjen (Johanna) © Christian Kleiner

Entsprechend hat die polnische Dramaturgin Joanna Bednarczyk für Marciniaks Mannheim-Debüt Schillers Text auf ein Rudiment zusammengestrichen, überschrieben und mit einem wuchernden Kommentar versehen. Man erkennt noch die Stationen und Figuren: den Prolog auf dem Land, in dem Johannas Vater Thibaut seiner Tochter bereits jede Selbstständigkeit abspricht. Das Hoflager in Chinon, in dem der noch ungekrönte König Karl erst allmählich die ausweglose Lage begreift und aufgeben will. Das Schlachtfeld, in dem Johanna so lange unerbittlich wütet, bis sie sich – bei Schiller reichlich unmotiviert – ausgerechnet in einen Feind verliebt, den Engländer Lionel. Die Krönung Karls, die zum Desaster wird, weil Thibaut sie der Hexerei anklagt und Johanna schweigt, weil sie ihr Gelübde gebrochen hat.

Trotzige Schamlippen

All das – und die paar übrig gebliebenen Schillerverse – werden überwuchert von sehr heutigen Überlegungen und Charakterisierungen: "Kommt mal klar mit Euren Narrativen", kontert Johanna gleich zu Beginn. Oder, als sie das Angebot der Königs-Mätresse Agnes Sorels ablehnt, mit ihr von Frau zu Frau zu sprechen: "Meine Schamlippen erröten nicht." Eine Lässigkeit, die sich auf Mirek Kaczmareks Bühne fortsetzt, die mit Busen-Leuchter, Pastelltönen und Wasserbecken eher Seifenoper, Big Brother und Eiscafé atmet als Prunk und Pathos. Und in Natalia Mleczaks Kostümen: Die Engländer tragen Tattoo-Oberteile und Bomberjacken überm Schottenrock, die Franzosen spitze Schultern, halb Rocker-Outfit, halb spätmittelalterliches Wams. Karls furios feindliche Mutter Isabeau stolziert in Lederkluft herum. Und Johanna selbst tauscht das Sommerkleid gegen einen glänzenden Hosenanzug ein, mehr Star-Kostüm als Rüstung.

Sie alle illustrieren den Stoff nicht, sondern kommentieren beherzt. Das gilt auch für die traumwandlerischen Video-Bilder, die sich auf der Leinwand oberhalb der Bühne zeigen (und von denen die Stream-Kamera nicht alle erwischt). Und für Dominika Knapiks entschiedene Choreografien, in denen Kriegsgetümmel und Schiller-Pathos ebenso aufscheinen wie die Partystimmung bei Karl und die Gefühlswallungen zwischen Johanna und Lionel. Dass auf der Einheitsbühne alles ineinander übergeht, Szenen und Personal, hat schon seine Berechtigung, dürfte allerdings ohne Dramenkenntnis die Orientierung erschweren: Warum stapft Isabeau, die ja mit den Engländern gegen ihren Sohn paktiert, in dessen Lager umher? Warum ist der Schauspieler des Talbot plötzlich nackt? (Da spielt er den Schwarzen Ritter.) Siegen jetzt gerade die Engländer oder die Franzosen?

Die Jetztzeit überwuchert das Drama: Arash Nayebbandi (La Hire / Bertrand / Margot) und Maria Munkert (Graf Dunois) © Christian Kleiner

Die Jetztzeit überwuchert das Drama: Arash Nayebbandi (La Hire / Bertrand / Margot) und Maria Munkert (Graf Dunois) © Christian Kleiner

Aber darum geht es Marciniak nicht. Trial- und error-haft dekonstruieren Bednarczyk und sie zunächst an den Figuren herum. Karl ist hier nicht der Schiller'sche Schwächling und auch nicht der mögliche Pazifist, sondern bei Christoph Bornmüller ein zufälliger Typ mit Macht, der diese Rolle nicht ausfüllen kann. Seine Geliebte Agnes Sorel spielt Vassilissa Reznikoff als verunsicherte Frau, die sich als reines Männer-Anhängsel selbst verliert. László Branko Breiding markiert schön breitbeinig die Karikatur eines britischen Fußballfans, bleibt als Johannas Love-Interest aber Projektionsfläche (allerdings ist er auch bei Schiller nur Funktion, nicht Charakter).

Das ist insofern erfrischend, als dass man sich schon bei der Schiller-Lektüre immerzu denkt: So geht's nicht. Und weil das hinreißend gespielt ist, bei aller Zuspitzung offen, tastend, als Option, manchmal auch als etwas platte, aber eindrückliche Zuspitzung. Allerdings bleibt bei den historischen Richtigstellungen und genderkritischen Diskursen von der Schönheit der Sprache, vom wohlig glühenden Pathos, vom wirkungsvollen Aufbau wenig übrig. Mit Schillers Dramaturgie ist es ja so: Fängt man einmal an, ins feine Räderwerk einzugreifen, lahmt schnell die gesamte Maschine.

Verschwesterung als tröstende Kraft

Das wiederum ist Dramaturgin Bednarczyk völlig bewusst. Sie streckt – mit der Stimme der Johanna und der hinreißend klaren, leuchtenden Johanna-Spielerin Annemarie Brüntjen, das geht hier schön in eins – am Ende die Waffen: Der Versuch, hinter all der dramatischen Struktur, dem Pathos, dem Personal die wahre Johanna zu finden, ist gescheitert. Was vielleicht hülfe: ein Johanna-Roman, von Schiller und der Historie völlig losgelöst. Stimmt ja: Diese Heldin ist ein Männerkonstrukt, sowohl als historische, als religiöse und als literarische Figur.

Was bleibt? Am Ende zwei Schauspielerinnen, die sich über die Gefahren und den Sinn des Spiels austauschen. Eine jüngere, die mit ihrer Johanna-Rolle hadert. Und eine ältere, Ragna Pitoll, die davon berichtet, selbst einmal die Johanna gespielt zu haben. In dieser Verschwesterung liegt eine tröstende Kraft. Mögen die Antworten, die sie auf das ganze Erzähl- und Repräsentations-Schlammassel – Liebe, Selbstannahme, Fantasie – an Komplexität hinter der von Schillers Konzeption zurückbleiben, so ist diese Version einer weiblichen Selbstermächtigung doch schlagend: "Alles ändert sich, mit dem Wandel in dir ändert sich die Welt." Was dieser Abend in all seinen Unschärfen wie in seiner Radikalität eindrücklich beweist.

Die Jungfrau von Orleans

Romantische Tragödie nach Friedrich Schiller

In einer Bearbeitung von Joanna Bednarczyk, übersetzt von Olaf Kühl

Regie: Ewelina Marciniak, Choreografie: Dominika Knapik, Bühne und Licht: Mirek Kaczmarek, Kostüme: Natalia Mleczak, Musik: Jan Duszyński, Dramaturgie: Joanna Bednarczyk / Anna-Sophia Güther / Sascha Hargesheimer.

Mit: Annemarie Brüntjen, Boris Koneczny, Christoph Bornmüller, Sophie Arbeiter, Vassilissa Reznikoff, Maria Munkert, Arash Nayebbandi, Matthias Breitenbach, László Branko Breiding, Ragna Pitoll.

Dauer: 2 Stunden, keine Pause

Premiere am 17. Juni 2021

www.nationaltheater-mannheim.de

Kritkenrundschau

"Es ist ein entschlossen feministischer Zugriff", und "er geht auf in einer optisch wunderbar anzusehenden, klugen Inszenierung", schreibt Christiane Lutz in der Süddeutschen Zeitung (18.6.2021). "Marciniak will eine vielstimmigere Johanna herausschälen aus dem geradezu fetischisierenden Image der Heiligen, die mit den Franzosen gegen die Engländer kämpfte." So zeige sich: "Die Frauen sind die Starken, die Männer eher lächerlich, die Engländer sowieso." Und: "Dass das Ganze nicht wie mit dem feministischen Holzhammer gezimmert wirkt, liegt neben dem guten Kameraeinsatz (Yanki Film) auch an den zur Selbstironie fähigen Männern und an der Leichtigkeit, mit der Marciniak alle über die weitläufige Bühne mit Couchlandschaft und Wasserbecken jagt. In zwei kraftvollen Choreografien (Dominika Knapik) spielen sie mal Krieg, dann Sex."

"Eine bildstarke, eindringliche Inszenierung" hat Marie-Dominique Wetzel von SWR2 (18.6.2021) in Mannheim erlebt. "Nur der Schluss zieht sich mit mehreren Epilogen in die Länge."

Ein "Bravo" ruft Ralf-Carl Langhals vom Mannheimer Morgen (17.6.2021) diesem Abend zu, der zwischendurch "erfrischend" konservativ sei und dessen Titelheldin von Annemarie Brüntjen "fulminant verkörpert" werde. Der "lebensweise" Austausch zwischen ihr und Ragna Pitoll gehe "zu Herzen, ganz leise. Und macht transparent, welche Probleme und Gedanken heutige Frauen mit der Bearbeitung buchstäblich 'steinalter Frauenrollen' haben". Für den Kritiker ist eines "der vielen großen Verdienste dieser schillerarmen Überschreibung", "dass der Stoff ernst genommen wird. Gar ein kleines Theaterwunder ist es, dass bei den wenigen Schiller-Resten und großer Hinzudichtung die Geschichte verständlich bleibt".

Ein "entschlossen weiblicher Blick" prägt in den Augen von Dietrich Wappler von der Rheinpfalz (18.6.2021) diese Inszenierung, die die "Hauptfigur ihrem Schöpfer ein Stück weit entreißen" wolle. "Stückbearbeitung und Inszenierung wechseln" an diesem Abend "immer wieder in die Gegenwart der Darsteller, die über ihre Rollen reflektieren, den Umgang miteinander diskutieren, sich Übergriffigkeit oder Egozentrik vorwerfen oder in selbstkritische Verzweiflung verfallen. Man glaubt, noch einmal am Probenprozess teilzuhaben, was manchmal lustig ist und gelegentlich erhellend, aber auch anstrengend und nicht immer zielführend. "Die Männer bleiben in Ewelina Marciniaks Inszenierung an der kurzen Leine", die sie verkörpern aber, seien "alles tolle Schauspieler, denen man auch bei leichter Unterforderung gerne zuschaut".

"Schiller-Puristen werden diese Inszenierung als Mumpitz verfluchen. Mit offenen Augen und Ohren und vor allem mit dem freien Geist für das Hier und Heute wird man ihn aber bestaunen. Was will man mehr bei einem Festival-Auftakt?!", berichtet Volker Oesterreich in der Rhein-Neckar-Zeitung (18.6.2021). Ewelina Marciniak "zerzaust den Stoff nach allen Regeln der Dekonstruktion". Das sei einerseits "komisch, andererseits fragt man sich: Geht's nicht 'ne Nummer dezenter? Nein, geht es nicht. Schamlose Übertreibungen gehören seit jeher zu den Instrumenten der Dekonstruktions-Adepten."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin

- 21. April 2024 Grabbe-Förderpreis an Henriette Seier

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

neueste kommentare >

-

O.E.-Hasse-Preis 2024 Berichtigung

-

Bachmann an der Burg Klingt sympathisch

-

Intendanz Weimar Nicht zeitgemäß

-

Neue Leitung Darmstadt Der wahre zeitlose Kern

-

Intendanz Weimar Vielklang an Haltungen

-

Medienschau Neumarkt Zürich Fundiert und unaufgeregt

-

Intendanz Weimar Stille Hoffnung

-

Intendanz Weimar Berechtigte Kritik

-

O.E.-Hasse-Preis 2024 Juryarbeit

-

O.E.-Hasse-Preis Jury

Aber entschiedener Widerspruch: mit der "Jungfrau von Orleans" konnten Marciniak und ihre Dramaturgin offensichtlich wenig anfangen. Die Überschreibung ist eine Dekonstruktion nach Schema F, der Mix aus einigen Resten der Schiller-Verse und betont flapsiger, heutiger Sprache, in der sich Karikaturen bekriegen, ist langweilig und so ähnlich schon zu oft gesehen.

Zu erwartbar läuft das Ganze auf eine feministische Lecture Performance hinaus, bei der Annemarie Brüntjen aus ihrer Rolle tritt. Das ist noch das Interessanteste nach fast zwei enttäuschenden Stunden.

Komplette Kritik: https://daskulturblog.com/2021/06/18/die-jungfrau-von-orleans-ewelina-marciniak-schillertage-mannheim/

Man hat das Gefühl, dass hier alle möglichen Diskurse zu Feminismus und Identität irgendwie bedient werden müssen. Leider führt dies einerseits zu einer oberflächlichen Reduktion und pubertär-banalen Befindlichkeitstonalität, andererseits wird deutlich, dass die hier angerissenen Diskurse längst von weitaus differenzierteren überholt sind.

Abgesehen vom Mangel einer dramaturgischen Linie liegt das Hauptproblem aber liegt darin, dass diese Johanna ein rein diskursiver Entwurf bleibt (dafür kann die Spielerin Annemarie Brüntjen im Übrigen nichts): Sie berührt nicht, weil sie keine Gestalt gewinnt. Da hat selbst die – zweifellos problematische –Johanna Schillers weitaus mehr Kraft. Paradoxerweise tut genau dies aber die Gegenfigur Johannas, Agnès Sorel, die eigentlich ein obsoletes Frauenbild verkörpert. Vassilissa Reznikoff spielt ihr Gefangensein und ihre Verzweiflung so umwerfend, dass sie zur eigentlich starken Figur dieses Abends wird.

Das wäre dann allerdings wieder im Sinn Schillers. Der nämlich wusste und propagierte, dass Veränderung ihren Weg durch das Herz der Menschen finden müsse (Theater als "Ausbildung des Empfindungsvermögens") – und dafür muss es schon berührt werden.

Dem wideespreche ich vehement, es ist einfach nicht so gewesen. Man muss auch mal fails einsehen und fails sind nicht unbedingt was schlechtes.