Das Eddy-Projekt - Wabe Berlin

Bellegueule kommt zurück

von Georg Kasch

Berlin, 25. August 2021. Was ist mit diesem Typen los? Ein Mann steht im Licht und hadert. Denkt nach, zögert, spricht. Wägt ab, prescht plötzlich vor in seiner Argumentation, die er mehr sich selbst als einem imaginären Gegenüber vorträgt. Es ist Édouard Louis' Abrechnung mit einem Staat und seinen politisch Verantwortlichen, die aus Menschen wie seinen Eltern Verlierer gemacht haben. Die nicht wissen, dass, wenn man eine Sozialleistung um fünf Euro kürzt, bei vielen eine Welt zusammenbricht. Und es ist Alexander Fehling, der allein den Raum beherrscht. Dessen Körper hier denkt und dessen Worte manchmal für Sekunden in der Luft zu hängen scheinen, als ließe sie sich zurückholen, wenn eine Formulierung nicht trägt.

Zwischen Arbeiterklasse und Bildungselite

Eddy Bellegueule ist erwachsen geworden in Alexander Weises "Das Eddy-Projekt". In seinem autobiografischen Erstling "Das Ende von Eddy" (En finir avec Eddy Belleguelle, 2014) schildert Édouard Louis seine Herkunft, das prekäre Milieu seiner Eltern, in dem er – begabt, aber vor allem: schwul – wie ein Monster wirkt. Seine Anwesenheit, sein Anderssein stellt sowohl das Selbstverständnis als auch die Selbstzufriedenheit der Arbeiterklasse in Frage, Ablehnung, Mobbing, Gewalt inklusive. In "Wer hat meinen Vater umgebracht" (Qui a tué mon père, 2018) schickt Louis dann eine Art Entschuldigung hinterher. Es ist eine verspätete Liebeserklärung an den Vater, zugleich eine Anklage.

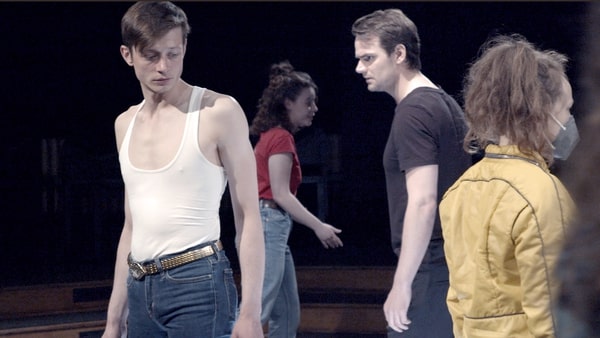

Herkunft im prekären Milieu: "Das Eddy Projekt" nach Édouard Louis in Berlin © Berta PR

Herkunft im prekären Milieu: "Das Eddy Projekt" nach Édouard Louis in Berlin © Berta PR

Beide Romane (man könnte sie auch als autobiografische Essays labeln) werden erstaunlich oft fürs Theater adaptiert. Alexander Weise, Schauspieler und Sprechchortrainer bei Ulrich Rasche und Karin Henkel, inszeniert sie als eine Art Entwicklungsroman: zunächst der Jugendfuror, dann das erwachsene Begreifen. Und zwar im Berliner Kulturzentrum Wabe, im Schatten der Plattenbauten des Ernst-Thälmann-Parks unweit der Neobiedermeierkieze von Prenzlauer Berg und Friedrichshain. Ein Ort also zwischen Arbeiterklasse und Bildungselite, den beiden Polen von Édouard Louis' Biografie.

Im ersten Teil lässt Weise vier junge Schauspieler:innen und fünf jugendliche Laien chorisch auf Eddys Klagegesang los, auf all die plastischen Beschreibungen von Armut und Brutalität, seinem Kratzen an der Oberfläche, bis es blutet und seine Wut, sein Trotz, sein Selbstmitleid hemmungslos wird.

Coming-Out-Geschichte

Entsprechend steigern sich die neun Spieler:innen zuweilen bewegend, mitunter exaltiert in den Text, während David Schwarz am Rand mit Loops und Gitarren einen treibenden Sound entwickelt. Auf der achteckigen zentralen Spielfläche gehen sie im Kreis um vier Neonröhren in der Mitte, ein leeres Zentrum. An den Rändern liegen Laub, eine verrostete Satellitenschüssel, eine leere Tonne, ein abgerockter Mülleimer.

Alexander Fehling als Eddy: verwundert, nachdenklich, wütend © Berta PR

Alexander Fehling als Eddy: verwundert, nachdenklich, wütend © Berta PR

Diese Milieu-Marker wären gar nicht nötig gewesen. Denn indem Weise nie illustriert, sondern den Text in den Mittelpunkt stellt, ihn rhythmisiert, in den stärksten Momenten Klangskulpturen baut, entgeht der Abend jeder Pädagogik-Falle. Weil sich die Spieler:innen die Texte zuwerfen wie Bälle, schält sich das Allgemeine der Coming-out- und Coming-of-Age-Geschichte heraus.

Hamlets Wüten

Erinnert der erste Teil oft an ein ambitioniertes Jugendtheaterprojekt – Längen ebenso inklusive wie Momente taumelnder Kraft –, ist der zweite hochkonzentriertes Kopfkino. Alexander Fehling – in späteren Vorstellungen übernehmen Jonathan Berlin, Michael Rotschopf und Franz Hartwig –, der (vermutlich wegen seiner Filmarbeiten) nur noch sporadisch Theater macht (zuletzt Eines langen Tages Reise in die Nacht in Wien), wirkt wie ein Hamlet, verwundert, nachdenklich, wütend, der von seinem Vater nicht lassen kann und jetzt versucht, ihm verspätet Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Ein Schmerzensmann, in dem es immer noch gärt und der als Aufsteiger die Leiden seiner Herkunftsklasse trägt. Man hängt an seinen Lippen, die oft eigenwillige Pausen schmerzhaft dehnen, um einen Perspektivwechsel deutlich zu machen. Bei ihm hat die Abrechnung mit Frankreichs Politik (die sich ansatzweise auch auf deutsche Verhältnisse übertragen lässt, Stichwort: Hartz-IV) nichts Polemisches, sondern etwas Folgerichtiges. Gerade weil Fehling die Gedanken so allmählich aus sich herausschält, wirkt der Schlusssatz auf unheimliche Weise konsequent: "Ich glaube, was es bräuchte, das ist eine ordentliche Revolution."

Das Eddy-Projekt

Das Ende von Eddy oder Wer hat meinen Vater umgebracht

Ein chorisches Theaterprojekt mit Jugendlichen und Schauspieler*innen

von Édouard Louis, aus dem Französischen von Hinrich Schmidt-Henkel

Regie: Alexander Weise, Bühne und Kostüme: Nico Zielke, Musik: David Schwarz, Sprechchöre / Fassung: Alexander Weise, Produktionsleitung: Lennart Berger, Pädagogische Beratung: Ela Zorn, Dramaturgische Beratung: Marc Lippuner.

Mit: Marian Kindermann, Magdalena Kosch, Katharina Goebel, Thomas Hold, David Schwarz, Felix-Elian Lau, Lisa Hagemann, Caya Krakor, Mika Sander, Emma Damerow, Alexander Fehling (alternierend: Jonathan Berlin, Michael Rotschopf, Franz Hartwig).

Premiere am 25. August 2021

Dauer: 3 Stunden 30 Minuten, eine Pause

www.eddy-projekt.de

www.wabe-berlin.info

Kritikenrundschau

Dass Alexander Fehling an diesem Ort und überhaupt auf der Bühne zu sehen ist, sei "schon eine Sensation", schreibt Peter Zander in der Berliner Morgenpost (26.8.2021): "Wie ein selbstquälerischer Hamlet grübelt er über sein Verhältnis zum Vater und seinem Werdegang", was einen "scharfer Kontrast" zum chorischen ersten Teil des Abends bilde. Mit dreieinhalb Stunden sei die Inszenierung zwar "ein wenig lang" geraten, doch sei Regisseur Alexander Weise ein "intensiver, spannender Abend" gelungen, "der dann im zweiten Teil auch sehr politisch" werde.

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

neueste kommentare >

-

Intendanz Weimar Stille Hoffnung

-

Intendanz Weimar Berechtigte Kritik

-

O.E.-Hasse-Preis 2024 Juryarbeit

-

O.E.-Hasse-Preis Jury

-

Intendanz Weimar Identitäts- und Herkunftsgeschwafel

-

Neue Leitung Darmstadt Sprachliche Genauigkeit

-

Der Zauberberg, Weimar Erlösung in der frischen Luft

-

Neue Leitung Darmstadt Gegenfrage

-

Intendanz Weimar Skizze

-

Neue Leitung Darmstadt Welche Legenden?

Auch deshalb wirkt der zweite, so prominent besetzte Teil des "Eddy-Projekts" wie ein Nachklapp. Facettenreicher, wenn auch teilweise etwas zu exaltiert, wie Georg Kasch zurecht schreibt, war die erste Hälfte, die vom Zusammenspiel aus jugendlichen Laien und angehenden Profis lebte. Gemeinsam performten sie die Selbstzweifel, demonstrierten die Hüftschwünge und die zu hohe Stimmlage, die Louis in seiner Jugend zum Außenseiter machten, stöckelten auf High Heels und sangen Cranberries-Hits. Die quälenden Erfahrungen des Mobbings und die Unsicherheit bei der Selbstfindung des jungen Homosexuellen spielen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehr authentisch.

Komplette Kritik: https://daskulturblog.com/2021/08/25/eddy-projekt-wabe-theater-projekt/

„‚Was es jetzt bräuchte, das ist eine ordentliche Revolution‘. Jonathan Berlin* hat das zentrale Oktagon, das an diesem Abend als Bühne dient, bereits verlassen, den Rucksack übergeworfen, hält er vor der Ausgangstür noch einmal inne und spricht den Schlusssatz. Er formt jedes Wort für sich, stellt es skulpturengleich in den Raum, lässt es nachklingen, wirken, in die Zusehenden einsinken. Ein ungeheuerlicher Satz, mit kältester Ruhe vorgetragen. (…)

Die Abschiedsszene am Schluss ist eine Spiegelung jener des ersten Teils. Da verschwinden die fünf jugendlichen Spieler*innen langsam, während die vier erwachsenen Schauspieler*innen zurückbleiben. Eine Emanzipation, ja, aber auch ein Zurücklassen, ein Abschneiden eines Teils der eigenen Identität. Denn zuvor waren die neun gemeinschaftlich Eddy. Alle anderen Rollen – die mobbenden Mitschüler, die ambivalenten Eltern – sind internalisiert, Projektionen des Protagonisten, gefiltert durch seine Wahrnehmung und seinen Schmerz. Umso schwieriger gerät die Annäherung an den Vater, der sich trennen muss vom eigenen Bild, von der Wirkung auf den Sohn, der sich ebenso emanzipieren muss wie dieser. Und der der rote Faden dieser Inszenierung ist, auf den alles zurückfällt, der alles repräsentiert, der all den Schmerz des Sohnes exorzieren muss, weil er viel zu viel mit dem eigenen zu tun hat.

Es ist ein Kreisen wie die ersten zwei Stunden dieses Abends. Die Spieler*innen gehen im Kreis, probieren Posen aus, erwünschte, unerwünschte, exaltieren sich im Anderssein und werden zu mechanisch blutleeren Robotern zugeschriebener Männlichkeitsbilder. Und sie umkreisen einander, oft in Zweierkonstellationen, die Zwiegespräche sind mit sich selbst und durch diese mit den, mit dem Anderen, nicht vom Selbst Trennbaren. Dem Vater, der Mutter, dem privaten Trauma, das ein kollektives ist. Und so wechseln die Rollen schnell, aus Soli wird chorische Gemeinsamkeit, aus Zweiergruppen zerfaserte Fragmente eines Wir. Und immer geht es im Kreise, der einzige Ausweg ist der des Schlusses: der Abschied, der auch einer vom Ich ist.

Das ist sorgsam inszeniert, präzise choreografiert (Regiedebütant Alexander Weise)…“

(Komplette Rezension unter: https://stagescreen.wordpress.com/2021/08/28/die-wirklichkeit-umkreisen/#more-11957)

Am 01. September 2021 wurde die letzte Vorstellung von „Das Ende von Eddy oder wer hat meinen Vater umgebracht“ im Berliner Kulturzentrum Wabe aufgeführt – zumindest vorerst. „Wir werden versuchen im März eine Wiederaufführung zu machen“, so Regisseur Weise nach der Dernière. Es sei ihm und seinem Team jedenfalls gegönnt.“ – Anna-Lena Kramer