Stadt der Arbeit - Musiktheater im Revier Gelsenkirchen

Arbeit, edle Himmelsgabe

Gelsenkirchen, 9. Oktober 2021. 15 arbeitslose Gelsenkirchener:innen steckt Volker Lösch auf der Bühne des Musiktheaters im Revier in Käfige, lässt sie auf der Basis eines Texts von Ulf Schmidt Steine kippen, Formulare ausfüllen – und erzählen, warum sie keinen Job mehr finden. Mit brachialer Direktheit und Musical-Ironie: "Stadt der Arbeit".

Von Sarah Heppekausen

Arbeit, edle Himmelsgabe

von Sarah Heppekausen

Gelsenkirchen, 8. Oktober 2021. 260.000 Einwohner:innen, davon 167.000 im erwerbsfähigen Alter. Gerade einmal die Hälfte hat einen festen Job. Gelsenkirchen hat im bundesweiten Vergleich die zweitniedrigste Beschäftigungsquote. Jede:r Vierte bekommt Hartz IV. Das sind die Fakten. Und wer mit der Straßenbahn unterwegs ist zum Gelsenkirchener Musiktheater im Revier, bekommt auch visuell einen nachhaltigen Eindruck von der Realität. Die Kontraste liegen in der Stadt dicht beieinander. Verfallene Häuser und Leerstand neben Wissenschaftspark und dem beeindruckenden Ruhnau-Theaterbau. In Gelsenkirchen hat der Strukturwandel sichtbare Narben hinterlassen. Ein passender Ort ist das für Volker Lösch, der als Regisseur stets gegenwartsbezogen arbeitet und für den Lohnarbeit und ihr sinkender Wert schon häufiger Thema waren.

Betroffenheitsbericht und pathetische Nummernrevue

Als Laien hat er diesmal 15 Gelsenkirchener:innen auf die Bühne geholt, die – arbeitslos aus verschiedensten Gründen – das Publikum mit diesen Fakten konfrontieren; erzählend, brüllend, singend. Diesmal werden sie nicht in eine bestehende Stückhandlung integriert. Die Reibung mit der Realität provoziert der Regisseur ohne fremde Textvorlage. Gemeinsam mit dem Autor Ulf Schmidt hat Lösch ein eigenes Musiktheaterstück verfasst: "Stadt der Arbeit" heißt es ironischerweise.

"Arbeit ist des Glückes Seele"? Singt der Chor der Arbeitslosen © Isabel Machado Rios

"Arbeit ist des Glückes Seele"? Singt der Chor der Arbeitslosen © Isabel Machado Rios

Nach den Oden an die Arbeit zu Melodien von Wagner, Haydns Deutschlandlied und Eislers DDR-Hymne ("Arbeit ist des Glückes Seele", "Deutsche Arbeit, wachse, blühe", "Arbeit, edle Himmelsgabe, zu der Menschen Heil erkorn!") positionieren sich die Insassen des Arbeitshauses zum Morgenappell: die chronische Traumtänzerin, der arbeitsmarktpolitische Amokläufer, der lustbetonte Systemverweigerer, die arbeitsmarktferne Dauerkranke. Lauter biografische Begründungen für eine sogenannte Arbeitslosigkeit.

In orangefarbene Anzüge und Einzelkäfige gesteckt, werden sie gemaßregelt und malträtiert mit Schlägen und Elektroschocks. Als Fallmanager:innen Petra und Gerd geben die Schauspieler:innen Gloria Iberl-Thieme und Glenn Goltz machtversessene Knüppel-Schwinger, mit Stimme und Körperhaltung immer am Anschlag, ein Prügel- wie Parodisten-Paar. Denn bei aller brachialen Direktheit fällt der Abend immer wieder ins Ironische, schwankt zwischen Wut-Gebrüll und Musical-Attitüde, wechselt von konkretem Betroffenheitsbericht zu pathetischer Nummernrevue. Da werden Steine von einem Eimer in den anderen gekippt (Arbeitsbeschaffungsmaßnahme) oder zig Zettel zum Ausfüllen ausgeteilt (Nachweise für den ALG-II-Antrag). Das System tritt als Handpuppe in den Dialog. Und Labora (Sopranistin Eleonore Marguerre) und Dromus (Sebastian Schiller) duellieren sich singend als Adam und Eva, als Engel und Teufel durch die (Musik)Geschichte.

Arbeitswillig, aber abgehängt

Die erzählten Biografien basieren auf Interviews. Sie sind echt, was ihnen natürlich brisante Bedeutung verleiht. Die 23-jährige Rabea hat keine Ausbildung, weil sie unter Depressionen leidet. Sie will als Präparationsassistentin arbeiten, das darf sie aber nicht, weil sie erst mal als arbeitsunfähig vermerkt ist. Petra konnte als alleinerziehende Mutter ihr Jura-Studium nicht beenden und gilt jetzt entweder als über- oder als unterqualifiziert, je nachdem, also arbeitet sie weiter ehrenamtlich ("Ich mach lieber was, was Sinn macht und kein Geld bringt, als etwas, was keinen Sinn macht und ein bisschen Geld bringt"). Gerhard hatte 40 Arbeitsstellen, zuletzt entlassen wegen Gewerkschaftsarbeit. Die Botschaft ist klar: Sie alle wollen arbeiten, aber sie wurden abgehängt. Braucht unsere Gesellschaft die Arbeitslosen als Motivationsschub? Lösch ruft wie gewohnt ungemütliche Wahrheiten aus. Sein Antrieb ist politisch motiviert, sein Anspruch nicht weniger als der Wille nach Veränderung durch Sichtbarmachung. Wachrütteltheater, diesmal mit Orchester und Gesang.

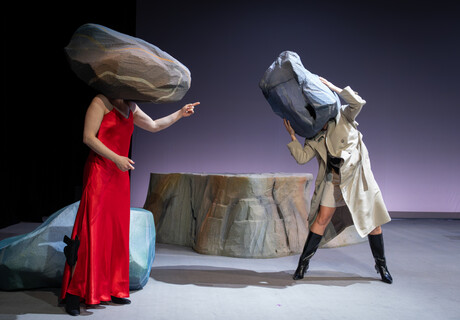

Arbeitskampf! © Isabel Machado Rios

Arbeitskampf! © Isabel Machado Rios

Im zweiten Teil des Abends ist das Arbeitshaus geschlossen, die Käfige sind weggeräumt. Auf dem Boden hat Bühnen- und Kostümbildnerin Carola Reuther eine Zielscheibe ausgelegt. Der Mensch als Munition auf dem Arbeitsmarkt. Gelsenkirchen hat keine Arbeit für alle. Aber ein einziger Job ist noch zu vergeben. Wer sich verkaufen kann, gewinnt. Jetzt dürfen sie alle zeigen, was sie wirklich können – großartig singen (Kreativität), Rennradfahren (Durchhaltevermögen), Schuhplattlern (gelungene Integration eines aus Syrien Geflüchteten). Da gibt es reichlich Szenenapplaus im MiR.

Im Protest-Epilog wütet der Chor der Vollzeit-Ehrenamtler:innen, der Ausbildungswilligen, der Rentner:innen und Wegrationalisierten: "Der Reichtum der Zukunft sind wir. Wenn ihr uns nicht in Armut haltet." Lösch stellt aus – was in dieser Revue mitunter unangenehm unterhaltend und grotesk anmutet. Aber er stellt auch klar und fordert ein – und da überzeugt er in seiner Kompromisslosigkeit.

Stadt der Arbeit

von Volker Lösch und Ulf Schmidt

Inszenierung: Volker Lösch; Text: Ulf Schmidt; Musikalische Leitung: Michael Wilhelmi; Bühne und Kostüm: Carola Reuther; Arrangements: Florian Bergmann, Michael Wilhelmi, Albrecht Ziepert; Dramaturgie: Anna Chernomordik, Ulf Schmidt; Sounddesign: Albrecht Ziepert.

Mit: Gönül Aktürk, Gerhard Cremer, Glenn Goltz, Gloria Iberl-Thieme, Rüdiger Jagsteigt, Vera Krause, Sandra Kroll, Claus Laven, Aref Mahayni, Eleonore Marguerre, Jacqueline Murenz, Rabea Mögle, Uwe Olschewski, Sabine Repkewitz-Salomon, Sebastian Schiller, Sylvia Schlomski-Hinze, Martina Siech, Karol Szafirowski, Hendrik Willems.

Premiere am 8. Oktober 2021

Dauer: 3 Stunden, eine Pause

www.musiktheater-im-revier.de

Kritikenrundschau

"Packend und gesellschaftspolitisch hoch aktuell" sei diese Produktion, lobt Wolfgang Platzeck in der WAZ (10.10.2021). Autor Ulf Schmidt habe den Erzählungen der Arbeitslosen einen "ins Fantastische verlegten Handlungsrahmen" gegeben, "der allzu deutliches Lokal-Kolorit wegfiltert und in Carola Reuthers Ausstattung seinen überwältigenden Ausdruck findet". Auch die Musik sei mitunter "geschickt umgetextet" und werde von der um eine Bläsersektion erweiterten Band "kraftvoll" dargeboten.

"Die Wucht und Verve, mit der die Laien, die Expertinnen des Alltags an diesem Abend auftraten, lässt auf hartes Proben in kollegialer Arbeit schließen" schreibt Glenn Jäger im Neuen Deutschland (13.10.2021) und überlässt Fragen und Kommentare zur Inszenierung ansonsten den abgelauschten Pausen- und Nachgesprächen der anderen Zuschauer:innen.

"In brutaler Ehrlichkeit und Echtheit liegt die berührende Qualität dieses Abends", schreibt Maike Graf im Orpheus Magazin (abgerufen am 14.10.2021). "Es sind die Geschichten der Bürgerinnen und Bürger und damit das Schauspiel, das hier im Fokus steht und über den Abend hinaus dringt, bis man wieder am gewohnten Arbeitsplatz sitzt und angeregt das eigene Arbeiten infrage stellt."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

-

TheatreIST-Festival Türkei Toller Bericht

-

Rücktritt Würzburg Nachtrag

-

Leser*innenkritik Anne-Marie die Schönheit, Berlin

-

Erpresso Macchiato, Basel Geklont statt gekonnt

-

Erpresso Macchiato, Basel Unverständlich

-

Leserkritik La Cage aux Folles, Berlin

-

Medienschau Arbeitsstelle Brecht Ein Witz?

Wir sind der Müll der Wegwerfgesellschaft und endlich spricht jemand unsere Sprache und bringt uns zu Gehör, in Umkehrung des bösen Motto "Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!" Das ist Theater "at it's Best": die "Laien", allesamt Profis des Überlebenskampfes, machen mir Mut. Nachdem vor ca 15 Jahren der Versuch, eine Solidargemeinschaft/Selbsthilfegruppe "Aktiv gegen Armut" in Schwelm zu gründen, grandios scheiterte weil die Zielgruppe an der "Tafel" bei der damals anstehenden Bundestagswahl "nur NPD wähl(t)e, wenn ich wählen gehe". Solidarität wurde im Liberalisierungskapitalsmus der letzten 30 Jahre abgeschafft: dass ich gestern in Gelsenkirchen wieder einen Funken davon spüren konnte, gibt mir Hoffnung!

Unsere Hochachtung und Dank an die großartigen (!) Darsteller, an Autor und Regisseur und alle Mitarbeitenden an dieser spektakulär aufrüttelnden Produktion! Wer aber saß mit uns im Publikum? Nur die, die ohnehin diese Problematik auf dem Schirm haben? Wie können die erreicht werden, die es angeht? Wie kann die Botschaft aus dem Theater die größere Öffentlichkeit erreichen, die null Ahnung hat und haben will von den gruseligen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Beamte und Armuts-Verwalter?

Redet drüber! Schluß mit Schweigen und politisch gewollter Depression, die uns manipulierbar macht!