Texte zur Theaterkritik – Was die Liebe mit Kritik zu tun hat

Aus Abstand zur Nähe

26. Januar 2022. "Ich will doch nur, dass ihr mich liebt!", lautet ein berühmter Satz, mit dem der Regisseur Rainer Werner Fassbinder sein Schaffen begründete. Nur wer ihn liebe, dürfe ihn kritisieren, hat Johann Wolfgang von Goethe gesagt. Wie aber stellt sich die Sache aus Sicht der Kritik eigentlich dar, deren Ethos nicht weniger als Abstand fordert?

Von Andreas Wilink

"Ich will doch nur, dass Ihr mich liebt!" Rainer Werner Fassbinder © Gorup de Besanez CC BY-SA 4.0

26. Januar 2022. "Das Wort Liebe ist kein nützliches Wort. Es fehlt ihm an Genauigkeit." Schreibt Agota Kristof in ihrem Roman "Das große Heft", der schon mehrfach vom Film wie auch für die Bühne adaptiert wurde. Ich ergänze den klugen Satz variierend um einen weiteren: Das Wort Kritik ist kein nützliches Wort. Es fehlt ihm an Genauigkeit.

Empfinden mit Gründen

Was ist Kritik? – eine Mischform, zusammengesetzt aus verschiedenen Komponenten, verfasst für verschiedenste Öffentlichkeiten, ohne dass, wie für eine chemische Formel, die Bestandteile klar zu bestimmen wären, wenn nicht bloß gemeint ist, dass sie gewisse handwerkliche Aspekte zu berücksichtigen habe wie Textanalyse, Einordnung in historische und sonstige Zusammenhänge, Beschreibung, Wertung und Sprachvermögen. Unter Umständen darf sie für sich die Ambition auf eine eigene literarische Disziplin reklamieren.

Kritik sei "Empfindung mit Gründen", bestimmte Lessing. Bei diesem hellen Kopf, der wie Settimbrini auf dem "Zauberberg" im Zimmer des Hans Castorp den Lichtschalter betätigt, um das Dunkel aufzuklären, liegt die Betonung, so nehme ich an, auf den "Gründen". Goethe, dessen Klassizität durchaus den Schatten sah, den sein Monument warf, das in seiner Größe vieles und viele überragte und es desto schwerer machte – auf den Gipfeln ist es einsam –, ihn mehr als zu bewundern, wagt den Satz, dass nur der ihn beurteilen dürfe, der ihn liebe. Ich habe dieses anspruchsvolle, in gewissem Sinn übermenschliche Wort immer mit einem anderen von ihm zusammengebracht und -gedacht aus "Faust II": "Den lieb' ich, der Unmögliches begehrt". Sie scheinen mir Gemeinsames zu haben: die stolze Erwartung des Empfindens von Liebe in der Urteilsfindung und – in Umkehrung der Perspektive – das liebende Staunen vor denjenigen, die Unmögliches erstreben, verlangen, empfangen.

Sehnsucht spricht daraus nach einer Erfüllung, die immer nur annähernd möglich (und eben dadurch anwendbar) ist und als Absolutes ein Ideal bleibt, hin zu einem "ununterbrochenen Sehnen und Fassen, einer Glut, einem Strom", wie Marion in Büchners "Dantons Tod" weiß. In diesem Liebes-Gebot und Liebes-Angebot liegt etwas Unbedingtes, und das ist unbedingt anders als Alltagsgeschäft und ein Gebrauchsartikel auf dem Warenumschlagplatz von Ereignis und Meinung darüber.

Riskant-labile Doppelperspektive

Ich muss dabei oft an Lotte Eisner denken, die ich das Privileg hatte, noch kennenzulernen, als sie 1982 in Düsseldorf – ein Jahr vor ihrem Tod – den erstmals verliehenen Helmut-Käutner-Preis der Landeshauptstadt erhielt. Mit ihrem Standardwerk "Die dämonische Leinwand" hat sie den deutschen expressionistischen Stummfilm überhaupt benannt und gedeutet. Sie hatte freundschaftliche Beziehungen und Bindungen zu Regisseuren wie Fritz Lang, der sie in Briefen in Anlehnung an Goethes Gesprächspartner schon mal spöttisch-herzlich "Geliebte Eckersfrau" nannte, und Friedrich Wilhelm Murnau unterhalten und sehr viel später – nicht mehr in Berlin, sondern an ihrem Exil- und Lebensort Paris – zum jungen Deutschen Film und vor allem zu Werner Herzog, der zärtlich von ihr als der "Eisnerin" sprach. Sie war gewissermaßen zugleich Geburtshelferin und Standesbeamtin, die die Geburtsurkunde für eine Epoche der Filmkunst ausstellte. Erkenntnis, gewonnen aus wissenschaftlicher Analyse und aus der Person, ihren Konflikten, Krisen und Seelenbildern, die das Subjektive objektiviert und ein riskant labiles Verhältnis aus Abstand und liebender Nähe für die Sache eingeht.

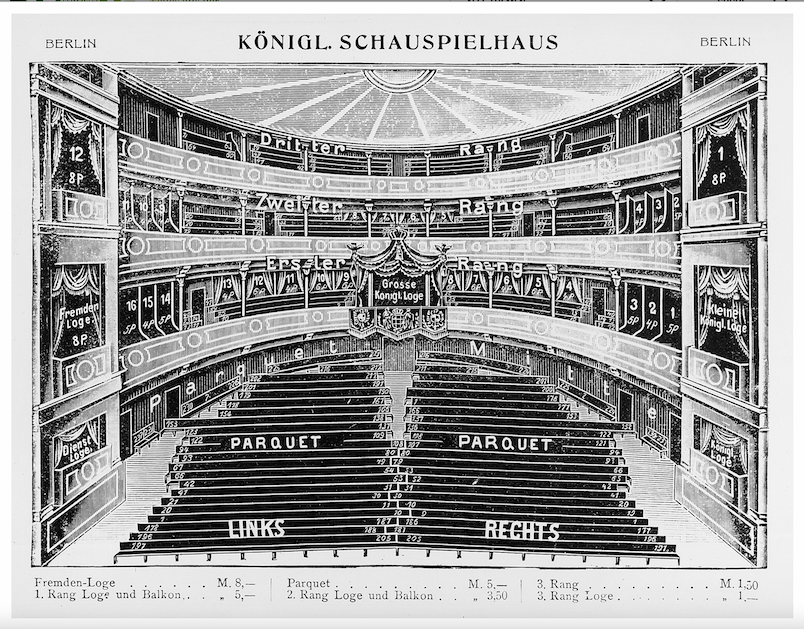

Saalplan des Königlichen Schauspielhauses Berlin, wo zwischen 1870 und 1894 der Kritiker Theodor Fontane stets Parkettplatz 23 belegte. Quelle: Konzerthaus Berlin

Saalplan des Königlichen Schauspielhauses Berlin, wo zwischen 1870 und 1894 der Kritiker Theodor Fontane stets Parkettplatz 23 belegte. Quelle: Konzerthaus Berlin

Wenn Kunst der Versuch ist, das Unmögliche zu entwerfen, zu komponieren, zu sprechen, zu spielen, in Bild und Wort zu erfassen, vor uns hinzustellen, und diesen Anspruch ins Werk setzt, gleichgültig, ob Gelingen oder Scheitern dabei am Ende stehen, ist sie dann nicht auch Stachel für den Betrachter, zumal den kritischen Betrachter, der sich habituell in diesem Unmöglichkeits-Raum aufhält, um sein Möglichstes zu tun, indem er es, nennen wir es vorsichtig, bezeugt? Aber selbst auch ahnungsweise ein Sehnen verspürt und das Sensorium besitzt für die Begegnung mit diesem Unmöglichen als dem Anderen.

Imaginäre Grenzen

Was freilich das Rätsel der Wahl noch nicht löst. Roland Barthes, der den Liebenden im Übrigen zum Künstler erklärt, insofern als er ein Bildner sei, schreibt in seinen "Fragmenten einer Sprache der Liebe" im Abschnitt "Anbetungswürdig": "Was die Sprache der Liebe auf diese Weise zum Abschluss bringt, ist eben das, was sie initiiert hat: die Faszination. Denn die Beschreibung der Faszination kann, letzten Endes, nie über die Aussage 'Ich bin fasziniert' hinausgehen." Nun, vielleicht kann sie doch …

Der Blick mag bewundernd selbstverloren und schwärmerisch sein Schauen beginnen und ist darin "eine himmlische Bewegung nach oben", wie Theodor Fontane in seinem "Stechlin" sagen lässt, der auch als Theaterkritiker unterwegs war. Wobei hier die Gefahr beachtet werden sollte, die jedem Akt des sich selbst Überspringens innewohnt, so dass der artistische Aberglaube, jemandem Hals- und Beinbruch zu wünschen, angebracht wäre. Denn es kann den professionell kritischen Betrachter in die Bredouille bringen, wenn sich in ihm ein Zwiespalt öffnet und zögernd der Wunsch reift, sich hinzuwenden und zuzuneigen.

Zu überwinden sind dabei Scheu, wenn nicht Angst und Scham vor der Berührung, davor, ein Noli me tangere zu hören und eine imaginäre Grenze zu überschreiten. Beethoven setzt seiner Missa solemnis den Wunsch voran "Von Hertzen möge es wieder zu Hertzen gehen". Er wünschte sich, unterschiedslos, eine existentielle Grunderfahrung. In der Herzkammer aber ist die Liebe zuhause.

Diese Zuneigung scheint mir durchaus eine zwiegesichtige Haltung, von leisem Unbehagen und Beklommen-Sein begleitet, weil etwas Unstatthaftes darin aufzufinden wäre und jemand drauf und dran ist, seinen sicheren Platz aufzugeben, der als steril empfunden sein kann, und die zugleich und trotzdem eine Attraktion herstellt, die sich als starke und stärkere Triebkraft erweisen kann.

Gefahr der Enttäuschung

Thomas Mann, der das Interesse für die bemerkenswertere, dauerhaftere Erscheinung gegenüber hoch auflodernden und feuergefährdenden erachtet, spricht es protestantisch nüchtern aus. Er nennt den Affekt "Neugierssympathie", die schwer zu greifen ist und sich ins Vieldeutige auflöst. Der Impuls jedenfalls strebt nach Kontaktnahme, die von der Kunst auf den Künstler – und den Menschen – übergeht. Dies setzt "Aufnahmelust" voraus, wie es ebenfalls bei Thomas Mann heißt, freilich im "Doktor Faustus" und da ist Adrian Leverkühns Bereitschaft für die Infektion gemeint, die aus einem teuflisch erotischen Abenteuer entsteht, das jedoch in den weiten Bezirk der Liebe einzuhegen ist.

Ein Theater bleibt leer, bis die Imagination es füllt: Der Zuschauerraum des Düsseldorfer Schauspiellhauses © PFP Planungs GmbH, Hamburg

Ein Theater bleibt leer, bis die Imagination es füllt: Der Zuschauerraum des Düsseldorfer Schauspiellhauses © PFP Planungs GmbH, Hamburg

Die Liebe, die sich uns nun schon in einem gewissen Spektrum aufgefächert hat, kann indirekten Ausdruck annehmen, der kritische Betrachter als gewissermaßen sich unsichtbar machende Instanz – das ist die Regel – damit allein bleiben und die Angelegenheit mit sich abmachen: in einem fiktiven Dialog, der auf der formalen und realen Ebene monologisch bleibt, ohne dass das Sehnen verschwände, wenn der insulare Prozess, den jedes Schreiben darstellt, es nicht sogar gerade eben vergrößert. Denn das Schreiben selbst ist bereits die mögliche – darin aber wenn nicht vergebliche, so doch antwortlose – Verbindung und Bindung an den, an die, an das Andere.

Oder der kritische Betrachter sucht Austausch, auch auf die Gefahr hin der Enttäuschung. Diese Gefahr erfasst der nur beim ersten Lesen einfach sich entschlüsselnde Satz, den Klaus Mann seinem "Roman einer Karriere – Mephisto", der selbst ganz und gar aus einem wechselhaft unsteten Gefühl geschrieben wurde, voranstellt, und der wiederum Leihgabe aus Goethes "Wilhelm Meisters Lehrjahren" ist. Er lautet: "Alle Fehler des Menschen verzeih ich dem Schauspieler, keine Fehler des Schauspielers verzeih ich dem Menschen."

Liebe macht nicht blind

Austausch ist es, so oder so, den man Liebe (die durchaus ihre theatralen, redseligen, rollenbewussten Anteile hat) nennen darf, weil er – wie beschrieben – aus Kenntnis erwächst, Geheimnis wahrnimmt und belässt, Leidenschaft teilt, den Intellekt fordert, Emotion erfasst und bewirkt und das Sinnliche belebt und vor allem, weil er auftut, was jenseits der eigenen Grenze liegt und dabei wohl auch das Bewusstsein eigenen Mangels spürbar macht, mithin die Sehnsuchts-Flagge hisst. Und einen Spiegelreflex auslöst, der noch genauer ins Blickfeld rücken soll.

Die Liebe aber macht nicht blind, wie der Volksmund behauptet, sie macht vielmehr sehend: auch für die Schwächen, das Unzulängliche, das Nicht-Gemeisterte. Will sie doch das Beste, Schönste, Höchste, das "Unmögliche", fordert es mit Härte und einem Anspruch heraus, die Neutralität nicht aufbringt. Liebe begnügt sich nicht.

Meinem Buch mit gesammelten Porträts von und Interviews mit Film- und Theaterkünstlern habe ich den Titel "Aus der Fernnähe" gegeben und damit den "Mephisto" Gustaf Gründgens zitiert, der – als Interpret und Künstler der "Kälte", um es mit einer Formel des Kulturwissenschaftlers Helmut Lethen zu sagen – in dem Begriff "Fernnähe" ein komplexes Spannungsfeld erzeugt und beschreitet und dabei über Abgründe hinweggeht.

"Fernnähe" beschreibt die Beziehung zwischen dem Schauspieler auf dem Planquadrat Bühne und dem Zuschauer außerhalb der Bühne – sowie umgekehrt. Der eine Vorgang ist aktivisch: Der Schauspieler stellt Distanz bewusst und zwingend her, die indes gleichwohl eine intellektuelle und mehr noch emotionale Verbindung stiftet, provoziert und benötigt. Der zweite ist passivisch: Der Zuschauer muss sich mit seiner Perspektive begnügen. Sonst wird es privat. Der Schauspieler bringt zusammen, indem er – reflektiert, intuitiv, technisch versiert – nachstellt, ausstellt, verwandelt, was wir entzweien. Oder was uns entzweit.

Der Kritiker als Sonderfall

Dass die Kunst nicht den Künstler spiegele, sondern den Betrachter, ist mehr als ein Bonmot, von denen der stilerprobte Oscar Wilde viele hervor-paradoxierte. Der Kritiker als Betrachter wiederum ist seinerseits ein Sonderfall und in gewisser Weise Zwitterwesen, nie nur ganz im Parkett heimisch, aber auf der Bühne hat er beileibe nichts verloren. Elfriede Jelinek würde an diese Stelle vielleicht schreiben: außer sein Herz. Er befindet sich im Begriffsschatten Zwischenraum – im 'weder noch', manchmal im 'sowohl als auch'. Mithin in einem nicht eindeutigen Zustand, was ihn wiederum dem Schauspieler eine Spur nahebringt, dessen Profession von Natur aus Ambivalenz produziert und aushält.

Missverständnis, Fehldeutung, Verkennung sind eingelagert. Die Liebe kann in die Irre gehen, betrügen und sich betrügen. Sie ist kein reiner Quell, der kein Wässerchen trüben könnte, sondern ein gemischtes, auch verunreinigt vorstellbares Element, das uns begegnet "in such a questionable shape" (Shakespeare).

Eines der krassesten, auch krass aberwitzigsten Modelle führt Joseph L. Mankiewicz in "All about Eve" von 1950 vor. Ein Schauspieler(innen)film, ein Melodram: also eine Erzählung über Sehnsucht und Fatum, in dem eine Bühnendiva von einer jüngeren Konkurrentin böse ausgetrickst wird. Eve Harrington, in der Maske des den Star anhimmelnden hässlichen Entleins, schleicht sich in das Leben der vor Talent glühenden Margot Channing (Bette Davis) ein wie ein Parasit. Macht sich unentbehrlich, spielt mit Männern und Frauen, dem Regisseur und Ehemann, dem Bühnenautor und dessen Frau, dem Theaterproduzenten und -kritiker und spielt sie gegeneinander aus, setzt sich im Wirtskörper fest und nährt sich von ihm, indem sie die Berühmte – den Blick der Zuneigung kopierend – bis ins Kleinste studiert und diesen Nutzen für sich und auf die eigene Karriere anwendet, worauf sie selbst zum bewunderten schönen Schwan wird. Aber nicht glücklich.

Identitätsvergewisserung und Identitätszersplitterung

Die Schauspielkünstlerin erscheint als Monster (von Anne Baxter bravourös wie in einem Horrordrama verkörpert), das sich skrupellos durchsetzt, Verrat übt und weder Freundschaft noch Gewissen kennt, aber auch als Werkzeug und Fremdherrschaft unterworfenes Objekt. Sie ist Täterin und Opfer gleichermaßen, denn der Theaterkritiker Addison deWitt (George Sanders) erklärt sie zu seinem Geschöpf, diktiert ihre Zukunft und zwingt sie ins wechselseitige Abhängigkeitsverhältnis. Damit nicht genug ist da am Ende wieder ein junges Mädchen, das vom Ruhm träumt, sich Eve Harrington andient und wie zur Probe deren Trophäe in Händen hält, gehüllt in den kostbaren Stoff von Eves Abendmantel und umstellt von Spiegeln, die ihr Bildnis vervielfachen.

Liebe, pervertiert zu Treulosigkeit und Eigensucht, zur Ausbeutung, zu Machtgebrauch und -missbrauch. Müsste es hier nun heißen: Keine Fehler des Menschen verzeih ich dem Schauspieler! Und wer hätte hier Recht zu verzeihen?

Der Spiegel fungiert als Instrument der Identitätsvergewisserung wie der Identitätszersplitterung und der Doppelung, als narzisstisches Requisit, Symbol des Vergänglichen, als Entree ins Totenreich wie bei Cocteau und als Gegenstand der Scheinproduktion, er kann (Selbst-)Erkenntnis leisten wie auch diesen Vorgang verhindern. Liebe definiert Joseph Brodsky in seinem Venedig-Buch "Ufer der Verlorenen" als "Verhältnis zwischen einer Spiegelung und ihrem Gegenstand". – Es ist, als würden wir bei dieser Darlegung des russisch-amerikanischen Dichters vom Taufwasser des Mystischen benetzt, das letztlich der Psychologie den Rang abläuft.

Das Stabile und das Labile

Fassbinders Schrei "Ich will doch nur, dass ihr mich liebt", der von seinen Figuren, ob sie Franz Biberkopf heißen, Petra von Kant, Martha oder Querelle de Brest, ebenso wie von dem, der sie ersann und inszenierte, ausgestoßen wird, durchhallt seine Filme und Stücke, die immer auch Spiegelkabinette darstellen. Am Ende seines vorletzten Films, "Die Sehnsucht der Veronika Voss" aus seinem Todesjahr 1982 – auch dies ein Schauspielerinnenfilm im Gewand des Melodrams – überlegt die Ärztin Dr. Katz (Annemarie Düringer) gegenüber dem schon sterbemüden Ex-Star (Rosel Zech), bevor sie ihr eine weitere Morphium-Dosis gibt, ob sie ihr nicht besser einen Menschen hätte verschreiben sollen. Den Menschen gibt es, den Sportreporter Robert Krohn, also auf seinem Feld auch ein Kritiker. Hilmar Thate spielt ihn, ebenso wie in dem nahezu zeitgleich gedrehten "Engel aus Eisen" von Thomas Brasch: mit stoischem Ernst, Skepsis und erschöpfter Traurigkeit.

Diese Konstellation ist mir vertraut, auch wenn sich die Gewichte des Labilen und Stabilen anders verteilt haben. Als ich "Die Sehnsucht der Veronika Voss" auf der Berlinale 1982 im Zoo-Palast sah – es waren meine zweiten Filmfestspiele als Kritiker, und ich war weit entfernt davon, auch nur zur Premierenparty eingeladen zu sein – ahnte ich weder, dass ich ein Jahrzehnt später mit einigen aus der heimatlos gewordenen Fassbinder-Family freundschaftlich verbunden sein würde, noch dass ein Schauspieler gewissermaßen von der Leinwand herabsteigt in mein Leben hinein.

Spiegelung und Widerhall

Die Zwei, Voss und Krohn, verlieren einander – sie entgleitet, er erstarrt in seinem Befremden. Zwei wie in einem Gedicht von Brasch:

"wenn ich in dir suche meine Unterkunft

wenn ich das Sehnen und die Sucht benenn mit deinem Namen

und denke, es war gestern, als wir zu uns kamen

wenn ich in meiner Liebe ganz verfangen bin

und alle meine Wünsche wandern zu dir hin

was kann denn daran unvernünftig sein,

wenn wir nicht uns, nur der Vernunft jetzt sagen:

Bleib allein."

Sehnende Sehnsucht. Das ist es. "Eine Liebe, das kostet immer viel" – noch so ein emblematischer Satz aus Fassbinders monumentalem Werk einer comédie humaine. Die einsame Leidenserfahrung, die geklärt aus der Kunst spricht, Widerhall und Spiegelung erzeugt bei dem, der sie aufnimmt und reflektiert und in ein, in sein Bezugsnetz spannt, als Ursprung liebender Hinwendung wäre – um an den Anfang der Überlegungen zurückzukehren – vielleicht eine genaue Benennung. Aus ihr wäre das Bedürfnis, die Fähigkeit, die Erlaubnis, die Notwendigkeit zu lieben abzuleiten.

Tu che la vanità

Wann habe ich das gespürt oder begriffen? – vor langem. Dank beiderseitig gesuchter und gehaltener, manchmal mühevoll gehaltener Verbindungen. Etwa an einem der nicht selten bei Morgengrauen endenden Abende mit Werner Schroeter in seiner oft nur von Kerzenlicht beleuchteten Wohnung beinahe in Rufweite zum Düsseldorfer Schauspielhaus und Hofgarten, bei dem er – seiner Gewohnheit nach in den ihm eigenen, melodisch gemurmelten Redewendungen kommentierend – Schallplattenaufnahmen mit Maria Callas, Anita Cerquetti und Mirella Freni vorspielte und ihre Arie der Elisabetta aus Verdis "Don Carlos", 'Tu che la vanità', miteinander und mit sich – und, wer weiß, mit mir – in Beziehung brachte.

Oder an einem Abend in Mülheim an der Ruhr mit dem 23- oder 24-jährigen Christoph Schlingensief, als er mir, dem um weniges Älteren, von seinem Mörder-Traum als einem wahrhaftigen Geschehen erzählte, das aus der Fantasie in die Freiheit ausgebrochen war, und aus dem er mit panischem Schrecken erwacht sei, der zur Gestalt wurde und sich ihm wie ein Schatten aus der schwarzen Romantik anheftete. Momente, in denen mehr und anderes sich vollzog, als Verständnis für eine künstlerische Bedingung und Besetzung zu entwickeln.

Wann habe ich mich getraut, mir die Liebesbewilligung für meine 'kritische Distanz' weniger einzugestehen als zuzugestehen?

Im Sinne von Brodsky "Verhältnis"-mäßig sehr viel später.

Andreas Wilink, 1957 in Bocholt geboren, studierte Germanistik, Geschichte und Kunstgeschichte. Der in Düsseldorf lebende Kulturjournalist, Theater- und Filmkritiker war seit den achtziger Jahren Redakteur der Westdeutschen Zeitung und wechselte dann zur Süddeutschen Zeitung. 2003 hat er das NRW-Magazin kultur.west mitbegründet und bis 2018 geleitet. Als Autor schreibt er u.a. für nachtkritik.de. Für die Berliner Festspiele hat er als Juror sechs Jahre lang die Auswahl des Berliner Theatertreffens mitbestimmt.

Andreas Wilink, 1957 in Bocholt geboren, studierte Germanistik, Geschichte und Kunstgeschichte. Der in Düsseldorf lebende Kulturjournalist, Theater- und Filmkritiker war seit den achtziger Jahren Redakteur der Westdeutschen Zeitung und wechselte dann zur Süddeutschen Zeitung. 2003 hat er das NRW-Magazin kultur.west mitbegründet und bis 2018 geleitet. Als Autor schreibt er u.a. für nachtkritik.de. Für die Berliner Festspiele hat er als Juror sechs Jahre lang die Auswahl des Berliner Theatertreffens mitbestimmt.

© Foto: Markus Feger

Wir bieten profunden Theaterjournalismus

Wir sprechen in Interviews und Podcasts mit wichtigen Akteur:innen. Wir begleiten viele Themen meinungsstark, langfristig und ausführlich. Das ist aufwändig und kostenintensiv, aber für uns unverzichtbar. Tragen Sie mit Ihrem Beitrag zur Qualität und Vielseitigkeit von nachtkritik.de bei.

mehr debatten

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Wasserschäden durch Brandschutz Rechnung

-

Medienschau Dt-Defizit Mitarbeiterrücken

-

ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

-

TheatreIST-Festival Türkei Toller Bericht

-

Rücktritt Würzburg Nachtrag

-

Leser*innenkritik Anne-Marie die Schönheit, Berlin

Vielen lieben Dank!