Cyrano de Bergerac - Burgtheater Wien

Schimpfkunst mit Inbrunst

6. April 2022. Wie klingt der Liebesbrief-Ghostwriter Cyrano de Bergerac im Hip-Hop-Zeitalter? Martin Crimp hat Edmond Rostands Versdrama von 1897 überschrieben und das historische Setting mit unserer Battle-Rap-Gegenwart verknüpft. Der gewinnt die Regisseurin Lily Sykes durchaus apokalyptische Töne ab.

Von Reinhard Kriechbaum

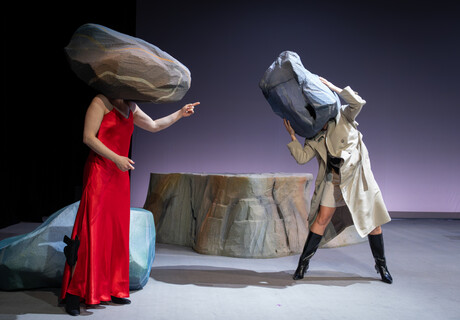

Das Ensemble des Wiener Burgtheaters in Martin Crimps Überschreibung des "Cyrano de Bergerac" in der Regie von Lily Sykes © Nikolaus Ostermann

6. April 2022. Sechs Schminktische, zwei Kinostühle, zwei Kleiderständer, ein Klavier, ein Schlagzeug, zwei E-Gitarren. Leute in Straßenkleidung kommen auf die Bühne, begrüßen sich, schießen Polaroids. Degen haben sie schon auch dabei, und zwei legen auch wirklich eine Fechtnummer hin – aber das ist noch vor Vorstellungsbeginn. Dann ist drei Stunden lang kein Fechtgerät mehr zu erblicken. Es wird allein verbal zugestochen. Im Freistil, wie es sich gehört in einem Wortgefecht des Hip-Hop-Zeitalters.

Der englische Dramatiker Martin Crimp hat den Mantel-und-Degen-Klassiker "Cyrano de Bergerac" neu geschrieben und dabei einerseits von Edmond Rostands Sehweise vom Ende des 19. Jahrhunderts sehr konkret zurückgeführt ins historische Umfeld des Frühbarock, des Dreißigjährigen Krieges. Zugleich ist dieser "Cyrano" aber im Stil eines Battle-Rap-Events total heutig ausgerichtet.

Alles straffer macht die Metapher

"Lausch mit Inbrunst / meinem Kaleidoskop der Schimpf-Kunst!" Das ist die Devise von Cyrano und seinem Widersacher. Die anderen ausstechen mit allen Mitteln. Alles ist erlaubt, nur irgendwo im Satz muss es sich reimen. Das Versmaß ist bei Martin Crimp und seinen Übersetzern so frei wie die Sprache und die Inhalte. Da wird enthemmt gekalauert und einen Halbsatz später hintergründig ironisiert. "Jedes Gericht wird straffer / durch eine pikante Lebensmittel-Metapher" heißt es. In der nächsten Szene tadelt die selbstbewusste Roxane "den männlichen Blick in der Frühmoderne".

Dichtet inkognito Liebesbriefe und trägt das "radical coming out" im Gesicht: Franz Pätzold als Cyrano de Bergerac (vorn), umringt von Gunther Eckes, Alexandra Henkel, Bless Amada und Lilith Häßle (v. l.) © Nikolaus Ostermann

Dichtet inkognito Liebesbriefe und trägt das "radical coming out" im Gesicht: Franz Pätzold als Cyrano de Bergerac (vorn), umringt von Gunther Eckes, Alexandra Henkel, Bless Amada und Lilith Häßle (v. l.) © Nikolaus Ostermann

Und der Mann mit der langen Nase, sprich "dem radical coming out" im Gesicht? Der dichtet – ganz gemäß dem literarischen Vorbild Rostands – hunderte Liebesbriefe für seinen Liebes-Widersacher Christian. Aber er zieht (und das steht so nicht bei Rostand, sondern in der Biografie des echten Cyrano) für die Freiheit und persönliche Integrität ins Feld. Natürlich auch für jene der (Dicht-)Kunst. Gerne verzichtet er auf einen guten Draht zu den Zensoren im Dienst des Kardinals Richelieu, verzichtet auch "auf eine Leiter in den Arsch von Kulturfunktionären". Und sagt ganz poetisch-renitent in Sachen künstlerischer Authentizität: "Das lohnt mehr als im fahlen Erdendämmer / mitzumachen beim Schweigen der Lämmer."

Gut durchnässt von Wortschwällen

Da könnte man sich also nach drei Theaterstunden mit Gewinn durchzitieren durchs provokant Platte oder gewitzt Geistreiche. Man fühlt sich zwischendurch auch gut durchnässt von den Wortschwällen, aber in der Inszenierung von Lily Sykes werden dann doch über wesentliche Strecken auch der Nachdenklichkeit Wege freigestochen.

Es ist eben auch in einer Battle-Rap nicht alles bloß sportives Maulgemetzel. Plötzlich wirken die Figuren dünnhäutig und verwundbar. Da wird aus Christian mehr als der tölpelhafte Akademiker-Hasser, als der sich Tim Werths zuerst einführt. Und Franz Pätzold in der Titelrolle scheint mehr als einmal nachdenklich darüber, ob er mit seinem Ghostwriter-Engagement nicht Christian mehr betrügt als Roxane. Lilith Häßle ist diese selbstbewusste, in ihrer Intellektualität vielleicht gar zickige Roxane, die den steifen, mit heiserer Stimme auf Liebe drängenden De Guiche (Markus Scheumann) unverblümt abblitzen lässt. Lily Sykes formt mehrschichtige und deshalb glaubwürdige Figuren.

Nichts geht der intellektuellen Frau (Lilith Häßle) über den geschmackssicheren Versorger mit Lesestoff (Franz Pätzold), hinten Alexandra Henkel, Gunther Eckes und Bless Amada (v. l.) © Matthias Horn

Nichts geht der intellektuellen Frau (Lilith Häßle) über den geschmackssicheren Versorger mit Lesestoff (Franz Pätzold), hinten Alexandra Henkel, Gunther Eckes und Bless Amada (v. l.) © Matthias Horn

In Akt vier und fünf der Inszenierung wird's schließlich apokalyptisch. An Leinen über der Bühne hängen jetzt dutzende Hemden mit roten Kreuzen: Symbol für die Gefallenen. Darunter geht die Wort-Battle weiter, aber deutlich schaumgebremst. Nur kurze Aufhellung bei Erscheinen der Frauen. Nach Schlagzeug-Granatendonner sitzt Christian auch bald mit Kreuz am Hemd da. Tot, auch wenn er noch eine Gitarre in Händen hält.

Letzte Verbalschlacht gegen sich selbst

Zeitschnitt, fünfzehn Jahre später: Roxane hat, anders als in Rostands Vorlage, wo sie ins Kloster geht, "viele Männer" gehabt, erfahren wir aus ihrem Mund. Cyrano ist jetzt so etwas wie der Hausfreund, der sie mit gutem Lesestoff versorgt. Wo bleibt er jetzt nur? Schließlich kommt er doch, gesteht die Sache mit den Briefen, was Roxane mit fassungslosem Lachen und Weinen zugleich quittiert. Aber da leuchtet schon auf Cyranos Rücken das Kreuz (wir sind wieder nah an Rostand). Noch führt er die letzte Wort-Schlacht gegen sich selbst. "Kommt ein Mann in die Bar", hebt er mehrmals an, die Witze nehmen unterschiedliche Wendungen. Einer ist der letzte. Blackout. Eine Tragödie, auch ohne Degen.

Cyrano de Bergerac

Martin Crimp nach Edmond Rostand

Deutsche Fassung von Ulrich Blumenbach und Nils Tabert

Regie: Lily Sykes, Bühne: Márton Ágh, Kostüme: Lene Schwind, Musik: Wouter Rentema, Jan Schoewer, Licht: Michael Hofer, Choreographie: Laura Witzleben, Damaturgie: Alexander Kerlin.

Mit: Lilith Häßle, Franz Pätzold, Bless Amada, Tim Werths, Alexandra Henkel, Gunther Eckes, Markus Scheumann.

Premiere am 5. April 2022

Dauer: 3 Stunden, eine Pause

www.burgtheater.at

Kritikenrundschau

Versprühten "die Auftaktspäße betreffend Nase & Co" anfangs qua Sprache noch "Esprit", verlaufe sich der knapp dreistündige Abend "bald ohne erkennbare Spur", schreibt Margarete Affenzeller im Standard (6.4.22). "Der Wechsel in die tragische Hälfte des Romans, an die Front der Gascogner Soldaten, gelingt dann nicht mehr", urteilt die Kritikerin. Generell lägen der Regisseurin Lily Sykes "die leichten Strecken deutlich besser", da lebe ihr Theater auf. In den tragischen Passagen stocke es.

"Reimend messen sich die Charaktere fast drei Stunden lang", findet Norbert Mayer in der Presse (6.4.2022): "Neben Pätzold, der angenehm melodisch spricht und immer ein wenig melancholisch, wenn er als Cyrano nicht gerade auszuckt, brilliert auch Häßle. Die Komik beherrscht sie so wie das Spröde und Kaprizierte, zudem spielt sie eine hochmoderne Frau." Zu erleben sei "ein toller Text mit fantastischen Szenen", die allerdings "nach der Pause abflachen, ehe es zum traurigen Finale kommt". Dort werde diese Komödie "tiefschwarz".

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Medienschau Giesche Marginalisierte Positionen

-

Leser*innenkritik Ellbogen, Maxim Gorki Theater Berlin

-

Orden für Jelinek Ode an El Friede

-

Wasserschäden durch Brandschutz Rechnung

-

Medienschau Dt-Defizit Mitarbeiterrücken

-

ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

Völlig konzeptlos erscheinende, vor sich hinwackelnde Regie... Bühnenbild ohne weitere Aussagekraft und schäbige Gegenwartskostümen... Viel Musik, nicht nur a capella-Chöre der Darsteller, sondern auch eine Krawall erzeugende Band auf der Bühne. Das ist der Gegenwartsbezug?

Franz Pätzold spielt mit sehr großer Nase angeblich den Cyrano – aber wer ist er? Er darf nicht forsch und furchtlos sein, nicht brillant und vollmundig, kein Mann, der seine schöne Seele schamhaft hinter der herausfordernden Fassade verbirgt. Pätzold steht geradezu ratlos als Mann ohne Eigenschaften auf der Bühne, völlig durchschnittlich, der sich von keinem anderen abhebt. Ob Franz Pätzold im echten Stück unter kompetenter Regie ein „echter“ Cyrano wäre – wir werden es wohl nie erfahren. Wir sehen nur den Nasen-Zwerg, den die Crimp-Fassung aus ihm machte.

Die Roxane von Lilith Häßle ist eine Frau von heute. Gerade darum erscheint die Kernaussage des Werks, dass ein „schöner“ Verstand einem schönen Gesicht vorzuziehen ist, hier völlig irrelevant – welche so moderne Frau verlangt hochrangige Lyrik als Liebesbeweis?

Der Rest des Ensembles bringt Stichworte, aber keine Figuren – am wenigsten Tim Werths als der „schöne“ Christian, der so gut wie nicht vorhanden ist. Am ehesten bringt noch Markus Scheumann als De Guiche einen Hauch von gefährlicher Obrigkeit ein, aber dieses Handlungselement wird nur im Programmheft, nicht auf der Bühne vermittelt. Alexandra Henkel spielt alle Frauenrollen, Bless Amada und Gunther Eckes stehen auch auf der Bühne.

Der Abend war nicht weniger als kaltblütiger Mord an allem, was das Original des „Cyrano de Bergerac“ schön, wunderbar und besonders macht… aber das ändert nichts am Beifall. Die Wiener beklatschen gleichmäßig alles, was man ihnen vorsetzt... (Der Neue Merker)