Calvinismus Klein - René Pollesch debütiert in Zürich und trifft Christoph Schlingensief

Was die Seele ist

von Charles Linsmayer

Zürich, 4. Dezember 2009. "Ich halt das nicht mehr aus. Warum müssen wir immer selbst lieben? Ich will, dass das endlich jemand anderer für mich macht. Ich will das nicht alles selber machen!" Martin Wuttke gibt Aussagen wie diese voller Entrüstung von sich und lässt sich von Carolin Conrads schnippischem "Du willst doch bloß deine Liebe zu mir an jemand anderen delegieren" nicht aus dem Konzept bringen. Er ist sich sicher: "Unsere intimsten Regungen können wir an andere delegieren. Ohne dass wir ein Problem damit haben. Da genau ist unsere Seele: Die Außenbeziehung des Körpers mit sich selbst!" Worauf die Partnerin, um Antworten nicht verlegen, kontert: "Das erlebe ich manchmal, wenn du mit anderen Körpern irgendwelche Außenbeziehungen pflegst: ich weiß dann, das ist meine Seele."

Die beiden agieren innerhalb einer Bühnenkonstruktion von Janina Audick, die aus zweistöckigen Bauten, einer Drehbühne, zwei Videobildschirmen und der Andeutung eines Variété-Theaters besteht. Und sie wechseln ständig ab zwischen Präsentationen auf den Bildschirmen und wirklichen Szenen und entwickeln dabei einen Aktivismus, von dem man schon bald zu vermuten beginnt, dass er den handlungsarmen Text von Pollesch à tout prix in Fahrt zu bringen hat – und vielleicht auch ein klein wenig über seine inhaltliche Dürftigkeit hinwegtäuschen soll.

Geburt des interpassiven Theaters

Thema des Abends ist aber keineswegs der Aktivismus, sondern der Passivismus. Polleschs Stück präsentiert sich nämlich als Geburtsstunde des interpassiven Theaters, das das bisherige, pauschal als interaktiv desavouierte, ablösen und eine Form von Bühnenkunst initiieren soll, die keinerlei Sinn oder Erkenntnis mehr vermittelt, sondern bloß noch Körper vorzeigt. "Ihr seid gar nicht passiv", ruft Wuttke dem Publikum zu. "Ihr wollt noch fühlen, ihr wollt noch irgendetwas erleben, ihr wollt den ganzen sentimentalen Scheiß!"

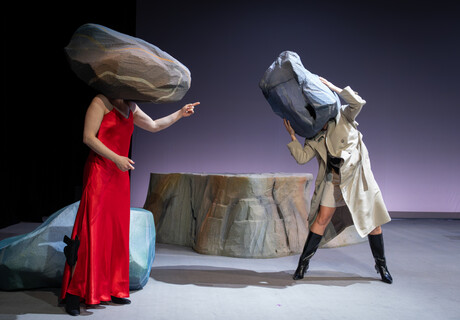

Pollesch warnt im Programmheft: "Nicht der Text muss Sinn garantieren, sondern die Schauspieler, und die meisten nehmen den Auftrag auch gerne an." Was auf das Verhalten der Protagonisten des Abends hundertprozentig zutrifft, gelingt es dem rührig engagierten Marti Wuttke und der jugendlich-alerten Carolin Conrad doch, aus der Textvorlage gerade dadurch, dass sie sie mit pathetischem Bierernst umsetzen und scheinbar ihre ganze Seligkeit von der korrekten Vermittlung der Interpassivitätstheorie von Robert Pfaller an das Zürcher Publikum abhängt, wunderbar komisches Slapsticktheater zu machen: Grand Guignol und Commedia dell'Arte, Zirkus und Clownerie in einem.

Am besten aber sind sie immer dann, wenn sie für Momente vom Theoretisieren abkommen und ganz in den sprachlichen Nonsens verfallen. Da zum Beispiel, wo sie unentwegt "den Becher mit dem Fächer" mit dem "Pokal mit dem Portal" verwechseln. Oder wenn Carolin Conrad am Ende eines überlangen Disputs ungerührt fragt: "Wo ist mein Lippenstift" und ein mannsgrosses Exemplar des fraglichen Accessoires erscheint, das in einer wunderbar komischen Zirkusnummer Verwendung findet.

Schlingensief stiehlt Pollesch die Show

So witzig das zuweilen anmutet, nach etwa einer Stunde läuft sich der Interpassivitätsdiskurs trotz allen Anklängen an die calvinistische Askese, die es zu überwinden gilt, langsam tot, und das Publikum ist sichtlich erfreut, dass mit dem Einzug von Schlingensiefs Trauerzug mit Chor, Ministranten, Priester und Todeskandidat nun doch der Interaktivismus wieder die Oberhand gewinnt – der fast schon historisch zu nennende erstmalige Interaktivismus zwischen den zwei Zürcher Schauspieltheatern nämlich.

Schlingensief, der unter komischer Verballhornung des Schweizer Dialekts einen fremdenfeindlichen Leserbrief vorliest und verkündet: "Ich bleibe hier und gehe nicht zurück nach Deutschland", stiehlt Pollesch letztlich die Show, und weil das Stück exakt mit dem Abzug der Schlingensief-Truppe zu Ende geht, ist es nicht einmal sicher, wem der eher dürftige, von den meisten noch im Aufstehen und Weggehen gespendete Applaus denn nun gegolten hat: Polleschs Passivitäts-Slapstick und dem brillanten Komikerpaar, das ihn gerettet hat, oder Schlingensiefs Aktivitäts-Spektakel, das nicht nur mit der gegenwärtigen politischen Diskussion in der Schweiz, sondern auch mit jenem Entsetzen Scherz treibt, das der Tod, unter was für Masken auch immer, noch allemal darstellt.

Calvinismus Klein (UA)

von René Pollesch

Regie: René Pollesch, Bühne: Janina Audick, Kostüme: Aino Laberenz, Video: Meika Dresenkamp.

Mit: Carolin Conrad und Martin Wuttke.

In den Vorstellungen am 6. und 8. Dezember Kooperation mit Christoph Schlingensiefs "Unsterblichkeit kann töten. Sterben lernen! (Herr Andersen stirbt in 60 Minuten)" und dem Theater am Neumarkt.

www.schauspielhaus.ch

Mehr zu René Pollesch in unserem Glossar.

Kritikenrundschau

In der Sendung Kultur Heute auf Deutschlandfunk berichtete Christian Gampert am 5.12.2009: Bei Christof Schlingensief verliere das Sterben einen Teil seines Schreckens, wenn es "kollektiv zu Kunst verarbeitet wird". Wenn der Sterbende mit "französischem Akzent herumnäselt" und als "skurrile Jesusfigur" sein Kreuz die Treppe heruntertragen müsse. Schlingensief suche "Seele", "Unsterblichkeit" und den "Hypergott", der für ihn eine "alles umfassende Energiewolke oder so was" sei. Wie ein "dadaistischer Passionszug" zögen die Schlingensief-Schauspieler durch die nächtliche Züricher Altstadt in Richtung Schauspielhaus. Das seien die schönsten Momente dieser Inszenierung: "Eine verschleierte, aus dem Mittelalter herausgefallene Madonnenfigur tänzelt über den Zebrastreifen, ihr folgt eine Mutter mit 50iger-Jahre-Kinderwagen und der kreuztragende Jesus nebst Anhängern. Die Autos halten an, die Stadt steht einen Moment lang still." Ein "groteskes, subversives Fellini-Theater" komme da über die Schweizer, "der Einbruch des Sakralen in die banale Kommerzwelt der Finanzmetropole Zürich".

In einem ersten Artikel schreiben tan/sda auf der Webseite des Zürcher Tages-Anzeigers (5.12.2009): Wer Lust habe auf "sinnigen Nonsens, auf perfekte Schauspieler-Kunst-Stücke und tiefernsten Blödsinn", solle sich die "verlinkte Freundschafts-Theater-Coproduktion" unbedingt ansehen. Bei René Pollesch gehe es "um die Beseitigung des «jahrzehntelangen Terrors des interaktiven Theaters, diese widerliche Kunstform der Geselligkeit.»" Nur Körper seien noch wichtig, Sinn sei "Papperlapapp", referieren die Zeitungswebseitenreferenten das zu Referierende. Die beiden Schauspieler spielten "brillant" Und als der "ganze Ulk doch etwas schlaff zu werden" drohe, komme Christoph Schlingensief zu Hilfe. Schon vorher habe man auf Video den Weg der Schlingensiefschen Prozession verfolgen können, mit dem "das Kreuz tragenden Andersen, mit Chören, Maria und Kinderwagen". Ein "schön geselliger, sinnreich-sinnloser, witzig-frecher, kurz-würziger Theaterabend", das Publikum "lachte sich krumm".

Die eigentliche Rezension reicht Simone Meier nach. Sie schreibt auf der Webseite des Tages-Anzeigers (7.12.2009): "Calvinismus Klein" beweise "wie erfrischend" radikales Denken sei. Thema des Abends: Carolin Conrad und Martin Wuttke suchen nach einem "interpassiven Theater"; wo man nicht mehr selbst Rührung verspüren müsse, sondern die Erledigung dieser "Arbeit" delegiere. So kümmere sich ein Schauspieler etwa einen Abend lang um die Frau, während der Theaterbesucher sich entspannen und "calvinistischer Askese" hingeben könne. Das "traditionelle Sinnsuchertheater" dagegen sei "absolut hohl", verkünde Wuttke. "Wie immer bei Pollesch" spielten die Schauspieler "mit Leib und Leben", und die "hochkomplexe Interaktiv-Interpassiv-Theorie" verschmelze "mit einer sehr handfesten Verkörperung, deftigen Kostümen" (den "Spielcasinos und Tanzpalästen der 20er-Jahre" entnommen), "Tricks und Zauberei". Hypnotisch, wie "schamlos charmant" Pollesch dem Pfauen-Publikum eine Beschimpfung" unterjubele. Dann stürme Schlingensief "wie ein komischer Onkel aus Havanna im Boulevardtheater" auf die Bühne. Wenn Wuttke auf ihn zeige und sage: «Mein Freund stirbt», meine er damit den realen Schlingensief, der real sterbe. "Und weil Christoph vor uns auf der Bühne steht und stirbt, delegieren wir im Zuschauerraum – der interpassiven Theatertheorie zufolge – nun unser Sterben kollektiv an ihn. Womit dann recht eigentlich Christus auf der Bühne stünde."

In der Neuen Zürcher Zeitung (7.12.2009) schreibt Barbara Villiger Heilig: "So, wie in den Kleiderschrank jeder Frau ein Calvin-Klein-Hosenanzug gehört, braucht jedes Theater seinen Pollesch auf dem Spielplan." Die glitzernde Posse "Calvinismus Klein" sei "nicht schlecht, aber schlicht". Wie immer handele es sich um einen "hochstaplerischen Mix von Zitaten aus den intellektuellen Schubladen", bloß "weniger bissig" als zu besseren Pollesch-Zeiten. Wenn Wuttke "mit erregter Inbrunst" darlege, dass er Conrad nicht "andauernd selber lieben" könne und sie den Blick mit "äusserst gekonnt damenhaft-dämlichem Ausdruck" an Wuttkes Lippen hefte, simulierten die beiden "Boulevardkomödie altmodischen Stils". Die "neumodische Verkleidung als Diskurstheater" sei problematisch. "Denn: Was soll diese aufgeblähte Petitesse, deren Gehalt pure Luft" sei? Die "ganze Mär vom interpassiven Theater" sei ein "netter, nicht wirklich abendfüllender Witz, dem man alles Gute wünscht für die Zukunft im Abonnement". Der als "Papst kostümierten Schlingensief" und die Seinen hätten indes durch ihr Erscheinen René Pollesch die Show gestohlen. Allerdings feierten "Insider" sich beim "interpassiven Mummenschanz" auf Kosten der Theatergäste" selbst. Wen interessiere das eigentlich?

In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (7.12.2009) erklärt Martin Halter: Der Höhepunkt der "partiellen unmittelbaren Kommunikation" zwischen Schlingensiefs "hyperaktiven Körpertheater und Polleschs interpassivem Kopftheater" sei der Einzug eines Messias mit Kreuz und Dornenkrone, Kirchenchor und Publikum ins Schauspielhaus, der zum "Abbruch der Veranstaltung" führe. Das "Freundschaftsspiel" zwischen dem "Theaterdiskurskritiker" und dem "Sterbelehrer" ende mit "dem Sieg des todkranken Entertainers", der sich auf dem Boden wälze, "Islamfeinde drollig auf Schweizerdeutsch" imitiere und sich mit "einer Drohung" verabschiede: "Ich bleibe hier und gehe nicht zurück nach Deutschland. Ich will eure Toilette sein." - "Calvinismus Klein" dagegen sei eine "einzige Enttäuschung", "total missglückt als Interaktion". Polleschs "interpassives Stück" sei ein "sich selbst betrachtendes Werk, das nur sehr reflektierten Gemütern Genuss aus zweiter Hand verschafft".

In der Frankfurter Rundschau und der Berliner Zeitung ist heute (7.12.2009) – Dank der vom Besitzer beider Zeitungen Dumont angestrebten Synergieeffekte – eine von Dirk Pilz und Peter Michalzik verfasste "interaktive Doppelkritik" erschienen. "Wie redet man über das Sterben?" fragt Michalzik und setzt fort: "Eine Antwort auf die Frage wäre fast schon ein Antwort auf die Frage: Wie stirbt man? Das ist Schlingensiefs Frage." Alles sei "Skizze", "bloß keine Stilisierung, bloß kein künstliches Gefühl". Ein "typisches Schlingensief-Chaos, diesmal in der ganz kleinen Form". Bei René Polleschs "Calvinismus Klein" habe Martin Wuttke, berichtet Dirk Pilz, immer wieder gerufen: "Ich verstehe das nicht!" Dabei wische die Hand "fahrig die Stirn hinauf". In Polleschs jüngstem Werk gehe es um das "interpassive Theater" (Wuttke), um "die Unaktive im Bad!" (Conrad), um den "Boulevard-Schmerz" (Schlingensief). Polleschs Theater wolle, dass wir "an Erkenntnis gewinnen, es will aber auch, dass wir nicht dauernd unseren Kopf anschalten". Immer stritten diese zwei Seelen in seinem Bühnenspiel, und fast immer siege "die Amüsierlust des Publikums". Wahrscheinlich gebe es im Stadttheaterbetrieb derzeit kein besseres Boulevardtheater. Was dagegen Schlingensief in Zürich zeige und tue, so wiederum Michalzik, sei "kein Theater mehr und keine Kunst. Wenn es etwas ist, dann ist es Gottesdienst." Das ginge ohne "peinlich zu sein", weil er es nicht zu kaschieren suche. "Schlingensief fragt angesichts seines Sterbens naiv und öffentlich nach Gott. Er ist jetzt wirklich ein Sterbelehrer. Wenn es noch Propheten geben könnte, müsste man ihn einen Prophet nennen."

In der Süddeutschen Zeitung (7.12.2009) macht sich Christopher Schmidt Gedanken um Interaktivität und Interpassivität. "Vergesst die Interaktivität!", hebt Schmidt an, dieses alte "Versprechen auf direkte Demokratie in den Künsten". Jetzt ist "Interpassivität das neue Losungswort der Stunde". Darum kreise Polleschs Abend. Der Titel "Calvinismus Klein" setze "Verzicht und Konsum" gleich. Das interaktive Theater, so Wuttke, habe auf eine Kommunikation gezielt, die auf einem abwesenden Sinn beruhte. Zu erkennen, dass der Sinn im Theater aber der Körper sei, das pädagogische Anliegen indes eine Illusion, könnte ein erster Schritt zur Überwindung des Kapitalismus sein, "dessen Zahlungen selbst ‚nur auf dem Versprechen künftiger Zahlungen’ beruhen."

Gut, soweit.

"Calvinismus Klein" habe sein Theorem auf die Ebene eines Ehestreits "heruntergebrochen", wobei das "Boulevard-Setting" "populäre Unterhaltungsformate" bediene, "um sie zu unterwandern". Das Carolin Peters (sic!) zwischendurch in drei Teile geteilt werde, sei Sinnbild "für den disjunktiven Charakter der arbeitsteiligen Gesellschaft". Weil der Einbruch der Schlingensief-Schauspieler früher als geplant geschah, sei "für Momente" im Schauspielhaus "Chaos" ausgebrochen und Wuttke um "die Coda seines Textes" gebracht worden. Jedenfalls aber könne man sagen, dass auch das Pollesch-Theater "seine Virtuosen besitzt". Allein wie "Martin Wuttke mit gespielter Atemlosigkeit seine Einsätze dehnt, um seiner in diesem Hochgeschwindigkeits-Theater ungeübteren Partnerin echte Atempausen zu gönnen, weist ihn als Hochleistungs-Profi des Theater-Kapitalismus aus."

Auf Welt Online (7.12.2009) erinnert der Österreicher Ulrich Weinzierl an die Parallelen zwischen Österreich und der Schweiz. Beide Länder seien – aus gutem Grund – vom Helden zum Buhmann der Völker abgestiegen, beide litten unter "Demütigungen des nationalen Selbstbewusstseins". Und beide suchten "Zuflucht in der Trotzhaltung des "Jetzt erst recht!" In die aufgeheizte Atmosphäre in der Schweiz, wo Kritiker des Volksentscheides bereits als Totengräber der Demokratie gebrandmarkt werden, platze nun abermals wie zu Zeiten der Ausländer- und Asylantenhetze der ÖVP/FPÖ-Regierung in Wien, Christoph Schlingensief, mit einer "hurtig improvisierten "Intervention" ". Seit "eh und je" seien Polleschs Stücktitel die "witzigsten im deutschen Sprachraum", nur leider sei der Titel "Calvinismus Klein" auch das Beste an dem Stück. Die Theorie der Interpassivität des Wiener Kulturphilosophen Robert Pfaller, lasse sich "am einfachsten am Wesen der Pornografie veranschaulichen": „Wir haben Lust an fremder Lust.“ Martin Wuttke und Carolin Conrad erörterten das "furios". Indes habe das "bewährte" Pollesch-Prinzip, "hochgestochenen Diskurs aus rasanten Plappermäulchen in hysterische Boulevardkomödie zu verwandeln", schon überzeugender funktioniert. Rettung bringe Schlingensiefs "berüchtigte Interaktivität". Das Motto im Untertitel "Sterben lernen!" habe "den Beigeschmack emotionaler, existenzieller Wahrhaftigkeit", verbunden mit einer Frohbotschaft: "Solange Christoph Schlingensief seine Krebskrankheit zum Tode zu inszenieren vermag, geht es ihm nicht ganz schlecht."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Medienschau Giesche Marginalisierte Positionen

-

Leser*innenkritik Ellbogen, Maxim Gorki Theater Berlin

-

Orden für Jelinek Ode an El Friede

-

Wasserschäden durch Brandschutz Rechnung

-

Medienschau Dt-Defizit Mitarbeiterrücken

-

ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

Der Versprecher von Martin Wuttke beschreibt wohl am besten das Verhältnis Aller an dieser Premiere Beteiligten ... auf der Bühne, im Saal und, zugewandert vom Neumarkt Theater, die Sterbenden um Christoph Schlingensief.

Ein Abend voller Subtexte! Carolin Conrad vergeblich kämpfend mit der übermächtigen Präsenz von Martin Wuttke, dieser wiederum verzweifelnd an der Unfähigkeit seiner Partnerin, den Pollesch Texten mehr als nur eine mimetische Abbildung zu geben. Pollesch selbst scheint das Unwürdige des Abends geahnt zu haben und lädt sich seinen Freund Schlingensief ein, damit dieser nach gut 45 Minuten das Ganze mit einem Kreuzgang, seinem Segen und etwas deplaziertem Witz über Schweizer Minarett-Verbote beende. Danke, das die Vorstellung somit schon nach gut einer Stunde ein Ende fand und ich Gelegenheit hatte, den Abend noch anderweitig zu verbringen. (Meinen Partner liess ich dennoch ungern in den Armen desorientierter Theaterleute zurück.)

Der rührig Engagierte und die jugendlich-Alerte tauchen also in einer wunderbar komischen Zirkusnummer auf! Noch ein Grund schnell nach Zürich zu fliegen, ich möchte diesen Zirkus sehen- das bekommt man also auch noch geboten, einen Zirkus! Mit Tieren und Drahtseil etwa? Herr Charles Linsmayer Sie machen einen zu neugierig mit Ihrer Art zu schreiben! Ich habe anhand Ihres Textes allerdings nicht verstanden, an was sich René Pollesch, Carolin Conrad und Martin Wutke inhaltlich abgearbeitet haben, ich bin sicher, dass da was war- könnten Sie mich darüber informieren?

wieder einmal mehr bewiesen: ist die nachtkritik schlecht (ja sogar geschrieben!) war das stück gut.

neues quiz! welcher populär- philospoph + becher mit fächer kommt als nächstes??

"Polleschs Stück präsentiert sich nämlich als Geburtsstunde des interpassiven Theaters, das das bisherige, pauschal als interaktiv desavouierte, ablösen und eine Form von Bühnenkunst initiieren soll, die keinerlei Sinn oder Erkenntnis mehr vermittelt, sondern bloß noch Körper vorzeigt."

ach, danke für die aufklärung, jetzt bin ich schlauer. ich soll mir also nur angucken, wie man zwei stunden lang nichts sinnvolle tut? große kunst, ganz ehrlich. eine richtungsweisende idee.

was ist eigentlich so spannend an diesem kindergeschaukel?

man muss wenigstens die basalen ebenen auseinandern halten können, wenn man hier schon meckert.

es ist dem intellektuellen durchfall der ihm überallhin nachfolgenden kritikerscharr geschuldet das er an wirklich jedem haus von rang inszenieren darf. mit substanz wäre das nie zu holen, nur mit wortschwallender, gehaltloser stromlinienförmigkeit eingepackt in intellektuelle postfurzhippeldippelhuberei.

Interaktive Grüße

Josch

Liebe Frau Andersen, am 2.5.2005 schrieben sie zu andrea andersens kirchgarteninszenierung: "Im Unspektakulären ereignet sich das Spektakuläre. Aus zahllosen Details, die präziseste Lebensrealität reproduzieren, entsteht ein atmosphärisches Fluidum von fast greifbarer Substanz. Jede Figur hat ihren Ort, ihren Ton, ihre Motorik. Die Bedingung dafür bringen die Ensemblemitglieder mit. Eine Idealbesetzung“!

Dies nur als zufällig herausgegriffener euphorischer ausschnitt aus einer ihrer kritiken, die mir sehr gut gefallen hat, und die wirklich viele dinge enthält, die ich persönlich auch schätze: „Idealbesetzung!, unspektakuläres, das zum spektakulären wird (da denke ich an adornos kaktus, also an die entdeckung des normalen und unscheinbaren innerhalb der fülle von 12-ton-ideen und traumschilderungen mit szenen, in denen adorno zu seiner eigenen kreuzigung mußte, usw…), ein atmosphärisches fluidum von fast greifbarer substanz, (auch hier eine der musikkritik ähnelnden beschreibung, ein moment der metaphysik, eine nanosekunde von glück), und schließlich die unglaubliche, fast unglaubwürdige situation, dass auf einer bühne plötzlich alles seinen ort, seinen ton, seine motorik besitzt. Das muß wirklich eine sensation gewesen sein. Und nun lese ich heute ihre kritik zu rene polleschs stück: "calvinismus klein" und ganz hinten auch noch zu meinem "Sterben lernen", und denke, dass wir regisseure, und ein teil der kritiker auch mal hausputz halten sollten. Dass sie was auf dem kasten haben, scheint mittlerweile geklärt zu sein. dass pollesch auch was auf dem kasten hat ebenfalls. Aber handelt es sich hier um die gleichen kästen? Um dasselbe baukastensysten, um dasselbe umzugsunternehmen, oder hat hier plötzlich die autobahnpolizei den tisch gedeckt. Oder in ihren worten: warum muß ich immerwieder in diese theaterabende, die mir persönlich noch nie diese oben beschriebenen momente gebracht haben. Vielleicht waren sie auch nicht in höchstform, aber die ZNZ hat es doch in den letzten jahren geschafft, ihrem stil treu zu bleiben, und ab und zu mit diskussionen zur architektur, zur filmkunst, usw… für überraschungen zu sorgen. Ich hoffe nicht , dass sie sich mit herrn gerhard andersen von der YZZ in irgendeiner weise als front gegen frische gedanken solidarisieren. Ich selber mag konservative standpunkte mittlerweile mehr als früher , und ihre krtioken zu den dingen, die sie mögen sind in gewisserweise zwar etwas altbacken und einsehbar, aber sie berichten da wirklich aus ihrer alten welt, wobei sie nur 1 jahr älter sind als ich. „Es hat sich was getan auf dem theater“ sagen sie in einer anderen krtik und keine 3 monate später schreiben sie: „das theater war schonmal weiter“. Ach ja ? wann denn? Ich glaube das problem liegt doch gar nicht an den theaterarbeiten von pollesch, petras, hartmann, richter, stemann, pucher, oder mir, usw…, sondern vielmehr an dem völlig absurden vorgang, dass sie sich in einen rene pollesch abend setzen und denken, sie wären bei Andrea andersen und suchen vergebens ein einmal bingo immer bingo erlebnis wie bei james, james, james mit mini, mini, mini… das fällt schon auf… sie sind eigentlich verliebt und können nicht akzeptieren, dass andere hässlich sind, nicht so gut riechen und die theaterlügentheatermaschine nicht so bedienen wollen ... Soll ich das also wirklich glauben, was sie da alles schreiben oder besser gesagt, worüber sie da alles schreiben? Gibt es in ihrer redaktionen keinen flotten, jungen menschen, der auch seine vorlieben hat, und für den es eine große freude wäre die lieblingsautoren des autors pollesch auf eine viel produktivere art und weise zu besprechen ? so kommt es mir vor als würde meine mutter in ein james last konzert gesetzt und sollte nachher berichten wie denn die streicher waren oder die tempiwechsel. Wollen sie sich das wirklich immerwieder antun, dass sie da in etwas reingehen, wo sie überhaupt keine idee von irgendwas entwickeln können, was man auch diesmla wieder ihrer kritik ganz klar angesehen hat?

Richten sie da nicht nur einen schaden in ihnen selber an, sondern vor allem am publikum, dass doch auch in zürich nicht nur aus über 70-jährigen abonementsbesitzern besteht, die alles furchtbar fanden. Ganz im gegenteil ! bei unserem heutigen gespräch meldeten sich sogar viele besucher der premierenvorstellung (alle so um die 70 bis 80) und betonten ausdrücklich, dass sie großes interesse am “anderen und modernen theater“ hätten, und ihre kritik von heute (zitat): nur „einfach depressiv, destruktiv und verklemmt“ empfunden haben. Begriffe, die doch gerade sie liebe frau andersen genau dem theater, dass sie nicht ausstehen können, immer unterstellen. Sitzen wir also sogar im gleichen boot?

Ihre kritiken sind zumindest in diesem falle destruktiv und depressiv, weil sie das publikum auf eine unangenehme art und weise schlecht und einseitig informieren. sie selber schreiben sogar am ende: „wen soll das interessieren?... und natürlich liest man das, was sie da in klammern schreiben wie eine aus versehen stehengebliebene zusatzbotschaft an den freund, den chef oder sogar den therapeuthen. So als wüßten sie selber nicht mehr wer ihre kommentare überhaupt noch interessant finden könnte. Und das finde ich schade, weil es ihnen, so wie es aussieht, gerade nicht gut geht.

Zum glück sind sie aber noch nicht frau gerhard geworden. Damit meine ich, dass sie ihre redaktion noch nicht so terrorisieren wie dieser einmal sehr sportive und offene kritiker, bei dem mittlerweile nur noch derjenige eine theaterkritik schreiben darf, der sich seinem theatervernichtenden geschmack angeschlossen hat (mit ausnahme vielleicht von ganz wenigen standhaften personen, die hoffentlich demnächst seine ablösung einleuten. wenn das nicht sowieso schon angelaufen ist.)

Herr gerhard andersen hat es zwar mittlerweile geschafft, dass sich kaum noch einer von uns für seine langweiligen aufsätze interessiert, aber eigentlich ist dieser zustand traurig. Wieviel platz wird da mit unwichtigen und selbstgefälligen uraltkommentaren verschwendet, die noch immer glauben die leser der YZZ beständen aus lauter biedermännern. Zum glück hält die ZZY am Feiertag gekonnt dagegen. Wie schade, wenn diesem mann kein neuer gedanke mehr kommt, wenn die leser merken wie er sich im laufe der zeit selber lerrgekratzt hat und seinen stall nur noch gewaltätig im griff hält, dass (nur ein beispiel von vielen) jeder karin henkel abend verrissen werden muß, egal wie gut oder wie schlecht er auch war. Dasselbe gilt auch für andere arbeiten.

Mittlerweile haben das viele leser bemerkt, und auch andrea andersen kann dem folgen, weil auch sie keine lust mehr hat als konservative erfüllungsgehilfin abgestempelt zu werden. Auch hier gilt: warum nicht mehr offenheit, lust am theater und vor allem lust an einer guten vermittlung, damit die leute die möglichkeiten von theater in ihrer ganzen vielfalt entdecken können.

Also lassen sie es bitte nicht soweit kommen, liebe frau andersen !

Gehen sie also doch über die weihnachtstage einfach mal in sich und versuchen sie ihre depression, ihre ständige portion von enttäuschung, die sie sich da ständig in solchen abenden wie bei rene pollesch abholen, einfach nicht mehr zuzulassen. Gehen sie doch wie 2005 und auch in vielen anderen theaterbesuchen danach weiterhin zu andrea, zu james oder peter stein . da kennen sie sich wirklich aus. Da kommen sie auch nicht auf so glitschiges terrain oder krumme gedanken. Da ist die theaterwelt noch wirklich in ordnung ! und wenn sie sogar mal gar nicht da waren, dann schreiben sie aber auch besser nichts darüber. Das schadet sonst ihrer ganzen glaubwürdigkeit. Sie sehen also hier ging es nicht um feindschaft oder abrechnung, sondern darum, dass ich unser theater für verteidigungswürdig halte, und dass es sich auch in ihrer zeitung noch lohnt die rezensenten zu schicken, die mit den themen etwas anfangen können, und diese auch in eine positive diskussion überführen und nicht in eine hässliche bösartigkeit, auf die sicher auch wir im ein oder anderen fall mal hoffen. Aber auch da müssen wir theaterleute endlich klarer werden. Unser neid dem kollegen gegenüber muß auch ein ende haben. Sich über einen verriss aus ihrer feder zu freuen ist billig und verlogen.

Wir müssen den theaterraum als forschungsfläche unserer zeit verteidigen und zwar sowohl von der produktionsseiteher als auch von der seite der restauranttester und dazu zähle ich sie.

warum also in ein asiatisches spezialitätenrestaurant gehen, wenn man sowieso nur züricher geschnetzeltes mag.

Mit freundlichen positiven grüßen, ihr freund und zukünftiger wegbegleiter christoph schlingensief !

Bloß, warum machen Sie sich eigentlich abhängig von zwei/drei Kritikern? Könnten Sie nicht einfach souverän und gelassen darüber hinwegsehen, indem Sie sich sagten: Okay, denen hats wohl nicht gefallen, trotzdem respektier ich deren Perspektive und versuche auch gar nicht erst, sie in mein eigenes "Weltbild" zu integrieren, indem ich sie meinerseits kritisiere. Lassen Sie das Ihnen Fremdartige doch einfach mal so stehen. Wozu haben Sie sich denn an dem Minarett-Verbot abgearbeitet? Kommt nicht erst durch die Konfrontation differenter Wahrnehmungsweisen ein wirklicher Streit zustande? Den Konsens wollen Sie doch umgekehrt sicher auch nicht. Dass Frau Andersen Ihnen jetzt zustimmt und sagt: Ja, Herr Schlingensief, Sie haben vollkommen Recht. Nee, oder? Ich jedenfalls finde das furchtbar langweilig, wenn sich die Kritiker immer nur alle einig sind. Und nein, ich bin jetzt nicht der Therapeut! Ich frage nur.

Davon abgesehen, eröffnet die Verbindung von Pollesch' Abend mit dem Ihren für mich eine erhellende Perspektive. Denn das Sterben vollzieht sich ja niemals interaktiv, es ist für jeden einzelnen von uns ein erzwungenermaßen einsamer und schmerzlicher Prozess. Zudem ist es im Grunde nicht repräsentierbar (ausser wohl für den Künstler Gregor Schneider mit seiner Idee vom Echtzeitsterben im Museum). Dagegen stirbt der Schauspieler (zum Beispiel der des Hamlet) nie "in echt", sondern die Zuschauer delegieren Ihre eigene Angstlust vor der lebenslangen Krankheit zum Tode an ihn.

Bei Ihnen wird es da nun natürlich irritierend, und eigentlich ist das beinahe unsagbar, denn wenn Sie da vorn auf der Bühne stehen und Wuttke sagt: "Mein Freund stirbt", dann ist damit eben nicht irgendeine Märchenfigur gemeint. Da schauen wir nicht durch Ihren Körper hindurch auf uns selbst, sondern da erkennen wir Sie in Ihrer Person. Oh Gott, bitte, nicht nochmal weinen, sonst muss ich auch weinen (und das meine ich ernst!).

Am Ende Fragen: Geht's hier jetzt in beiden Fällen um Mitleid und Katharsis? Kann ich nicht auch mitweinen, wenn ein völlig gesunder Schauspieler da vorn steht und "nur spielt"? Müssen wir also im doppelten Wortsinn "dran glauben"?

das ist es doch gerade, es gibt gar keinen unterschied, ausser den einen, zwischen gutem und schlechtem theater. mehr aber auch nicht. interviews mit peymann sind ja sicher ganz lustig, weil dem greis der altersstarrsinn im gewand körperlicher selbstliebe aus allen noch unverstopften poren quillt. seine statements sind amüsant, eben weil sie rein gar nichts mit der (theater-)wirklichkeit zu tun haben und nur sich selbst glorifizieren. müssen sie auch nicht! gar kein problem. - fragen sie doch hier in wien mal danach, wie sehr sich die stammbelegschaft der burg auf seine "rückkehr" freut! da sind mir die "etablierten", die aber trotzdem weiter am interpassiven oder performativen oder anttheatralen theaterbegriff tausende Male lieber. ...aber auch das ist nicht mehr als eine einzelmeinung.