Mädchen in Uniform - Höchstform-Pollesch widmet sich dem Dilemma von Einzel- und Gesellschaftsglück

Das Ich steht nur auf Chöre

von André Mumot

Hamburg, 25. Februar 2010. Vielleicht irrt er sich gewaltig, aber immerhin bezieht er Stellung. Dieser Chor setzt sich aus jungen Damen in rosa Kleidchen zusammen, die im Haar niedliche Schleifen und über den Schultern nicht ganz so niedliche Holzgewehre tragen. "Die Lust am Ich ist eine lausige Leidenschaft", verkünden sie. "Ich - das kann doch jeder!"

Ach, eigentlich klang sie ja immer ganz hübsch, diese zentrale Idee der Aufklärung: Die Vorstellung, dass das komische Projekt Zivilisation nur dann funktionieren wird, wenn jeder Einzelne aus der Unmündigkeit der dumpfen Massen aussteigt und sich zum selbständigen Individuum ausbildet. Die Zeiten aber haben sich geändert, und zumindest René Pollesch ist zu der Überzeugung gelangt, dass die Aufklärung ihre Marschrichtung wechseln muss.

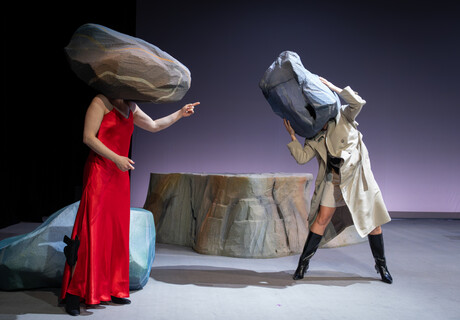

"Wege aus der Selbstverwirklichung" heißt der Untertitel seines neuen Abends im Schauspielhaus Hamburg. Vage orientiert er sich dabei an "Mädchen in Uniform" - an jener Geschichte, die schon zwei Mal sehr populär verfilmt wurde und in der eine junge Schülerin unter den Repressionen eines preußischen Mädchenstifts beinahe zugrunde geht. Wenigstens Theater spielen darf sie - was dem Regisseur Gelegenheit für ein poetisches Spiel im Spiel gibt. Der Vorhang geht auf, das Publikum sieht sich selbst im Spiegel und begreift, dass es sich hinter, statt vor der Bühne befindet. Dann erlebt es nicht nur den Chor beim liebevoll choreografierten Ausdrucksballett, sondern (als Strumpfhosen-Romeo) eine enthusiastische Sophie Rois.

Alle wollen Bücher schreiben

Bald schon muss diese allerdings feststellen, dass ihr die eigentlichen Zuschauer im Nacken sitzen. Die daraus resultierende Stresssituation durchleidet sie erwartungsgemäß mit einer fabulös schnarrenden Mischung aus Hysterie und Fatalismus, heiserem Zetern und hingebungsvoll ironischer Selbstreflexion. Doch es ist wieder der Chor, der erklärt, dass eigentlich das Publikum die Orientierung verloren hat: Angeblich besteht es jedenfalls bloß aus einer Meute von egoistischen Möchtegern-Kreativen: "Das Publikum sitzt im Zuschauerraum in Reih und Glied, um sich ganz individuell inspirieren zu lassen und dann schnell ein eigenes Stück in den Laptop zu tippen. Glotzt nicht so inspiriert!"

Es werden überhaupt deutliche Worte gefunden, die sich insgesamt an der Frage abarbeiten, wie man heute noch "realistische politische Erfahrungen" machen und sich als gesellschaftliches Wesen erleben kann, wenn sich die meisten damit begnügen, "exaltierte Künstlerinnen" im harten System der "Individualkonkurrenz" zu werden. Alle wollen Bücher schreiben, klagt Polleschs Chor, niemand die Verhältnisse ändern.

Ich-Kult und gesellschaftlicher Gleichschritt

Sein dramatisches Rad erfindet der Autor-/Regisseur dabei keineswegs neu, aber er lässt es sehr beschwingt über jede Menge Textzitate von Diedrich Diederichsen und Wolfgang Pohrt rollen. Außerdem schließt er nahtlos an seine Berliner Prater-Produktion "Ein Chor irrt sich gewaltig" an. Die Hauptdarstellerinnen sind nach Hamburg importiert worden, und Sophie Rois pflegt erneut die erotische Vielweiberei: "Ich mache mir nichts aus Einzelnen", sagt sie. "Ich stehe nur auf Chöre."

Diesmal jedoch kommt ihre Romanze mit dem Kollektivkörper deutlich unklamaukiger daher, spiegelt den Grundkonflikt zwischen Einzel- und Gesellschaftsglück auf diffizile Weise. Kurz übernimmt sie hierfür auch die Michael-Caine-Rolle aus Woody Allens "Hannah und ihre Schwestern". Das schafft einen sehr lustigen und auffallend zarten Moment, in dem ernsthaft gezweifelt wird, ob sie ihre Angetraute wirklich für einen entindividualisierten Chor verlassen sollte: "Meine Ehe mit Einzelwesen hat etwas Herzerfrischendes. Ich schätze Einzelwesen viel zu sehr, um ihr das anzutun." Putzig ist das - und dient zum ideologischen Aufatmen. Also ist es vielleicht doch nicht so leicht, zwischen asozialem Ich-Kult und gesellschaftlichem Gleichschritt zu wählen?

Provozierend unbekümmert

Polleschs garstiges Kabarett wird auch in diesem Fall zur heiklen Herausforderung, weil es konsequent verschleiert, ob es seine Thesen engagiert verkünden oder doch lieber effektvoll parodieren möchte. Giorgio Agamben, für den der Regisseur nach wie vor schwärmt, behauptet dementsprechend im Programmheft, dass wir in einer Welt leben, "in welcher die Möglichkeit abhanden gekommen ist, zwischen absolutem Ernst und ebenso absoluter Ironie zu unterscheiden."

Wenn Pollesch in guter Inszenierungsform ist, so wie hier, zeigt er das Dilemma einer derart unverbindlichen Welt auf ausweglose und zugleich provozierend unbekümmerte Weise. Das Publikum jedenfalls lässt sich die Stimmung nicht verderben und wird immer wieder beim freudvollen Angeregtsein ertappt. "Glotzt nicht so inspiriert!", zischt dann der Chor. Und fordert: "Studiert gefälligst Jura!" Aber das geht nun wirklich zu weit.

Mädchen in Uniform - Wege aus der Selbstverwirklichung

von René Pollesch, frei nach Christa Winsloe

Text und Regie: René Pollesch, Bühne: Bert Neumann, Kostüme: Tabea Braun, Chorleitung: Christine Groß, Choreografie: Brigitte Cuvelier, Dramaturgie: Anna Heesen Mit: Brigitte Cuvelier, Christine Groß, Sophie Rois. Chor: Laura Louise Brunner, Lea Connert, Paula Hans, Lisa Karrenbauer, Marion Levy, Hannah Müller, Franziska Pohlmann, Laura Schuller, Lydia Stäubli, Lisa Schwindling.

www.schauspielhaus.de

Mehr zu René Pollesch im nachtkritik-Archiv: Mit Ein Chor irrt sich gewaltig eröffnete er im April 2009 den renoviertern Berliner Prater. Seine jüngster Abend Ich schau dir in die Augen, gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang! hat es bisher auf 250 Kommentareinträge gebracht.

Kritikenrundschau

"Ja, noch ein Chor!" schreibt Werner Theurich auf Spiegel Online (26.2.2019). Denn dieser "vielstimmig formatierten Sprechattacke" könne man in diesen Theater-Tagen kaum entgehen. Doch René Pollesch unterlaufe "diese wohlfeilen Formen ironisch", lasse die Rollen munter durcheinander purzeln. "Mal spielt Sophie Rois Lehrerin, mal Schülerin, der Chor der Mädchen schnurrt zu einer Person zusammen, alles in rasendem Wechsel, immer präzise durchkomponiert. Der Zuschauer wird virtuos verwirrt, aber nie genarrt oder gar erschüttert." Auch das Bühnenspiel selbst wird Theurich zufolge Thema. Ständig variiere Pollesch das Sujet Ausbildung und Drill auf der Theorie-Ebene, "eine Technik, die der Autor für sein Theater der Debatte perfektioniert hat." Allerdings erreicht er mit den "Mädchen in Uniform" aus Sicht des Kritikers "nie die Brillanz und burleske Perfektion wie etwa in seinem Stück 'Fantasma', das sich über erheblich mehr Ebenen hangelte und schwindelig machende Bilder produzierte." Leise Kritik auch an der dominanten wie "routiniert und rasend agierenden Sophie Rois".

"Es wurde viel gelacht im Schauspielhaus, vielleicht so viel wie schon lange nicht mehr", berichtet Armgard Seegers im Hamburger Abendblatt (27.2.2010). Keine Geschichte, keine Handlung, keine Figurenzeichnung, stattdessen eingespeiste kapitalismuskritische Motive, die sich um Kunst und Politik drehen, so die Kritikerin. Vom Originalstoff fand sie an diesem Abend nur noch Spurenelemente. Bei allem Zuschauerglück formuliert sich auch Einschränkungen: mit dieser Hamburger Inszenierung habe Pollesch eigentlich nur seine vor einem Jahr am Berliner Prater inszenierte Arbeit 'Ein Chor irrt sich gewaltig' fortgesetzt. "Vielleicht hätte man sie einfach übernehmen sollen, denn aus dem Schauspielhaus-Ensemble stand sowieso niemand auf der Bühne, weder im 10-Mädchen-Chor, noch als eine von den anderen beiden Schauspielerinnen, Chorleiterin Christine Groß und Ballettmeisterin Christine Cuvelier. Die beiden Ensemble-Mitglieder Marion Breckwoldt und Marlen Diekhoff waren vorzeitig aus der Produktion ausgestiegen."

René Polleschs neues Stück treibt aus Sicht von Stefan Grund auf Welt Online (27.2.12010) "nicht nur in der Verfremdung Brechts ('Glotzt nicht so romantisch') die Satire auf eine neue Spitze." Er spiele auch "mit der Reflexion über individuelle und gesellschaftliche Selbstwahrnehmung im Theater auf mehreren Ebenen." Er entwerfe zu dazu "eine verkehrte Bühnenwelt, die den Blick auf die Wirklichkeit schärft." Dabei fand Grund auch höchst erhellend mehrere Diskurslinien verquickt: "von der deutschnationalen Pädagogik der Vorkriegszeit, über die NS-Zeit ('Hitler hat sein dickstes Buch in der Haft geschrieben') bis zum freien Markt von heute. Dort kämpft jeder gegen jeden, was zur schönsten Parole des Stückes führt: "Das Vaterland braucht exaltierte Künstlerinnen." So wird die Ausbildung zur "Selbstverwirklichung und zum Standortfaktor" als Norm entlarvt. Auch an verfremdeten Bildungszitaten, an Unterhaltungselementen und komischen Momenten herrsche kein Mangel.

Für Frauke Hartmann in der Frankfurter Rundschau (2.3.2010) ist diese Produktion mit nur zwei Schauspielerinnen aus Hamburg ein "Kuckucksei": "eine Volksbühnen-Premiere, die in Hamburg gefeiert wird". Wobei sie das nicht wirklich stört. Dass auf der großen Bühne gespielt wird, findet sie allerdings "fast ein wenig schade". Denn "Pollesch, der seine Auseinandersetzung mit dem Drill in einem preußischen Mädchenstift mit den Mitteln des Boulevardtheaters, des asiatischen Heimatfilms und der Screwball Comedy betreibt und höchst amüsant unsere diesbezüglichen Sehgewohnheiten bedient und zugleich unterläuft, verträgt die Intimität eines kleineren Raumes". In der Weite nämlich drohen "seine kulturtheoretischen Wortkaskaden im Lehrerton", die nur "erträglich seien" weil sie "als Slapstick, Filmhandlung, Clownerie, Choreografie und Chorauftritt daherkommen", unterzugehen. Auch führe Pollesch anhand seiner "Plündereien in der Unterhaltungsindustrie" den "Verdummungseffekt" mit der "einzigartigen" Sophie Rois so effektvoll vor, dass man über all den guten Zitaten "den Rest" vergesse: "Systemkritik war gestern."

Pollesch habe "sein Lied vom doppelten Als-ob diesmal wieder nach der üblichen Methode" garniert, schreibt Till Briegleb in der Süddeutschen Zeitung (8.3.2010). Nach seinem Beriner "Versuch mit der Einzelkonkurrenz in Gestalt von Fabian Hinrichs" gehe die Pollesch-Serie in Hamburg "in ihrer ursprünglichsten Form weiter". Die Figuren-Konstellation in "Mädchen in Uniform" erlaube ihm dabei "Assoziationen zu den aktuellen Studentenprotesten wie zum Kulturschaffen in Theresienstadt, zu den Aufregungen sexueller Orientierung und der Ungewissheit des kapitalistischen Subjekts über die Grenzen zwischen dem Ich und dem Markt". Eine halbe Stunde lang schlage Pollesch daraus "lustige Pointen", seine Methode habe natürlich "längst etwas von Format-Radio". "Die Radikalkritik kommt freundlich und etwas zahnlos daher, der aggressive Reiz früherer Arbeiten weicht dem effektsicheren Inszenieren. Man lacht und freut sich und stockt nur ganz kurz, wenn die Verbindung von Theresienstadt und Komödie sich einseitig zur Pointe wendet."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Doktormutter Faust, Essen/München Erstaunlich gute Überschreibung

-

Medienschau Giesche Marginalisierte Positionen

-

Leser*innenkritik Ellbogen, Maxim Gorki Theater Berlin

-

Orden für Jelinek Ode an El Friede

-

Wasserschäden durch Brandschutz Rechnung

-

Medienschau Dt-Defizit Mitarbeiterrücken

-

ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

Warum stören sie sich eigentlich so an den "exaltierten Lachern"? Ist doch schön, wenn jemand das, was er schonmal gelesen, gesehen, gehört hat, mit dem verbindet, was da gespielt wird. Vielleicht lacht der ja auch, weil er mitdenkt. Und nicht, weil er nur auf die psychologisch konditionierte Soap-Schlüpfer-Lacher reagiert.

Zum von André Mumot erwähnten Spiegel hab ich folgende Frage: Will sich der gemeine Kunstbetrachter nicht immer nur im eigenen Abbild gespiegelt sehen? Die eigene Art zu leben bestätigt sehen? Aber der spiegelt sich dann ja immer nur in dieser Pappfigur und nicht in diesem ganz anderen Leben dieser Schauspielerinnen, die da möglicherweise gerade Erfahrungen machen, welche die heterosexuelle Liebe dekonstruieren. Und das sind Erfahrungen, in denen diese weisse männliche Hete gar nicht vorkommt, während sie immer nur weiter lüstern zuschaut.

Ja. Genau. Ich liebe diesen Pollesch-Chor, der mal ein Chor ist und mal ein Individuum. Das ist der Widerspruch, wenn einerseits gesagt wird: WIR sprechen mit EINER (oder Einar Schleef) Stimme und andererseits: ICH spreche mit VIELEN Stimmen. Komisch, und jetzt liebe ich einen Partner, der sich gar nicht als Original behauptet. Liebt der jetzt Männer oder Frauen? Ist der jetzt Schauspieler oder ist der einfach nur schizophren? Da steht die disziplinierende Macht natürlich blöd da, wenn die, welche sie kontrollieren möchte, sich nicht so aalglatt und schubladenförmig erweisen, wie sie selbst ja auch nur vorgibt zu sein. Diese Juristen stützen sich ja auch nur auf ein konstruiertes Rechtssystem, welches erst den Raum einer politischen Gemeinschaft schafft und bestimmt. Das heisst, die Ausnahme ist die Struktur der Souveränität, und die Regel lebt von der Ausnahme. Kurz: Um Recht zu schaffen, braucht man nicht Recht zu haben. Ich bitte darum, in Agambens "Homo sacer. Die Souveränität der Macht und das nackte Leben" weiterzulesen.

wenn Sie vom Schauspielhaus mal falsch abbiegen, treffen Sie die ungewaschenen Proleten und grüßen Sie sie schön von mir.

Ihrem Kurzschluss bzw. wie Sie jetzt vom "geilen Dilettieren" auf das "Dekonstruieren der Heterosexualität" kommen, dem kann ich allerdings nicht folgen. Das müssten Sie mir wohl "ausführlich erklären".

Und klar kann man auch lachen, weil man einfach nur "Bahnhof" versteht. Ich muss aber eher aus dem Grund lachen, weil mir plötzlich soviele Gedanken, Assoziationen, Bilder in den Kopf schießen, zum Beispiel, dass ich auch gern mal mit so nem Tontaubenschießgewehr meine zwischenmenschlichen Probleme aus der Welt schießen würde - wie reiche Menschen das eben so machen.

Schließlich, Pollesch kann ja auch nichts dafür, dass sich die Leute lieber die Gehirnzellen wegballern, anstatt zu denken. Ich jedenfalls freu mich immer, wenn wenigstens einer (mit-)denken kann:

"Es wird aber vor allem Sentimentalität und Melodram als Realismus inszeniert. Du musst Drogen nehmen, kotzen, und dann aufschreiben, wie es dir so damit geht. Das scheint im Moment die Wahrheit und die Beziehung zur Wirklichkeit. Das ist aber die ewig gleiche Übung in Subjektivität. Das können wir eh alle. Das war aber nicht immer so. Es gab auch mal das Kunstwerk, und dessen Thema war nicht: wie man sich gerade so fühlt. Zur Frage fällt mir auch ein Satz ein aus einer unserer Produktionen: 'Man muss doch von einer Elite verlangen können, dass sie auf das Denkmaterial zurückgreift, das ihr gegenwärtig zur Verfügung steht und es nutzt." (TdZ 03/2010, H. Nr. 3)

Ihre Amüsierwut in allen Ehren, aber bitte besuchen Sie keine Rene-Pollesch-Stücke mehr und versuchen Sie sich lieber nicht an Agamben. Sie könnten Dinge erfahren, die Ihnen dann vielleicht sauer aufstoßen und so ist es auch mit Stücken von Rene Pollesch außerhalb Berlins. Für Hambürger gibt es nur Labskaus und Aalsup, also Resteessen.

Was Guido Westerwelle angeht, hat sich die politisch aktive schwule Kunst-Szene bereits von ihm abgewandt und die GAG-Bewegung ins Leben gerufen. Gays Against Guido!

Keine Chance, ich steh nicht so auf androgyne Kunstwesen.

"Der Künstler vermittelt keine Meinungen oder Gefühle, er produziert keinen Sinn und gibt keine Information weiter, sondern er setzt an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit etwas in die Welt, das gewisse Spuren im Raum hinterlässt. Er hinterlässt eine Form, von der wir wissen, sie ist deswegen da, weil sie zu dieser Zeit von jemandem an diesen Ort gebracht wurde. Alles andere wird uns nicht mitgeteilt. Alles andere ist schlicht nicht da. Das Kunstwerk ist in einem sehr einfachen Sinne formell und materiell. Was darüber hinausgeht, ist Ideologie oder Politik oder Religion oder Hermeneutik."

Warum auf einmal so aggressiv? Das war ein Witz zur Auflockerung dieses festgefahrenen Threads. Ich stehe weder auf klassisch-elegante noch überhaupt auf Hausfrauen. Aber das ist doch hier gar nicht Frage. Kann einer mal die Frage neu stellen! Oder ach, ich hatte doch eine Frage. Worum geht es eigentlich im neuen Pollesch-Stück? Wege aus der Selbstverwirklichung. Klingt irgendwie interessant. Jeder will Künstler sein und sich verwirklichen, aber nicht an der Verwirklichung irgendwelcher allgemeinen Ziele arbeiten. Die Ego-Gesellschaft in Reinform. Spiegele ich mich in einer Einzelperson wieder oder in einem ganzen Chor? Ironie oder absoluter Ernst? Reines Kunstwerk oder Ideologie? Wofür entscheiden Sie sich?

Das kommt alles so absolut, so breitbeinig und großspurig daher, fast schon angeschwollen. Bei dem Kunstbegriff, den Sie da zitieren, sehe ich schon wie die Hälfte aller Werke der Kunstgeschichte artig aussortiert werden, um dieser Definition Gültigkeit zu verleihen.

"Was darüber hinausgeht, ist Ideologie oder Politik oder Religion oder Hermeneutik."

Was läßt man denn dann, Ihrer Ansicht nach, noch gelten ? Also das "Abendmahl" fällt dann sicher schon mal flach. Das ein oder andere Brechtstück auch. "Die Maßnahme" beispielsweise ? Was noch ? Und was würde vor dieser Definition denn bestehen ?

Verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte mich keinesfalls mit Ihnen anlegen. Bei dem Duell dürfte ich wohl eher als Todgeweihter kaum Spuren hinterlassen. Wenn Sie das jetzt als Steilvorlage nutzen, enttarnen Sie sich eventuell selbst.

Kann es sein, dass Sie irgendwie "herrschsüchtig" sind und so etwas Großmann- oder Großfraumäßiges in sich tragen ?

In Erwartung von Ihnen einen Kopf kürzer gemacht zu werden mit freundlichem Gruß

123

bestimmt sind SIE hier der autor...aber ehrlich: bewunderung, so wie sie sie betreiben ist sehr egomanisch, schön, wenn sie so an sich denken..unschön für uns andere..

Ich kann mich da nicht endgültig entscheiden. Ich seh mich irgendwo dazwischen. Weil sich das je nach Situation und Lebenslage sowieso wieder ändert. Alles andere wäre Ideologie.

Zudem wird hier doch auch diese dualistische Begriffskonstruktion des immer nur egoistischen Künstlers gegenüber der immer nur altruistischen und selbstlosen Charity-Persönlichkeit hinterfragt. Da eröffnen sich doch Widersprüche. Und die bleiben da auch erstmal so stehen.

@ 123.: "Zersetzungsarbeit" - na, wenn das mal kein sozialistisch geprägter Begriff ist. Verrat am Kollektivkörper oder was?

Ich verstehe dieses Groys-Zitat so, dass es im Bereich der Kunst nicht darüber hinausgehen darf, das heisst, dass die Kunst nicht pseudo-aktionistische Propaganda betreiben soll, sondern Räume öffnen kann, auch im Hinblick auf das darin anwesende Abwesende. C'est de Hölderlin, Monsieur. Vous comprenez?

Weiterhin, passt "Die Maßnahme" eigentlich inhaltlich noch in den aktuellen Kontext? Dieses "Das Abc des Kommunismus / Den Unwissenden Belehrung über ihre Lage / Den Unterdrückten das Klassenbewußtsein / Und den Klassenbewußten die Erfahrung der Revolution. / Und die Revolution marschiert auch dort / Und auch dort sind geordnet die Reihen der Kämpfer / Wir sind einverstanden mit euch." Das funktioniert heute doch nur noch, wenn man das mit Heiner Müllers "Mauser" konfrontiert: "Ich weigere mich. Ich nehme meinen Tod nicht an. Mein Leben gehört mir." Oder? Und Ihr Leben gehört Ihnen. Ich habe nicht die Absicht, Sie einen Kopf kürzer zu machen.

Pollesch mit Brechts Lehrstücken vergleichen, ich weiß nicht. Außer dem Chor gibt es da wohl wenig Berührungspunkte. Hier findet glaube ich eher eine Persiflage oder Umkehrung des Lehrstückcharakters statt, indem der Chor nicht mehr kommentiert oder belehrt, sondern eher das personifizierte Gewissen darstellt, das uns ewig im Wege steht und stört. Sophie Rois flirtet zwar mit ihm in Ein Chor irrt sich gewaltig, aber wenn er dann nicht mehr gebraucht wird, versteckt sie ihn schnell hinter dem Vorhang. Das ist eine ewige unheimliche Symbiose. Ohne geht’s nicht mit aber auch nicht. Aber es findet zumindest eine Interaktion statt.

Pollesch will immer kollektive Netzwerke auf der Bühne darstellen. Regisseur und Schauspieler bilden eine Einheit, da bleibt wenig Platz für Selbstverwirklichung. Und vielleicht ist er dann doch wieder bei Brechts Lehrstücken angekommen.

P.s.: Vielleicht sollte man noch ein wenig "Doktor Schiwago" hinzukomponieren, um das Ganze ins Bizarre hinüber zu zuckern. Kleiner Scherz.

wie diesen Thread: Da gibt es unter den "interpassiven Nachfolgern" Pfallers sehr sensible Menschen, die sich sehr ernsthaft damit beschäftigen, wie wir hier alle dabei sein könnten so eine Art Humunculus zu perfektionieren nach einem

kybernetischen Modell. Gut, ich halte nicht allzuviel von diesen

Gedankenspielereien, sie sind eigentlich vor allem darum ganz

wohltuend meineserachtens, weil sonst wirklich überall irgendeine Art "Aufruf zur

Kommunikation, zur Aktivität, zur neuen Grönemeyer-CD ..."

körperlich spürbar, zudringlich, distanzlos Raum greift, ja,

übergriffig wird: aber, was § 31 in seinem ersten Satz andeutet,

die "Verwertung" von dem, was LSDU und andere so von sich geben, gerade zum Zwecke des Erhalts des Laufes der Dinge

(nach Masterplan "Cosa Nostra" ???), ist ziemlich strukturidentisch mit dem, was jene sensiblen Pfaller-Nach-

folger so von sich geben/gaben: und da spielte in der Konsequenz "Zersetzung" eine ganz zentrale Rolle, allerdings irgendwie nicht sonderlich im Sinne des Anti-Sozialistischen.

Vielleicht ist das ja schon sehr gut ausgetüftelt, und man darf sich schon bei der einen oder anderen Formulierung sicher sein, daß sie zersetzend wirken wird, selbst wenn sie sogar als Ansatz in die entgegengesetzte Denkrichtung auftritt und sich darstellt, aber das nur nebenbei.

So ein Kunstverständnis-Zitat könnte demnach sehr wohl analytisch-basal etwas über Kunst (siehe Danto) aussagen,

andererseits aber gerade dazu verführen, etwaige Formsprachen innerhalb des Werkes unter "Selbstinterpretationsverdacht" zu stellen, um dann eben das

"Abendmahl" tatsächlich auszusondern: Was bleibt, ist auf Dauer eine Kultur, die "Katholizismus" nicht sagen kann, ohne spätestens nach zwei Sätzen auch "Kondom" zu sagen ...;

dem Zitat von Groys wird man das zurecht nicht anlasten

können.

Na da ist doch die Katze endlich aus dem Sack, liebe Hambürgerin, muss ich da wohl jetzt sagen. „Die Elite muss sich nicht mehr verstecken.“ Bei Pollesch geht es aber um geistige Eliten nicht um das Klientel von Guido Westerwelle. Ich möchte Ihnen IHREN Rene Pollesch ja nicht nehmen, aber Ihre Fähigkeit zur Reflexion des Gesehenen mit dem eigenen Leben scheint etwas getrübt.

Ihr Vorwurf der Homophobie trifft mich nicht. Guido Westerwelle definiert sich ja auch nicht in erster Linie über die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Lebensweise, sondern über seine politischen Ziele, die nicht die meinen sind. Schwulsein schützt nicht vor berechtigter Kritik.

Wenn Sie in dem Chor jetzt das Gewissen oder sowas wie das Über-Ich sehen, okay. Aber dann frage ich Sie: Warum hat das Über-Ich denn dann Gewehre über der Schulter? Heisst das übersetzt, dass der Souverän und/oder Revolutionär die (Veränderung der) gesellschaftliche Ordnung nur über Gewalt und Zwangsmaßnahmen (sic!) durchsetzen kann? Ich sehe den Chor eher als Bild für den Kollektivkörper, welcher nur vermeintlich mit einer Stimme spricht, da der Gleichschritt nur über die Ausschließung Andersdenkender zustande kommen kann. Und wenn sich jetzt umgekehrt alle selbstverwirklichen sollen, anstatt gemeinsam zu marschieren, dann ist das ja auch wieder nur der Gleichschritt.

Ich würde schon sagen, dass es bei Pollesch Selbstverwirklichung gibt. Aber eben unter Berücksichtigung des Widerspruchs, dass ich mich auch nur über die von allen geteilten Sprachcodes als "Ich" verwirklichen kann. Und wer spricht denn da durch mich? Ich oder eben doch der öffentliche Diskurs?

@ Arkadij Horbowsky: Vielleicht missverstehe ich Sie hier, aber es geht Groys doch genau darum, dass Kunst für sich selbst sprechen können muss. Und zwar über die Form, welche in die symbolisch konstruierte Ordnung eines Raumes einbricht, diese stört und irritiert. Daraus folgt dann aber eben gerade nicht die Einforderung des "Katholizismus". Sondern vielleicht eher sowas wie eine Negativität des Glaubens.

"Dem Zitat von Groys wird man das zurecht nicht anlasten können", denn freilich geht es bei ihm wie bei Danto um die

Kunst als "offene und (dennoch) unhintergehbare Praxis" (Ebel).

Währenddessen der Ihrige Satz "Sondern vielleicht eher so was wie

eine Negativität des Glaubens" mir dann eher beredt dafür

erscheint, daß in der Folge von "Artworld-Philosophie" wieder

ganz schnell jene Tendenz Raum greift, die -entschieden gegen die Position der zitierten Philosophen an- dann doch mit Aussonderungen sich befaßt (wie ich sie durch "123" einge-

wandt finde), ob in einer "Institutionen-Theorie" der Kunst

(wenn Sie so wollen römisch-katholische Strukturen in der

Kunstphilosophie mit den nämlichen Doppelpapstproblemen

reiner hierarchisch vermittelnder Expertokratie "Das ist Kunst,

weil wir das aus x,y,z in die Kunsthalle stellen ...", Kunst-

behauptung) oder irgendwelchen Bitterfeld II-Wegprogrammen

oder den Dauerbeschuß "Kauft die neue Grönemeyer-CD"

in einem löchrigen öffentlich-rechtlichen Sektor, der dann Einfallstor ist für tatsächlich "cosanostrische" Werbestrategien

im Grunde.

Aber es folgt ja aus "Das Abendmahl" oder aus "Die Brüder

Karamasow" keineswegs der oder ein Katholizismus; wie stellen Sie sich denn dergleichen überhaupt vor ??

Bringen Sie mich nicht in Verlegenheit, zu "Pollesch in Uniform" an dieser Stelle mein Interesse für das Abendmahl oder auch nur ein Abendmahl allzulang auszuführen.

Wie ich anderenorts bereits ausführte, glaube ich, ja, ich möchte mir doch das Recht nehmen, mich als gläubigen Menschen zu bezeichnen, obschon ich durchaus mit den Dogmen so meine "Kämpfe" auszutragen habe, die mir allerdings lieber sind als das, was an Zwiespalt zwischen "sola fide" und bruststolzer Arbeitsethik sich so zurechtkrampft. Zunächst ist der Begriff "Interesse" für das Abendmahl selbst fraglich, denn das ist ein Sakrament (nicht nur in der Orthodoxie).

Am Kunstwerk dagegen interessiert eine ganze Menge, richtig: ua. auch der Verrat, vor allem aber sowohl der nicht selbstverständliche Vorgang der bildlichen Darstellung und eben was da so dargestellt wird:

die 12 Stämme Israel, 12 Jünger und Jesus, welch eine Szene, nicht jedes Theaterstück hat solche Spannungen aufzubieten, wie der Bildbetrachter diverser Abendmahlsszenen, wenn er sich darauf einläßt, erfährt: gut, für Sie mag das bloße Esoterik sein: 12 Sternzeichen, 12 Monate, ... 12 Monkeys, keine Ahnung, 3 x 4 Farben im Tarot (kardinal, fix, beweglich - große Arkana, Hofkarten, kleine Arkana), für mich hat das mit dem Anfang der Geschichtsschreibung überhaupt zu schaffen, auch vom Problem des "Sich-ein-Bild-Machens", der Geschichtsfälschung.

Wie kann sich der Einzelne aus dem Kollektiv lösen, ohne den Glauben zu verlieren?

Das auf die Kunst angewendet bedeutet, Kultur-Institution bestimmen was Kunst ist und geben einen bestimmen Katechismus vor. Das Bekenntnis zur reinen Kunst um der Kunst willen erfordert eine Herauslösung aus diesen engen Strukturen. Wobei es für den einzelnen Künstler natürlich schwer ist sich zu emanzipieren und zur eigenen Kunstform zu finden. Wiederum auf Mädchen in Uniform angewendet, heißt das: Heraus aus den stringenten Erziehungsanstalten (z.B. Universitäten, Elitekollegs etc.), wo der Weg vorgegeben ist auf ein bestimmtes Ziel), hin zu alternativen Formen der freien Entwicklung. Der Versuch der Selbstverwirklichung innerhalb der Institution führt zu Opportunismus. Das es sich bequem machen in der auch Sicherheit bietenden Institution, das prangert Pollesch an. Und das hat nichts mit Mystik, Religion oder Esoterik zu tun.

"Der Katholizismus" ist ein weites Feld, und Ihre Zeilen offenbaren mehr, wie man es in Berlin wohl zumeist mit "dem" Katholizismus hält. Das "Abendmahl" wurde ja auch nur als ein Beispiel hinsichtlich einer der Institutionentheorie der Kunst verwandten Strategie der Aussonderung von Kunstwerken genannt: ich wollte mich daran nicht festbeißen, nur Ihr Verständnis des Katholizismus ist doch etwas zu vereinfachend, ja, sogar auch in Richtung "Verharmlosung", wenn Sie so wollen: siehe Dostojewskijs Katholizismusauffassung according Schigailows System in "Die Dämonen" (nicht denen von Noren ...) oder die Andeutungen dazu im "Jüngling". Im übrigen wird ja z.B. Spiegel-Matussek niemals nie nicht müde, immer wieder so einen Katholizismus-Popanz hochzuziehen, um dann den Pappkameraden zu traktieren ...; also irgendetwas reizt daran ja wohl wieder über sich hinausgehend, scheint es mir. Naja, und historisch gesehen gibt es allerlei Katholiken: Altkatholiken, Unierte, römisch-katholische ... - die schmelzen Sie auch nicht einfach mal so zu einer Münze zusammen, ohne hier Gewalt anzutun.

Aber was mir viel wichtiger ist: Morgen läuft der Mädchenabend wieder! Ich werde in HH sein und hoffentlich eine Karte bekommen. Finde gut, daß hier noch ein wenig das Umfeld (St. Georg) skizziert wurde:

Ob ich wohl den Sprung ins "Cox" schaffe? Bin, glaube ich garnicht scharf drauf: Der Italiener in der Langen Reihe, das "Casa Nostra", das sich so schön für Wortspiele eignet, das ist meine Empfehlung: Wohl

bekomme es oder er (der Wein) ... !

"...Sie dieses abgesonderte "Abendmahl" in der Kunst unbedingt dargestellt sehen wollen."

Es ist längst dargestellt. Akzeptieren Sie das.

Sie beugen sich da so despektierlich über ein historisches oder meinetwegen auch mythologisches Ereigniss; wir sollen wohl erschrecken vor soviel Hochmut? Oder ärgern Sie sich nur, weil Sie in dem Bild keinen Platz finden können für sich? Nicht einmal als Schattenriss angemerkt werden? Was mißfällt Ihnen denn so sehr an diesem Kunstwerk? Haben Sie es schon einmal besucht? Oder hat es das etwa aus Ihrer Perpektive gar nicht verdient? Eine Würdigung Ihrerseits?

@ 123: Pollesch und christliches Abendmahl? Aber wo ist denn da der Zusammenhang? Meines Erachtens kann man Pollesch nicht mit dem l'art pour l'art-Begriff belegen - wie Bärliner das tut.

Ich persönlich kann mit der christlichen Ikonographie nur wenig anfangen. Das hat meines Erachtens aber nichts mit "Hochmut" zu tun. Angesichts der Art, wie Sie hier Ihre Projektionen im Befehlston verbreiten, könnten Sie glatt eines der Mädchen mit Gewehr über der Schulter sein. Und wer sich nicht einreiht, wird (verbal) abgeknallt.

"Und wer sich nicht einreiht, wird (verbal) abgeknallt."

Von welcher Reihe reden Sie ? Die gibt es nicht. Ich für meinen Teil habe ein Verhältniss zu sakraler Kunst und anerkenne sie. Dem Abendmahl stehe ich sehr kritisch gegenüber, fast schon feindlich. Aber es ist ein Kunstwerk an dem ich schon als neunjähriger die Zentralperspektive studierte und nachzeichnete.

Nun gut, um der Abschweifung ein Ende zu machen, sie ballern hier enorm rum, so dass man Ihnen lieber aus dem Weg geht. Und wenn man dies nicht mehr tun möchte, ja dann, setzt man sich verbal zur Wehr. Das ist alles.

Sie werfen also Rene Pollesch Neoliberalismus und Formalismus vor. Pollesch ist genauso wenig neoliberal wie Volker Lösch sozialistisch ist. Wie kommen sie darauf? Nur weil er die plakative Art Leute von der Straße für seine Stücke einzubinden ablehnt? Weil er unterhält und polemisches politisches Theater als moralisch sauber und damit erst als konsensfähig entlarvt? Pollesch macht Theater jenseits des Konsenses, seine Texte sind nicht opportun. Sein Erfolg erzeugt Neid und Missgunst in einigen Kreisen des Theaterbetriebs. Dennoch möchte jedes Theater an diesem Erfolg teilhaben und beauftragt ihn mit Stückentwicklungen. Das er darauf eingeht ist vielleicht ein Manko, aber nicht verwerflich. Rene Pollesch als Produkt und Marke. Damit können Sie jeden zweiten Regisseur und Autor belegen. Auch Formalismus kann letztendlich jedem Künstler vorgeworfen werden. Eine äußere Form ist immer von Nöten, um Inhalte zu transportieren. Inhaltslos ist Polleschs Theater aber keinesfalls. Mit dem Vorwurf des Formalismus als Abgrenzung zur angeblich vorherrschenden Meinung sind z.B. in der DDR viele Künstler diffamiert und ins (innere oder äußere) Exil gezwungen worden. Ich glaube Sie verstehen gar nicht was Sie da schreiben.

Schade, mein Versäumnis: für dieses Mal ! Ich habe das

jetzt hier, ich bin nach der Vorstellung nach Pauli weiter,

noch eine Bekannte besuchen, erst gegen 23 Uhr ge-

lesen: hätte Sie ja auch gerne getroffen, wäre so aus den Threads raus natürlich auch eine sehr willkommene

Neuerung. Bleiben wir auf Tuchfühlung, schlage ich vor.

Ich komme ja des öfteren nach Hamburg: da sollte sich etwas machen lassen. Ich fahre gegen 5 Uhr weiter nach München, weil ich das Lidl-Ticket noch habe und es ein bißchen für südlichere Gefilde einsetzen möchte.

Aber, wenn ich das nächste Mal nach HH komme, um ins Theater zu gehen, kann ich das bei "Mädchen in Uniform" hinterlegen, das fällt dann sogleich ins Auge.

Will freilich den Thread nicht "mißbrauchen", wird mir zum heutigen Pollesch-Abend gewiß auch noch etwas

einfallen: vom Hocker gerissen hat er mich nicht, aber

das reicht freilich nicht aus, ihn angemessen zu kommentieren; gerade den Mädchen nahm ich ihre Chortexte aber auch nicht mehr ab als dem einen oder anderen Spieler seinen Hamlet; unter anderem in diese Richtung drängt mein Grundeindruck von dieser Vorstellung her. Ihr Arkadij Horbowsky

Das kann ich für die Vorstellung vom 5.3. nur bestätigen, daß gelacht wurde.

Andererseits, wozu wurde besonders laut und ausgiebig

gelacht? Zum Beispiel über die Hitlersache, daß er seinen kreativen Schub hatte: sein Buch, seine Festungshaft, ja Haft und Buch, das geht gut, wenngleich Peter Handke zB. gerade Bücher von Reisen aus schreibt, es also freilich nicht jeder der "Hitler-Methode" verdankt. Wäre dann zumindestens

noch die Bibelübersetzung Luthers hinzugetreten,

aber so war das doch mehr fürs Dosengelächter, aber das kam dann halt nicht aus der Dose, und auch die Lacher bei der Gegenüberstellung "Theresienstadt"

und "Altersheim" kamen mir sehr Harald-Schmidt-like

daher, und der Zynismus war hier nicht fern, jedenfalls eine Coolness, die da bedient wurde, die im Grunde die ganze Vorstellung nicht wirklich los wird. Sophie Rois im Mittelpunkt, die beiden Kolleginnen ihr gegenüber merkwürdig verblassend, so empfand ich das, obschon ich gerade Christine Groß schon viel stärker gesehen habe. Die "Darstellerinnen" switchten über Rollen und

Lebensalter, aber gerade die auch via Schule-Uni-

Altersheim aufgebaute Lebensalterthematik erfuhr

kaum einen Widerhall im Spiel, auch wenn es stimmt, daß dieses Switchen moderat vor sich ging und nicht

verwirrte oder überforderte, wie eine Kritikerin schrieb

(und dergleichen Überforderungen gibt es, der "Kirschgarten" in Leipzig ist für mich da ein gutes Beispiel). Liebe und Tod ? Warum immer wieder "Liebe und Tod" ? Das fand ich gut umgesetzt, letztlich ist dieses "Mit-dem-Rücken-zum-Publikum-Spielen" gebrochen durch den liebesverwirrten Auftritt vor Fräulein von Bernburg einerseits, durch einen Hauch Altersheimsenilität andererseits, die ich durch Frau Rois angedeutet fand (Liebe und Tod, ... dadurch dem Publikum mit dem Rücken ..., oder doch das Publikum:

verkehrt: wo ist Liebe und Tod dort, der Spiegel befragt das, ein Spiegel, der in einem anderen "Kirschgarten", dem an der Schaubühne, auch schon so seine Rolle spielte).

Daß das im Großen Haus sich doch ein wenig verliert,

lese ich von einer anderen Kritikerin: sehe ich auch so,

zumal ich § 6 folgen muß, was die Stimme von Frau Rois

angeht,

es fehlt aber überhaupt ein wenig an Dichte: daß es nach 1:05 std. vorbei war, gut, das war so, war aber nicht zwingend so: die stellten sich in eine Reihe zur

Klatschformation, aber das hätte prinzipiell auch 10 Minuten früher oder später so sein können, denke ich.

Insofern vermißte ich schon ein wenig die grobe Vorlage des Verlaufes von "Mädchen in Uniform", zumal

ich dem Chor nicht ganz so viel abgewinnen konnte

wie lsdu : für mich war gerade der Chor es, der wirklich eher wie in der Schule Texte zB. von Diedrichsen aufsagte, aber eben doch aus Mädchen bestand, die das gerade nie so sprechen würden. Mag sein, den Drill hier übersteigert darzustellen, glaube ich aber nicht,

das frißt meineserachtens die Texte: Die hätten dann schon James-Krüss-artig wiederum entfremdet werden müssen, vermute ich oder jedenfalls ähnlich "gebrochen".

Daß mich die Texte auch nicht überzeugen, dazu werde ich bestimmt im Laufe des Threads noch zu kommen. Winter in HH, der Zug fährt in ca. zwei Stunden: bin müde, ist aber ein Selbstexperiment mit einer Art verlängerten Nachtschichtenwoche. Bis dann

aus München !

Vielen Dank für die Reisewünsche ! Bin gut in München angekommen: Für mich war der Schnee im "Englischen Garten", an der Isar entlang tatsächlich ideal, obgleich ich überall ein "Winter-Bashing" vernehme im Grunde.

Für mich war das einfach eine Gelegenheit, einmal eine Nacht nach einem Polleschabend "durchzumachen" und dann nach München zu fahren, ganz ohne da etwas großartig vorausgeplant zu haben. War tatsächlich vor ca. 20 Jahren das letzte Mal in München, und mit dem Staatsschauspiel, den Kammerspielen, dem Volkstheater gibt es hier ja auch potente Bühnen !

Natürlich: Die Choreographie des Mädchenchores, die Aktionen vor und hinter dem Spiegel: das war erstens unbedingt sehenswert, hat zweitens auch den Sinn des Abends gestützt und war drittens gewiß auch Maloche.

Aber gerade diese Choreographie ist ja umso stärker,

wie die Texte von Diederichsen, Pohrt und Co. aus den Mädchenmündern -dabei bleibe ich- verlieren: Nun könnte man da gerade an eine geplante "Dialektik der Aufführungselemente" denken, wenn ich "umso stärker"

schreibe, aber ich denke, in diesem Falle klammere ich mich mehr als Zuschauer ein bißchen an die Choreographie. Der Proben- oder Nichtprobenprozeß !

Das wird wohl im Dunkeln bleiben fernerhin, und ich neige eigentlich nicht dazu, da lange nachzustochern:

Es liegt auf der Hand, daß da nicht alles so lief wie es

grob angedacht war, und ich denke, daß Sie richtig liegen: das gehemmte Spiel neben Frau Rois kann damit zu schaffen haben, wohlgemerkt: Frau Groß verschwindet ja ansonsten nicht an der Seite von Frau Rois, hier aber war das eher so; ... nun hat Frau Groß aber wohl auch wesentlich mit der Maloche um die Choreographie zu schaffen gehabt; die "Aufführungs-

ökonomie", wenn man so will, scheint da nicht vollends zu stimmen. Allerdings hat das für mich auch keinen "Aufgußcharakter": auch das gibt es bei Pollesch, speziell bei "Cinecitta aperta", einen Abend, der seinerseits wie ein Aufguß von "Im Tal der fliegenden Messer" wirkte für mich, möglicherweise auch der Verpflanzung von Mülheim nach Berlin geschuldet, ... aber das vertrug ja gerade der erste Teil der Ruhrtrilogie wunderbar !! Ja, bin zuversichtlich, daß das in HH noch klappen wird ! lg

"Ich möchte nicht näher darauf eingehen, was in ihrem

Fall "durchmachen" bedeutet": Ja, schrecklich, wenn jemand gern durch den Schnee stapft nach so einer Theatervorstellung und das auch an der Isar und im "Englischen Garten" reizvoll findet mit dem Schnee,

schön, einfach schön ist das !

Da habe ich dann also einen gespielten und einen hinter dem Spiel liegenden Knall für, wie 2x2=4 : aha !

Das ist penetrant, von Leipzig, Weimar oder Hamburg

zu schreiben oder auf drei Bühnen einfach nur aufmerksam zu machen, auf die sich meine eigene Aufmerksamkeit gerade richtet ?, war dann heute nach

Sechzig gegen Pauli noch in Stückls "Richard III" im

Volkstheater: für jeden meiner Knalls also ein Event:

und natürlich wieder Schnee.

Warum spiele ich damit, daß ich danebenliege ?

Wo schreibe ich das ?? Natürlich war die Mädchenformation gut choreographiert, da muß ich nichts zurücknehmen. Und natürlich spricht die studentische Bolagna-Jugend nicht die Sprache der

Diederichsens, der Pohrts, der Agamben etc.; und da sonst der "Rollenverkörperung" gewissermaßen mindestens polemisch begegnet wird, wollte ich an dieser Stelle schlichtweg nur erwähnen, daß einem das mit Chören in Polleschstücken gut und gerne auch so gehen kann. Wo liege ich damit daneben ? Selbst wenn ich daneben liegen würde, ich gehe hier ja davon aus, jetzt gerade, daß ich es eigentlich nicht tue, so daß ich sichtlich wohl kaum damit spiele, wie Sie es schreiben.

Warum sollten dergleichen "Theaterreisen" entrückt sein ? Verstehe ich nicht, erläutern Sie es, vielleicht auch mit ein wenig Unterstützung von Argumenten !

Schreiben auch andere von "Theaterreisen", Peter Michalzik zum Beispiel in seinem "Theaterverführer", und ich treffe immer wieder Leute, die das ganz ähnlich halten. Gut, ist keine Jugendbewegung, wollen vielleicht andere Teil einer Jugendbewegung sein, legen dann halt Diederichsen-Sachen in Mädchenmünder, um blologna-protest-windschnittig daherzusegeln, denn davon hat der Abend auch etwas, erst recht angesichts der Altersheimsätze, wollen vielleicht andere immer ganz cool daherkommen: Lassen Sie mir meinen Schnee, und da Sie mich offenbar für einen Vollhonk halten, überlesen Sie das Horbowsky-Material einfach,

ein heißer Tip !! post scriptum: "Arkadien" finde ich

allerdings ganz prima gewählt, bleiben Sie, wenn es geht, unbedingt dabei. Deutschland ist mittlerweile ja in der Tat eine Art "Arkadien": "X-Arkaden" hier, "Y-Arkaden" dort, Schirm, Schutz und Bewahrung.

Grüß Gott !!

Und diese Trennung zwischen Körper und Geist zeigt sich auch in den Seniorenheimen, insofern da alte bzw. aktuell zunehmend demente Menschen zum Ausdruck (zum Beispiel über Aquarellbilder) bewegt werden, wovon sie tragischerweise aber vielleicht gar nicht soviel haben. Und die sind dann auch keine Künstler, nur weil sie sich irgendwie ausdrücken. Zum Kunstschaffen gehört immer auch das Geistige, aber das darf sich dann eben nicht total(isierend) vom Körperlichen abtrennen, wie im Fall der souveränen Macht des Übermenschen Hitler gegenüber dem nackten Leben der KZ-Insassen etc.: die Spirale immer weiter drehen, im (Selbst-)widerspruch denken.

da es sich bei "jeannegeorgerosaulrike" und "Barbie, ohne Klaus" (Blog Dämonen) um ein und dieselbe Person handelt, hat sie heute schon den fünften Kommentar geschrieben. Das ist seit etwa einem Jahr für sie der Normalzustand.

Angesichts dieser Treue zur Nachtkritik schlage ich als Geschenk ein Nachtkritik-Sweatshirt vor. Oder einen kleinen Geschenkkorb als Treuebeweis. Oder Spezialausgaben von Foucault und Agamben. Oder ein wundervoll inszeniertes Abendessen mit Pollesch. Als Alternative: Dirk Pilz.

Ich für meinen Teil habe schon mindestens 10 Pollesch-Stücke gesehen. Nur gibt es für mich darüber nicht so viel zu diskutieren.

Schießen sie da nicht etwas über das Ziel hinaus? Ihre These ist etwas gewagt. Mal abgesehen davon, das Hitler „Mein Kampf“ bereits in den zwanziger Jahren geschrieben hat, besteht für mich da kein Paradox zwischen dem Denken und Handeln. Er hat mit dem Buch sicher Theresienstadt vorbereitet. Sie disqualifizieren mit Ihrer Aussage auch die Häftlinge und Alten als eigene Persönlichkeiten. Ich hoffe zumindest, das Sie nicht mal selbst in die Situation kommen wo sich Geist von Körper trennt, außer ganz zum Schluss, wenn wir alle mal gehen müssen. Aber vielleicht verstehe ich Sie auch einfach falsch oder Sie haben sich missverständlich ausgedrückt, kann das sein?

"....Macht des Übermenschen Hitler gegenüber dem nackten Leben der KZ-Insassen etc. ..."

Was immer sich bei dem eineiigen Hitler alles abgetrennt haben mag, Geist war es ganz sicher nicht. Man nennt es gemeinhin immer noch Ungeist. Bisher zumindest konnten sich weltweit Mehrheiten darauf einigen. Die souveräne Macht Hitlers gab es nie. Er war ein Versager und Menschenverachter, ein Massenmörder abhängig von der Dummheit und Dumpfheit seines Volkes, dass er in den Ruin führte. Ihm und seinem Volk, als eine Art abgetrennter Geist, das "nackte Leben" der da "hinsiechenden" Juden, Homosexuellen, Sinti und Roma, Sozialdemokraten, Kommunisten und Gläubigen anderer Religionen als "nackte (vom Geist verlassene) Körper" gegenüberzustellen, ist obszön, schlicht und ergreifend so dumm, dass man es nicht ernst nehmen muss, und verkennt den geistigen, emotionalen und kulturellen Überlebenswillen, und auch physischen aller vom nationalsozialistischem System Verfolgten, die zu der Zeit zu Recht um ihr Leben kämpften. Meine Großmutter, der ich dankbar bin, dass sie all dies überstanden hat, würde sie einfach nicht beachten. Und ich hoffe niemand aus der offiziellen Presse liest das hier und verhilft ihnen zu einem unsinnigen Hype. Mein Bedaurn über ihren geistigen Zustand ist enorm. Ich bin ratlos. Was soll man nur mit Ihnen anfangen ?

Danke. Da hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können. Das Geschwurbel kam mir gleich so bekannt vor. Aber ich befinde mich ja gerade selber in einem angestrengt gespaltenem Zustand, da fällt man schon mal auf ebensolche gespaltenen Persönlichkeiten rein.

Bliebe allerdings - für mich stellt sich das so dar - noch zu fragen, was das genau - immer ??!!. - heißen muß (?), ich meine: "auf jemanden hereinfallen".

Geschwurbelt oder nicht-geschwurbelt oder sonst ein

Kriterium/Nicht-Kriterium , das hindert ja nichts daran, daß jeder Einzelfall "unserer Begegnungen" hier im Netz irgendwie immer wieder neu ist und sich auch die Sache mit den "Übereinstimmungen" bzw. "Tonfällen",

"Sachlichkeiten-Unsachlichkeiten", "Ernsthaftigkeiten-

Nicht-Ernsthaftigkeiten" nicht immer geradezu leichförmig fortpflanzt: Ich schrieb als "Fausto Copy" z.B. auch, daß ich bis Zug 15 am meisten bei Barbie (und § 10, den vergaß ich) war, und warum denn auch nicht ??? Zudem so schlimm geschwurbelt fand ich das eben auch garnicht, und wenn Sie jetzt "gespalten" daherkommen; nicht, daß ich das nicht aus eigenem Erfahren in etwa sehr gut kennen würde, dann liegt das mit den aus Überzeugung vorausgesetzten Dämonen (Barbie tat das, und bisher war das garnicht der LSDU-Stil, überhaupt Dämonen zu bemühen ...) in ihrem Falle so ferne nun auch wieder nicht: also, warum nicht immer wieder von Einzelfall zu Einzelfall, gerade hier im Netz !!,

ohne irgendwelche großartigen Aufrechnungen oder Zählungen von Thread-Beiträgen ? Da lauern geradezu gegenseitige Rollen-Verhärtungen, da sind Norens Paare - der Vorlage nach zumindestens - regelrechte

Waisenknaben/Waisenmaderln: vielleicht schaffen wir hier sogar die Rollenverhärtungsgrundlagen für den kommenden Dämonen-Abend im Jahr 2036 oder so ...,

obschon mir das zu weit ausgeholt erscheint, nicht nur

zeitlich !

Sie sprechen da ein ernstes Problem an. Wie gehen wir hier miteinander um und wie reagieren wir auf geistige Fehlleistungen oder Entgleisungen der anderen? Ich habe mich nach reiflicher Überlegung zumindest dafür entschieden meinen Vornamen zu benutzen, um für andere erkennbar zu bleiben. Es suchen und finden sich ja hier immer wieder auf seltsame Weise die richtigen Pärchen, das hat dieser und der Ostermeier-Thread bewiesen.

Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal unter anderem Namen einen kurzen Kommentar abgebe und man wird sicher erkannt hat, dass ich hier anfangs unter Bärliner gepostet habe.

Was Barbie…ulrike oder wie auch immer betrifft, hat sie sich hier gedanklich verstiegen, weil sie schlauer als Rene Pollesch sein wollte. Dafür hat sie nicht nur von mir zu Recht Kontra bekommen und was den Ostermeier-Thread betrifft werde ich noch darüber nachdenken, ob ich ihn weiterführe. Ich will ja nicht nachtragend sein.

@ Stefan: Ich will gar nicht schlauer sein als Pollesch. Diese Form des Konkurrenzdenkens treibt mich nicht an. Nee, das ist dann wohl deine Projektion. Vielleicht liegt dein Problem im mangelnden Respekt vor Frauen. Dass die auch denken können und nicht bloß als lebendige Schaufensterpuppen durch die Gegend laufen. Mit- und Weiterdenken. Darum gehts.

Und du bist dann wohl die Sorte Mann, der, anstatt auf Augenhöhe MIT Frauen zu sprechen, ihnen lieber "Kontra gibt". Ja. Genau. So erhöht man das angeschlagene männliche Selbstbewusstsein, indem man Frauen "Kontra gibt". Eigentlich bist du ja "nachtragend" (warum eigentlich?) - eine weiblich codierte Heulsuse.

Danke für diesen Hinweis. Wir sollten doch öfter darauf schauen, was unsere Beiträge hinsichtlich ihrer Aussage für andere bedeuten. Die Wahrnehmung kann von Person zu Person ganz unterschiedlich sein. Eigentlich hatte ich mir gestern Abend eine Zwangspause zum Nachdenken verordnet, muss aber nun auf den Beitrag 83 reagieren, ob ich will oder nicht.

@jeannegeorgerosaulrike

Ihre Resistenz gegenüber Kritik verblüfft mich. Ihre Zitatwut wurde hier schon mal erwähnt. Was hat Schiller mit Ihrer mangelnden Selbsteinschätzung zu tun? Meinen Sie, Sie machen die Situation dadurch besser, indem Sie den Diskussionspartner in eine Ecke stellen, aus der er sich hier schwer wieder heraus manövrieren kann. Sie kennen mich gar nicht. Ich Sie natürlich ebenso wenig. Nur woraus erkennen Sie bei mir einen mangelnden Respekt vor Frauen. Nur weil ich mich als Mann zu erkennen gegeben habe und in Ihnen eine Frau vermute, was ja immer noch nicht völlig klar ist. Es spielt auch für mich keine Rolle. Ich wurde hier auch schon der Homophobie bezichtigt. Aber in diesen Mustern denke und handele ich nicht. Die gleichberechtigte Teilnahme von Frauen in allen Bereichen des Lebens ist für mich selbstverständlich.

Sie benutzen Totschlagargumente, die Sie mit nichts ernsthaft belegen können. Eine Kommunikation kann so nicht mehr ungestört weiter erfolgen. Ich muss daher vermuten, dass es Ihnen nicht um den echten Austausch von Gedanken geht. Sie suchen den Streit auf einer Ebene, auf der ich Ihnen nicht mehr folgen möchte. Sie sollten vielleicht mal überlegen, ob Ihr Auftreten hier die Wahrnehmung von Frauen, die offen und frei ihre Meinung äußern wollen, nicht eher beschädigt.

"Die gleichberechtigte Teilnahme von Frauen in allen Bereichen des Lebens ist für mich selbstverständlich." Ja. Genau. Aber dann praktizieren Sie das doch bitte auch. Lassen Sie mir meine Argumente, ohne dass Sie mich deswegen als "unweiblich" disqualifizieren. Betrachten Sie meine Argumente ohne diese weibliche Codierung, dass Frauen mystische und gewaltfreie Ur- bzw. Naturwesen seien und folglich der rationalen Argumentation nicht zugänglich und fähig. Was genau hat Sie denn jetzt sachbezogen an meiner Argumentation gestört?

Zum Körper-Geist/Seele-Verhältnis hat Pollesch für mich bereits alles gesagt: "Die Seele ist eine Außenbeziehung des Körpers mit sich selbst." Oui, exactement.

„Betrachten Sie meine Argumente ohne diese weibliche Codierung, dass Frauen mystische und gewaltfreie Ur- bzw. Naturwesen seien und folglich der rationalen Argumentation nicht zugänglich und fähig.“ Wer hat diese Bezeichnungen hier im Thread benutzt?

Das androgyne Kunstwesen nehme ich zurück. Das war ein blöder Schnellschuss und bezog sich auf Ihren etwas undurchsichtigen Nickname und nicht auf eine Geschlechterzuweisung.

Ich kann Ihnen sagen was mich persönlich und andere hier gestört hat. Lesen Sie sich doch noch mal ihren Beitrag 73 und die Reaktionen darauf durch. Ist Ihnen da nichts aufgefallen? Sie haben sich in Ihrer ungestümen Denkweise, vermutlich unbewusst, komplett verrannt. Darauf wollt ich Sie hinweisen.

„Unsere intimsten Regungen können wir an andere delegieren. Das genau ist unsere Seele: Die Außenbeziehung des Körpers mit sich selbst.“

Dieses Zitat stammt unter anderem auch aus Calvinismus Klein. Pollesch benutzt es immer wieder als Beispiel der Interpassivität. Es hat nichts mit Hitler oder mit Theresienstadt zu tun.

Warum denn nicht "ungestüm denken"? Deleuze hat das rhizomatisches Denken genannt. Das heisst, dass das Denken nicht mehr durch eine metaphysische bzw. idealistische Setzung, also "von oben her" organisiert wird.

Ich habe übrigens eine "Erläuterung" zu meinem Kommentar Nr. 73 geschrieben, die hier jedoch nicht veröffentlicht wurde. (...)

Hinweis der Redaktion:

Und auch an dieser Stelle ziehen wir es vor, Ihre Ausführungen zu Hitler nicht zu veröffentlichen. Nichts gegen einen Diskurs auf der Basis eines "gefährlichen Denkens". Aber ein solcher sollte nicht anonym geführt werden.

Das Individualitätskonzept, testen Sie das hier aus? Spontan sich bildende und vergängliche Kommunikationen im Internet? Aber leider klappt das hier mit der Theorie der Unmöglichkeit der Zensur nicht. Pech gehabt. Viel Spaß weiter beim rhizomatischen Denken. Verfangen Sie sich aber nicht gleich wieder in den Wurzeln. Und denken Sie immer auch daran, beim Aufstellen eines Wurzel-Denkmodells kommt man schnell auf Abwege, Hierarchie, Ideologie usw., davor hat Deleuze auch gewarnt.

Das hat wenig Sinn - sie ist die einzige Person, mit der ich in diesem Forum nicht diskutieren möchte.

Wenn sie sich angegriffen fühlt, unterstellt sie einem anderen Kommentator irgendwelche Behauptungen, die er gar nicht gemacht hat, oder sie greift zu Verdrehungen. Gelegentlich kommt auch das Oberlehrerhafte an die Oberfläche. Oder sie entdeckt zwischen den Zeilen so etwas wie einen Frontalangriff auf das weibliche Denken (gibt es das typisch weibliche Denken und Fühlen überhaupt?).

Nun, immerhin hat 123 nach seinem verbalen Wutausbruch in Bezug auf die Hitler-Ausführungen im Nachhinein Mitgefühl bekommen und möchte ihre Beiträge auch in Zukunft nicht missen.

Zum Glück wurden die neuerlichen Reflexionen über Hitler nicht veröffentlicht.

Rene Pollesch versucht in seinen Texten, das moralisch, liberale Empörungsdenken in der heutigen Gesellschaft zu karikieren, das schlägt mal nach links und mal nach rechts, ohne Political Correctness. Das macht den Reiz aus für viele junge Intellektuelle.

Sie zerren sich Schlagworte aus der modernen Philosophie und kriegen das hinterher nicht mehr richtig zusammengeklebt. „Mit den Händen Denken“ von de Rougemont, „gefährliches Denken“ von Nietzsche und Sloterdijk, „rhizomatisches Denken“ von Deleuze. Wo fängt das an, wo hört das auf? Wo es bei Ihnen aufhört wissen wir nun, in einer verqueren Beurteilung des Nationalsozialismus. Da kann und will ich Ihnen nicht mehr folgen. Ich glaube auch nicht, dass Sie dafür ernsthaft auch Verantwortung übernehmen würden. Denken ist aber kein Spiel. Daraus ergeben sich mitunter ernsthafte Konsequenzen.

Und was meinen Sie mit den Abwegen? Mit dem Begriff des "rhizomatischen Denkens" wollte ich doch gerade unterstreichen, dass es gegen ideologisches und hierarchisches Denken gerichtet ist. Da sind wir uns also einig?

Zum "Zusammenkleben" verschiedenster Diskurse im Intertextualitsverfahren gehört doch, dass man keine vereindeutigenden Weltbilder schaffen will. Dass man sich nicht berufen fühlt, gottgleich die Wahrheit über die (Schlechtigkeit der) Welt zu verkünden, sondern dass man auf das Unerzählbare (zum Beispiel des Holocausts) immer nur verweisen kann. Demnach eröffnet der Begriff "Theresienstadt" für mich einen Geschichtsraum in dem Sinne, dass Geschichte eine sprachliche Konstruktion ist und immer erst im Nachinein, also nach der konkreten Erfahrung, versprachlicht werden kann. Über die Sprache eröffnet sich das Abwesende, die Erfahrungen, die ich selbst nicht gemacht habe und über die ich also auch nichts sagen kann. Es wäre egoistisch, über die Erfahrungen der KZ-Insassen etwas sagen zu wollen oder zu behaupten, deren Erfahrungen auf dem Theater abbilden zu können. Das geht nur über die Sprache, welche die Bilder im Kopf entstehen lässt.

@ Flohbär: Ich wollte eben darauf hinaus, dass es das "typisch weibliche Denken und Fühlen" nicht gibt. Vielmehr geht es um das Quer-zu-den-Geschlechtern-denken. Leider wird man dann oftmals doch wieder in diese weiblich codierten Schubladen reingeschoben. Oder was wollte Stefan damit sagen, dass mein "Auftreten hier die Wahrnehmung von Frauen, die offen und frei ihre Meinung äußern wollen, nicht eher beschädigt"?

„Seit je hat Aufklärung im umfassendsten Sinn fortschreitenden Denkens das Ziel verfolgt, von den Menschen die Furcht zu nehmen und sie als Herren einzusetzen. Aber die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils.“

Adorno wollte nach Auschwitz nicht mehr schreiben. Warum tun Sie es?

In seinem Essay "Über den Begriff der Geschichte" verweist er auf die sprachliche Konstruiertheit von Geschichte. Zitat:

"Die Geschichte ist Gegenstand einer Konstruktion, deren Ort nicht die homogene und leere Zeit, sondern die von Jetztzeit erfüllte bildet."

Es geht Walter Benjamin also nicht um die Setzung einer linearen Fortschritts- oder Verfallsgeschichte, sondern um die Sprengung des Geschichtskontinuums über den sogenannten "Tigersprung ins Vergangene". Zitat: "Nur findet er in einer Arena statt, in der die herrschende Klasse kommandiert. Derselbe Sprung unter dem freien Himmel der Geschichte ist der dialektische als den Marx die Revolution begriffen hat."

Auch Peter Weiss' "Ästhetik des Widerstands" als Aneignung und Neu-Schreibung von Geschichte aus der Perspektive des antifaschistischen Widerstands kann hier genannt werden.

Adorno und Horkheimer formulierten eine Kritik an der philosophischen Rationalität eines synthetisch begreifenden Denkens. Dieses unterliege dem Herrschaftscharakter der Vernunft und müsse durch ein nicht-identisches Denken ersetzt werden. Infolge dieser Absage an eine ganzheitliche ästhetische Sinnstiftung über das Kunstwerk könne dieses nur noch unter dem Aspekt seiner chiffrenhaften Inkommunikabilität Geltung beanspruchen. Das wesentliche eines Kunstwerks liegt nach Adorno und Horkheimer also in der Verweigerung einer vereinheitlichenden Sinnproduktion gegenüber der Möglichkeit des Aufscheinens von Hoffnung und Erlösung an ästhetischen Bruchstellen des Textes.

Finden sich da nicht Parallelen zur Ästhetik bzw. zur Form(ulierung) der Stücktexte bei Pollesch?

Verständnisfrage:

"Ich will nicht mehr."

Das ist etwas mißverständlich, prosodisch gibt es da mindestens zwei Möglichkeiten:

- nicht mehr von einem Theaterabend

- keinen Pollesch mehr irgendwie

Zu meiner eigenen Position:

Mir geht es ganz anders im Grunde: Ich "bekomme" von

Pollesch keineswegs Alles und nie Nichts; in der Tat setzt bisher jeder Abend Diskutables frei, worüber ich dann auch mich bereit fand, reden zu mögen, zu wollen, naja, "reden"

oder jetzt bei nachtkritik de. hin und wieder den einen oder

anderen Satz "fallenzulassen".

Ich habe das in diesem Thread ja auch schon getan; nicht alles, was ich schrieb, scheint mir unanschließbar, das setzt

aber teilweise wirklich voraus, diesen Abend in HH zu sehen,

womit ich nicht pauschal etwas gegen Anmerkungen aus dem Vorraum der eigenen Inszenierungskenntnis gesagt haben will.

lg -"zurück" aus München-

Nein es gibt eine dritte Möglichkeit. Ich will tatsächlich nicht mehr hier darüber diskutieren. Irgendwann reichte es auch mal. Oder?

Verstehe ich gut, manchmal reicht einem das, dennoch wäre ich, der ich die Inszenierung gesehen und Teilmomente hier angerissen habe, schon ganz froh und auf jeden Fall bereit gewesen, mehr zu dem von mir Vorgebrachten zu vernehmen bzw. daran

anschließend, noch ein wenig weiter zu diesem Pollesch-Abend auszuholen.

Ich werde den Thread daraufhin weiter beobachten in dieser Bereitschaft, zum Monologisieren habe ich freilich auch keine Böcke, und ich bin hier und da ja schon auf Mittelmäßigkeit und Kleinbürgerlichkeit und Entrücktheit und "Ärgeres" gebürstet worden, ich nähre das mitunter, ist mir schon klar, steige in München im "Hotel Jedermann" ab, das ich auch wirklich empfehlen kann (die vielen Käsesorten zum Frühstück, die Aufmerksamkeit des Personals !!!), da hängt seit fünf Jahren ein Banner "40 Jahre Hotel Jedermann", werde da just auch 40 Jahre alt, meine beiden Totalknalls !!, fühle mich auch nicht immer ganz ernst genommen, durch Sie allerdings schon,

und das könnte hier ja auch "Schule" machen !

Freilich, diese dritte Möglichkeit sah ich schon, und ich sprach vorsorglich von mindestens zwei Möglichkeiten. Warum ich das erwähne ? Aus Besserwisserei, Langeweile, Empfindlichkeit ??? Mag alles mit drin sein: Vor allem aber daher, weil ich es außerordentlich spannend finde, Ihrem "Nein, es gibt noch ...", diesem "Nein", trotzdem ich "mindestens zwei ..." schrieb, nachzugehen: Ich stoße öfter auf derlei Neins, sie können mutlos machen ..

Nehmen Sie das bitte nicht persönlich. Ich bin einfach was diesen Thread betrifft ausgepowert, da kommt jetzt nicht mehr viel. Aber da ich das Stück im April in Berlin sehen werde, kann da ja durchaus eine Fortsetzung folgen.

Netter Spruch, nur was meinen Sie damit? Lobhudelei eines einzelnen Verehrers, oder das Ranwanzen seitens Polleschs ans Publikum mit seiner zugegebener Weise etwas gefälligen Bühnenshow? Bei dem Abend kam es mir tatsächlich so vor, als hätte man sein Gehirn vorher an der Garderobe abgegeben. Hoffentlich haben nicht alle vergessen, es auch wieder abzuholen.

Ich habe ja auch ein Gehirn zurückbekommen, ich weiß nur nicht ob es meins ist. Vielleicht hat ja der Rene Pollesch heimlich die Gehirne vertauscht und ich habe jetzt das von Spreequelle und er hat meins. Wir sind ja nicht umsonst hypnotisiert worden. Aber ich versuche auch mit dem neuen Gehirn klar zu kommen.

@ Das sprechende Fragezeichen

Was ist denn an Pollesch ein Phänomen? Phänomenal finde ich nur, das dieses Stück anscheinend permanent falsch oder gar nicht verstanden wird. Ich will mich da auch nicht ausschließen. Wenn das Kreativitätsthema das Einzige ist, was von diesem Abend hängen bleibt, dann ist da anscheinend eine Menge in dem schönen Budenzauber verloren gegangen. Was ist mit dem Verlust an der gemeinsamen Erfahrung von Geschichte, was mit Verschwinden des Menschen hin zum geläuterten Tierhaftigen, dem gemeinschaftlichen Drill in den Universitäten, neoliberale Elitebildung? Was bedeutet denn Selbstverwirklichung, -verwertung in den Zeiten der totalen Leistungsgesellschaft? Und wenn das alles geklärt ist, da hat man noch nicht mal über den Menschen als Biomasse, Seniorenheime und Theresienstadt nachgedacht. In dem Stück steckt so viel, das man sich einfach dafür interessieren muss. Was man damit letztendlich anfängt, hängt natürlich von jedem selbst ab.

Da irren Sie aber gewaltig. In Mädchen in Uniform ist jede Menge Sloterdijk drin, nur kommt der hier über Alexandre Kojeve der Hegel, Marx und Heidegger zu seiner Dialektik vom Herrn und Knecht verwurstet hat. Anerkennung und Züchtigung sind übrigens wichtige zwischenmenschliche Triebfedern. Und wenn Sie das mit der Rede Sloterdijks „Regeln für den Menschenpark“ vergleichen, dann haben Sie ihre Parallelen zum Stück.

Krishnamurti ist natürlich eine Herausforderung, aber in seiner Negation des Egos sind wir ja auch wieder beim Weg aus der Selbstverwirklichung.

Danke für die Blumen, aber es ist sicher immer noch besser nur einmal im Monat zu denken, als zu saufen. Das sagt man ja zu weilen der Intelligenz auch nach.

@ Flohbär

Schade das Sie sich anscheinend an Pollesch schon so satt gesehen haben. Hoffentlich endet das wie bei Peter Stein nicht wieder vor einem Baum.

Auch wenn Polleschs neues Format etwas leicht daher kommt, so hat er doch immer noch einiges zu sagen. Das Ihnen das wie eine Fortsetzung von „Ein Chor irrt sich gewaltig“ vorkommt, liegt sicher daran, das Pollesch immer eine Unmenge Text übrig hat, die er dann an anderer Stelle wieder verwendet und daher ist wahrscheinlich die Hamburger Inszenierung in Berlin auch leicht gefloppt.

Ich bin jedenfalls sehr darauf gespannt, was ihm zusammen mit Schlingensief zu Nietzsche einfällt. Und da er das diesmal nicht selbst inszenieren darf, wird sicher eine Menge Text für eigene Stücke übrig bleiben. Ob die Mädchen neben Gewehren dann auch eine Peitsche dabei haben, wird man sehen.

http://www.e-teatr.tv/sub,pl,trailery,454,ocena,5.html