Stallerhof - David Bösch taut im Kasino Franz Xaver Kroetz' schockgefrorenen Sozialrealimus auf

Fantasievolle Pirouetten

von Georg Petermichl

Wien, 10. Dezember 2010. Die Leinwand im Hintergrund ist riesig. Die braun-schwarze Suppe darauf – eine präzise Kreuzung aus naivem Kirchenfresko der 1960er und vorzeitlicher Höhlenmalerei: Blöd dreinschauende Stalltiere und massenhaft Kruzifixe werden vom Titel des Abends "Stallerhof" überragt. Im Vordergrund hat man einen mächtigen Holzjesus auf einem Telefonmasten gekreuzigt, in der Flucht pfählen weitere Pfosten die Bühne. Dazwischen gibt es überall Hausrat, von der Waschmaschine zum Fleischwolf, von einer Gehschule zu den Pappaufsteller-Tieren, Motorradhelme, Melkhocker. Und überall liegen Strohballen und Tetrapacks pasteurisierter Haltbarmilch. Hier liegt Franz Xaver Kroetz' "Stallerhof" samt seiner Fortsetzung "Geisterbahn" in skulpturaler Form vor dem Publikum ausgebreitet.

Nervöse Stille

Das Burgtheater-Kasino am Schwarzenbergplatz ist wegen seinem langgezogenen Theaterraum eher ungeeignet fürs Theater – und gerade das macht ihn zu einer bemerkenswerten, fluktuierenden Spielwiese für Bühnenbildner und deren Raumkonzepte. Und Bühnenbildner Patrick Bannwart hat ein wahrhaftiges Universum für Franz-Xaver-Kroetz-Figuren geschaffen, die sich typischerweise in einer nervösen Stille (z.B. in abgekapselten Bauern- oder Vorstadtmilieus) selbst vaporisieren: Ein Viel-zu-viel für das Zuwenig, das der Lebensumstand ihnen liefert.

Regisseur David Bösch hat in dieses Szenario zunächst zwei weitere Monolithen gesetzt: Der Staller und seine Stallerin (äußerst solide: Branko Samarovski, Barbara Petritsch) sind nicht viel mehr als lethargische, schmerzhaft einfache Bauerngestalten. Ihr Leben ist insofern abgeschlossen, als ihr Nachkomme weiblich und "zurückgeblieben" ist. Das hat sie zwar knochenhart und bitter gemacht, Bösch hat ihnen aber die berechnende Lieblosigkeit genommen, die man im Stoff genauso finden könnte.

Die Abwärtsspirale ...

Im Fokus ihres Restlebens steht also ihre weltfremde Tochter Beppi (Sarah Viktoria Frick), und in der Folge gerät ungebetenerweise auch der betagte Aushilfsknecht Sepp (Johannes Krisch) hinein. Die Story der beiden ist schnell erzählt: Beppi wird am Stallerhof dermaßen gering geschätzt, dass Sepps lapidare Aufmerksamkeitsspanne reicht, um das arme Ding zu schwängern. Es folgt die zwangsläufige Aufdeckung der Misere, die Verstoßung von Sepp, ein halbherziger Beseitigungsversuch von Mutter oder Fötus.

Nach der Geburt von Beppis Sohn Georg schaffen es die Stallers endgültig, Beppi rauszuekeln. Es folgt das Wiedersehen von Beppi und Georg mit Sepp in der verheißungsvollen Stadt München. Bald danach gereichen Sepps Tod und eine Menge (groß-) elterlicher Ungerührtheit zu einer völlig desolaten Zukunftsperspektive für die zurückgebliebene Mutter samt ihrem Kind.

... spielt verrückt: Eine Romantisierung

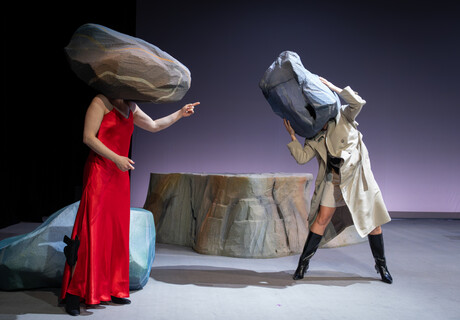

Man schreibt das Jahr 1972, als der erste Teil des Stücks in Hamburg uraufgeführt wurde und als schockgefrorener Sozialrealismus die Gemüter erhitzte. Bösch ist sechs Jahre später geboren und gemeinsam mit dem Ensemble betreibt er sichtlich seine soziale Rekonstruktion. Dafür hat er sich aus seiner letzten Burgtheaterproduktion Adam Geist mit Sarah Viktoria Frick und Johannes Krisch zwei unglaubliche Bühnentalente gerettet: Beppi und Sepp begrüßen sich mit Winnetou-Lauten. Darauf folgend bringt Beppi ihren Autismus in Ballerina-Darbietungen zutage. Oft stoppt sie mittendrin, als wolle sie sich Sepps Applaus vergewissern. Ihre Finger sind dabei verkrümmt, zwischen drinnen steckt sie aufgrund der Anstrengungen ihre Zunge raus.

Sepp (Krisch) wiederum hat sich gerade erst schlurfend auf einem Heuballen niedergelassen. Untersetzt wie er ist, steht sein Hosenschlitz offen, und sein Unterbiss ist irreparabel. Erstaunlicherweise liegt in seiner Haltung Trauer und Hoffnung, gleichzeitig: Er ist vom Leben durch die Mangel genommen worden und hat trotzdem noch nicht aufgegeben. Seit Adam Geist fällt Fricks Einfallsreichtum auf, wenn es um weltfremde Bühnengestalten geht (zuletzt in der Heiligen Johanna der Schlachthöfe).

Fantasievolle Pirouetten

Johannes Krisch ist in seiner Rolle ebenso perfekt und trotzdem hinterlässt der Abend einen eigenartigen Nachgeschmack: Bösch scheint die Sozialkritik in Kroetz' Text zu meiden, die Schuldzusprechungen zu nivellieren, und lieber auf die versteckte Romantik des Stoffes eingehen zu wollen. Einzig: Bei Franz Xaver Kroetz versteckt sich wenig davon. Der Abend wird in seiner Qualität eben auch unmöglich. – Dort wo Beppi ihre fantasievollen Pirouetten dreht, in ihrer eigenen Raumfahrer-Welt lebt, fragt man sich, warum sie sich überhaupt auf einen alten Sack wie Sepp einlässt.

Franz Xaver Kroetz – so ganz ohne Gewalt? Das scheitert an der ihm oktroyierten Romantik, und ist dabei doch sehenswert.

Stallerhof

von Franz Xaver Kroetz

Inszenierung: David Bösch, Bühne und Kostüme: Patrick Bannwart, Licht: Peter Bandl, Dramaturgie: Barbara Sommer.

Mit: Sarah Viktoria Frick, Johannes Krisch, Branko Samarovski, Barbara Petritsch.

www.burgtheater.at

Mehr lesen? Im Wiener Akademietheater inszenierte David Bösch im September 2009 Adam Geist von Dea Loher.

David Bösch glaube "mit guten Gründen nicht mehr recht an Kroetz' schwarze Pädagogik", schreibt Ronald Pohl im Wiender Standard (13.12.2010). Wo der Autor vor bald 40 Jahren "empörende, reaktionäre Verhältnisse" zeige, um radikal für deren Umsturz zu plädieren, denke Bösch in "dieser famos kleinteiligen, dabei hochkonzentrierten Produktion" gewitzter und somit vielleicht noch radikaler. "Er erzählt das trostlose Leben der Beppi als beglückende Artisten- und Virtuosennummer, als Slapstickprogramm einer subversiv veranlagten Guerillakämpferin triumphierend nach. Er rettet somit scheinbar anstrengungslos Ehre und Würde einer Erniedrigten und Beleidigten." Und das vor allem dank Sarah Viktoria Frick, "die das Leben einer Kindsmörderin in der Pantomime einer wahrhaft Emanzipierten nachzeichnet. Luftsprünge eines Erdgeistes: ein großes Kunststück."

"Hat sich der frühe Kroetz gehalten?", fragt Norbert Mayer etwas bang in der Presse (13.12.2010), kann aber nach Böschs Inszenierung mit einem nachdrücklichen "Ja" antworten. "Und er wirkt sogar ziemlich differenziert. Mit einer einfühlsamen Inszenierung ist David Bösch in nicht einmal zwei Stunden ein berührender und faszinierender Abend gelungen. Vier außergewöhnliche Schauspieler und ein tolles Bühnenbild machen diese raffinierte Neuinterpretation zu einem nachhaltigen Erlebnis." Eine Passion werde gespielt oder zumindest eine tief schwarze Weihnachtsgeschichte ohne Erlösung, mit Resten von Liebe. Frick spiele ihre Beppi "schonungslos, niemals peinlich".

"Wem an diesem Abend das Herz nicht bricht, der hat keines", befindet Michaela Mottinger im Kurier (13.12.2010). Bösch wolle "nichts erklären, analysieren, 'modernisieren'. Nichts deuteln. Er hat das einstige Skandalstück weichgespült." Die Rezensentin scheint das aber nicht negativ zu meinen: "Das, was die Figuren bei ihm noch erregen, ist Mitleid. Eine interpretatorische Möglichkeit, die er mit schönen, auch Zeichentrick-, Bildern unterlegt." Vor allem preist Mottinger das "Naturschauspiel" Sarah Viktoria Frick, eine Beppi jenseits jeder Karikatur oder Mitleidsnummer. "Sie zeigt einfach ein Menschenkind. Eines, das Spagat übt, mit dem Finger Herzen in die Luft malt und wie ihre Lieblingsdisneyfigur 'Arielle, die Meerjungfrau' festen Boden unter die Füße bekommen will."

Eine "kluge, behutsame Regie" hat Dirk Schümer in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (15.12.2010) beobachtet, die die "Missbrauchsgeschichte zwischen dem alten, später dahinsterbenden Knecht Sepp und dem chancenlosen Kind" nicht mehr als skurriles Kurzzeitidyll schildere: "Dass das Mädchen ihren Schwängerer noch besser findet als ihre kalten Eltern, muss nicht heißen, dass hier von Liebe die Rede ist. Denn nett kommt der Opfertäter gewiss nicht herüber. Und niemals wird die verzweifelte Innenschau des Mädchens wirklich durchbrochen. Vielleicht albträumt sie all dies ja auch nur." Neben den anderen Schauspielern lobt auch Schümer die Beppi-Darstellung emphatisch: "Die ganze Verzweiflung eines grauslig erledigten Lebens kristallisiert sich im Antlitz und in den Gesten von Sarah Viktoria Frick. Mit unglaublicher körperlicher Energie macht sie mit Grimassen, Selbstgesprächen, Augenrollen, Ticks, Pantomimen, Hüpfspielen, Kaubewegungen und Zuckungen das ganze Innendrama des unverstandenen Mädchens deutlich."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Wasserschäden durch Brandschutz Rechnung

-

Medienschau Dt-Defizit Mitarbeiterrücken

-

ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

-

TheatreIST-Festival Türkei Toller Bericht

-

Rücktritt Würzburg Nachtrag

-

Leser*innenkritik Anne-Marie die Schönheit, Berlin

Komplette Kritik: http://stagescreen.wordpress.com

@ Ernst: Und woraus resultiert Ihrer Meinung nach die Wut in diesem Kroetz-Stück? Mich hat es auch so zum Nachdenken gebracht. Kroetz liebt die Menschen, welche er skizziert. Aber er bleibt nicht dabei stehen. Denn zugleich hinterfragt er die Verhältnisse, durch welche diese Menschen deformiert werden bzw. sich das Leben wechselseitig zur Hölle machen.

Der Mensch sollte sich bewusst sein, sterblich, unvollkommen und begrenzt zu sein.

Hinweis auf eine natürliche Schwäche der Sterblichen, die man einsehen sollte und deren Kenntnis zur Bescheidenheit führe.

In welchem Teufelskreis wir auch immer sind, ich denke, wir sind frei, ihn zu durchbrechen, und wenn die Menschen ihn nicht durchbrechen, dann bleiben sie, wiederum aus freien Stücken, in diesem Teufelskreis, also begeben sie sich aus freien Stücken in die Hölle.

(Sartre über: "Geschlossene Gesellschaft")

"MARAT

Leidet

leidet wie jener dort am Kreuz

denn so will es Gott

[...]

Und was man immer wieder und wieder hört

daran glaubt man

und so begnügten sich die Unbemittelten mit dem Bild

des Blutenden und Gemarterten und festgenagelten

und sie beteten das Bild ihrer Hilflosigkeit an

und die Priester sagten

[...]

Erhebet die Hände gen Himmel

und ertraget schweigend das Leiden

und betet für eure Peiniger

denn Gebete und Segnungen seien eure einzigen

Waffen

auf daß euch das Paradies zuteil werde

[...]

Und so hielten sie sie zurück in ihrer Unwissenheit

daß sie sich nicht auflehnten gegen ihre Herren

die sie unterm Schein einer göttlichen Sendung

regierten"

(aus: Peter Weiss' "Marat/Sade")

Anders gefragt: Was hilft das Beichten von Beppi, wenn die (kirchlichen und familialen) Strukturen patriarchalisch bleiben? Schließlich geht es hier - jedenfalls in der Lesart von Bösch - um Liebe und nicht um hierarchische Abhängigkeien und (Vor-)Verurteilungen.