Angst reist mit – Sibylle Bergs neues Stück von Hasko Weber und ihr selbst in Stuttgart uraufgeführt

Katastrophengebiet Welt

von Verena Großkreutz

Stuttgart, 23. März 2013. Angst geht um in Europa: Angst vor Europa. Irrationale Angst, ausgelöst durch die Finanz-, Euro- und Schuldenkrise, deren Zusammenhänge offenbar nicht einmal Experten wirklich erklären können. Das mühsam Ersparte droht neuerdings sogar, Opfer von Enteignung zu werden, um den Staat und damit die Banken zu retten. Oder umgekehrt? Dabei sollte es doch eigentlich das Altern sichern, riet einst der Staat, der Renten und Löhne schmelzen lässt. Was bleibt, ist hilflose Wut, die kaum ein Ventil findet.

Über die Angst, die Europas fremdbestimmte BürgerInnen derzeit lähmt, gibt es jetzt ein aktuelles Stück. Das ist gut. Sibylle Berg, die kluge, bissige Analytikerin gesellschaftlichen Niedergangs und der Vergeblichkeit aller menschlichen Mühen, hat es geschrieben und am Staatsschauspiel Stuttgart, in der Interimsspielstätte Nord, zusammen mit dem scheidenden Intendanten Hasko Weber in Szene gesetzt: "Angst reist mit", heißt es. Und im Untertitel ironisch: "Ein Reiseoperepos". Keine guten Aussichten verspricht uns das Stück, das die derzeitige Stimmung sinnbildlich zu fassen sucht.

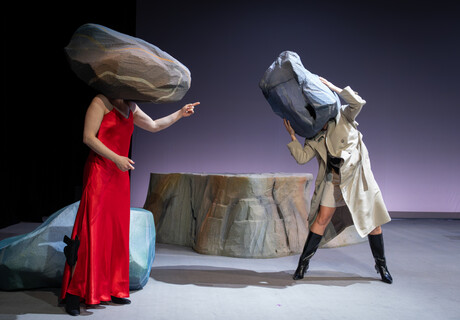

Fremder, karger Planet Welt mit Menschen obendrauf © Sonja Rothweiler

Fremder, karger Planet Welt mit Menschen obendrauf © Sonja Rothweiler

Da beginnt das leise Grauen ...

Es geht um vier bisher noch wohlstandsverwöhnte europäische Touristen, die auf einer Insel der "Dritten Welt" Urlaub machen wollen: Die beiden Journalisten Kevin und Ansgar, Anfang 30, auf der Suche nach einer "Preisträgergeschichte". Dann ist da das körperlich und emotional längst auseinandergerückte Lehrerehepaar Karl und Karla, Mitte 50. Er: hält Ausschau nach der "einheimischen Frau", sie: die Weltverbesserin, will "mit eingeborenen Kindern tanzen" und "Brunnenbauprojekte" besichtigen.

Aber die Realität macht der kleinen Reisegruppe einen Strich durch die Rechnung. Was der Reiseveranstalter versprach – "heilsame Quellen inmitten unberührter Natur" und "ein politisch unbedenkliches Umfeld", in dem man "die romantischsten Ferien des Lebens verbringen" kann – entpuppt sich als Lüge. Romantisch – zumindest im Sinne von: die Sehnsucht des Romantikers nach dem Ganzen erfüllt sich vor allem im Tod – ist nur der "Unterwelt"-Chor, der das Geschehen auf der Bühne kommentiert: "Da beginnt das leise Grauen", singt er melancholisch, "allein mit sich in tiefer Nacht. / Da beginnen sie zu ahnen, / was sie auf dieser Erde sind."

Lauerndes Kannibalentum

In der Tat sind die vier Reisenden auf sich selbst zurückgeworfen, auf ihre Nichtigkeit, ihre innere Hohlheit, ihre sexuelle Frustration, ihre Gefühllosigkeit. Ein Albtraum erwartet sie: die Insel wüst und leer. Sie ist Projektionsfläche für die Ängste vor dem Fremden und vor sich selbst. Das Unbewusste stülpt sich nach außen. Dort lauert fieses Kannibalentum, und die vier werden Opfer einer brutalen Geiselnahme. Geiselnehmer ist das zweiköpfige Insel-Empfangskomitee: diktatorische Animateure, die in der Stuttgarter Inszenierung weiß gekleidet sind wie Psychiatrie-Personal; weiße Schminke im Gesicht deutet auf Zombietum. Angst auf allen Ebenen.

Ist die Welt eine Scheibe oder doch die Höllle? © Sonja Rothweiler

Ist die Welt eine Scheibe oder doch die Höllle? © Sonja Rothweiler

So auch auf der Bühne: eine kalte Kunstwelt baut sich auf, ein fremder, karger Planet. Die runde, leere, angeschrägte Spielfläche dreht sich zuweilen, und gibt an der angehobenen Seite dann den Blick frei in einige skurril gefüllte Räumchen: Strandgut, ein Bärenkopf, ein Haufen blutiger Organe. Und hier zwängt sich auch gelegentlich der skurril verkleidete Chor hinein und glotzt die Zuschauer aus allerlei fantastischen Sehorganen an. Ein schönes Bild! Über der Drehbühne: Videoprojektionen und die "Schaltzentrale" der beiden Zombies.

Letztere sind offenbar Teil eines globalen geheimnisvollen Plans, der mit einem Schlag an verschiedenen Orten der Welt eine Milliarde Touristen unter Kontrolle bringen soll: "Menschen, die freiwillig zur Masse werden, um bewusst den eignen Willen aufzugeben". Das gefällt den Männern: "Ich muss gestehen, dass ich mich in der versorgten Abhängigkeit nicht unwohl fühle", sagt Ansgar. Derweil die beiden Zombies im Hintergrund eine Leiche ausweiden, aus den Gedärmen Würstchenketten und ein Skateboard ziehen.

Vier Menschenmarionetten: Jens Winterstein (Karl), Marietta Meguid (Karla), Christian Schmidt (Kevin), Marco Albrecht (Ansgar) © Sonja Rothweiler

Vier Menschenmarionetten: Jens Winterstein (Karl), Marietta Meguid (Karla), Christian Schmidt (Kevin), Marco Albrecht (Ansgar) © Sonja Rothweiler

... und der Chor singt vom letzen Abendmahl

Sextourismus, Tourismus in Katastrophengebiete und Diktaturen, der zerstörerische Umgang mit der Natur, die völlige Natur- und Selbstentfremdung, Ehehöllen – all das spießt Berg auf in ihrem Stück, das unterhält, wenn man hineinhört in den entlarvenden Wort- und überhaupt Witz. Schlag auf Schlag geht es mit Sprüchen wie: "Das sind keine Schlangen, das sind mehrfach verwendete Kondome", "Die Dritte Welt ist mitunter eine Zumutung" oder "Nur weil ich nachts ein Schlafshirt trage, habe ich doch nicht mit meinen Leidenschaften abgeschlossen". Es ist viel und muss erst nachwirken – weshalb der Applaus in der Premiere wohl verhalten, wenn auch freundlich ausfiel.

Auf der kargen Bühne bewegen sich die Menschen wie Marionetten. Am Ende springt Karla ins Wasser und verbrennt. Die Männer essen Kokosnüsse, und auf der Leinwand sieht man einen Atompilz aufsteigen. Die beiden Zombies rezitieren Heidegger, und der Chor singt elegisch: "Schau an, da sind die klaren Flüsse, / der Wald, der Greif, der neue Aal. / Für euch, ihr traurigen Gestalten, / kommt nun das letzte Abendmahl." Die bessere Welt wäre vielleicht die ohne Menschen, denkt Sibylle Berg, und hat offenbar keine Angst davor.

Angst reist mit (UA)

von Sibylle Berg

Regie: Hasko Weber, Co-Regie: Sibylle Berg, Komposition und musikalische Einrichtung: Sven Helbig, Video- und Raumgestaltung: Heta Multanen, Kostüme: Anette Hachmann, Chorleitung: Markus Ehmann, Videomischung: Ragnar Hüneke, Dramaturgie: Jörg Bochow.

Mit: Marietta Meguid, Jens Winterstein, Marco Albrecht, Christian Schmidt, Minna Wündrich, Jonas Fürstenau, Sängerinnen des Extrachors der Staatstheater Stuttgart.

Dauer: 1 Stunde 20 Minuten, keine Pause

www.schauspiel-stuttgart.de

Zuletzt befasste sich am Staatsschauspiel Stuttgart Andres Veiel in seinem Stück Das Himbeerreich mit der verworfenen Wirtschaftswelt und Ulrich Rasche zeigte Die Apokalypse.

Als "sehr elegant geschriebene Einladungskarte zu einer sehr förmlichen Geburtstagsparty, auf der nichts Unvorhergesehenes sich ereignet und garantiert niemand ausflippt" beschreibt Elske Brault den Stücktext von Sibylle Berg im Deutschlandradio Kultur Fazit (23.3.2013). Der Text bleibe ein statisches Konstrukt, die Protagonisten begegneten einander nicht, obwohl sie doch als Figuren gemeinsam in dieses Drama gestellt seien. "Regisseur Hasko Weber fährt allen möglichen teuren Budenzauber auf, um Sybille Bergs in rein denunziatorischer Haltung geschriebene kleine Hass-Kolumne zu einem Theaterabend aufzublähen." Das Geschehen auf drei Videoleinwänden hinter der Drehbühne stehle dem Spiel auf der Bühne die Schau. "Aber wenn der Film so überlegen ist, warum dann nicht gleich ins Kino gehen statt ins Theater und zum Tourismus-Thema sich Ulrich Seidls 'Paradies: Liebe' anschauen?" Da sei auch von Ängsten die Rede, und von Hoffnung und Sehnsucht und Begehren. "Aber es gibt eine Entwicklung, Seidls Film lebt. Im Gegensatz zu Sybille Bergs Stück."

Bei dieser Robinsonade von Sibylle Berg bestünden die Dialoge nur aus den verbalen Tweets plappernder Klischeefiguren, deren Weltbild bequem in jede Strandtasche passt, schreibt Christopher Schmidt in der Süddeutschen Zeitung (25.3.2013). Den Clash der Kulturen verhandelte etwa unter den jüngeren Autoren ein Kevin Rittberger weitaus intelligenter und ohne jede Larmoyanz. "Sibylle Berg dagegen taucht den moralischen Zeigefinger lediglich in schwarze Galle. Ihr Stück ist eine Pauschalreise in den Posthumanismus mit Zeitgeist-Rabatt."Auch die Inszenierung von der Autorin und Hasko Weber kommt nicht gut weg. "Die Ausstattung (Video und Bühne: Heta Multanen) ist mal wieder Trash vom Feinsten, wirkt aber so überinstrumentiert, als solle sie die Schwächen des Textes kaschieren." Dem Zuschauer böte der Horrortrip "Grund für Reklamationen beim Veranstalter".

"'Angst reist mit' ist eine geistreiche, aber eher unterkomplexe Tourismus-Satire: Das Leben ist sinnlos, auf einer Insel noch mehr als im Büro, und der Tod ist eh gewiss", schreibt Martin Halter in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (25.3.2013). "Wie bei René Pollesch oder Elfriede Jelinek sind alle Figuren diskurstheoretisch reflektierte Kunstfiguren, die ihr Unbehagen in der Kultur in einer teils gereimten, teils ungereimten Kunstsprache ausdrücken." Der All-inclusive-Hohn über Tourismus, Sexismus, Journalismus und Globalkapitalismus mache aber "nicht mal Pauschalreisenden" Angst, und die existentialistische Endzeitlyrik reiße auch niemand vom Strandhocker. "Angst reist mit" sei eine Sammlung von Zynismen, Aphorismen und steilen Thesen, aber eher kein Theaterstück. "Ein restlos aufgeklärter Urlauberwitz, bei dem das Lachen im Kopf steckenbleibt." Hakst Weber wolle es zum Abschied noch einmal krachen lassen, Berg bei ihrem Debüt als Co-Regisseurin auch keine Spaßverderberin sein, und so fehle es dem Abend nicht an "Schauwerten", Videos und Musik. "Als kleine, dreckige Satire weggespielt, hätte 'Angst spielt mit' vielleicht funktioniert; zum großen, bösen Science-Fiction-'Reiseopernepos' aufgedonnert, verpufft das Pointengewitter für fortgeschrittene Studiosus-Reisende wie ein Strandfeuerwerk im Urlauberparadies."

Das Stück ist fast so leer wie der am Ende grau dahintreibende Meteorit, findet Roland Müller in der Stuttgarter Zeitung (25.3.2013). "Denn außer der artikellos personifizierten Angst reisen nur wenige Gefühle und Gedanken mit, die nicht vorhersehbar wären." In der Uraufführung habe selbst der sarkastische Humor, mit dem die Touristenfarce gewürzt sei, keine Chance. Das Bühnenergebnis sei "beinahe humorfrei". Was da zu sehen sei, sei "ein Endzeitspektakel, das Webers Handschrift trägt und leicht missionarisch, aber schwer originell und kolossal aufwändig daherstampft." Ein "showhaft glitzerndes Nichts, das aus dem Schauspiel kommt, zum Singspiel wird und immer schon auch Lichtspiel ist". Verärgertes Fazit des Rezensenten: "Mann, Mann, Mann!"

Anders als das Epos gebe das Stück keine den Zuschauer wohlig beruhigende Welterklärung ab. Opernhaft sei das Setting, schreibt Nicole Golombek in Bezug auf den Genretitel "Reiseopernepos", den Sibylle Berg ihrem Stück gegeben hat, in den Stuttgarter Nachrichten (25.3.2013). "Große Themen – drohendes Weltende, Revolution – und ein Chor in Turnanzügen, der so fistelnd singt, dass der Text auf die Bühne projiziert wird." Die Figuren seien typisierte Vertreter ihrer Klasse, Bergs Bildungsbürger beobachteten sich ständig selbst, kommentierten distanziert ihr Denken und ihre Körper, "was zeigt, wie entfremdet sie von sich selbst sind". Das sei oft hochkomisch. Doch so grandios Bergs "Sprachattacken" seien, so schwierig seien sie zu inszenieren. Es überwögen die Rampen-Monologe. "Und wo wirkt dieser Abend gelegentlich doch lang."

Wie andere Stücke der Autorin beeindrucke auch dieses durch Pointenfülle, schreibt Peter Michalzik in der Neuen Zürcher Zeitung (26.3.2013). Aber: "Wo jeder Satz schlauer sein will als der vorhergehende, wo der Redefluss zur Pointensalve wird, wo man noch in Bermudas besorgt ist, eine Pointe könnte unter Niveau geraten, wird es eintönig." Es tue den Figuren nicht gut. Zur Inszenierung der Uraufführung schreibt Michalzik: "Es soll eine Phantasmagorie sein, Chaos, was Weber zeigt, die den Zuschauer ansaugt wie die grosse Spiralscheibe." Aber obwohl keine Vielschichtigkeit und kein Video gescheut werde, bleibe alles hübsch geordnet. "Die Schauspieler entwickeln keinen Eigenfuror. Es gibt keinen orgiastischen Moment, nie droht Auflösung." Selbst eine gewalttätige Enthauptungsszene am Ende bleibe fern. "Es ist wie Schlingensief als Schultheater."

"Viel Gedanken-Wust schüttet Sibylle Berg über die an sich winzig kleine Geschichte", schreibt Michael Laages in der Welt (26.3.2013). "Urlauber, die in der Fremde immer nur sich selbst entdecken – mehr Nullachtfuffzehn ist kaum möglich bei der Grundidee." Aber die Autorin könne halt kleine, schnelle, scharfe Dialoge schreiben, die das 80-Minuten-Spektakel halbwegs in Schwung hielten. "Doch unter der Last der Weltabschaffungsphilosophie, aufgeladen mit John Locke und Martin Heidegger, bricht das Stückchen schlicht in sich zusammen." Hasko Webers Inszenierung sei vor allem ein Rettungsversuch – "auf schräg gestellter Bühnen-Scheibe, mit Oberwelt drauf und Unterwelt drunter, beschwört die Inszenierung eine Art Science-Fiction- oder auch nur Trash-Rummelplatz." Doch die Geschichte bleibe zu miefig-piefig-harmlos, als dass dafür gleich die Menschheit abgeschafft werden müsste.

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

- 12. April 2024 Neuauflage der Demokratie-Initiative "Die Vielen"

- 12. April 2024 Schauspieler Eckart Dux gestorben

neueste kommentare >

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

-

TheatreIST-Festival Türkei Toller Bericht

-

Rücktritt Würzburg Nachtrag

-

Leser*innenkritik Anne-Marie die Schönheit, Berlin

-

Erpresso Macchiato, Basel Geklont statt gekonnt

-

Erpresso Macchiato, Basel Unverständlich

-

Leserkritik La Cage aux Folles, Berlin

-

Medienschau Arbeitsstelle Brecht Ein Witz?

-

Landesbühnentage Kleinmut

Was ganz anderes: Wahrscheinlich renne ich offene Türen ein, aber ich möchte anregen, dass NACHTKRITIK Lars Eidingers Inszenierung von "Romeo und Julia" am 17. April in der Schaubühne bespricht. Eidinger ist ein großer Schauspieler, aber ist er auch ein guter Regisseur? Man darf gespannt sein! Bisher gibt es erst eine Regiearbeit von ihm, "Die Räuber" (2010) mit Schauspiel-Studenten....

Lars Eidinger dagegen, um den es hier (oben) ja auch kurz ging, gab gestern der "Berliner Zeitung" ein Interview, dass mich doch sehr daran zweifeln ließ, was bzw. wessen Geschichte er jetzt eigentlich erzählen will. Es scheint, nur seine eigene, bürgerlich-westlich sozialisierte. "Den Osten" dagegen beschreibt er so: "Maste mit Kabeln dazwischen und daran hingen Leinen mit Schäferhunden dran" oder auch so: "Leute in Käffern, die in ihren Vorgärten standen und geguckt haben". Ausserdem erzählt er noch etwas über "Koks-Italiener" in Charlottenburg. Irgendwas ist hier faul.

Dagegen beschreibt Robert Pfaller die Problematik des Neids als "Kinderkrankheit emanzipatorischer Bewegungen". Er zitiert dazu Slavoj Zizek:

"Das Problematische an >Fundamentalisten< ist nicht, daß wir der Meinung sind, sie seien uns unterlegen, sondern daß sie SICH SELBST insgeheim minderwertig vorkommen (so wie sich offenkundig Hitler gegenüber den Juden minderwertig vorkam)."

Nun gilt abzuwägen, warum Menschen - und hier geht es nicht nur um Hitler - sich minderwertig vorkommen. Vielleicht, weil sie in ihrer Menschenwürde beschämt wurden und weil diese Beschämung eine (strukturelle) Machtausübung ist? Letztlich geht es - und das bereits über die Jahrhunderte hinweg - um Lebensgrundlagen und Umverteilungsfragen UND ZUGLEICH um die Frage, welche Werte wirklich zählen. Das heisst: Geld allein ist bzw. sollte nicht alles sein, und das gilt wohl vor allem auch den Verteidigern des Marktfundamentalismus. Es ist und bleibt ein komplexes Thema.

Schauen Sie nur aus dem Fenster in den Hinterhof.

"Die gläsernen Decken, die einen beim Fortkommen ausbremsen, gibt es nicht nur für Frauen. Es ist immer noch entscheidend, wo man herkommt, damit man wo hinkommt. (...)"

Leider hat "lebenslanges Lernen" heute eine ganz neue Bedeutung, oder wie mein Vater sagen würde: "Herkez kasik yapar ama sapini

yapamaz" - jeder kann einen Löffel herstellen, aber niemand den Stiel." (Hatice Akyün)

Und ich frage mich auch, warum bloß Heidegger mit seinem ontologisch abgeschlossenen Geraune: das Wesen west, das Ding dingt usw. Zudem zeigt sich in Heideggers Anliegen, Sein und Zeit aus dem Dasein abzuleiten, ein anthropozentrisches Weltbild, welches bei Heidegger selbst in den Jahren 1933-34 dann auch zwangsweise in ein aktives Engagement für den Nationalsozialismus abgleiten musste? Offene Frage.

13. versteht nichts von Frauen . . .

@ 13.: Sebastian oder Matthias Hartmann?

@ Amadeus: Lieber nicht zuviel über die Liebe reden. Von der Liebe kann man nur singen oder gemeinsam schweigen. Keine Ahnung von Romantik?

Es wird doch geredet, geredet, geredet.

Aber Sie meinen wahrscheinlich das schweigende Händehalten.

Oder meinen Sie das "Schweigen im Walde" . . .

(Sehr geehrte Diskutanten, bitte haben Sie Verständnis, wenn wir die Selbstreferenzen mit diesem Kommentar beenden, um eine Referenz auf den Sibylle-Berg-Abend wieder zu ermöglichen. Mit freundlichen Grüßen, Christian Rakow / Redaktion)