Frühlingsopfer - She She Pop und ihre Mütter inszenieren am Berliner HAU mit Igor Strawinskys Ballett weiter an ihrem Familienalbum

Was hast du aufgegeben, Mutter?

von Matthias Weigel

Berlin, 10. April 2014. Nur die allein daheim wartenden Mütter seien nicht gerade begeistert, hieß es vor vier Jahren, dass die Väter nun mit den Töchtern um die Welt reisten. 2010 hatte das Performance-Kollektiv She She Pop mit Testament seinen bis dato größten Erfolg gefeiert: Ein an Shakespeares "King Lear" angelehnter Abend, an dem die Performer ihren alternden Vätern gegenüber traten. Einladungen zum Berliner Theatertreffen und zu Festivals in der ganzen Welt folgten. Nun also der späte Ausgleich: "Frühlingsopfer", nach Igor Strawinsky, zusammen mit den Müttern, wiederum am Berliner HAU herausgebracht. Auch wenn es kein wirkliches Gegenstück ist.

Mit Strawinskys "Le Sacre du Printemps" zur Kindererziehung

Denn zunächst ist Strawinskys Werk von 1913 natürlich weniger ein inhaltliches Drama als vielmehr ein musikalisch komplexes Ballett, das ein heidnisches Opferritual vertont. Während anhand von "King Lear" mehrschichtige Generationenfragen gestellt wurden, läuft das "Frühlingsopfer" auf eine einzige Frage hinaus: Welche Opfer haben die Mütter im Laufe ihres Lebens gebracht? Dazu kommt, dass die Mütter vor allem in Form von vorproduzierten Videobildern anwesend sind – die Väter müssten bei einer Mütter-Tournee also nicht gezwungenermaßen allein zuhause zurückbleiben.

Tagesdecken-Schleiertänzerinnen: Johanna Freiburg, Ilia Papatheodorou und Sebastian Bark von She She Pop mit ihren Müttern im Video © Dorothea Tuch

Tagesdecken-Schleiertänzerinnen: Johanna Freiburg, Ilia Papatheodorou und Sebastian Bark von She She Pop mit ihren Müttern im Video © Dorothea Tuch

Was rückblickend "Testament" so herzzerreißend machte, war nicht nur die bildhafte Auseinandersetzung mit dem Altwerden der eigenen Eltern, sondern auch, wie sich Väter und Kinder durch die gemeinsame Theaterproduktion offensichtlich neu kennengelernt hatten. Und hier zeigt "Frühlingsopfer" als Folgeabend seinen hochinteressanten Unterschied: "Eine der Mütter kann man dauernd kritisieren, weil sie Kritik sowieso als Lob auffasst." – "Einer von uns zeigt seiner Mutter gegenüber neutrale Indifferenz." – "Eine der Mütter beschwert sich, dass ihr ihre Tochter dauernd aus dem Weg geht." Diese Sätze, die die vier Performer Berit Stumpf, Johanna Freiburg, Sebastian Bark und Ilia Papatheodorou an die riesige Vier-Kanal-Videoprojektion der Mütter richten (Video: Benjamin Krieg), klingen nicht nur weniger liebe- und respektvoll, sie sind vor allem viel direkter und distanzloser als der Umgang mit den Vätern. Wer so miteinander spricht, kennt sich – immer noch – sehr gut.

Für Bewegung und die klare Geste

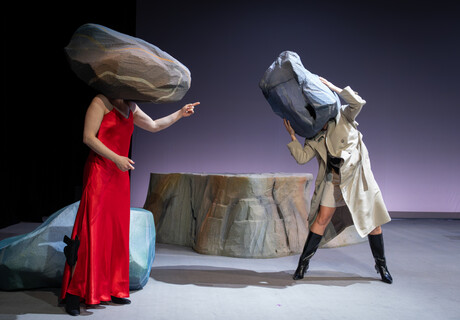

Nach dieser Einleitung setzt mit Strawinskys Musik die Bewegung ein. Tagesdeckenchoreographien, könnte man sagen: Tagesdecken-Schleiertanz, Tagesdecken-Verkleidungen, Tagesdecken-Posen. She She Pop haben sich laut eigener Inszenierungserklärung "für die Bewegung, für die klare Geste" entschieden, und so sind die beiden Teile der vollständig eingespielten Komposition mit teils ironisch-amateurhaften, teils virtuos-multimedialen Choreographien versehen. Am berührendsten sicher der Moment, in dem die Kinder den auf Video gebannten, frei improvisierten Tanz ihrer Mütter auf der Bühne nachzuahmen versuchen.

Die opferthematischen Gesprächsteile hingegen erfassen das Erwartbare. Eine Mutter hat den Beruf geopfert, die andere ihre Kreativität; eine weitere hat die Mutterschaft nur dank des zweiten Kindes ausgehalten, womit sie dann endlich wieder vollbeschäftigt war. Man muss klar sagen, dass "Frühlingsopfer" lange kein so herausragender Abend wie "Testament" ist. Aber eine Wiederholung unter vertauschten Vorzeichen wäre wohl so oder so nicht möglich gewesen, deshalb auch gut, dass She She Pop es gar nicht erst versuchen.

Die Aufopfernden: Johanna Freiburg, Ilia Papatheodorou und Berit Stumpf von She She Pop performen vor der Videowand © Dorothea Tuch

Die Aufopfernden: Johanna Freiburg, Ilia Papatheodorou und Berit Stumpf von She She Pop performen vor der Videowand © Dorothea Tuch

Was der Umgang der Performer mit ihren Müttern bestens zeigt, ist, wie das klassische Rollenmuster der Eltern auf die Beziehungen abfärbte: Während die Väter wie Rückkehrer nach längerer Arbeitsabsenz extrem liebevoll umhegt werden, erwecken die Mütter auch immer noch Auflehnung, ja teilweise Aggression in den Performern. Doch ansonsten bleiben die angedeuteten Konstellationen eher privat und erreichen auch nicht die verblüffende, sogartige Allgemeingültigkeit von "Testament".

"Frühlingsopfer" zieht als logische Fortsetzung des She-She-Pop-Familienalbums seine Kraft somit vor allem aus dem Zusammenhang, in dem die Produktion entstand: Diese Mütter als damals für die Erziehung Hauptverantwortliche haben ihr größtes Opfer vielleicht darin gebracht, dass ihre Kinderbeziehung immer viel pragmatischer ist und sein wird, als das großvaterhafte Miteinander der Kinder mit den Vätern. So können wir nur hoffen, dass eines Tages She She Pops Kinder mit ihren Eltern auf der Bühne stehen. Dann werden wir sehen, was sich inzwischen verändert hat.

Frühlingsopfer (UA)

von und mit She She Pop und ihren Müttern

Konzept: She She Pop, Video: Benjamin Krieg, Bühne: Sandra Fox, Kostüm: Lea Søvsø.

Von und mit: Cornelia und Sebastian Bark, Heike und Johanna Freiburg, Fanni Halmburger, Lisa Lucassen, Mieke Matzke, Irene und Ilia Papatheodorou, Heidi und Berit Stumpf, Nina Tecklenburg.

Dauer: 1 Stunde 30 Minuten, keine Pause

www.hebbel-am-ufer.de

Für Sandra Luzina, Tanzkritikerin beim Berliner Tagesspiegel (12.4.2014), hat der Abend "etwas von Gruppentherapie": "wie sooft bei She She Pop". Dass die Weiblichkeitsbilder hier "vorrangig unter dem Aspekt der Opferrolle untersucht werden", erinnert sie fatal an die Anfänge des Feminismus. Immerhin zwei der Mütter folgten der Lesart und erklären, "dass sie ihren Beruf und ihre Kreativität zum Opfer gebracht haben". Und die drei Töchter stellten gleich klar, "dass sie zu der Generation von Frauen gehören , die nicht mehr bereit ist, Opfer zu bringen. Sehr weit führt dieser eingeschlagene Pfad nicht."

Für Elisabeth Nehring vom Deutschlandfunk (11.4.2014) ist "Frühlinsopfer" ein lakonisches Ritual, "das mit dem Element des Weihevollen gekonnt spielt und außerdem ein humorvoller, berührender und kluger Abend, der eine alte Theaterregel bestätigt: Dass die persönlichsten und verletzlichsten menschlichen Verhältnisse – wozu die Beziehung zur Mutter ganz sicher auch gehört – am besten in hochstilisierter Form verhandelt werden."

Von einem "großen Abend" spricht Christine Wahl auf Spiegel-online (11.4.2014). Nach Testament vor vier Jahren schaffe She She Pop tatsächlich ein kleines "Neuauflagenwunder" und finde "erneut eine ganz eigene, bestechende Form für ihre Familienaufstellung". Die Mütter seien nicht live, sondern lediglich als überlebensgroße Videoprojektionen anwesend, mit denen die erwachsenen Kinder im Laufe des Abends variantenreich in Kontakt treten würden. "Dieses Setting ist nicht nur ein sprechendes Bild für die selbst in ihrer Abwesenheit übermächtig präsenten Mütter, sondern bietet natürlich auch jede Menge symbolträchtiges Spielmaterial: Dank technischer Finessen können die Live-Performerinnen und ihre Video-Mütter einander überblenden, ineinander verschwinden, sich wieder auseinander dividieren und erneut distanzloser ineinander geraten, als ihnen möglicherweise lieb ist."

Mit dem "theaterfeindlichen Gefühl", der "Abspulung eines durchchoreografierten Fertigprodukts beizuwohnen" hatte Ulrich Seidler von der Berliner Zeitung (12.4.2014) zu kämpfen. Denn die "vermutlich aus reisepraktischen Erwägungen geborene, dann symbolisch aufgeladene Grundidee der Inszenierung" treibt einen Keil zwischen ihn und den Abend: Weil es bei der Vorgänger-Produktion "Testament" seiner Einschätzung zufolge "sicher nicht immer zumutbar war, die vielen 'Testament'-Tourneetermine mit den Vätern im Gepäck zu bestreiten, kommen die Mütter nämlich gar nicht selbst vor, sondern erscheinen lediglich als vorproduzierte Videozuspielungen auf einer viergeteilten Leinwand."

Die Auseinandersetzung mit den Müttern ist aus Sicht von Katrin Bettina Müller von der taz (12.4.2014) weniger privat geworden als das Väter-Stück "Testament" und wirkt auf sie auch "in der Reflexion der Beziehungen ausgereifter". Zunächst aber sei die Performance "ein gelungenes Spiel mit Bildern und Spiegelungen, mit Identifikationen und Zurückweisungen, mit Besetzungen, Projektionen und Distanzierungen".

"Der misslungene Versuch, mithilfe von Strawinsky dem Familienaufstellungstheater einen großen Resonanzraum zu verschaffen, verweist auf die Grenzen dieses familiären Generationenprojekts", so Peter Laudenbach in der Süddeutschen Zeitung (14.4.2014). Dennoch überzeuge der Abend: "Die Theaterprobe wird gezielt zur Fortsetzung der lebenslänglichen Mutter-Kind-Auseinandersetzungen mit anderen Mitteln. Das lebt davon, dass die drei Töchter und der eine Sohn mit ihren Müttern so neugierig wie vorsichtig umgehen – und sie viel zu ernst nehmen, um Differenzen zu kaschieren."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 15. April 2024 Würzburger Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: Das LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage laufen 2024 erstmals dezentral

- 12. April 2024 Neuauflage der Demokratie-Initiative "Die Vielen"

- 12. April 2024 Schauspieler Eckart Dux gestorben

- 12. April 2024 Karlsruhe: Graf-Hauber wird Kaufmännischer Intendant

neueste kommentare >

-

Rücktritt Würzburg Nachtrag

-

Leser*innenkritik Anne-Marie die Schönheit, Berlin

-

Erpresso Macchiato, Basel Geklont statt gekonnt

-

Erpresso Macchiato, Basel Unverständlich

-

Leserkritik La Cage aux Folles, Berlin

-

Medienschau Arbeitsstelle Brecht Ein Witz?

-

Landesbühnentage Kleinmut

-

Kolumne Wolf Autorenvereinigungen

-

Erpresso Macchiato, Basel Transparent und freundlich

-

Leserkritik Cabaret, SHL Flensburg

Ich will mal Theater mit ostedeutschen Familienschicksalen auf der Bühne sehen, und zwar nicht immer im Stasi-Neonazi-Schema!

Echt, der Westen kotzt mich sowas von an in seiner Provinzialität!

http://thomasransmeier.wordpress.com/2014/04/11/alle-zeichen-stehen-auf-sturm/

Ich weiß echt nicht, ob Frauen generell ein Nähe/Distanz-Problem mit Müttern haben. Sie könnten ein Autoritätsproblem mit starken Müttern haben z.B. Das wäre eher möglich… Da Frauen ebenso wie alle Menschen Mütter haben und – gleich ob sie Mütter sind oder nicht – Frauen nun einmal Frauen sind, erfahren sie über sich als Menschen bis in die Biologie hinein von Kindheit an bis in die Adoleszenz hinein nun einmal am meisten von Frauen und am meisten von denen, die ihnen am intimsten nahestehen, das sind also in den allermeisten Fällen die Mütter. Da ist es also banal und normal, wenn Frauen von Müttern reden oder sie zum Gegenstand der Betrachtung machen. Theater sollte vielleicht nicht banal sein…

Es ist nach meiner Erfahrung durchaus weiter verbreitet, dass Männer ein Nähe/Distanz-Problem mit Müttern haben, weil sie eigentlich über sich als Männer bis in die Biologie hinein natürlich am meisten von Männern lernen müssten und in den traditionell-sozialen Familienstrukturen aber die Mütter die intimste Nähe ebenfalls zu den Söhnen haben und Väter diese Nähe oft erst dann finden oder sich getrauen herzustellen, wenn der Zeitpunkt der Adoleszenz bei den Kindern nahe oder bereits überschritten ist. Das muss entwicklungspsychologisch nicht einmal falsch sein oder zu neurotischen Verwerfungen führen! Es stattet die Männer mit einer Frauen-Aufgabe aus, die sie lösen müssen, nehme ich an und fände man bestimmt heraus studierte man dazu, das stellte ich mir ziemlich langweilig vor-

Das heißt summa: das Nähe/Distanz-Problempotential Mütter/Söhne ist wahrscheinlich soziologisch betrachtet größer ist als das Problempotential Mütter/Töchter. Oder es ist in den sozialen Bedeutungs-Ebenen eher verschoben, das sprengt aber hier natürlich den Rahmen, ist ja klar – trotzdem wär es gut, wenn auf Theater bezogen, hier allgemein in Regie besser und tiefgründiger, genauer gedacht würde, das hätte ein genaueres Agieren im Schauspiel und ein nicht dem Geschlecht, sondern dem Menschen als solchem gerecht werdendes Theater zur Folge… Guten Abend.

"Wir haben einen Feind.

Er nimmt uns den Tag,

er lebt von unserer Arbeit,

und er lebt von unserer Kraft.

Er hat zwei Augen,

und er will nicht sehen.

Und er hat zwei Ohren

und will nicht verstehen.

Er ist über zehntausend Jahre alt

und hat viele Namen.

Er ist über zehntausend Jahre alt

und hat viele Namen.

Ich weiß, wir werden kämpfen,

ich weiß, wir werden siegen,

ich weiß, wir werden leben,

und wir werden uns lieben.

Der Planet Erde

wird uns allen gehören,

und jeder wird haben, was er braucht.

Es wird keine zehntausend Jahre mehr dauern,

denn die Zeit ist reif.

Und es wird keine zehntausend Jahre mehr dauern,

denn die Zeit ist reif."

Müssen wir einander im Kapitalismus wirklich zwangsweise als Feinde betrachten? Rio Reiser ging es letztlich doch auch um die Liebe zwischen den Menschen. Halleluja.

@3: Doch, "den Westen" gibt es. Du brauchst nur das neue Gestz ueber die Muetterrente anzuschauen. Genau die Muetter sollen es kriegen, die Kinder vor 1992 bekommen haben und nicht gearbeitet haben! Das veranschauliche dir mal auf geographisch und teile mir dann mit, wo die schraffierten Flaechen fuer die Profiteure sind? Ganz ehrlich Inga, ich bin so muede von dieser strukturellen Ausgrenzung, ja ich moechte schon fast von struktureller Diskriminierung sprechen.

12 - 1. man konnte in der DDR auch diskiminiert werden, wenn man vor 1992 Kinder hatte und nicht arbeiten gegangen ist.

2. beim heutigen Zustand der weltweiten Wirtschaftsverhältnisse und der digitalisierten Technik kann Arbeit nicht mehr über Angestelltenverhältnisse definiert werden, das schwächt ALLE rückwirkend greifenden Gesetze, egal wie sie aussehen im Detail-

@15: das ist nicht das thema. Ich spreche von einem gesetz das ostdeutsche muetter bestraft, unabsichtlich, weil von frau nahles gar nicht auf dem schirm!

Komplette Kritik: http://stagescreen.wordpress.com/2014/04/16/bild-und-prasenz/

Einen anderen Begriff hingegen, den Sie in Ihrer Kritik an dem Abend benutzen, finde ich – nicht nur hier – unpassend. Er wird sehr häufig benutzt und es stört mich, dass er versucht komplexe sozial-psychologische Zusammenhänge mit einem zum Klischee versteinerten Wort bis zur Unkenntlichkeit zu komprimieren. Das ist der Begriff der "Selbstverwirklichung". Ich bezweifle, dass es Selbstverwirklichung überhaupt gibt und geben kann. Und zwar, weil das Selbst eigentlich immer schon in sich selbst verwirklicht ist. Es wird lediglich nicht immer vom Selbst und/oder einem anderen Selbst, einem Anderen also, auch so wahrgenommen.

Die Spanne zwischen Nicht-Erkennen von Selbst und Erkennen von Selbst, die sich besonders in den sensiblen Entwicklungsphasen des Menschen (humanontogenetisch definiert vornehmlich Übergangsphasen von einem ins nächste Reifestadium, die mit einem Gefühl des Souveränitätsverlustes einhergehen) ist jene, die ich, auf Theater bezogen, gern als "tragische Differenz" bezeichnen würde. Ohne die Darstellung der tragischen Differenz kommt Theater nicht aus. Es kann sie nicht darstellen, wenn sie sie entweder nicht erkennt oder zwar erkennt, aber als wesentlich ignoriert. Auch vermute ich, dass der Mensch ohne irgendeine Form von Theater, also entfremdeter Darstellung seiner Selbst zwecks Lustgewinn aus Selbst-Erkenntnis, eben nicht auskommt. Wofür die Historie des Theaters empirische Belege liefert, die nicht ignoriert werden können.

Ich vermute weiter, dass der Mensch ohne irgendeine Form von Theater nicht wirklich auskommt, weil die Möglichkeit der theatralischen Selbst-Entfremdung ihm hilft, sein Selbst zu erkennen und ihm dadurch die Möglichkeit eröffnet, bzw. die Möglichkeiten erweitert, sein Selbst aus der Tragik zu befreien und dadurch seine Souveränität, sein in sensiblen Übergangsphasen seiner Entwicklung von der Geburt bis zum Tod geschwächtes oder eingebüßtes Selbst-Bewusstsein nämlich, wiederzuerlangen.

So in etwa aus humanontogenetischer Sicht…

Ein Problem des Diskurstheaters im Moment, für das Ihnen hier sheshepop mit dieser Inszenierung als Beispiel dient, scheint mir zu sein, dass das Diskurstheater die tragische Differenz zuquatschtgamedhüpft usw., weil es die Differenz eigentlich fürchtet. Es wird also eher aus therapeutischem als mit künstlerischem Impetus angestrengt.

Und dies ist nicht nur einen Diskurs über Theater und Kunst überhaupt wert, weil dem Diskurs immer schon das Ausschwärmen des Denkens immanent ist, sondern diese Problematik wäre in einer Diskussion besser aufgehoben, die dem Für und Wider einen Rahmen setzt. Die Diskussion müsste geführt werden m.E. zu der Aussage: Kunst ist immer AUCH Therapie. Aber Kunst ALS Therapie ist, so vermute ich, im philosophischen, also ästhetischen Sinne, keine Kunst.

Insofern scheint mir Ihre Aussage, Sie hätten das Theater an dem Abend als „regressiv“ wahrgenommen sehr gut nachvollziehbar und auf sehr genau funktionierenden Instinkten für Theater basierend. Allerdings spüre ich auch irgendwie eine große Wut darüber in Ihrem Kommentar und die kann – und will – ich natürlich nicht klären, die gehört Ihnen ja. Für Ihre anregenden mitgeteilten Gedanken aber vielen Dank, sie haben mir geholfen meine Gedanken zu Theater etwas besser zu ordnen – MsfG.

Aber das komplette Aussparen von politischen, theaterkritischen und inspirierten Köpfen - Autor_innen wie Regisseur_innen - aus der Berliner Offszene - gibt mir sehr zu denken.

schönes rest osterwochenende

Auf einer überdimensionalen Videoleinwand werden Interviews mit den Müttern der vier real anwesenden Akteure (drei Frauen und ein Mann) eingespielt. In einer Art Familienaufstellung vergegenwärtigen sich die Mütter ihre Erinnerungen an die ersten Jahre mit ihren Kindern. Vieles ist sehr privat. Während die eine klagt, dass ihre Tochter nie auf ihrem Schoß sitzen wollte, erinnert sich die andere, dass sie ihre Wut nur schwer unterdrücken konnte, da ihre Tochter dauernd ihre Nähe suchte, auch wenn sie gerade arbeiten wollte.

“Arbeit” ist ein zentrales Stichwort dieses Abends: zwei der vier Mütter sagen ganz ausdrücklich, dass sie die Geburt ihrer Kinder als großes Opfer empfanden. Sie mussten ihre Karrieren aufgeben, fühlten sich ans Haus gefesselt und unterfordert. Das Thema, wie sich Familie und Beruf besser vereinbaren können, bestimmt die politische und soziologische Debatte seit langem, die aktuelle Familienministerin hat es sich auf die Fahnen geschrieben.

Auch wenn Frühlingsopfer dieser Diskussion wenig Neues hinzufügt und die Tanzperformance im letzten Drittel zu den Klängen von Igor Strawinskys Sacre du Printemps nicht nur die Kritikerin des Tagesspiegels an einen “Tanz-dich-frei-Workshop” erinnerte: Der unprätentiöse, frische Stil des Abends macht neugierig auf die Vorgänger-Inszenierung "Testament", wo She She Pop gemeinsam mit den Vätern auf der Bühne stand und die nach Ansicht der meisten Feuilletons gelungener war.

http://e-politik.de/kulturblog/archives/24536-familienaufstellung-nach-strawinsky-auf-grossleinwand-fruehlingsopfer-von-she-she-pop-am-hau.html