Die Ängstlichen und die Brutalen - David Bösch inszeniert Stockmanns Stück in den Kammerspielen des DT Berlin

Dichtung als mögliche und unmögliche Insel

von Esther Slevogt

Berlin, 7. April 2011. Ein alter Mann stirbt und wird von den Söhnen in seinem Dreck tot im Sessel gefunden. Es sind zwei ziemlich jämmerliche Gestalten: Eirik, der eine, ist so eine typische, emotional verkümmerte autoritäre Gegenwartsexistenz. Berg, der andere, ein kummerspeckiger Weichling, in dem eine gewalttätige Bombe tickt, die im Laufe des Abends auch hochgehen wird.

© Arno Declair

Da stehen sie also nun vor dem toten Vater, dessen häusliche Verhältnisse auf einen hohen Verwahrlosungsgrad hinweisen. Dreck, Dreck, Dreck. Ein stinkendes Zimmer voller Müll und mehreren Katzenkadavern. Was man halt gelegentlich so auf der Vermischtes-Seite liest. Den Männern ist schlecht angesichts des Drecks, und ihrer Versäumnisse. Aber dann sind da noch zwei Umzugskartons mit Manuskripten. Gedichten, wie sich herausstellt. Der Vater hat also ein enormes Werk hinterlassen. Aber statt zu sichten, zu retten, was möglicherweise schön an diesem Menschen war, versinken die Söhne immer tiefer in dem Dreck, den er hinterließ.

Ecce homo, ecce poeta

So weit, so Nis-Momme Stockmann, dessen Stück mit dem Ettore-Scola-haften Titel "Die Ängstlichen und die Brutalen" nun David Bösch in den Kammerspielen des Deutschen Theaters inszeniert hat. Bösch, Fachmann fürs Melodramatische, fürs existenziell Verdichtete, atmosphärisch Aufgeladene. Und einer wie Bösch ist auch genau der Richtige für dieses Kammerspiel, dem man vorwerfen muss, dass es ein wenig zu selbstgenügsam in existenzialistischen Klischees sich suhlt und mit pathetischer Geste den Abgründen unserer Profanität irgendwelche hehren Gedanken und Dichterworte entgegen schleudert. Und zwar geradezu mit archaischer Dichterzornesurschreileidenspose. Ecce Poeta!

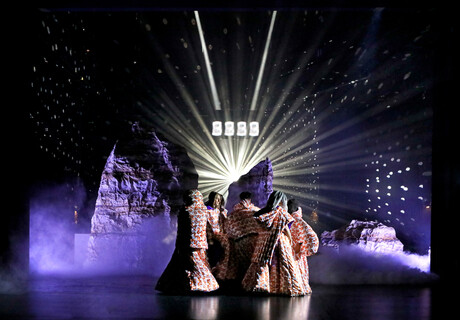

Bösch nimmt das alles sehr ernst und nicht ernst zugleich. Holt aus dem, im Text nur angedeuteten Familiendrama, das sich im Angesicht des toten Vaters zwischen den Brüdern entspinnt, ein Maximum an Konkretion (und Situationswitz) heraus. Und hält doch eine gewisse Distanz zum Stoff und seiner Drastik, der so immer wieder eine parabelhafte Überhöhung erfährt. Patrick Bannwarts Bühne tut ein Übriges. Erst das armselige Sterbeambiente mit totem Vater, der als Vogelscheuche im abgeranzten Sessel kauert. Irgendwann hebt sich eine Wand und gibt den Blick auf einen spitz zulaufenden Raum voller Müll frei, an dessen schwarze Wände mit Kreide existenzialistische Reizworte gekritzelt wurden, die aus den (von Bösch weggelassenen) väterlichen Dichtungen stammen.

Das Symbolische abrasierter Schnurrbärte

Und doch ist es ein Abend, den man mit zwei drei Strichen sofort niederschreiben könnte: Klischees, Klischees, Klischees, wohin man blickt. Stockmann greift ziemlich tief in den Mustopf aktuell grassierender Sehnsüchte nach dem verlorenen Paradies des Wahren, Guten und Schönen. Die Beweisaufnahme ist deshalb schnell abgeschlossen. Nicht nur der verschiedenen küchenpsychologischen Einschübe wegen, die im Gewand der letzten Dinge um die Ecke geschlichen kommen: Träume von Spinnen, toten Müttern und bösen Katzen, gewaltsam abrasierte Schnurrbärte, weil sie traumatische Vatererinnerungen wecken. Gattinnen, die der Schwere ihrer deutschen Ehemänner auf den Flügeln indischer Segelfluglehrer entkommen sind.

Auch die Vorstellung von der Dichtung, die gegen die stinkende Wirklichkeit ankommen muss, und auf der dann doch von deren grobschlächtigen Vertretern nur herumgetrampelt wird. Bösch inszeniert das auch hübsch plakativ, lässt die armseligen Söhne sich immer wieder in die Kisten mit den Texten fläzen, in ihnen ignorant herumwühlen, darüber schlürfen. Das ist natürlich allerpathetischster bürgerlichster Künstlerkitsch.

Ambivalente Wahrnehmung

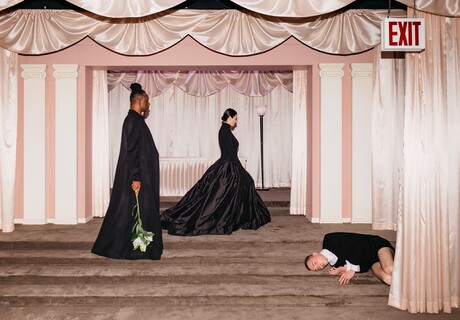

Und schließlich die Söhne, wie sie da so stehen und schlechte Figuren abgeben: Werner Wölbern als autoritärer Mittelmäßling mit unkontrollierten Affekten und einer ziemlichen Portion Selbstmitleid. Christoph Franken, als speckiges, komplexbeladenes Riesenbaby mit Bomberjacke und philosophischen Anwandlungen, der sich vor seinen Ängsten immer wieder unter der Pudelmütze versteckt, und aus dem am Ende nicht nur apokalyptische Dichterworte brechen, sondern auch wahre Mordlust sich schließlich im Müllberg entlädt. All dies ist so fett aufgetragen und vorgespielt, dass man gelegentlich unter den Sitz zu rutschen droht.

nachtkritik.de hat alles zum Theater. Damit das so bleibt, klicken Sie hier!

Trotzdem ist ein komischer Effekt dieses Abends, dass man ihm auch immer wieder gespannt zuhören muss, gleichzeitig tiefstes Misstrauen gegen den Stoff und die eigene Wahrnehmung empfindet, angerührt und abgestoßen auf einmal ist. Dass man sich auch fragt, ob wir nicht längst viel zu zynisch und abgebrüht für solche Stoffe sind. Ob die auf dem Theater gezeigte Welt nicht das direkte Ergebnis dieses Zynismus' ist. Ob wir also solche Dichter wie Stockmann dringend brauchen. Oder eher nicht.

Die Ängstlichen und die Brutalen

von Nis-Momme Stockmann

Regie: David Bösch, Bühne: Patrick Bannwart, Kostüme und Mitarbeit Bühne: Merle Vierck, Dramaturgie: John von Düffel, Licht: Ingo Greiser.

Mit: Werner Wölbern, Christoph Franken.

www.deutschestheater.de

Die Uraufführung von Stockmanns Stück fand im November 2010 im Schauspiel Frankfurt statt. Es inszenierte Martin Kloepfer. Mehr zu Stockmann gibt es auch im nachtkritik-Archiv.

"Bösch hat radikal gestrichen - die lyrischen und philosophischen Partien fast ganz. Das Ergebnis: Achtzig Minuten spannendes, dichtes Menschentheater", schreibt Ulrich Weinzierl in der Welt (13.4.11), der sich als Zeuge einer Rehabilitierung des Stücks durch den Regisseur fühlte. Der Abend beginne als schwarze Komödie und gleite sacht hinüber ins Tragische. Und "auch wenn im zweiten Teil des kurzen Abends Begriffsbombast und gehobene Plattheit lauern - die Ouvertüre verrät Meisterschaft mit ihrem Zwiegespräch ineinander verhakter Monologe, den abgebrochenen Sätzen, die eben nicht alles mitteilen müssen, um zur Gänze gehört zu werden." Patrick Bannwarts Bühnenbild trage zur atmosphärischen Verdichtung bei. "Der schwarze, nach hinten spitz zulaufende Raum öffnet sich Schicht um Schicht den Blicken und der Fantasie." Fazit: "die zweite, eigentliche Uraufführung".

Von aufgeplustertem Pathos-Trash spricht Dirk Pilz in der Berliner Zeitung (9.4.2011) der weder Stockmanns Stück noch Böschs Inszenierung so recht etwas abgewinnen kann. Der Abend kreise um die ewige Frage: "Warum? Warum immer ich. Warum diese Scheiße - diese ganze Scheiße?" Unter Verwendung verschiedenster, man könne auch sagen: unentschiedenster Spiel- und Szenenmittel baue Bösch die Angelegenheit zusammen: "Der Anfang: Klobürstenkomödie, das Ende: Trauerspiel, dazwischen: Psychominidrama", wie das eben so sei im Pathos-Trashtheater. Einzig den Schauspielern gesteht der Kritiker mildernde Umstände zu, "denn ihnen gelingt das Kunststück, den Figuren Würde und Kontur zu verschaffen. Man muss das bewundern." Stockmann und Bösch wollten das Große, Wahre, Tiefe verhandeln; Franken und Wölbern zeigen es uns so konkret und kantig wie möglich, um das Große, Wahre, Tiefe wenigstens vor den gröbsten Peinlichkeiten zu bewahren."

Zäh findet Christine Wahl im Berliner Tagesspiegel (9.4.2011) den Abend, die daran besonders bemängelt, dass die bedeutungsschwangere Symbolik von Stück und Inszenierung kaum je an Tiefenschärfe gewinnt. Den Schauspielern wird allerdings Hochklassigkeit bescheingt.

Das Stück "verheddert sich in der ziellosen Aneinanderreihung leer laufender Dialoge und poetisch schwülstiger Traumerzählungen", schreibt Peter Laudenbach (Süddeutsche Zeitung, 12.4.2011). Und David Bösch arrangiert das "eher desinteressiert und lässt seine Darsteller mal in die Comedy, mal ins aufgeregte Gefuchtel trudeln". Fast wirke es, "als wüssten alle Beteiligten, dass der Text nicht zu retten ist, also hangeln sie sich routiniert durch kleine Nümmerchen, bis der 90minütige Abend überstanden ist".

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 08. Mai 2024 Intendantin Annemie Vanackere verlängert am Berliner HAU

- 06. Mai 2024 Bochum: Sabine Reich leitet ab 2025 das Prinz-Regent-Theater

- 06. Mai 2024 Wiener Festwochen: Kritik an Rede an Europa

- 05. Mai 2024 Heidelberger Stückemarkt: Autor*innenpreis 2024 vergeben

- 04. Mai 2024 Deutsche Filmpreise für "Sterben" und Corinna Harfouch

- 04. Mai 2024 Russland: Theaterkünstlerinnen weiter in Untersuchungshaft

- 03. Mai 2024 12. Festival Politik im Freien Theater läuft 2025 in Leipzig

- 03. Mai 2024 Kleist-Preis 2024 für Sasha Marianna Salzmann

neueste kommentare >

-

Wasserschäden durch Brandschutz Natürlich

-

Boehm bei den Wiener Festwochen Presse-Artikel

-

Heidelberger Stückemarkt Nachfrage

-

Extra Life, Theatertreffen Leider langweilig

-

Kolumne Grand Guignol Von bestechender Klarheit

-

Wasserschäden durch Brandschutz Nachfrage

-

Kolumne Grand Guignol Wer soll das sehen?

-

Heidelberger Stückemarkt Halbwürdigung

-

Wasserschäden durch Brandschutz Sehr kurze Antwort

-

Kolumne Hussein Glaub-Würdigung

Mehr: http://stage-and-screen.blogspot.com/

ich vermisse immer wieder - auch an diesem abend - die feinfühligkeit und die liebe fürs detail. bei den vielen (...) metaebenen sind die charaktere in den hintergrund gerückt. weder autor noch regisseur schienen sich bei "Die Ängstlichen und die Brutalen" dafür zu interessieren, WARUM die figuren sagen, was sie sagen und handeln, wie sie handeln. ich war enttäuscht - auch vom dt! mehr substanz bitte!

Allerdings sollte "man" möglicherweise dabei nicht ganz außer Acht lassen, daß an

dieser Stelle immerhin einmal das gewagt und durchgeführt wurde, was teilweise von

KritikerInnenseite beim diesjährigen Körber-Studio bemängelt wurde, daß nämlich

hier ein noch recht junger Regisseur sich eines noch recht jungen Dramatikers angenommen hat (der Name Stockmann fiel dabei explizit, und Herr Bösch ist ein ehemaliger Körber-Studio-Sieger !): möglicherweise fehlt die Wucht von "Drei Leben"

(auch hier das Sterbethema !!) gewissermaßen als eine Art "missing link": ich hoffe,

das Stockmannstück in einer "solchgearteten" Fassung einmal sehen zu können.

Naja, ich habe die Kritik zur Uraufführungsinszenierung auch gelesen und bin nun wahrlich kein ausgesprochener "Stockmann-Fan" -sie selbst sahen ihn bislang sogar eher positiver als ich für mein Empfinden-, noch

viel weniger ein Anhänger des Hypes, den es da unfraglich um ihn gab, dennoch habe ich immernoch den Eindruck, daß diese "hohlen,

ausgelutschten Signifikanten" (wie Sie es nennen) gerade etwas bergen, das möglicherweise halbseiden-roh-lächerlich-aufgesetzt

anmutet, aber gerade dadurch, daß es ums Verrecken kein Beckett mehr sein kann, die blanke Angst vor Peinlichkeit offenbart, die

eingefahrenen Wege unserer "Kreuzfahrerwolfskins und Mackerabreviaturen": am Einzelfall orientiert, kann ich hier nur

mutmaßen, daß etwas von dem Gefühl "uns" durchaus beschleichen sollte mitunter, wenn zB. ein Mensch, den wir häufiger auf der Straße treffen

und teilweise aufgegeben haben, abschütteln zu wollen noch, plötzlich mit Emphase den "Mythos von Sisyphos" geradezu mit dem Brustton höchster Emphase als die Entdeckung seines Lebens preist

und unverhohlen zu predigen anhebt, dahinter schon eine Welt des "Where to go, where to sit, where to read, where to die", die gänzlich mutlos stimmen könnte; in diesem Lichte aber gibt es am Camus und den neuen Jünger möglicherweise eher weniger auszusetzen.

Und wie oft schon mögen "Arkadijs" genauso peinlich berührend auf andere, gebildetere und hauptstädtischere Menschen gewirkt haben !

Es kommt mir der Gedanke fast, Herr Stockmann habe sich hier nicht geschont, sich zu den zwei Seelen in seiner Brust zu bekennen und den schlimmsten Pfad im Selbstbild im Doppel bis zum Ende "durchzuspielen"-so meine Anmutung bisher-:

besteht auch dafür keine Chance, möchte ich das Stück in Kiel auch nicht unbedingt sehen; andererseits könnte man es sogar als ein Indiz für die Richtigkeit Ihrer Vermutung lesen, daß Herr Stockmann zum Beispiel nach Kiel kommen könnte (besser: sein Stück), da Herr Stockmann in der Zeitung des Kieler Theaters noch hoch gepriesen wird im Zusammenhang mit der Lunghuß-Inszenierung von "Das blaue blaue Meer" in Frankfurt, und Herr Lunghuß hat ja heute die "Cäsar"-Premiere (in diesem Zusammenhang die Stockmannnennung) ! Und da Herr Karasek einen nicht ganz unbekannten Vater hat, könnte so ein Vater-Sohn-Stoff hier sogar auf interessante Weise naheliegen, oder ??

Freue mich sehr, daß der Nachfolgeabend Sie mehr als "entschädigen" konnte ! Grüße aus der Provinz, als die sich Kiel ums Verrecken entweder selbst sieht oder nie und nimmer, dazwischen gibt es mitunter: nichts !.

und wenn man herrn stefan trauen kann, und ich vertraue ihm auch -

also nichts weiter als schaumschlägerei und kein großes drama, und es überrascht mich nicht - -

was kann man aber auch von stockmann (der doch noch ziemlich jung ist) und anderen erwarten in unserer zeit?! -

seelenlose schaum-schlägerei auch vielfach am theater auf den bühnen, so weit ich da etwas sehen kann.

schwerer atem von beckett ist gut gesagt, allzu-schwerer atem würde ich sogar meinen, wenn man den einfluss und die wirkung becketts auf die theater-welt und auf viele dramatiker bedenkt (schopenhauers pessimistisches denken in seiner auswirkung auf das werk von beckett sollte nicht übersehen werden).

passend für unsere zeit allgemein:

vielleicht ganz gute ansätze, aber doch so eine merkwürdige ratlosigkeit und unentschlossenheit - und es ist wahr, wir sind längst viel zu zynisch geworden und abgebrüht für mehr - -

... und ergebnis eines schreibens, das ganz pragmatisch den markt bedient - -

man ist versucht herrn stockmann zuzurufen:

versuchen sie doch den anderen weg! -

aber er weiß es ja selbst - und vertut doch sein Talent, und das tun die meisten anderen auch - -

Und der Urschrei soll von Nis-Momme Stockmann kommen? Das ich nicht lache...

Zu Bösch ist zu sagen, dass mein Problem nicht darin besteht, wie er inszeniert. Es ist eher, dass er m. E. gar nicht inszeniert, weil er nicht weiß, was er mit dem Stück, über dessen Qualität sich trefflich streiten lässt, anfangen soll. Und so lässt er seine Schauspieler weitgehend hillos in der Gegend rumstehen.

vergleiche zu ziehen botticelli/ibsen, picasso/beckett - -

(wem würde das, der nur einiges kunst- und kulturverständnis hat, einfallen?!)

in der kunstgeschichte kommt eben nie etwas gleiches wieder,

das eben macht ja kunst (wenn sie als eine solche genannt werden kann) aus.

Na ja, Äpfel und Birnen, sagte ich doch. Aber ansonsten stimmt doch alles, oder, Herr Kunstzweig der Kultur?

@ 26

Und seit wann ist es Pflicht des Zuschauers die Texte vollständig zu lesen? Das besorgt doch die Dramaturgie und hier war es schließlich der Chef persönlich der gestrichen hat. Auszüge vom Gestrichenen stehen im Programmheft. Das reicht eigentlich.

meine waffen waren, immer tiefer in die kenntnis der welt und die

menschen eindringen, damit diese kenntnis uns alle mit jedem tag

freier mache... ja, ich bin mir bewußt, daß ich mit meiner malerei

wie ein wahrer revolutionär gekämpft habe... (picasso)

und nun becketts werk, was vermittelt es weitgehend? -

sinnleere, überdruss und aussichtslosigkeit...

so was schreiten zu nennen

fort-schreiten

hypothesen zu nennen

so was fragen

ohne es zu glauben

ich sagen

ohne es mich zu fragen

wer nun?

wann nun?

wo nun?

Ich befürchte, Sie verstehen so viel oder besser wenig von Beckett wie ich von Botticelli :-)

Ein kunstgeschichtlicher Exkurs lag mir fern, dafür bin ich in diesem Fach dann doch zu sehr Laie. Es war ein eher plakativer Verglich, der ohne Zweifel ein bisschen hinkt. Botticelli war auch falsch, vielleicht hätte ich eher Courbet etc. nennen sollen, aber da sind mir wenig Frauenportraits bekannt. Ibsen ist sicher auch nicht ganz korrekt, an wen mich Stockmann wirklich erinnert ist eher Albee. Und da hätten wir ja auch den Beckett-Bezug :-)

außerdem denke ich, die meisten hier sitzen in irgendeinem elfenbeinturm und erwarten höchste künste, ohne aber die messages der stücke selbst in ihrem leben umzusetzen. das ganze mutet an wie eine scheindebatte von selbsternannten nachwuchsintellektuellen.

mir hat das stück übrigens gut gefallen.

ganz im gegensatz zu dem herrn äpfel + birnen

was würde ich tun

ich würde wie gestern wie heute tun

durch mein kulturelles bullauge schauend

ob ich nicht allein bin

beim irren und schweifen (oder schwafeln)

fern von allem leben

in einem puppenraum (oder purpurnen pumpenraum,)

der kunst

ohne stimme inmitten der stimmen

die mit mir eingesperrt

und stockmann - STOCKMANN!

(Hinweis an @Gegenfrage: es wurden bereits umfassende Meinungen darüber geäußert, was an dem Abend nicht gefällt. Wir haben Ihren Kommentar gekürzt, um die Frage ernst zu nehmen, was anderen denn gefallen hat. die Redaktion/sik)

sowohl waren meine hände sonderbar erstarrt und klatschunfähig, als auch wurde ich nach dem stück von einem vertreter eines bekannten stadtmagazins zu meinen eindrücken befragt...

Es bleibt aber ein Skandal, dass eine Institution wie das Deutsche Theater Berlin so einen Text durch die Dramaturgie lässt. Nachtkritik ist ja sehr ängstlich geworden, was Angriffe auf solche Institutionen angeht. (Als Blogger muss man sich indes hier offenbar fast jede Beleidigung gefallen lassen.) Aber diese Leute in der Dramaturgie verdienen viel Geld, jeder Zuschauer wird vom Steuerzahler mit 120€ subventioniert. Wo und wie rechtfertigen sich die Verantwortlichen? Und diese Frage ist mit plumpen Beleidigungen a la Anna Log nicht beantwortet.

(Werte(r/s) oh je,

nein, wir sind nicht ängstlich geworden, sondern wir wünschen uns eine sachlichere Debatte, in der nicht negative Adjektive gehäuft werden (das hat mittlerweise zu Genüge stattgefunden), sondern eine Meinung gelegentlich auch begründet wird. Durch Beschimpfungen sind wahrscheinlich auch die beteiligten Dramaturgen kaum zum Dialog zu bewegen, meinen Sie nicht?

MfG, Georg Kasch für die Redaktion)

Richtig geraten. Wir versuchen nur zu vermitteln. Als substantielles Band sozusagen.

Liebe KommentatorInnen,

wir glauben, bis hierhin wurde so ziemlich alles gesagt. Die Kritik und die Zustimmung sind herausgearbeitet worden. Die Dramaturgie des Deutschen Theaters ist befragt worden, öffentlich geantwortet hat sie nicht. Aber vielleicht wenden sich diejenigen, die es wirklich genau wissen wollen, direkt an das Deutsche Theater. Die Adresse findet sich auf seiner Webseite. Wenn nicht noch substanziell neue Argumente auftauchen oder ganz großer Widerspruch, beenden wir hier die Diskussion. Für alle Zweifler: es wurde von keiner Seite auf uns Druck ausgeübt.

für die heutige redaktionelle Amtswaltung: nikolaus merck