Ultraworld - Volksbühne Berlin

Come in and find out

17. Januar 2020. Zwischen KiKa und T.S. Eliot, Transhumanismus und good old Humanismus: Susanne Kennedy und Markus Selg zeigen sich mit "Ultraworld" an der Volksbühne von ihrer beinahe heiteren Seite.

Von Christian Rakow

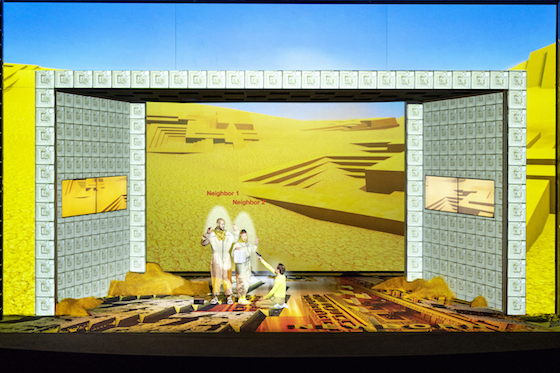

Avatare unter sich: Kate Strong, Suzan Boogaerdt, Frank Willens, Bianca van der Schoot, Malick Bauer, Vanessa Loibl © Julian Röder

17. Januar 2020. Als Frank eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in unruhigen Träumen gefangen: Frau und Kind dürstet es, das Radio vermeldet Wasserknappheit. Frank sucht Hilfe bei den Nachbarn, aber draußen ist Wüste. Gleißend hell. Die Sonne spricht zu Frank, verkündet Ominöses. Die Nachbarn haben kein Wasser übrig. Franks Frau und Kind, mit den taubenetzten Namen April 1 und 2, verdursten sang- und klanglos.

Zwischen KiKa und T.S. Eliot

Diesen Albtraum durchlebt Frank in "Ultraworld" wieder und wieder. Und durchläuft dabei zugleich eine Art Realitätscheck. Denn Frank steckt in einer hypertrophen Spielwelt der Marke "Second Life" fest, computeranimierte Muster und Labyrinthe umschwirren ihn, Frank taumelt wie ein Avatar umher, von fremden Erzählerstimmen gelenkt. Sein Umherirren in der Zeitschlaufe ist von irgendwoher gescriptet, seine Umwelt erkennbar programmiert, mitunter ruckeln die Dialogpartner und wiederholen ihre Sätze. Im Hintergrund seines existenziellen Loops zeichnet sich die Schöpfungsgeschichte der Bibel ab.

Flächig scheint die Sonne im Bühnendesign von Markus Selg © Julian Röder

Flächig scheint die Sonne im Bühnendesign von Markus Selg © Julian Röder

Susanne Kennedy ist also zurück an der Berliner Volksbühne mit ihrem Kompagnon Visual Artist Markus Selg und einem wilden Mix aus Computerspielfantasie, New-Age-Sinnsuche, Playbacktheater, Mythen-Mashup, LSD-Rausch und popkulturellem Zitatfeuer – ein Abend, der problemlos den Bogen zwischen Kika-3D-Animationen und T.S. Eliots "Four Quartets" schlägt.

Ungeahnte Leichtigkeit

Und wie bei den durchaus ähnlich gelagerten Vorgängerarbeiten Women in Trouble und Coming Society braucht es hier fraglos ein spezielles Faible für flächige Ästhetiken, so wie eine Parkettnachbarin beim Intro flüsterte, als man auf stark eingefärbte Wellenbewegungen des Wassers starrte: "Ich könnte mir auch das eine Stunde angucken." Aber wenn man dieses Faible mitbringt, dann, würde ich behaupten, erlebt man hier ein Meisterwerk.

Die Vorgänger wirkten in ihren makellos designten, glatten Oberflächen, der ritualhaften Gestik, dem Flirt mit der Esoterik, dem transhumanistischen Raunen und den enervierenden Loops ja mächtig versiegelt. "Ultraworld" besitzt all das auch, aber versieht das Projekt mit einer ungekannten Leichtigkeit und Spielfreude. Es gibt sogar gute alte Plotspannung, wenn man den Variationen von Franks Wüstentrip folgt.

Und es gibt vor allem einen Protagonisten der Extraklasse: Tänzer Frank Willens in der Rolle des Frank. Anders als zuletzt stecken die Spieler*innen diesmal nicht unter Latexmasken. Es genügt ein neongrüner Sweater, um Frank den angemessenen Touch von Künstlichkeit zu verleihen (Kostüme: Lotte Goos). Die Stimmen vom Band sind von den Akteuren selbst eingesprochen. Und also sehen wir den Avatar Frank in allen Details seiner Regungen: im tänzerischen Austesten der Bewegungsfreiheit, im Anschmiegen an die Tonbandstimme, im mimischen Vordängen in die tiefe existenzielle Ratlosigkeit, was ihm hier wiederfährt. Der Human Touch im transhumanen Räderwerk der Maschine.

Flüsternde Fragmente von Identität

Um Frank Willens herum brillieren weitere Kennedy-Getreue mit feinsinnigem Humor: allen voran Suzan Boogaerdt und Bianca van der Schoot, die jeden Versprecher ihrer Stimme vom Band auskosten, schonungslos wieder und wieder im Text ansetzen. Überall färben sich Schimmer von Heiterkeit in den Kennedy-typischen Tonfall der maximalen Ausnüchterung. Launig diskutiert man die Qualitäten des Skripts, und Malick Bauer wirft als running-gagartig wiederkehrender Nachbar lässig ein: "Uhm, any context here?" (wie gewohnt läuft das Gros des Abends auf Englisch und wird übertitelt).

Reinkommen um rauszukommen: Malick Bauer, Bianca van der Schoot, Frank Willens © Julian Röder

Reinkommen um rauszukommen: Malick Bauer, Bianca van der Schoot, Frank Willens © Julian Röder

"The only way out is in", lassen Kate Strong und Zoë Willens orakelhaft wissen. Du musst reinkommen, um rauszukommen. Der Satz beschreibt zugleich das ästhetische Programm. "Ultraworld" schmiegt sich schlangenhaft sicher an die neoliberale Wirklichkeit, kopiert sie, übersteigert sie. Es sind die Imperative des Silicon Valley, die Frank erduldet: den Ruf nach Authentizität, das Buddeln im Eigenen, die Sehnsucht, aus vorgegebenen Skripten auszusteigen, sie kreativ umzugestalten und aufs neue Level zu heben. Eine Höllentour der Selbstfindung. Im gleißenden Sonnenlicht. "I can feel fragments of identity speaking to me", sagt Frank und meint zugleich sein eigenes fragmentiertes Selbst, das hier zur (Traum-)Welt geworden ist.

Wie plastiniert blickt ihn das Gesicht seiner Tochter April (Vanessa Loibl) an, wenn sie sich mal um mal behutsam zum Sterben legt. Gespenstisch. Wo ist der Sinn? Was hat das alles zu bedeuten? Alle Transzendenzversprechen, die hier in rauen Mengen umherschwirren, lassen ihn nicht klüger zurück. "You are the one", darf Frank sich sagen lassen. "The one – what?", seufzt er leise. Du bist es. Aber was? Die Antwort muss irgendwo in den CPU-Labyrinthen stecken, die Markus Selg auf die Bühne projiziert. Aber wer kann schon die CPU lesen?

Ultraworld

von Susanne Kennedy und Markus Selg

Konzept: Susanne Kennedy, Markus Selg, Regie und Text: Susanne Kennedy, Bühne: Markus Selg, Sounddesign und Montage: Richard Janssen, Video: Rodrik Biersteker & Markus Selg, Kostüme: Lotte Goos, Licht: Kevin Sock, Dramaturgie: Hannah Schünemann.

Mit: Malick Bauer, Suzan Boogaerdt, Erica Eller, Vanessa Loibl, Kate Strong, Bianca van der Schoot, Frank Willens, Zoë Willens.

Premiere am 16. Januar 2020

Dauer: 2 Stunden, keine Pause

www.volksbuehne.berlin

Kritikenrundschau

"Philosophische Grundgedanken über Identität und Subjektivität, Bewusstsein und Realität, Traum und Wirklichkeit – all das ist hier bildkräftig visualisiert, in der leuchtend bunten Farbenwelt der Computer-Games", berichtet Hans Ackermann für rbb|24 (17.1.2020). Aber: "So schön die Bilder – zweifellos mit hohem technologischen Aufwand hergestellt – auch aussehen, nach einer guten Stunde in dieser schönen Theater-Spielhalle stellt sich eine gewisse Langeweile ein. Ganz so wie am heimischen Bildschirm, wenn man zu lange vor einem Computerspiel gesessen hat und die Leere der virtuellen Welt zu spüren beginnt."

Von einem "erstaunlich ironischen, humorvollen Abend – der der eher trägen Volksbühnen-Spielzeit einen ersten Höhepunkt verschafft", berichtet Georg Kasch in der Berliner Morgenpost (online 17.1.2020).

"Dass alles Angeschaute, ob Mensch oder Ding, hier immer genauso aktiv zurücksendet wie das Auge selbst, ist eine der schönen Wechselerfahrungen, die man in diesem extrem visuellen Irrlicht-Theater machen kann", schreibt Doris Meierhenrich für die Berliner Zeitung (online 17.1.2020) in einem Doppelbericht gemeinsam mit Uli Seidler über die Breth-Premiere am BE. "Es ist, als gehe Kennedy mit 'Ultraworld' einen Schritt zurück an den Anfang ihrer Kunst. Anders als sonst nämlich lässt sie ihre Avatare diesmal menschlicher, trägt niemand mehr Masken und sprechen alle größtenteils selbst, wenn auch elektronisch verfremdet. Die Posthumanoiden beginnen nachzudenken, wie sie zurückfinden ins Leben."

Für Cargo (17.1.2020) schreibt Ekkehard Knörer: "Das Spiel, der Film, der Show sind Allegorie unserer Existenz. Oder legen es uns nahe, das so zu sehen. Mal mehr, mal weniger. In dieser Allegorie geht das aber sehr viel weniger als bei, sagen wir, Beckett, am Ende doch auf. Die Weisheiten, die verkündet werden, zum Ende, das der Anfang ist, zum Anfang, der das Ende enthält, bleiben in der Schwebe. Alles bleibt in der Schwebe."

Als "spaßbefreit und esoterisch" beschreibt Anna Fastabend die Arbeit in der Süddeutschen Zeitung (21.1.2020). "Natürlich kann man Kennedy zugutehalten, dass sie eine von wenigen Theatermacherinnen ist, die sich an komplexe Themenbereiche wie künstliche Intelligenz und virtuelle Realität herantraut"“ Aus dem Abend spreche Nietzsches Lehre von der 'Ewigen Wiederkunft'. "Doch einen solchen philosophischen Grundsatz zu einer der tragenden Säulen der eigenen Kunst zu machen, wie Kennedy es schon seit Längerem tut, wirkt langsam redundant." Viel mehr als ein megalomanes spirituelles Geraune komme an diesem Abend nicht heraus.

"Der Vorwurf seichter Spiritualität liegt nahe, jedoch sollte man sich davon nicht schrecken lassen", schreibt Michael Wolf im Freitag (27.1.2020). "Kennedy reflektiert die kulturellen Umwälzungen, die mit der technischen Revolution einhergehen, spekuliert über die Auswirkungen auf Wahrnehmung, Körperlichkeit, Beziehungen und Gesellschaft." Sie sei damit der Theaterbranche weit voraus, die es als fortschrittlich erachtet, dem authetisch schwitzenden Performerkörper zu huldigen. "Nichts läge ihr ferner."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

neueste kommentare >

-

RCE, Berlin Magie

-

Pollesch-Feier Volksbühne Punkrocker

-

Die kahle Sängerin, Bochum Bemerkenswert

-

Intendanz Weimar Inhaltlich sprechen

-

Akins Traum, Köln Unbehagen mit dem Stoff

-

Akins Traum, Köln Historische Weichzeichnung?

-

My Little Antarctica, Berlin Grüße und Glückwunsch

-

Harzer nach Berlin Zunichte gemacht

-

Akins Traum, Köln Autor und sein Stoff

-

Leserkritik P*rn, Berlin

Das ist fantastisch anzusehen, visuell überaus aufwendig und äußerst effektvoll. Eine Zeitlang kann sich der Zuschauer durchaus zu verlieren suchen im Spiel des „Realen“ und des „Virtuellen“. Bevor klar wird: das führt nirgendwo hin. Die Idee einer virtuellen, technikbasierten Weltschöpfung entpuppt sich mal wieder als Schreckensszenario, aus dem es keinen Ausweg geben, hinter der Ohnmacht und Abschaffung des Individuums steht ein eindeutiges Bedauern und ein fast naiver Wunsch zu einer Art Rückkehr. Am Ende öffnet sich die Szenerie, Frank, der zuvor einer zynischen sprechenden Sonne gegenüberstand, begegnet nun einer Art Weltsäule, ein buntes Überbleibsel aus Coming Society, ein mit dunkler Stimme sprechendes Illusionsinstrument einer Verbindung zu einem größeren Sinn. Dazu raunt es von Enden, die Anfänge seien und man von ersteren begänne. Die Welt, das Leben, das Menschsein als immerwährender Kreislauf. Alles, was wir haben, sei der Moment raunt es allwissend. Gut, dass der nach zwei langen Stunden endlich vorbei ist.

Komplette Rezension: https://stagescreen.wordpress.com/2020/01/17/die-unertragliche-lange-des-moments/

Schauspielerisch ist sicher die präzise Lippenbewegung und das Verbildlichen der Stimmen vom Band herausfordernd, ansonsten aber können die Darsteller kaum glänzen ("brillieren", Christian Rakow? Naja.). Inhaltlich und intellektuell wird ausgesprochen vage eher eine der berühmten Assoziationsflächen aufgemacht, quasi ein Selbstbedienungsladen für's Publikum. Wer hier viel raushören will, kann das tun. Für mich war es eher "pointless", wenn mir der Abend aber insgesamt deutlich besser gefallen hat, als die noch unzugänglichere "Coming Society". Ganz sicher kann man es sich angucken und nimmt auch was mit. Am 18.1. sehr herzlicher und langanhaltender Applaus.

Before Ultraworld I saw three other pieces of Frau Kennedy, in all of them the use of not only playback but in general audio and video were very present and I think it would be fair to say that the use of audio and video is an integral part of her work.

One could even argue that some of the work I’ve seen would qualify more as an audio/video installation than as a traditional theatre play.

Yet in many of the the kritiken the contribution and the role of audio and video is often reduced to one or two lines, a few words ‘die Stimmen kamen aus dem Off’(really?) or just an ‘expression’(@5 thank you Christian.)

Due to the digitalisation of both audio and video and with that the availability for use in theatre the role and presence of audio and video in theatre has grown substantially in the last ten years and whether you love it or hate it or couldn’t care less it’s not going away and will probably be even more present the coming years and will have an equal artistic role to play next to stage design and costume design as it already does in many productions.

In this I think the critic has a role to play and a responsibility to be on top of these developments and to find semantics to inform their readers about this just as they so eloquently do relating to stage design, costumes, playwrights, Schauspielkunst etc etc.

Mahnend tönt die Stimme von Kate Strong vom Band, dass Frank innerlich leer werden, zu sich selbst finden und neu sehen lernen müsse. Der einzige Weg hinaus, sei der Weg hinein, schallt es uns in Kennedy-typischer Playback-Manier entgegen.

Die ewige Wiederkehr des Gleichen, die sprichwörtliche Schlange, die sich in den Schwanz beißt, beschwört Kennedy in ihrer zweistündigen Arbeit, die bleiern und ohne jede Energie auf der Stelle tritt. „Ultrawold“ verschanzt sich hinter seiner technischen Perfektion und bietet außer raunenden Kalendersprüchen nur Meta-Quäl-Theater.

Komplette Kritik: https://daskulturblog.com/2020/01/26/ultraworld-volksbuhne-theater-kritik/

Esoterik gepaart mit Science Fiction Film Anspielungszitaten.

Geschmunzelt habe ich bei Tschechow,

den machste wenn du älter bist.

(ohh, dieser Satz,

im feinsten Berliner Dialekt geschnoddert rausgehauen, am besten nicht vom band abgespult ! )

am siebten Tag der Weltschaffung,immer wieder auf Anfang,

ja, es gibt kein zurück in unserem Nicht/handeln,kein verzeihen für verdurstete Kinder,vor allem wenn es die eigenen sind.

Wo hast du versagt?

Hier ist es kein Problem , denn wir starten das spiel neu.

TRON, ist von 1982, den habe ich als 14 jähriger im Kino gesehen.

Mensch gegen Maschine ?

Mensch gegen Mensch ?

Alles bleibt beim alten, nur unser Ego ist beruhigt, wie eine Landgurke in der Uckermark.

Das werde ich nach diesem Abend versuchen zu sein, eine Landgurke.