Andreas Englhart - Das Theater der Gegenwart

Das ist bekannt

von Thomas Rothschild

Oktober 2013. Wann fängt die Gegenwart an? Für Andreas Englhart in den 1960er Jahren. Vielleicht wurde ihm diese willkürliche Setzung durch den Umstand aufgenötigt, dass er "Das Theater der Gegenwart" auf 125 kleinformatigen Seiten unterbringen musste, aber einen geschichtlichen Überblick, nicht einen Essay zur aktuellen Lage liefern wollte. Mehr als eine elementare Einführung konnte und sollte das dem Format der Reihe entsprechend nicht werden. Dass nur das deutschsprachige Theater gemeint ist, unterschlägt der Titel. Versteht es sich von selbst, dass Ariane Mnouchkine oder Robert Lepage nicht zur Gegenwart gehören? Andererseits ignoriert Englhart regionale und sogar nationale Besonderheiten, wenn er etwa Johann Nestroy für das Unterhaltungstheater in Anspruch nimmt, ohne dessen Verwurzelung im Wiener Volkstheater zu erwähnen, die aus benennbaren Gründen außerhalb Österreichs keine Entsprechung fand.

Wie stets bei solchen kursorischen Darstellungen kann man über Gewichtungen streiten. Aber welche Kriterien für die Marginalisierung von Thomas Langhoff, Alexander Lang, Pina Bausch, Alvis Hermanis verantwortlich sind, ist nicht eruierbar. In der kurzen Liste der "exemplarischen Inszenierungen" kommen sie, wie übrigens die Regisseurinnen inklusive Andrea Breth, nicht vor. Für die Autorinnen hält Elfriede Jelinek einsam die Position. Ist das Bedauern über die Benachteiligung von Schauspielerinnen an einer Stelle im Text nur eine rhetorisch-opportunistische Pflichtübung?

Was lernt man von der Schludrigkeit?

Im Bemühen, möglichst alles abzudecken, was irgendwie mit dem Thema zu tun hat, nützt Englhart das terminologische Angebot, das zurzeit in Umlauf ist, ohne die Begriffe zu präzisieren – so windet er sich beim Versuch, "Postdramatik" zu definieren – und nach ihrer Kompatibilität zu fragen. Das führt zu mancherlei Unschärfen. Sind Privattheater, die den "öffentlichen Theatern" (gemeint sind Theater in öffentlicher Trägerschaft) gegenübergestellt werden, nicht öffentlich? Was ist "neo" am "(Neo-)Strukturellen"? Passt der Begriff des "Dokumentartheaters" gleichermaßen auf Rolf Hochhuth, den Englhart für dessen "Pionier" hält, und auf Rimini Protokoll?

Manches ist auch einfach widersprüchlich oder unrichtig. Das Regietheater sei zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden, habe aber gegen das "texttreue, konventionelle Theater der 1950er Jahre" opponiert. George Bernard Shaw sei auf Thornton Wilder gefolgt (das stimmt noch nicht einmal für die deutschen Bühnen). Erwin Piscator und Fritz Kortner waren nicht "politisch weniger belastet" als Gustaf Gründgens – sie waren gar nicht belastet. Was besagt so eine Schludrigkeit über das Denken eines Autors?

Englhart nennt für seine Thesen meist Beispiele, was den Vorteil hat, jene vom puren Behauptungscharakter zu befreien, aber den Nachteil, dass sie meist sehr beliebig ausfallen und zudem voraussetzen, dass Leser, die einer so verallgemeinernden Einführung bedürfen, sie kennen. Ist das etwa bei Heiner Goebbels' Stifters Dinge oder den Wiener Aktionisten der Fall? Das wohl am häufigsten vorkommende Wort ist "bekannt". Dass etwas "bekannt wurde", bestimmt weitgehend Englharts Auswahl.

Auf die Gefahr, sich den Vorwurf der Beckmesserei einzuheimsen, muss doch gefragt werden, wie groß das Vertrauen zu einem in München an der Universität und an der Theaterakademie lehrenden Autor sein darf, der den doppelten, schlicht falschen Superlativ "bestsubventionierteste" zulässt und aus dem "Marsch durch die Institutionen" einen "Marsch durch die Instanzen" macht.

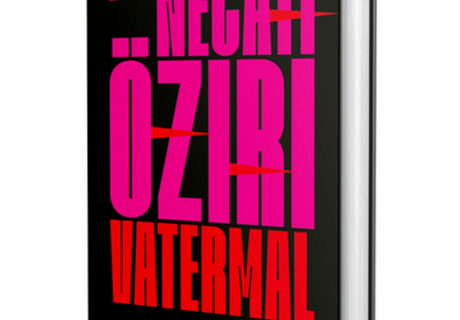

Andreas Englhart

Das Theater der Gegenwart.

C.H. Beck, München 2013, 128 S., 8,95 Euro

Mehr Buchkritiken gibt es hier.

mehr bücher

meldungen >

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin

- 21. April 2024 Grabbe-Förderpreis an Henriette Seier

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

neueste kommentare >

-

My Little Antarctica, Berlin Grüße und Glückwunsch

-

Harzer nach Berlin Zunichte gemacht

-

Akins Traum, Köln Autor und sein Stoff

-

Leserkritik P*rn, Berlin

-

Staatsoperette Dresden Frage

-

My Little Antarctica, Berlin Gelungen

-

Essay Berliner Theaterlandschaft Vielen Dank!

-

Essay Berliner Theaterlandschaft Die raren absoluten Ausnahmen

-

Neue Leitung Darmstadt Lange Zusammenarbeit

-

Essay Berliner Theaterlandschaft Zwei andere Akzente

Das weite Feld des Theaters der Gegenwart auf knapp 120 Seiten darzustellen, ist sehr schwer, weil man möglichst ausgewogen argumentieren und nicht einseitig performative oder dramatische Theaterformen bevorzugen sollte. Fast unlösbar, aber spannend und notwendig ist die Aufgabe, die wichtigsten Strukturen zu finden, die relevanten Entwicklungen, Bühnen, Ästhetiken und Persönlichkeiten zu erkennen und auf engstem Raum kurz vorzustellen. Das, lieber Herr Rothschild, ist erst mal eine immense Leistung, die Sie zumindest hätten ansprechen können. Des Weiteren hätten Sie, wäre es Ihnen um eine faire und kompetente Rezension gegangen, den Aufbau und die Argumentationslinien des Büchleins erwähnt (so habe ich es zumindest in meiner bescheidenen journalistischen Ausbildung gelernt). Was Sie hier verbreiten, ist die klassische Form eines Verrisses. Ihr ganzer Text ist durchgehend aggressiv und hat wohl mehr mit Ihrem aktuellen Gemütszustand zu tun als mit dem Inhalt meines Buches.

Nur: Der schnelle Leser weiß das nicht, er glaubt tatsächlich, wie Sie es geschickt suggerieren, dass ich etwa Andrea Breth, Alvis Hermanis und Pina Bausch marginalisiere. Das ist falsch! Bitte, lieber Herr Rothschild, lesen Sie noch mal auf den Seiten 14, 50, 63 f., 110 und 116 nach. Die von Ihnen vermissten Regisseure werden dort sogar relativ ausführlich behandelt. Darüber hinaus werfen Sie mir Widersprüche vor. Auch dies ist falsch! Theatergeschichte ist komplex, Entwicklungen finden auf unterschiedlichen Ebenen statt und man kann Regietheater zu verschiedenen Zeiten beginnen lassen, was in dem Büchlein breit diskutiert wird, was Sie aber offensichtlich überlesen oder gar nicht gelesen haben. Dass ich Postdramatik nicht definiere, ist falsch! Und, und, und .... wenn ich alle Fehler in Ihrer Rezension aufzählen müsste, würde ich an dieser Stelle noch viel Platz benötigen.

Lieber Herr Rothschild, ganz ehrlich, ich verstehe die immense Häufung von Fehlern in Ihrer – um Ihren beleidigenden Ausdruck aufzugreifen – „schludrigen“ Rezension nicht. Auch Ihre Aggressivität und Ihre erkennbare Lust, meine kleine Einführung nicht zu rezensieren, sondern zu verreißen, ist mir fremd. Vielleicht – Sie erlauben mir die freche Spekulation – hätten Sie gerne selbst ein Buch über das Theater der Gegenwart verfasst. Warum schreiben Sie es nicht? Ich würde mich freuen, es zu lesen.

herr engelhart und nicht so steif. daher bevorzugen sie pseudonyme -