Kaspar - Am Berliner Ensemble widmet sich Sebastian Sommer der sprach- und gesellschaftskritischen Partitur von Peter Handke

Sehnsucht nach der Ordnung der Welt

von Esther Slevogt

Berlin, 21. Februar 2015. Die Sache mit den Regeln und Gesetzen, die sich eine Gesellschaft gibt, kann ja durchaus etwas Sinn- und Gemeinschaftsstiftendes haben. In einer zunehmend von Wirtschaftsinteressen deregulierten Gesellschaft erst recht. Manche beginnen sogar, sich heute wieder nach den Regeln zu sehnen, die Peter Handke und seine Generation in den westdeutschen 1960er Jahren der Revolte als repressiv bekämpften.

Und so war das Gebirge aus vielleicht siebzig chaotisch durcheinandergewürfelten quadratischen Holztischen, das man auf der Probebühne des Berliner Ensembles als Set für die Neuinszenierung von Handkes frühem Stück "Kaspar" vorfand, dann auch schneller als erwartet zur Riesentafel sortiert. Ein durchaus positiver Ertrag eines Ordnungsprozesses, den Handke in seinem Stück noch als gewaltsamen Domestizierungsprozess beschreibt. Die sechs merkwürdigen "Einsager", die zunächst von den Rändern des Geschehens (wo auch die Zuschauer saßen) ihre gespenstische Kommunikation mit dem Protagonisten in der Mitte führten, waren bald mit ihren Stühlen an diese Tafel gerückt. An der dann am Ende sogar die Zuschauer saßen. Zumindest ein Teil davon, darunter auch Claus Peymann, der "Kaspar" 1968 im Frankfurter Theater am Turm uraufgeführt hat. Und zwar auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen um die Notstandgesetze.

Merksprüche aus Benimmbüchern und von Mao

Damals (vor immerhin fast einem halben Jahrhundert) war die Gesellschaft noch eine andere, ihre Regeln wurden als totalitäre Reste und als erdrückend empfunden und waren es auch. Sie werden bei Handke dem unsozialisierten und fast stummen, gerade aus einer Art Isolationshaft in die Freiheit entlassenen Kaspar von den "Einsagern" peu à peu via Spracherwerb eingetrichtert. Darunter nicht bloß Merksprüche aus Haushalts- und Benimmbüchern, sondern auch Mao- und Leninzitate. Denn Kaspars Zurichtung, seine (als Verstümmelung) gedachte Erziehung für die Gesellschaft, las Handke auch als Zurichtung des Einzelnen durch Ideologie. Damit war er zwar den Zeitgenossen und ihren ideologischen Schablonen meilenweit voraus (weshalb das Stück bei der Uraufführung als unpolitisch heftig bekämpft wurde). Trotzdem klingt das heute vergleichsweise niedlich, wo das Subjekt im Neoliberalismus ganz anderen Zurichtungen und Entfremdungsprozessen ausgeliefert ist, die sich so einfach nicht mehr als Sprachkritik auf den Punkt bringen lassen, als die Handke das Stück angelegt hat.

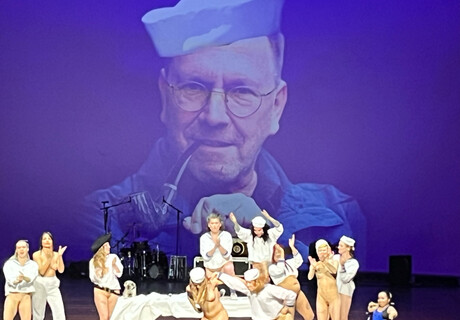

Massenmensch werden: Jörg Thieme als Kaspar (am Tisch) und die Einsager von links:

Massenmensch werden: Jörg Thieme als Kaspar (am Tisch) und die Einsager von links:

Marko Schmidt, Claudia Burckhardt, Boris Jacoby, Thomas Wittmann, Nadine

Kiesewalter, Ursula Höpfner-Tabori © Lucie Jansch

Sebastian Sommer, der "Kaspar" am Berliner Ensembles mit großer szenischer Präzision inszeniert hat, lässt ihn am Anfang wie den Überlebenden einer Katastrophe aus dem Tischgebirge klettern, das Ausstatter Johannes Schütz dort auftürmen ließ. Zunächst spricht Kaspar nur einen einzigen (berühmten) Satz: "Ich möchte ein solcher werden wie einmal ein anderer gewesen ist". Über diesen Satz knacken die Einsager in einem (von Handke) luzide gedachten Sprach-Spiel die Individualität des Sprachlosen, machen ihn zum angepassten Massenmenschen, weshalb im Original am Ende eine ganze Armee gleichförmiger Kaspars auf der Bühne steht.

Soziales Wesen oder Zivilisationsopfer?

Nicht so im Berliner Ensemble: hier bleibt Jörg Thieme allein, Kaspar als Individuum (und entfernter Verwandter einer alten Beckett-Figur) immer erkennbar, wie auch die Charaktere aller sechs Einsager ihre persönlichen Färbungen haben: Claudia Burckhardt, Ursula Höpfner-Tabori, Boris Jacoby, Nadine Kiesewalter, Marko Schmidt und Thomas Wittmann. So negativ deutet Sommer den Zivilisationsprozess, wie gesagt, nämlich nicht. Eine Zeit lang scheint sich die Angelegenheit sogar Richtung Happy End zu bewegen: Aus dem verwahrlosten Stammler wird ein soziales Wesen, das die Unordnung der Welt zu sortieren beginnt, einen großen Tisch baut, an dem ein Gespräch stattfinden könnte. Mit den Zuschauern sogar.

Aber dann, so recht begreift man nicht, wie es eigentlich zum Bruch kommt, wird's doch noch fatal. Und am Ende brüllen alle begeistert "Ziegen und Affen, Ziegen und Affen", viele Zuschauer brüllen mit. Aus den Individuen ist doch eine Herde geworden. Ein Gespräch findet nicht statt. Das ist alles, wie gesagt, mit großer Präzision chorisch orchestriert und in Szene gesetzt. Hört aber leider zu früh mit dem Denken auf. So kommt der Abend von weit her und nicht so recht im Heute an. Dort aber könnte er dringend gebraucht werden: als Auseinandersetzung mit der Frage, worin denn inzwischen die Zurichtungen des Einzelnen bestehen. Wie sie funktionieren und warum.

Kaspar

von Peter Handke

Regie: Sebastian Sommer, Bühne und Kostüme: Johannes Schütz, Dramaturgie: Steffen Sünkel.

Mit: Jörg Thieme, Claudia Burckhardt, Ursula Höpfner-Tabori, Boris Jacoby, Nadine Kiesewalter, Marko Schmidt, Thomas Wittmann.

Dauer: 1 Stunde, 30 Minuten, keine Pause

www.berliner-ensemble.de

Mehr über den Regie-Newcomer Sebastian Sommer: Im März 2014 überzeugte er den Nachtkritiker mit seiner Version von Hans im Glück von Bertolt Brecht am Berliner Ensemble.

Sebastian Sommer deute "Kaspars Lernprozess, den Handke als Zurichtung beschreibt, ambivalenter", schreibt Christine Wahl im Tagesspiegel (23.2.2015). Sommers "textlich gestraffter 90-Minüter ist eine dynamische Sprechpartitur mit virtuos wechselnden Stimmgebern und Chor-Stärken. Dass sich für Regeln und gemeinschaftsbildende Prozesse neben dem negativen auch positives Potenzial eignen kann, wird hier abwechslungsreich vorgeführt. Gesellschaftsdiagnostisch allerdings bleibt der Abend überschaubar."

Sebastian Sommer hebe den "Kaspar" in "die Zeitlosigkeit, nicht jedoch in die antiillusionistischen Sphären, die ihm Handke damals zugedachte", meint Katrin Pauly in der Berliner Morgenpost (23.2.2015). Bei Jörg Thieme sei Kaspar "keine maskierte Projektionsfigur, sondern einer aus Fleisch und Schweiß, ein Stauner mit minimalen Gesten, ein strebsamer Eroberer, der sich im Unterhemd den Weg in die Gesellschaft bahnt." Der Uraufführungsregisseur und BE-Hausherr Claus Peymann bekomme hier vom hauseigenen Regienachwuchs gezeigt, "wie man so was heute macht. Dem Berliner Ensemble kann das nur gut tun." Und Katrin Pauly wünscht sich zum Schluss "ganz unbedingt", dass Sebastian Sommer wiederkommen möge.

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin

neueste kommentare >

-

Zusammenstoß, Heidelberg Schauspielmusik ist nicht Musiktheater

-

Pollesch-Feier Volksbühne Chor aus "Mädchen in Uniform

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Ideologisch verstrahlt

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Vorfreude

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Schieflage

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg ungutes Zeichen

-

RCE, Berlin Talentiertester Nachwuchs

-

RCE, Berlin Manieriert und inhaltsarm

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Struktur

-

Pollesch-Feier Volksbühne Motto von 1000 Robota

Komplette Kritik: https://stagescreen.wordpress.com/2015/02/22/alles-nur-spas/

Die Wiederaufführung von Handkes Frühwerk im Pavillon seines Berliner Ensembles überließ der Intendant Peymann jedoch Sebastian Sommer. Diesmal ging auch niemand vorzeitig, aber die 90 Minuten waren nicht nur für den Hauptdarsteller Kaspar (Jörg Thieme), sondern auch für die Zuschauer anstrengend. Dafür sorgt der Chor aus sechs Einflüsterern, die sich unter das Publikum gemischt haben und hysterisch wie Jürgen Klopp in seinen schlechtesten Zeiten von der Seitenlinie auf den armen Kaspar in seinem chaotisch aufgetürmten Verhau aus Tischen und Stühlen einbrüllen.

In den 90 Minuten passiert wenig mehr als die schrittweise Wandlung des Hauptdarstellers vom naiven, überfordert Stammelnden im Unterhemd, der vergeblich nach Orientierung sucht und zunächst nur einen Satz beherrscht, zu einem akzeptierten, adrett gekleideten Mitglied der Gemeinschaft: Unter monotonen, an den Nerven zerrenden “Ordnen. Stellen. Legen. Setzen. Stellen. Ordnen. Legen. Setzen. Legen. Stellen. Ordnen. Setzen”-Befehlen sortiert er den Möbel-Berg zu einer ordentlichen Tafel, an der neben dem Schauspieler-Chor und der Souffleuse auch große Teile des Publikums Platz nehmen müssen.

Leider bleibt dieser Abend eine Fingerübung auf der Nebenspielstätte. In mehreren Kritiken wurde zurecht beklagt, dass nicht erkennbar ist, warum das BE dieses weithin vergessene Stück wieder auf die Bühne brachte. Es wäre spannender gewesen, den sprachgewitternden Text darauf abzuklopfen, was er uns heute, Jahrzehnte nach seiner Entstehung, noch sagen hat. Doch der Abend “kommt nicht so recht im Heute an”, wie Esther Slevogt in ihrer "Nachtkritik" monierte, so dass er der gesellschaftsdiagnostische Ertrag überschaubar bleibt, wie Christine Wahl im "Tagesspiegel" feststellte.

http://kulturblog.e-politik.de/archives/24704-kaspar-am-berliner-ensemble-sprachgewitter-und-moebel-chaos-im-pavillon.html

Der Begriff "35 Years after" tauchte in meinem Text an keiner Stelle auf, so dass mich diese Überschrift auch irritiert hat.