Checkpoint Woodstock - Thalia Theater Hamburg

Demarkationslinien der Freiheit

von Anke Dürr

Hamburg, 28. April 2019. Beim Gipfeltreffen der Supermächte bleibt nichts dem Zufall überlassen. Ganz wie in der guten alten Zeit des Eisernen Vorhangs ist unbedingt auf das Gleichgewicht des Schreckens zu achten: Wenn im Osten, also rechts auf der Bühne, ein Bildnis des russischen Präsidenten Putin hängt, muss links, im Westen, auch Trump aufgehängt werden. Und so geschieht es denn auch gleich zu Beginn des Abends im Thalia in der Gaußstraße, der kleinen Außenstelle des Hamburger Thalia Theaters.

Umgedeutete Hippiebewegung

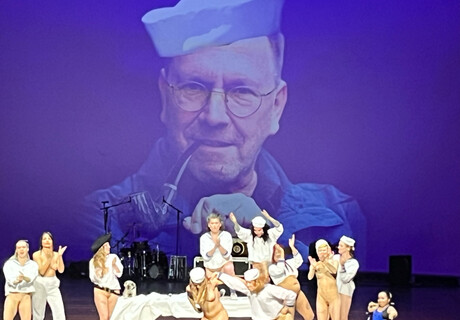

Denn hier, so hat es sich die russische Theatermacherin und Autorin Marina Davydova ausgedacht, soll an diesem Abend das Moskauer "Checkpoint Woodstock Museum" eröffnet werden, aus Anlass des 50. Geburtstages des legendären Festivals, auf persönliche Initiative Putins. Und so verliest denn die strenge russische Moderatorin (Sonya Levin) bei der Gala zur Museums-Eröffnung auch gleich eine Grußbotschaft des russischen Präsidenten, in der er mal eben die amerikanische Hippiebewegung umdeutet und in den sozialistischen Kampf gegen den Imperialismus eingemeindet. Ihr verzweifelt um Lässigkeit bemühter amerikanischer Ko-Moderator (Merlin Sandmeyer) muss mit Trumps Brief antworten, in dem es vor allem um die schönen, halbnackten Frauen in Woodstock geht, bevor ihn die Kollegin zu einem Tänzchen auf der Demarkationslinie nötigt.

© Krafft Angerer

© Krafft Angerer

Und als man schon denkt, der Abend läuft auf einen langen, gut gespielten Witz hinaus ("Treffen sich eine Russin und ein Amerikaner..."), übergeben die zwei an Felix Knopp, und es beginnt etwas ganz anderes. Als Leonid Grossman, Direktor des Checkpoint Woodstock Museums, hebt Knopp an zu einem Vortrag über die Bedeutung der westlichen Popkultur für die Andersdenkenden in der Sowjetunion, der sich vermischt mit seiner Lebensgeschichte. Die, so lässt die Autorin ihre fiktive Figur sagen, ist exemplarisch für die vieler sowjetischer Dissidenten, die wie Grossman in den Vierzigerjahren geboren sind.

Parallelwelt innerhalb des Systems

Der rund eineinhalbstündige Monolog des Museumsdirektors bietet einen neuen Blick auf Woodstock, den Blick von Osten. Er beginnt bei den Beatles, erzählt von selbstgenähten lila Schlaghosen – Knopp wechselt die dunkle Intellektuellen-Uniform gegen Grossmans Outfit von damals – und dem Versuch, sich mithilfe der westlichen Musik und des sowjetischen Alkoholangebots eine Parallelwelt innerhalb des Systems zu schaffen. Er erwähnt die skurrilen Methoden, mit denen seine Freunde und er die verbotenen Songs speicherten – selbst auf alte Röntgenbilder ließen sich Tonrillen eingravieren –, aber auch, dass Menschen dafür jahrelang im Gefängnis landeten.

"Woodstock", das wird schnell klar, war auch hinter dem Eisernen Vorhang eine Metapher für ein Lebensgefühl. Aber es war ein anderes. Denn auch, wenn es sich im Westen so angefühlt haben mag, dass es damals um alles ging, waren nur die Dissidenten im Osten wirklich existenziell bedroht, wenn sie zu protestieren wagten. Davydova macht das am Beispiel der acht – mehr waren es nicht – Männer und Frauen deutlich, die 1968 auf dem Roten Platz in Moskau gegen den Einmarsch sowjetischer Truppen in Prag demonstrierten.

Tonlagen der Freiheit

Anders als im Westen die Vietnam-Gegner waren sie nicht Teil einer Massenbewegung, sondern auch während des Prozesses gegen sie verdammt allein. Und man muss gar nicht wissen, dass die 53-jährige Marina Davydova eine der engagiertesten Unterstützerinnen des russischen Regisseurs Kirill Serebrennikov ist, der gerade erst aus dem Hausarrest entlassen wurde, um ihre Botschaft zu verstehen: dass wir die Freiheit, die uns unsere Gesellschaft bietet, immer noch für viel zu selbstverständlich nehmen.

Für den Museumsdirektor Grossman ist Felix Knopp eine Idealbesetzung. Auf angenehme Art lakonisch, aber doch mit gelegentlich melancholischem Unterton hält er seine Figur genau auf der Demarkationslinie zwischen heiterer Leichtigkeit und bitterem Ernst. Wenn er sich die Langhaarperücke, die er sich anfangs überstülpt, bald wieder vom Kopf reißt, markiert das nicht nur die Distanz seiner Figur zu deren Vergangenheit, sondern auch den Abstand zwischen ihm als deutscher Schauspieler und seiner Rolle als sowjetischer Dissident.

Das hindert Knopp aber nicht, fast ansatzlos immer wieder in die Rolle des überzeugenden und überzeugten Sängers zu springen, der mit geschlossenen Augen die Hits der beschworenen Epoche performt.

Berühmte Bilder

Im dritten Teil des Abends wird das Museum dann tatsächlich eröffnet. Der poppig beleuchtete Fadenvorhang, vor dem Knopps Vortrag stattfand, wird geöffnet, und die Zuschauer werden auf die Bühne gebeten. Auf Leinwänden sieht man die ikonischen Bilder vom Anti-Vietnam-Protest in Washington, gegengeschnitten mit den ebenso berühmten Bildern von der blutigen Niederschlagung des Prager Frühlings. Merlin Sandmeyer hat noch einen kurzen Auftritt als Jim-Morrison-Double. Er beschließt diesen klugen, vielschichtigen, immer wieder überraschenden Abend mit einer weiteren komplizierten Wahrheit, die man in unserem Land einfach aussprechen kann: dass zur westlichen Popkultur auch gehört, alles Dissidente zu kommerzialisieren und in den Mainstream zu integrieren. Und singt, wie könnte es anders sein: "This is the end, my friend, of our elaborate plans..."

Checkpoint Woodstock

von Marina Davydova

aus dem Russischen von Stefan Schmidtke

Regie: Marina Davydova, Bühne und Kostüme: Zinovy Margolin, Musik: Vladimir Rannev, Dramaturgie: Julia Lochte.

Mit: Felix Knopp, Merlin Sandmeyer, Sonya Levin, Vladimir Rannev / Laurenz Wannenmacher (Live-Musik, alternierend), Jarryd Alexander Haynes, Victor Gonzales / Girish Kumar Rachappa (alternierend), Luca Pawelka / Nicolás Vignolo (alternierend). Uraufführung am 27. April 2019

Dauer: 2 Stunden 15 Minuten, keine Pause

www.thalia-theater.de

Davydova erzähle von der bitteren Verzweiflung homöopathischer Gegenkultur in einer totalitären Struktur, "nein, eigentlich erzählt Felix Knopp von dieser verbitternden Erfahrung", so Till Briegleb in der Süddeutschen Zeitung (16.5.2019). "In einem langen Solo erfindet er diesen alten Mann, der einst weit hinter dem eisernen Vorhang immer nur wie Mick Jagger fühlen wollte (...), der aber in der radikalen Verfolgung von Konformitätsverweigerern nur Freude und Freunde verlor." Alles, was Felix Knopp an diesem Abend tut, sei ergreifend und voller Empathie, ein "wirklich aufrüttelndes Plädoyer, für das Selbstbestimmungsrecht jedes Individuums." Drumherum inszeniere Marina Davydova eine Menge klamaukige und klischeebeladene Attrappenkunst, "weswegen der Abend als Ganzes keine wirklich überzeugende Inszenierung ergibt". Fazit: "Hätte die russische Theater- und Putin-Kritikerin, die dieses Stück in Kooperation mit Kirill Serebrennikows Moskauer Gogol Center entwickelt hat, einfach ihren Hauptdarsteller den Abend alleine füllen lassen, sie hätte Sinn und Wesen von kultureller Freiheit viel besser erklärt."

"Ein ungewöhnliches Theatererlebnis, das vielleicht manchmal die Sinne zugunsten des Kopfes vernachlässigt", hat Annette Stiekele vom Hamburger Abendblatt (28.4.2019) am Thalia gesehen. Von einer "leichtfüßig beginnenden und dann doch ins Ernste kippenden Satire" schreibt die Kritikerin. Der Abend wandle sich mit zunehmender Dauer "zur detail- und kenntnisreichen Ost-West-Historien-Lecture".

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin

neueste kommentare >

-

Zusammenstoß, Heidelberg Schauspielmusik ist nicht Musiktheater

-

Pollesch-Feier Volksbühne Chor aus "Mädchen in Uniform

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Ideologisch verstrahlt

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Vorfreude

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Schieflage

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg ungutes Zeichen

-

RCE, Berlin Talentiertester Nachwuchs

-

RCE, Berlin Manieriert und inhaltsarm

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Struktur

-

Pollesch-Feier Volksbühne Motto von 1000 Robota

Freiheit kann man gar nicht für selbstverständlich genug nehmen! Wer was anderes sagt oder zeigt, ist ja irgendwie einverstanden mit Unfreiheit als Normalität.