Die Reise der Verlorenen – Schauspiel Köln - Rafael Sanchez bringt packend Daniel Kehlmanns fatale Fluchtgeschichte auf die Bühne

Fahrt fatal

von Tilman Strasser

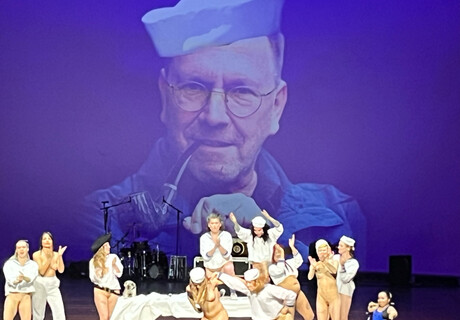

Köln, 7. November 2019. Schließlich schwankt der Horizont. Gerade hat der Präsident verkündet, dass das Schiff nicht in Kuba vor Anker gehen darf, mit weißem Hut und im schlimmsten Sinne staatsmännisch. Da kippt das bühnenbreite Bild von Meer und Himmel erst in die eine, dann in die andere, dann wieder in die eine Richtung, es knarzt entsetzlich dabei. Und die Passagiere, die bis dahin schier ununterbrochen gequatscht, gestammelt, gesungen, geschrien haben, starren auf eine Welt, die selbst seekrank geworden zu sein scheint: Die Ablehnung bedeutet nicht etwa nur, dass sie sich auf den langen Rückweg von Havanna nach Hamburg begeben müssen. Sondern direkt in den sicheren Tod.

Parallelen zur Gegenwart

Diese Geschichte nämlich liegt "Die Reise der Verlorenen" von Daniel Kehlmann zugrunde – und die Akteure versäumen nicht, regelmäßig darauf hinzuweisen, dass es eine wahre ist: 1939 gehen knapp 1000 Jüdinnen und Juden an Bord der St. Louis, die sie von Deutschland nach Kuba bringen soll. Die meisten wollen von dort weiter in die USA gelangen, doch kaum jemand konnte ein Visum auftreiben, die meisten haben Landegenehmigungen von einem zwielichtigen Funktionär. Damit lässt sie das Oberhaupt des Landes, Laredo Bru, nicht einreisen, und so beginnt für die Flüchtenden eine quälende Hängepartie auf hoher See.

An Bord der St. Louis: Stefko Hanushevsky, Justis Maier, Nikolaus Benda, Peter Lohmeyer, Birgit Walter © Krafft Angerer

An Bord der St. Louis: Stefko Hanushevsky, Justis Maier, Nikolaus Benda, Peter Lohmeyer, Birgit Walter © Krafft Angerer

Rafael Sanchez tut am Schauspiel Köln gut daran, die Parallelen zur Gegenwart nicht künstlich herbei zu inszenieren. Sie sind schmerzlich klar, und längst nicht erst, wenn sich auf einer eilig einberufenen Konferenz alle Minister die Verantwortung zuschanzen wollen und bürokratische Binsen bemühen, deretwegen es leider gerade jetzt ganz unmöglich ist, Menschenleben zu retten. Die Regie verlässt sich vielmehr auf ein fast minimalistisches Konzept: Am Anfang stehen nur zehn Stühle auf der Bühne, und ein Klavier. Einen stilisierten Schiffsbug gibt es noch, und eben das Bild von Meer und Himmel, das zunächst so unverrückbar dort hängt, wie es die Aussicht auf einer endlosen Schiffsfahrt ebenfalls zu tun pflegt (zuweilen übrigens durchzogen von seltsamen Waber-Effekten, deren Sinn sich nicht wirklich erschließt).

Waghalsige Rettungspläne

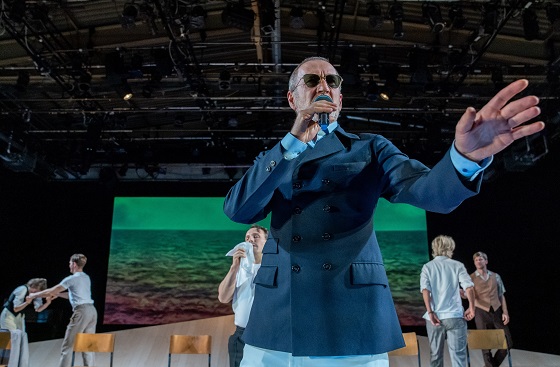

In diesem Setting breiten die Darsteller Schicksalsepisoden rund um die Überfahrt aus. Denn so funktioniert das Stück: Es reiht (abermals: wahre) biographische Schnipsel von Menschen aneinander, deren Wohl und Wehe mit der St. Louis verknüpft ist. Da ist der Kellner Leo Jockl, den Kristin Steffen untertänig zittern lässt und der von seinem Kapitän auf hoher See als Halbjude erkannt und gedeckt wird. Da ist ebendieser Kapitän, der durch Peter Lohmeyer mitreißend mit seiner Verantwortung hadert und waghalsige Rettungspläne verwirft: "Ich bin nur Gustav Schröder aus Hannover. Ich bring's nicht über mich."

Peter Lohmeyer als hadernder Kapitän © Krafft Angerer

Peter Lohmeyer als hadernder Kapitän © Krafft Angerer

Da ist der jüdische Hautarzt an Land, der durch die heimliche Behandlung von Geschlechtskrankheiten befallener SS-Männer genügend Geld zusammenkratzen konnte, um seinen Kindern die Fahrt zu bezahlen, und als der Nikolaus Benda eindringlich verzweifelt alle Register zieht, um diese Kinder auch wieder vom Schiff zu bekommen. Und da ist Otto Schiendick, der NSDAP-Ortsgruppenleiter an Bord, den Stefko Hanushevsky mit derselben banalen Diabolik auf die Bühne bringt, die seine Figur auch gleich zu Beginn offenbart: "Ich bin nämlich wirklich ein übler Kerl. Und zwar nicht auf die interessante, die dämonische Art. Nein, ich bin ein kleiner, mißgünstiger Wicht, der sich plötzlich rächen kann."

Otto Schiendick etabliert mit diesen ersten Sätzen auch gleich einen weiteren Mechanismus, den Kehlmann im Folgenden weidlich bemüht. Nicht nur der sich selbst stolz als "Nazi, NSDAP Mitgliedsnummer 10.653.274" bezeichnende spricht das Publikum direkt an: "Falls Sie wirklich nicht wissen, wie Sie gehandelt hätten, dann wissen Sie es schon. Dann hätten Sie gehandelt wie ich." Ebenso kippen alle anderen zuweilen mitten in einer Szene aus ihrer Rolle, um Vergangenheit oder Zukunft ihrer Figur zu erläutern oder die erste Reihe einzubinden.

Alle sitzen fest: Nikolaus Benda als jüdischer Arzt in "Die Reise der Verlorenen" © Krafft Angerer

Alle sitzen fest: Nikolaus Benda als jüdischer Arzt in "Die Reise der Verlorenen" © Krafft Angerer

Dieses Umschaltspiel, das leichterhand Tempo und Ebenen in das Narrativ einzieht, denkt die Inszenierung clever weiter: Nahezu alle Darsteller spielen mehrere Rollen und wechseln sie mithilfe einzelner Accessoires. Und als sich der von Justus Maier überzeugend überforderte Max Loewe und seine Frau Elise (auch: Kristin Steffen) von Otto Schiendick bedrängt sehen, binden sie ihm rasch einen Schal um, woraufhin er sich in den fürsorglichen Otto Bergmann verwandeln muss, der seine Tante Charlotte (auch und herzergreifend tattrig: Peter Lohmeyer) während der Überfahrt betreut.

Der Horizont hängt wieder

Überhaupt gelingt es dem Abend, trotz der Kammerspiel-Bedingungen nie statisch zu wirken. Immer wieder werden mehrere Szenen ineinaner montiert, changiert das Bild zwischen weltpolitischen Verhandlungen und vermeintlichen Petitessen, fetzen notfalls drei Mädchen (beeindruckend: Ruth Grubenbrecher, Fritza Zöllich und Ida Marie Fayl) übers Deck. Vielmehr droht manchmal Klamauk-Gefahr, wenn etwa Birgit Walter als jüdische Unterhändlerin von einem kubanischen General gelinkt wird und allzu affektiert davon erzählt. Es gibt Momente, in denen die Umsetzung den lakonischen Humor ihrer Vorlage arg angestrengt ausleuchtet. Und solche, in denen man schon in der Mitte des Publikums die Darsteller auf der weitläufigen Bühne nurmehr schlecht versteht, vor allem wenn es turbulent wird und der (sonst wunderbar vom Komponisten Cornelius Borgolte live eingespielte) Klaviersoundtrack das Stimmengewirr begleitet.

Mehr gibt es aber schon nicht mehr auszusetzen, und zum Schluss findet die insgesamt packende Inszenierung zurück in ihre starke, reduzierte Tonlage, hängt der Horizont wieder gerade, hat Belgien als erste Nation sich durchringen können, doch ein Kontingent der jüdischen Flüchtenden aufzunehmen. Obwohl schließlich alle Passagiere außerhalb der deutschen Hölle von Bord gehen können, berichten sie, apathisch auf ihren Stühlen sitzend, vom weiteren Leben. Wobei das von Tante Charlotte fast am glimpflichsten verlaufen ist: "Ich hatte Glück und konnte mich in Nizza bei meiner Cousine verstecken. Dann hatte ich noch mehr Glück und starb."

Die Reise der Verlorenen

von Daniel Kehlmann

basierend auf dem Buch "Voyage of the Damned" von Gordon Thomas und Max Morgan-Witts

Regie: Rafael Sanchez, Bühne: Tomas Dreißigacker, Kostüme: Maria Roers, Musik: Cornelius Borgolte, Licht: Jürgen Kapitein, Video: Michael Gööck, Dramaturgie: Stawrula Panagiotaki.

Mit: Peter Lohmeyer, Stefko Hanushevsky, Kristin Steffen, Nikolaus Benda, Birgit Walter, Justus Maier, Ruth Grubenbrecher, Jona Laabs, Ida Marie Fayl, Noëllie Zirpins, Fritza Zöllich, Manjusha Hirschberg, Cornelius Borgulte, Igor Kirillov.

Premiere am 7. November 2019

Dauer: 2 Stunden, keine Pause

www.schauspiel.koeln.de

"Die vom sechsköpfigen Ensemble virtuos bewältigten Rollenwechsel lassen unaufdringlich hervortreten, dass jeder in diese Geschichte Verwickelte, ob Opfer, Täter oder vergeblicher Helfer, auf seine Menschlichkeit zurückgeworfen war", schreibt Patrick Bahners in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (9.11.2019). "Konflikte und Unschärfen der Erinnerung blendet Kehlmann aus. Sein Lehrstück bietet keine einfache Lehre. Ihm kommt alles darauf an, dass es auf einfachen Tatsachen beruht."

"Eine kluge, eindringliche Inszenierung, die sich ganz auf die Kraft des Theaters verlässt und keine heutigen Bezüge braucht, um brandaktuell zu sein", sagt Dorothea Marcus auf SWR 2 (8.11.2019).

Im Freitag (46/2019) kritisiert Björn Hayer die "antiillusionistische Darbietungsweise" aus dem Geiste des epischen Theaters in dieser Inszenierung. "Denn bei der Wahl einer brechtianischen Darbietungsweise, die Rollen nicht fixiert, sondern austauschbar macht, übersieht der Regisseur das vielleicht wichtigste Anliegen des Stücks: Kehlmanns Komposition will an die wahren Menschen der damaligen Beinah-Katastrophe erinnern und ihnen, von denen viele letztlich doch den Tod in Lagern oder im Krieg fanden, ihre Würde zurückgeben. Bei Sanchez bleiben sie uns als Individuen fern und bilden zum Schluss eine homogene Masse."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin

neueste kommentare >