Deutsche feiern - Theater Münster

Wo Unheil gedeiht

von Sascha Westphal

Münster, 10. Oktober 2020. Nichts als Grauzonen. So war es schon vor über hundert Jahren, als dem Chemiker Fritz Haber zusammen mit Carl Bosch die Ammoniaksynthese gelang. Damit war der entscheidende Schritt auf dem Weg zur Produktion von Kunstdünger gemacht. Die Ammoniaksynthese ermöglichte aber auch die Produktion von Giftgas und dessen Einsatz als Massenvernichtungswaffe im Ersten Weltkrieg. Habers Ehefrau, die Chemikerin Clara Immerwahr, protestierte als überzeugte Pazifistin vergeblich gegen seine Bestrebungen für einen Gaskrieg und erschoss sich schließlich im Garten der gemeinsamen Villa nach einer Party, mit der Haber den ersten erfolgreichen Einsatz von Giftgas gegen die französischen Soldaten gefeiert hatte.

Profitable Weltrettung

Diese tragische Geschichte erzählen in Lars Werners satirischem Schauspiel "Deutsche Feiern" Clarissa und Bernhard der "Bento"-Journalistin Lara. Für die beiden und ihre vier Mitstreiter des Start-Up CTRON sind das Schicksal Clara Immerwahrs und der Sündenfall Fritz Habers so etwas wie eine Blaupause. Die grausamen und mörderischen Fehler der Vergangenheit sollen sich nicht wiederholen. Schließlich hat sie Stefan, der CEO ihrer Firma, mit dem Ziel geködert, nicht weniger als die gesamte Welt zu retten.

Joachim Foerster, Julian Karl Kluge, Mariann Yar, Lea Ostrovskiy, Till Timmermann © Oliver Berg

Joachim Foerster, Julian Karl Kluge, Mariann Yar, Lea Ostrovskiy, Till Timmermann © Oliver Berg

Zoe und Jerome, die beiden Chemiker*innen und Forscher*innen im Team, haben in ihrem Labor zufällig eine Entdeckung gemacht, die den Kunstdüngermarkt revolutionieren könnte. Der von ihnen erfundene Dünger CTRON hat die unglaubliche Fähigkeit, vollkommen ausgedörrte, schon abgestorbene Böden zu neuem, "besserem" Leben wiederzuerwecken. Zwei Jahre haben Stefan, Geldgeberin Ana und die übrigen vier Mitglieder des Kollektivs in selbstgewählter Isolation auf einer von hohen Mauern umgebenen Brache gelebt. Abgeschirmt von der Welt haben sie ihren Dünger entwickelt und getestet. Nun wollen sie im Beisein der Journalistin Lara ihre erste Ernte feiern und zugleich darüber entscheiden, wie sie an das Risikokapital kommen, das sie benötigen, um CTRON in Massen zu produzieren. Einige der größten multinationalen Konzerne haben schon Angebote gemacht.

"New Work": eine schöne Fassade

Die von Lars Werner ersonnene Container-Landschaft reduziert Marlene Anna Schäfer in ihrer Uraufführungsinszenierung auf ein einzelnes einstöckiges kastenförmiges Gebäude mit mehreren Türen und vier Fenstern, auf dessen Dach Kunstrasen liegt. Von ihm herab blickt die von Marlene Goksch gespielte Lara zu Beginn auf eine bizarre Szene. Unter der Führung von Joachim Foersters egomanischem Stefan, der eine große schwarzrotgoldene Fahne vor sich herträgt, bewegen sich die sechs CTRON-Pioniere wie in Zeitlupe in Richtung Bühnenrampe. Ihre stilisierten, genau aufeinander abgestimmten Bewegungen haben etwas extrem Künstliches an sich. Eine Bedrohung schwingt in diesem gemeinsamen Vormarsch mit. Die erste Anspannung löst sich zwar in einem Lachen auf, aber ein Rest von Unbehagen bleibt.

Schäfer streut leicht surreale Zeitlupen-Choreographien wie diese an mehreren Stellen in ihre Inszenierung ein. Sie suggerieren Einheit, wo in Wirklichkeit doch nur alle ihre eigenen Interessen verfolgen. Genau diesen Widerspruch, den die "New Work"-Ideologie mit ihren nach außen hin flachen Hierarchien zu überwinden vorgibt, nehmen Werner und Schäfer auf spöttische Weise ins Visier. Denn eine wirkliche Einheit gibt es in dieser Firma nicht.

Bitteres Ende

Davon zeugen Laras Einzelinterviews, die als Videos auf die Wand des auf der Bühne stehenden Gebäudes projiziert werden. In den frontal gefilmten Nahaufnahmen sind die Figuren ganz bei sich, bei ihren Sehnsüchten und ihren Ängsten, kommt zum Beispiel heraus, dass die Geschäfts- und Erfolgsstrategie von Stefan auf einer Depression basiert. Während die Schauspieler*innen auf der Bühne meist ein wenig überdreht agieren – besonders die von Lea Ostrovskiy gespielte Finanzexpertin Clarissa bewegt sich fortwährend am Rand der Hysterie – präsentieren sie sich in den Videos ganz natürlich.

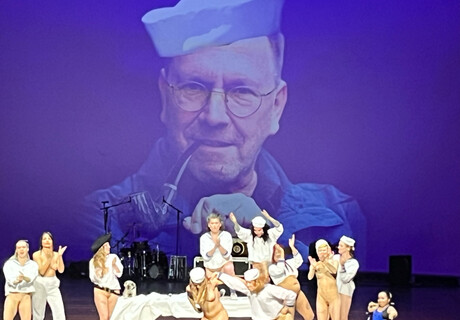

Marlene Goksch, Joachim Foerster, Rose Lohmann, Lea Ostrovskiy, Mariann Yar, Julian Karl Kluge, Till Timmermann © Oliver Berg

Marlene Goksch, Joachim Foerster, Rose Lohmann, Lea Ostrovskiy, Mariann Yar, Julian Karl Kluge, Till Timmermann © Oliver Berg

Wie Fritz Habers Entdeckung hat auch Zoes und Jeromes Wunderdünger eine dunkle, Leben vernichtende Seite, auf die die Forscher*innen aufmerksam werden, als Menschen beginnen, eine an alle deutschen Haushalte verteilte CTRON-Probe wie eine Droge zu schnupfen. Plötzlich geht es nicht mehr um die Rettung des Planeten, sondern um das Geld, das sie alle mit dem Dünger verdienen könnten. Um das zu sichern, treffen sie eine Entscheidung, die eher aus dem Geist Fritz Habers als dem Clara Immerwahrs kommt. Allen guten Vorsätzen zum Trotz wiederholt sich die Geschichte doch. Die Tragödie wird in der Wiederholung zur bitteren, aber auch amüsanten Farce. Die hat Marlene Anna Schäfer ganz im Sinne des Stücks sehr temporeich inszeniert und mit einigen kleinen visuellen Extravaganzen garniert.

Deutsche feiern

von Lars Werner

Uraufführung

Regie: Marlene Anna Schäfer, Bühne & Video: Marina Stefan, Kostüme: Lorena Díaz Stephens, Dramaturgie: Michael Letmathe.

Mit: Marlene Goksch, Rose Lohmann, Lea Ostrovskiy, Mariann Yar, Joachim Foerster, Julian Karl Kluge, Till Timmermann.

Dauer:1 Stunde 20 Minuten, keine Pause

www.theater-muenster.com

Kritikenrundschau

Lars Werner forme aus dem historischen Material "kein Bühnenreferat, sondern ein Theatervergnügen mit kabarettistischen Spitzen", schreibt Harald Suerland in der Allgemeinen Zeitung (12.10.2020). Regisseurin Marlene Anna Schäfer reichere den Abend mit ulkigen Abstimmungs-Choreografien und Standbildern an. "Dass die Schauspieler zur Schutzkleidung auch mit Mikroports ausgestattet sind, die hinter den Visieren einen eher dumpfen Klang erzeugen, ist den leidlich bekannten Umständen geschuldet. Sie ändern nichts an der höchst erfreulichen Begegnung mit einem Stück, das bestens in die Zeit passt, ohne 'nur' tagesaktuell zu sein."

"Regisseurin Schäfer erzählt flott und ohne Schnörkel, wie die kommunistisch angehauchte Idee am Ende auf Individualismus und Egozentrik prallt“, schreibt Andrea Kutzendörfer in der Glocke. Ihr Fazit: "Eigentlich schwere Kost, aber intelligent zu einem unterhaltsamen Abend verpackt."

Das junge, siebenköpfige Ensemble pumpe die expositionslastigen Dialoge mit so viele Energie und Spielfreude voll wie hineinpassen. "Regisseurin Schäfer hat sich für eine geradlinige Texteinrichtung entschieden, was bei einer Uraufführung meist die beste Wahl ist. Eingestreute, choreografierte Passagen in Zeitlupe wirken eher wie eine Konzession an etwaige Verfremdungsforderungen", schreibt Alexander Menden von der Süddeutschen Zeitung (15.10.2020). Der Mensch könne allem widerstehen, nur nicht der Versuchung. Das sei das "durchaus erwartbare, dramaturgisch zu abrupt präsentierte, aber doch konsequent wirkende Fazit dieses Abends, der bei aller Relevanz leichtgewichtig, trotz seiner komplexen Themen aber teilweise auch überraschend kurzweilig ist".

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin

neueste kommentare >

-

Zusammenstoß, Heidelberg Schauspielmusik ist nicht Musiktheater

-

Pollesch-Feier Volksbühne Chor aus "Mädchen in Uniform

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Ideologisch verstrahlt

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Vorfreude

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Schieflage

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg ungutes Zeichen

-

RCE, Berlin Talentiertester Nachwuchs

-

RCE, Berlin Manieriert und inhaltsarm

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Struktur

-

Pollesch-Feier Volksbühne Motto von 1000 Robota

Anthropologische Kontanten ersetzen ein Verständnis für die realistischen Widersprüche der Verhältnisse, die die Mittel, die Verhältnisse zu ändern, mit erzeugen und lässt die Betrachter_innen zurück mit der Gewissheit, dass alles immer schon so war und ist und bleiben wird wie es war: Der Mensch ist korrumpierbar, gierig und seine Motive sind einfach, selbstbezogen und unsozial.

Das Ensemble mühte sich und doch blieb der Applaus am Ende dünn und dass geklatscht wurde war wohl eher ihrer Arbeit als dem Stück geschuldet. Dünner Applaus für einen dünnen und mit Längen kämpfenden Theater-Text.