Der Sturm – David Böschs albtraumhafte Version von Shakespeares letztem Drama

Am Tag, als Ariel das Fliegen lernen wollte

von Sarah Heppekausen

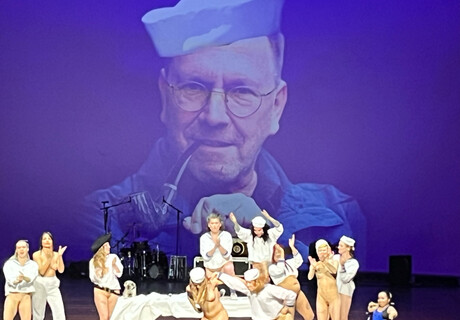

Bochum, 25. September 2010. Ariel fliegt. Er streckt die Arme in die Luft, die Wolken ziehen auf der Bühnenrückwand vorbei. Aber der Himmel ist nur ein Videobild und Ariels Flug nicht mehr als eine schöne Illusion. Hustend und erschöpft fällt er auf die Knie und den sandigen Boden der (Schein-)Realität. Dem in Luftnot Geratenen bleibt nicht mehr als ein verzweifelter "SOS"-Ruf. Ariel will hier weg, er ist genervt vom ewigen Meeresrauschen. Wenn der schaffensmüde Luftgeist seine Zauberwerke vollbringt, wirft er Glitter in die Luft, als müsse er sich selbst von deren Strahlkraft überzeugen. Eigentlich ist er nur Handlanger Prosperos, der als ehemaliger Herzog von Mailand sein Dasein auf einer Insel fristet. In dieser Inszenierung aber macht Ariel die große Show.

Im Bochumer Schauspielhaus spielt Nicola Mastroberardino diesen dauerhaft präsenten Ariel. In zauberwütiger Euphorie ist er immer nah am körperlichen Zusammenbruch. Mal faucht der Teufel aus ihm. Mal ist er von sich und seinen (Un-)Fähigkeiten überrascht, mal schwer enttäuscht. Ariel kann zaubern, aber scheitert am Fliegen wie an Liegestützen, am Windblasen und Gitarrespielen. Die zerrissene Gefühlswelt des Luftgeistes ist eine erstaunlich menschliche.

Den Luftgeist drängt es nach Freiheit

Das ist typisch für den Regisseur des Abends: David Bösch legt gern die Emotionen hinter der Sprache frei. 2004 inszenierte der heute 32-Jährige in Bochum "Romeo und Julia" witzig, leidenschaftlich und jugendnah. Jetzt kehrt er unter der Intendanz von Anselm Weber mit Shakespeares "Sturm" zurück. Gewohnt bilder- und effektstark. Mastroberardinos Ariel offenbart eine Innerlichkeit, die Shakespeare seinem Leser nur selten so deutlich macht. Den Luftgeist drängt's nach Freiheit. Das teilt er Prospero nicht nur wörtlich mit, das zeigt sich vor allem in verzweifelter Armruderei und einer launigen Trotzigkeit, mit der er die Pläne seines Herrn ausführt. Nach jedem erfüllten Auftrag reißt er einen Zettel von seiner To-do-Liste.

An menschlicher Unmenschlichkeit übertrifft ihn nur einer: Caliban. Auch der kuscht unter dem mächtigen Zauberstab Prosperos, ist eigentlich ein missgebildetes Monster, halb Fisch (ein Arm ist mit einer Mülltüte zur Flosse gebunden), halb Mensch. Aber Florian Lange berührt in seiner plumpen Kindlichkeit mehr als alle "Vollmenschen", die auf der Insel gestrandet sind. Sein Freiheitsruf ist einer nach Anerkennung und Geborgenheit. Diesem zutiefst verletzbaren Wesen bleiben jedoch nur die Babyfotos der anderen, die er wie ein eigenes Kind in seinen Armen wiegt.

Zwischen Wahnsinn und Hintersinn

Bösch setzt diese beiden Figuren ins Zentrum der Inselillusion. Die ist in Dirk Thieles Bühne vor allem auf Sand gebaut. Am Rand stehen nur ein paar Stühle, eine Pritsche, ein Holzklotz. Da bleibt viel Raum für großformatige Videoclips, Comic-artige Krawallszenen mit vollem Körper- und wenig Worteinsatz, für kurze, aber effektive Einblendungen (die erste Szene, den Untergang des Königsschiffes im Unwetter, streicht Bösch auf ein einziges Bild zusammen: Aus der Unterbühne geht das Schiff samt schwankendem Mobiliar und taumelnder Besatzung einmal auf und wieder unter).

Shakespeares visionäre Komödie ist ein permanentes Spiel mit der Einbildungskraft zwischen real und irreal, tot und lebendig, Hinterlist und Wahnsinn. Bösch besorgt die Bilder dazu, zeigt albtraumhafte Zombie-Szenen, liebevolle Slapstick-Einlagen und Ekel-Phantasien mit abgeschnittenen Daumen und Zungen. Dafür kürzt er das Stück um viele Verse, stellt Szenen um oder bricht sie - radikal, aber präzise analysiert – auf ein Minimum herunter.

Ähnliches gilt auch für die anderen, die vermeintlich menschlichen Gestalten in diesem Drama. Bösch stutzt sie auf einzelne Charakterzüge. Prospero (Klaus Weise) tritt als nachdenklicher Mann auf, dessen fanatischer Gerechtigkeitssinn sich allerdings in übereifriger Gewaltbereitschaft äußert. Xenia Snagowski spielt seine quirlig-erfrischende, aber auch anstrengend-unbedarfte Tochter Miranda. Das schiffbrüchige Königsgefolge verharrt in Marionettenhaftigkeit, es sind die Puppen Ariels, der ihnen Worte über ein verzerrendes Mikro in den Mund legt.

Die herzförmigen Flügel: zerbrochen

Wenn Prospero den machthungrigen Verrätern am Ende vergibt, ist das kein entwicklungspsychologisch hergeleiteter Akt. Es sind gesprochene Worte, aber leere Hülsen. Das ist nicht darstellerisches Unvermögen, sondern macht Sinn: Denn Prospero ist selbst ein Schuldiger. Seinen Opfern gehört in dieser Inszenierung nicht nur das erste, sondern auch das letzte Bild. Sie legen die Halsbänder wie schwere Ketten ab. Aber Ariel kann immer noch nicht fliegen, seine herzförmigen Flügel sind zerbrochen, von Freiheit keine Spur. Haltlosigkeit kann auch einmauern.

Bösch forscht auf der Bühne nicht diskursiv in Shakespeares Sprachtiefen, er zeigt eindringlich das Ergebnis einer Menschenstudie, und das fällt bei allem darstellerischen Humor erstaunlich düster aus.

Der Sturm

von William Shakespeare

Übersetzung Frank Günther

Regie: David Bösch, Bühne: Dirk Thiele, Kostüme: Meentje Nielsen, Musik: Karsten Riedel, Jan Sebastian Weichsel, Video: Bibi Abel, Dramaturgie: Sabine Reich.

Mit: Bernd Rademacher, Werner Strenger, Klaus Weiss, Henrik Schubert, Felix Rech, Manfred Böll, Florian Lange, Daniel Stock, Ronny Miersch, Xenia Snagowski, Nicola Mastroberardino.

www.schauspielhausbochum.de

Alles über David Bösch auf nachtkrititk.de im Lexikon!

Es seien "grandiose Bilder", mit denen Böschs "Sturm"-Inszenierung beginne. Und "so komödiantisch David Bösch das Spiel" anlege, so sehr zeige "er auch die Tragik in allem Tun", schreibt Ronny von Wangenheim in den Ruhr Nachrichten (27.09.2010). "Langeweile herrscht auf der einsamen Insel, auf die es Prospero mit seiner Tochter Miranda vor zwölf Jahren verschlagen hat. Alles wiederholt sich." Mit dem Eintreffen der Feinde Prosperos verändere sich alles, und die erste Begegnung von Miranda und Ferdinand sei "eine der starken Szenen in der an Bildern und Effekten überbordenden Inszenierung. Zu viele vielleicht. Da hat der Abend auch Längen. Am Ende aber steht zurecht riesiger Beifall für das Ensemble und David Bösch".

"Rockmusik donnert, Wolken fliegen, Wellen rauschen über die Rückwand. Doch dann turnt und tobt Ariel, ein 'un-sichtbar' auf der Brust, dessen erste Silbe er nach Belieben auf- und abklebt", beschreibt Andreas Rossmann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (28.9.2010). Nicola Mastroberardino gefalle sich dabei, den Kraftmeier zu spielen. "Die Inszenierung verengt Shakespeares Endspiel auf die Macht, die blutig herrscht." Doch wo sie herkommen, wie sich die Grausamkeiten erklären, darauf wisse Aufführung keine Antworten. "Die Brutalität wird zum Selbstzweck, die Poesie des Stücks kaltgestellt."

Bösch deute "das poetische Märchen" um den auf eine einsame Insel verbannten Exherzog und Zauberer Prospero "als ebenso verspielt witzige wie todtraurige Familiengeschichte", schreibt hingegen Stefan Keim in der Frankfurter Rundschau (29.9.2010). Bösch inszeniere "einen extrem kurzweiligen Abend mit Rockmusik und Horrorfilmzitaten". Mit Abgründen: In Ariel stecke hier "auch ein verzweifelter Sadist, der Caliban oft zum Spaß das Genick bricht. Es braucht ja bloß einen kleinen Zauber, um dem hässlichen Bruder neues Leben einzuhauchen." Bis zum Schluss: "Die Geisterbrüder bleiben zurück, allein, orientierungslos. Aus alter Gewohnheit dreht Ariel Caliban noch einmal den Hals um. Doch das Zurückzaubern funktioniert nicht mehr."

Enttäuscht zeigt sich Christine Dössel in der Süddeutschen Zeitung (30.9.2010) über die kraftmeiernde, textsparsame "Comic- und Splatter-Regie von David Bösch, der die Schiffbrüchigen auf Prosperos Insel auch schauspielerisch stranden lässt und teilweise zu stumpfen World-of-Warcraft-Avataren macht." Immerhin für Nicola Mastroberardinos Ariel und Florian Langes Caliban kann sie sich erwärmen, denn "mit diesen beiden sich nach Freiheit sehnenden Extremfiguren gelingen dann schon auch schöne Bilder, so wie Bösch auch in den Liebesszenen zwischen Ferdinand (Felix Rech) und Miranda (Xenia Snagowski) zu seiner Stärke findet."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin

neueste kommentare >

-

Zusammenstoß, Heidelberg Schauspielmusik ist nicht Musiktheater

-

Pollesch-Feier Volksbühne Chor aus "Mädchen in Uniform

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Ideologisch verstrahlt

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Vorfreude

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Schieflage

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg ungutes Zeichen

-

RCE, Berlin Talentiertester Nachwuchs

-

RCE, Berlin Manieriert und inhaltsarm

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Struktur

-

Pollesch-Feier Volksbühne Motto von 1000 Robota

Leider aber nur diesen einen Gedanken. Schwarz und Weiß. Oben und Unten. Herrschen oder Unterdrückt sein. Das ist alles.

Zudem scheint Ariel genau in diesen Spielen den größten Spaß zu entwickeln. In diesen fast filmischen Momenten entwickelt auch die Inszenierung Ihre größte Kraft. Damit baut und berauscht sie sich genau an dem, was sie als höllische Qual, als großen Konflikt zu zeigen und zu kritisieren vorgibt, und wird dadurch etwas unglaubwürdig und unschlüssig.

Widersprüchlichkeiten, undurchsichtige, nur zu erahnende, in ihrer Komplexität nur zu erspürende Konflikte tauchen nicht auf. Diese wären für mich die Vorraussetzung für Figuren, welchen ich 2 1/2 Stunden folgen möchte und kann.

So langweile ich mich trotz der grandiosen Bilder nach kurzer Zeit an der Variation des ewig Gleichen.

Einzig Florian Lange, da stimme ich völlig zu, entwickelt über den Moment und die Nummer der Szene hinaus, einen Drang und eine Sehnsucht die mich die Komplexität des Wortes Freiheit und den Konflikt mit der wundersamen Traumhaftigkeit unseres Lebens, spüren lässt. Und um diesen Traum - Realitäts - Konflikt dreht sich doch der ganze Sturm.

Zu viel im Schlamm gewälzt und zu wenig an der Sprache Shakespeares gefeilt. Mein Fazit: Für Bochum nicht genug!

Es ist mir herzlich egal, ob dies dem Neustart einer Intendanz angemessen war oder nicht. Mein persönliches Anliegen als Zuschauer ist viel mehr, ob ich etwas aus diesem Abend mitnehmen konnte - und dies kann ich nur vehement bejahen.

Ein Zuschauer, der keinerlei Verpflichtungen gegenüber dem Schauspielhaus Bochum hat - und auch nicht hatte.

Hut ab vor der großartigen Leistung dieser beiden Schauspieler in der auf die beiden Inselgeister reduzierten Fassung von Shakespeares Sturm.

Doch bei allem grandios hilflosen Flügelschlagen von Ariel und machtlos unterdrücktem Aufbegehren von Caliban: Ein "Sturm", aus dem Prospero herausgestrichen ist, funktioniert nicht. Da können tolle, junge Schauspieler sich verausgaben, daß es eine Freude ist, ihnen bei der Arbeit zuzusehen. Sie haben bei dieser Regie keine Chance: Die menschliche und politische Dimension des Stückes kann so nur auf der Strecke bleiben.

Hallo. Das ist doch genau das Problem. Dass sie in einem Satz den Inhalt und den Konflikt des Abends erschöpfend glauben widergeben zu können, und es auch tun. Mehr war nicht.

Aber mehr kann sein. In einem Theaterabend. Ich erwarte mehr und traue mir auch durchaus zu, mehr verarbeiten zu können. "Kopf mehr als voll" ist anders.

Unabhängig davon freue ich mich dass es Ihnen offenbar sehr gut gefallen hat. Ich halte Bösch für einen ganz großen Öffner des Theaters. Er schafft es mit seinen Inszenierungen Menschen ursprünglich theaterferner Gruppen ins Theater zu ziehen und nachhaltig dafür zu begeistern. Danke dafür. Respekt.

Aber darüber hinaus gibt es noch anders. In dieser seiner Inszenierungen hat das leider gefehlt.

auserdem ist prospero bei dieser inszenierung am wnigsten text gestrichen, im "Originaltext", taucht er ja auch lange Zeit ab...So meine ich mich zumindest zu erinnern

Vielleicht nochmals das Stück lesen. Bei diesem Prospero ist leider mehr als die Hälfte gestrichen

aber da ich die bochumer fassung nicht vor augen habe, kann ich es auch nicht aufs wort genau nach prüfen...

ps. die menschlichen und politischen dimensionen des stückes haben ja nun wirklich nicht nur etwas mit der figur des prospero zu tun. und die menschlíchen waren ja wohl sehr spürbar.

das bösch nicht der "politischste"v regisseur ist, ist bekannt und sei ihm verziehen.

einen Steman sturm würde ich aber auch gerne mal sehen...

Warum Shakespeare inszenieren wenn Sprache und Gefühle nur am Rande berücksichtigt werden?