Wunschkonzert - Annette Paulmann spielt Kroetz‘ stummes Solo an den Kammerspielen München

Das letzte Bad einer Trockenwisch-Pedantin

von Michael Stadler

München, 23. Juni 2012. Einer hat einen Wunsch, der andere erfüllt ihn. Wenn es sich dabei nur um ein Lied handelt, dann kann das sogar klappen. Moderator Fred Rauch spendete das kleine Melodienglück über Jahrzehnte hinweg. Vom Dezember 1947 bis in die späten Siebziger lud er zum Radio-Wunschkonzert ein und spielte die Songs, die sein Publikum an den Geräten hören wollte. Oft war der Wunsch verbunden mit einem Gruß, an einen Kollegen, einen Familienangehörigen, einen Geliebten, eine Geliebte. Doch was kann diese Sendung für einen Single bedeuten?

Franz Xaver Kroetz hat sein 1971 geschriebenes, 1973 in Stuttgart uraufgeführtes Solo für eine Schauspielerin nicht umsonst "Wunschkonzert" genannt. Er hat nicht umsonst genau diese Radio-Sendung in sein Stück integriert. Fräulein Rasch, Angestellte in einer Papierwarenfabrik, hört diese Sendung von Anfang bis Ende, an einem Abend, in dessen Verlauf sie die Verrichtungen des Alltags – Abendbrot, Abwasch, fern schauen, Radio hören, Teppich knüpfen – konzentriert durchzieht und an dessen Ende sie sich das Leben mit einer Überdosis Schlaftabletten nimmt. Vielleicht begeht sie diesen Suizid auch deshalb, weil sie es nicht mehr ertragen kann, dass niemand ihr ein Lied schenkt und sie niemandem ein Lied schenken kann. Man weiß es nicht genau. Man kann es nur vermuten.

Zitternder Brustkorb

In David Heiligers' Inszenierung jedenfalls fällt das Fred-Rauch-Wunschkonzert einfach weg. Dafür dringen aus dem Radio ein paar suggestive Hits aus den Siebzigern und Achtzigern. "Who's gonna pick you up when you fall", singen The Cars. "Who's gonna hang it up when you call, who's gonna pay attention to your dreams, who's gonna plug their ears when you scream." Und Annette Paulmann lässt schon zu Beginn des Lieds ihren Brustkorb zittern. Kein explosiver Gefühlsausbruch, sondern ein stilles Weinen, und damit ein sichtbares Zeichen, dass diese Frau an ihrem Dasein verzweifelt. So emotionslos, wie sie im nüchtern beschreibenden Text von Kroetz erscheint, ist diese Einsame nicht.

Nun muss man sich nicht sklavisch an die Vorlage halten. Das Stück ist vierzig Jahre alt. Aber es ist schon eine präzise, logische Alltags-Choreographie, die Kroetz sich ausgedacht hat: ein paar Seiten Handlungsanweisungen, eine wortlose Performance, verwurzelt im bürgerlichen Biedermeier der Siebziger. "Die Bühne stellt naturalistisch ein möbliertes Untermietszimmer" dar, schreibt Kroetz, man könnte sagen, er wünscht sich das.

Mit Hörzu und Stickereiarbeit

Aber das Theater ist kein Wunschkonzert für Autoren, sondern ein Spielfeld der Regisseure und die haben an Zeitreisen, oft zu Recht, wenig Interesse. Drum: Ein weißer Kubus steht auf der Bühne im Werkraum der Kammerspiele. Ein paar Fenster ermöglichen Einsicht ins Innere. Zudem werden drinnen aufgenommene Bilder auf die Oberfläche projiziert. Da cremt Annette Paulmann sich das Gesicht ein und blickt in eine Videokamera für die Außenübertragung. Willkommen zur Tru(ewo)man-Show. Fräulein Rasch im Big Brother-Land.

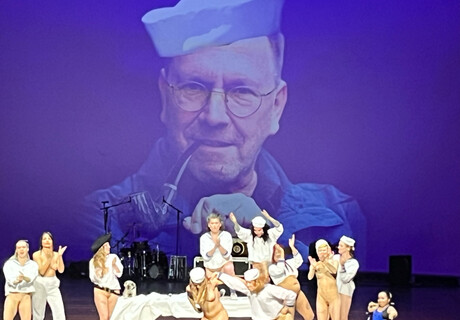

Wobei sie hier nicht Fräulein, sondern Frau Rasch heißt und auch nicht mehr Zigaretten der Marke "Lord Extra" todessymbolträchtig verglimmen lässt, sondern eine von diesen langweiligen heutigen Nichtrauchern ist. Aber ist diese Frau wirklich von heute? Statt einen Teppich zu knüpfen, arbeitet die Mittvierzigerin an einer Stickerei. Radio hört sie aus einer braunen Antiquität. Kein Computer, kein social networking. Dafür ein Fernseher, der vornehmlich Tierdokumentationen zeigt, und die "Hörzu" als Programm-Kompass.  Annette Paulmann spielt "Wunschkonzert". © Conny Mirbach

Annette Paulmann spielt "Wunschkonzert". © Conny Mirbach

So ist die arme Frau Rasch aus der Zeit gefallen und wandelt wie ein Astronaut auf einem merkwürdigen Kubus-Planeten zwischen Realismus und Abstraktion. Schlüssig erscheint diese Vermischung kaum, es wird vielmehr nach Belieben zwischen den Ebenen gezappt. Aus ihrer Einzimmer-Enge kann Frau Rasch im Text nicht heraus – wo soll sie auch hin? -, die Schauspielerin Paulmann aber steigt bei Bedarf aus dem Kubus, um diesen eigenhändig zu drehen.

Natürlich: Bühnenarbeiter würden die Einsamkeit stören, aber die Atmosphäre eines Existenzgefängnisses löst sich in diesen Momenten auf. Heiligers, Regie-Assistent der Kammerspiele und hier voll verantwortlich als Regisseur für eine Stückinszenierung, wirft die Choreographie von Kroetz in weiten Teilen um und erfindet neue Momente hinzu, ohne zu dem Alltagstakt zu finden, der diesen Suizid umso erschreckender macht. Gegen Ende nimmt Heiligers sich alle surrealen Freiheiten, wenn Frau Rasch die Tischplatte entfernt und der Tischkasten sich als Wasserbecken erweist, in dem sie wild ihr letztes Bad nimmt. Paulmann plantscht, und der Zuschauer wundert sich.

Unentschlossener Zugriff

Wurde Frau Rasch zuvor als Ordnungsliebende und Saubertrockenwisch-Pedantin etabliert, so nutzt sie nun, wie charakterfremd, kein Handtuch, sondern geht nass ins Bett, wo sie keine Ruhe findet. Am Ende nimmt sie die Überdosis Schlaftabletten und wartet auf den Tod, so wie er zu Beginn angekündigt wurde. Den ganzen Text konnte man da gelesen hören, wobei in München die meisten den Ausgang sowieso wohl kennen. 1995 hat Kroetz sein Stück selbst mit Sibylle Canonica im Werkraum inszeniert. Glorreich soll's gewesen sein. Jetzt entstand ein durchwachsener Abend.

Es mag pedantisch klingen, aber wenn der Zugriff so unentschlossen bleibt, wünscht man sich doch eine texttreue Zeitreise. Kroetz pur. Oder vielleicht hat dieses Stück seinen Dienst getan. Da kann die wunderbare Annette Paulmann sich noch so auf die Alltags-Abläufe konzentrieren und komisch am Öffnen einer luftdichten Schinken-Verpackung abmühen – zu sagen hat diese Frau Rasch uns heute wenig. Vielleicht sogar nichts.

Wunschkonzert

von Franz Xaver Kroetz

Regie: David Heiligers, Bühne und Kostüme: Teresa Vergho, Licht: Christian Schweig, Dramaturgie: Julia Lochte, Musik: Thomas Meadowcroft.

Mit: Annette Paulmann.

www.muenchner-kammerspiele.de

Mehr Inszenierungen von Kroetz' Wunschkonzert: Katie Mitchell hat daraus im Dezember 2008 ein grandioses mediales Wahrnehmungsexperiment gemacht.

Auf dem Online Portal der Süddeutschen Zeitung, SZ-Online (24.6.2012), schreibt Tobias Dorfer, David Heiligers verzichte in seiner Inszenierung "bewusst auf Schock-Effekte". Kein Blut, keine nackte Haut, nur "die (vorgeblich) letzten 75 Minuten im Leben von Fräulein Rasch". "Eindrucksvoll" gebe Annette Paulmann in dieser "schlichten Inszenierung" diese Frau, "die ihre Verzweiflung hinter einer Maske aus Disziplin und Teilnahmslosigkeit versteckt." Nur wenn sie sich die Schinkenscheiben "samt den Trennscheiben aus Plastik" in den Mund schiebe, sei das "Slapstick" und das Publikum wisse nicht, ob es lachen oder entsetzt sein solle. In der Inszenierung gehe es nicht zuerst um Suizid, sondern um "die tägliche Verzweiflung von Menschen,... deren Sinn des Lebens nicht einmal eine Edeka-Tüte füllt".

In der Print-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung (25.6.2012) dagegen (auch auf Online erreichbar) findet Eva-Elisabeth Fischer deutliche Worte in die entgegengesetzte Richtung: Regisseur David Heiligers bezwecke "offenbar, ein bisschen Tempo ins 85-minütige öde Spiel durch Aktionismus und allerlei Mätzchen zu bringen, welche, man wundert sich, auch noch herzlich belacht werden. Jene Augenblicke, da bei Frau Rasch Gefühl und beim Zuschauer Irritation aufkommen, ihr busenbebendes Schluchzen beim unvermittelten Abendgebet zum Beispiel, vergeigt er ebenso wie die gesamte Inszenierung." Und schließlich das böse Fazit: "Vor diesem 'Wunschkonzert' wusste man nicht, wer David Heiligers ist. Das wird sich nicht ändern."

"Nachwuchsregisseur" David Heiligers habe in seiner "ersten Inszenierung geschickt versucht, den direkten politischen Akzent des Stückes zu dekonstruieren", schreibt Alexander Altmann im Münchner Merkur (25.6.2012). Indem er "die Proletarierinnen-Performance" per Glasguckkasten als "Sozio-Peepshow" entlarve, bei der die Zuschauer "lustvoll überlegene Voyeure" seien, gebe er ihr die "dramatische Wucht" und "Aktualität" zurück. Ein "Ereignis" aber sei der Abend als "Solo einer großen Schauspielerin". Annette Paulmanns Eindringlichkeit durch "nuancierten Minimalismus" mache das Publikum "mucksmäuschenstill". In den Momenten, in denen man nicht wisse, ob Paulmann lacht oder weint, steigere sich die Aufführung zum "ergreifenden, gänzlich unprätentiösen Ecce-Homo-Bild".

"Was in einer ältlichen Büro-Angestellten geschieht, die ihre penible, wortlos ausgeführte Feierabend-Routine mit Selbstmord beendet, zeigt Annette Paulmann in großen Momenten", meint Gabriella Lorenz in der Münchner Abendzeitung (25.6.2012). Aber diese Momente erschlage "der 28-jährige Regieassistent Heiligers mit überambitionierten Einfällen. Am Anfang hört man mit Michael Tregors Stimme die Regieanweisungen von Kroetz. Damit ist die ganze Spannung raus, dass die grausame Normalität eines immergleichen Alltags plötzlich tödlich endet." Zwar zeige Annette Paulmann "bestechende Intensität", doch könne hier "ein Regisseur mit einem Stück nichts anfangen und verrät damit auch seine großartige Protagonistin".

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin

neueste kommentare >

-

Zusammenstoß, Heidelberg Schauspielmusik ist nicht Musiktheater

-

Pollesch-Feier Volksbühne Chor aus "Mädchen in Uniform

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Ideologisch verstrahlt

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Vorfreude

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Schieflage

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg ungutes Zeichen

-

RCE, Berlin Talentiertester Nachwuchs

-

RCE, Berlin Manieriert und inhaltsarm

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Struktur

-

Pollesch-Feier Volksbühne Motto von 1000 Robota

Ich habe den Abend nicht gesehen, aber: was soll das, Frau Fischer? Das finde ich so widerlich arrogant! Wer sind Sie denn überhaupt, Frau Fischer und was massen Sie sich hier/dort an?

Insgesamt aber durchaus ein sehenswerter Ansatz, das Stück zu spielen.