Gespenster - Schauspiel Köln

Aneinander vorbei

2. Februar 2024. Dass ein Klassiker auf die Bühne kommt, ohne überschrieben oder mindestens neu übersetzt worden zu sein, kommt kaum noch vor. Doch im Fall dieses Ibsen-Abends von Thomas Jonigk am Schauspiel Köln bedeutet das keine Verteidigung des Kanons, sondern das Gegenteil.

Von Martin Krumbholz

Henrik Ibsens "Gespenster" von Thomas Jonigk am Schauspiel Köln inszeniert © Thomas Aurin

2. Februar 2024. Wollte man es ein wenig überspitzen, könnte man sagen, die "Gespenster" sind zugleich Ibsens stärkstes und schwächstes Stück. Der Hyperkonstruktivismus einer perfekt schnurrenden analytischen Dramaturgie verführt den Meister dazu, an den Rand der unfreiwilligen Selbstparodie zu gehen und in diese selbstgestellte Falle denn auch mit Karacho hineinzutappen.

Da haben wir die einfältige Frau Alving, die allen Ernstes glaubt, allein die fehlende "Lebensfreude" habe ihren verstorbenen Kammerherrn zu dem Arschloch gemacht, als das er sich entpuppt. Dann ein verklemmter Pastor Manders, der seiner Freundin einreden will, sie habe ein "Verbrechen" begangen, als sie, um dem Gatten zu entkommen, bei ihm, dem Geistlichen, Zuflucht suchte. Die beiden bilden ein heimliches Liebespaar, trauen sich aber nicht, es zu sein.

Zur Kenntlichkeit entstellt

Dann gibt es das Dienstmädchen Regine, die natürliche Tochter des Kammerherrn, sowie den hinkenden Tischler Engstrand, ihren Pseudo-Vater, der vermutlich genau weiß, wer der tatsächliche Erzeuger des Mädchens ist. Last not least der aus Paris heimgekehrte verhinderte Künstler Osvald, der im Begriff ist, schwachsinnig zu werden und annimmt, die von einem zynischen Doktor diagnostizierte "Gehirnerweichung" sei das direkte Resultat der "Sünden der Väter".

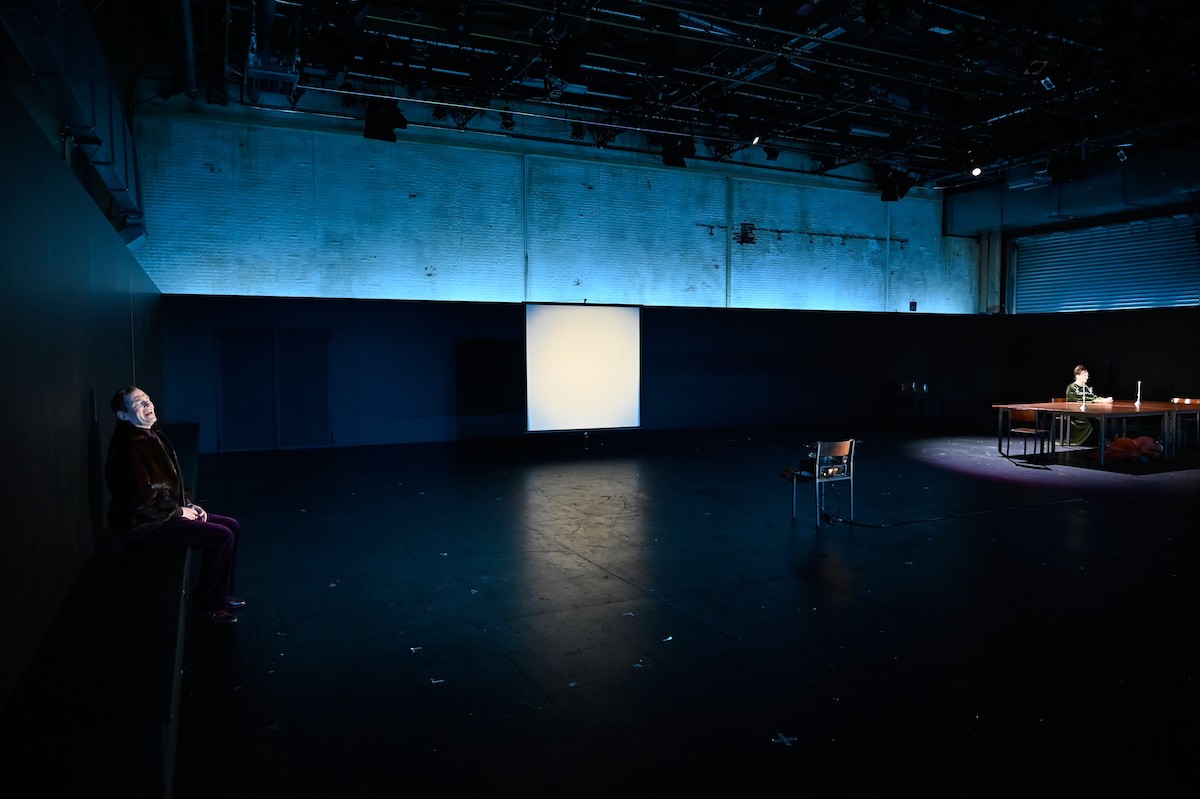

Low-Budget-Bühnenbild © Thomas Aurin

Low-Budget-Bühnenbild © Thomas Aurin

Gespenster. Natürlich hat der in Köln regieführende Thomas Jonigk genau verstanden, womit er es zu tun hat. Und so macht er, sicher nicht aus Infamie, sondern mit den besten Absichten, alles noch viel schlimmer. Ibsen, sozusagen zur Kenntlichkeit entstellt. Angefangen mit den Kostümen der Frauen, die, ohnehin unvorteilhaft missfarbig, absichtlich zu lang geschneidert sind, sodass die Spielerinnen ständig aufpassen müssen, nicht über ihre Schleppen zu stolpern, bis hin zur Ödnis eines Low-Budget-Bühnenbilds, das aus einer schwarzen Trauerumrandung und ein paar in den Raum geknallten Tischen und Stühlen besteht, entfaltet sich eine Ästhetik der (vor allem emotionalen) Distanz. Oft müssen die Figuren einander über maximale Entfernungen ansprechen. Sie verfehlen sich selbst und den anderen methodisch, und selbstverständlich ist das kritisch gemeint.

Distanz zwischen Figur und Person

Jörg Ratjen, aus verfremdungstaktischen Gründen für die Rolle des "jungen Herrn Alving" bei weitem zu alt besetzt, ist Osvald. Technisch gesehen, kann Ratjen aufgrund seiner Mittel diesen Part ohne weiteres spielen, und wenn er mal das Kaspern vergisst, das die Distanz zwischen Figur und Person ihm aufzwingt, hat er auch ein paar berührende Momente, immerhin. Alles in allem steckt dahinter aber zu viel Berechnung. Die Beziehung zwischen ihm und der von Kristin Steffen gespielten Regine (sie möchte ihn für eine Flucht nach Paris nutzen) bleibt statisch und äußerlich.

Figuren, die nicht ernst genommen werden © Thomas Aurin

Figuren, die nicht ernst genommen werden © Thomas Aurin

Das ist allerdings nichts gegen die "Liebesgeschichte" zwischen Frau Alving und Manders, die Jonigk per se nicht interessiert. Einmal stürzen Anja Lais und Benjamin Höppner sich zu einem wechselseitigen erotischen Überfall aufeinander, um dieses groteske Intermezzo mit einem "Entschuldigung" beziehungsweise "So, jetzt reicht’s aber" in den Abgrund des Imaginären zu wischen. Die Figuren werden in keiner Sekunde ernstgenommen, und das Alibi für diesen plakativen Blickwinkel besteht in der Annahme, auch Ibsen selbst habe das schließlich nicht getan, da der aufklärerische Furor ihn daran gehindert habe.

Hinter den Fassaden sind Menschen

Die lustigste Nummer zieht Marek Harloff als hinkender Tischler ab. Das "Hinken" münzt er frech in eine fröhliche Flatterhaftigkeit und provokante Pseudo-Naivität um: Engstrand scheint als einziger alles zu durchschauen und versucht nicht ungeschickt, Profit daraus zu schlagen; sein "Seemannsheim" (faktisch natürlich ein Bordell) ist das Gegenstück zu Kammerherrn Alvings "Asyl", das auf dem Höhepunkt des Stücks symbolisch abbrennt. Noch symbolischer "verbrennt" Osvald, der am Schluss, in der Morgendämmerung einer langen Reise in den Sonnenaufgang, nur noch Champagner trinken und sterben will. Regine hat umsonst Französisch gelernt.

In einem Punkt hat Jonigk Unrecht. Ibsen hat sein Konstrukt überspannt, ja. Aber der Norweger ist zu sehr Menschenkenner, um in seinen Leutchen nicht doch hinter allen Fassaden und Stereotypen etwas Persönliches zu finden. Pastor Manders zum Beispiel mag ein Heuchler sein, aber wenn Frau Alving ihn einmal in einem Anflug von Zärtlichkeit "ein großes Kind" nennt, trifft sie es. Komischerweise hat es in der Vergangenheit immer wieder brillante Inszenierungen dieses fatal verunglückten Stücks gegeben. Zu behaupten, diese hier gehöre dazu, würde den Kern der Sache verfehlen.

Gespenster

von Henrik Ibsen, aus dem Norwegischen von Heiner Gimmler

Regie: Thomas Jonigk, Bühne: Lisa Däßler, Kostüme: Esther Geremus, Musik: Julian Stetter, Licht: Michael Gööck, Dia-Fotografie: Lisa Däßler, Dramaturgie: Ida Feldmann.

Mit: Anja Lais, Jörg Ratjen, Benjamin Höppner, Marek Harloff, Kristin Steffen.

Premiere am 1. Februar 2024

Dauer: 1 Stunde 50 Minuten, keine Pause

www.schauspielkoeln.de

Thomas Jonigk setze ganz auf den Text und auf sein hervorragendes Ensemble, so Christian Bos im Kölner Stadt-Anzeiger (3.2.2024). "Das Depot 2 ist leergeräumt (...) Das eigentliche Bühnenbild besteht aus einer schwarzen Wandvertäfelung: Als Trauerflor, mit Sitzfläche und Klappkästen zum Verstecken." Jonigk entrümpele diese Alvings gründlich, treibe ihnen den Realismus aus. "Am Ende wirken diese Wiedergänger eher von Samuel Beckett, dem Meister Sinn zersetzenden Leerlaufs, als von Ibsen erdacht."

"Manchmal braucht es nicht mehr für einen packenden Theaterabend: ein Tisch, einige Stühle, fünf Schauspielerinnen und Schauspieler, die alles geben", schreibt auch Axel Hill in der Kölnischen Rundschau (3.2.2024). Das große Drama werde durch "komödiantische Einlagen und Familienschnappschüsse in 80er Jahre-Optik, die wie bei einem Diaabend vorgeführt werden, gemildert". Die Körpersprache unterstreiche das gesprochene Wort, jede und jeder entwickele dabei sein eigenes Bewegungsvokabular. Fazit: "Großer Applaus des Premierenpublikums für einen starken Theaterabend."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 27. April 2024 Theater Rudolstadt wird umbenannt

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

neueste kommentare >