Nathan der Weise - Andreas Kriegenburg mag sich zu Saisonbeginn im Deutschen Theater auf Lessing nicht einlassen

Wer kichert da im Lehm?

von Wolfgang Behrens

Berlin, 30. August 2015. Ach, Nathan! Leicht hast Du's ja eben nicht. Immer wenn das Theatervolk das Weltgewissen drückt, dann holt es Dich aus der Mottenkiste. Nach den New Yorker Anschlägen von 2001 etwa hatte Claus Peymann – ein Beispiel nur – nichts Eiligeres zu tun, als Dich schnellstmöglich in den Spielplan des Berliner Ensembles zu heben. Das aufgeklärte Publikum indes zuckt meist müde mit den Schultern und nickt Dich bildungsbeflissen ab. Und das alles, obwohl schon früh ein furchtbarer Verdacht im Raum stand. Denn schon Dein Schöpfer schrieb: "Es kann wohl sein, dass mein 'Nathan' im Ganzen wenig Wirkung tun würde, wenn er auf das Theater käme."

Giacomettis Lehmgeborene

Ja, auch jetzt wirkt die Zeit wieder reif für den "Nathan": Im Irak und Syrien mordet eine Terrormiliz alles, was anderen Glaubens ist als sie, und vor unserer eigenen Haustüre brennen die Flüchtlingsheime. Fast logisch also, dass das Deutsche Theater zur Saisoneröffnung den "Nathan" ansetzt. Regisseur Andreas Kriegenburg aber scheint sich um einen Zeitkommentar nicht groß zu scheren, lieber tritt er den Beweis an, dass Lessing mit seiner Befürchtung mangelnder Bühnenwirksamkeit Recht hatte. Und so gibt er erst gar nicht vor, sich für die mühsam geklöppelte und im Stück umständlich zu entdeckende Intrige – ein jüdisches Mädchen und ein christlicher junger Tempelherr lieben einander, sind aber Geschwister; der Sultan ist der Onkel; und der weise Nathan erzog ein Waisenkind – zu interessieren, sondern gibt sie von Beginn an dem Gelächter preis. Kann man machen, wenn's denn nur wenigstens zum Lachen wäre ...

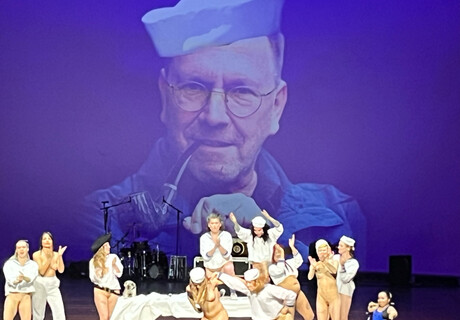

Was ist da los? "Anatevka"? "Trrrrink Briederlein, trrrrrink ..."? "Ich lass mir mein Theater weiß bepinseln, weiß bepinseln ..."? Nina Gummich, Bernd Moss, Julia Nachtmann, Natali Selig, Elias Arnes und Jörg Pose in Andreas Kriegenburgs Inszenierung von "Nathan der Weise".

Was ist da los? "Anatevka"? "Trrrrink Briederlein, trrrrrink ..."? "Ich lass mir mein Theater weiß bepinseln, weiß bepinseln ..."? Nina Gummich, Bernd Moss, Julia Nachtmann, Natali Selig, Elias Arnes und Jörg Pose in Andreas Kriegenburgs Inszenierung von "Nathan der Weise".

© Arno Declair

So aber tippeln, kichern und watscheln ein paar über und über mit Lehm bedeckte Figuren um einen großen, aufklappbaren Würfel – eine Kaaba? – aus schön anzuschauenden Holzlatten herum, dessen Inneres von Fall zu Fall auch als eine Art ärmliche, zweigeschossige Bauernstube dienen kann. Zu klimpernder Musik, wie man sie von den Stummfilmvätern der Klamotte im Ohr haben mag, verwandeln sich diese Erdgeborenen (die seltsamerweise an einige Porträts von Alberto Giacometti erinnern) nach und nach in die Personen des Stücks. Und weil sie sich die Kostümierung selbst anreichen und der omnipräsente Lehm ja ohnehin schon Brechung genug ist, kann man auch dem Sultan einen Turban aufsetzen und dem gebückten Juden Nathan die Schläfenlocken ankleben. Theaterklischees sind doch lustig!

Was haben wir gelacht

Wie tolerant man am Theater ist, kann man zeigen, indem man ein paar alberne Religions-Gags einbaut – wir sind ja alle Charlie! "Mein Kreuz!", jammert der Tempelherr von Elias Arens, und flugs werden ihm zwei Holzlatten aufgebürdet und ein INRI-Schild hereingetragen. Das Schachspiel des Sultans wird per arabisch kauderwelschender "Al Dschasira Sports"-Reportage kommentiert: "Salam aleikum. Saladin, mach-ma-hinne!" Den Patriarchen schließlich gibt Natali Seelig, im hypermonströsen Fatsuit auf dem Klo sitzend, in die Scheiße greifend und das kotverschmutzte Kreuz hernach mit dem Taschentuch reinigend. Wahrlich, das ist aufschließender Humor!

Die Segnungen der Selbstironie kennt die Aufführung auch. Lessings Blankverse werden oft in irrwitzigem Tempo, als gelte es eine Louis-de-Funès-Komödie zu übertreffen, und mit durchaus virtuosen, manchmal sogar komischen Registerwechseln heruntergerattert, was Bernd Moss einmal zu der lakonischen Bemerkung veranlasst: "Ich hab' bei diesem Tempo nichts verstanden." Und wenn die sogenannte Werktreue ganz arg in Gefahr gerät, dann wimmern die Figuren flehentlich: "Lessing, biiiiitte!"

Aufgemerkt

Immerhin, bei der Ringparabel nach anderthalb Stunden horcht man – das erste Mal! – tatsächlich auf. Weil Jörg Pose sie, auf dem Würfel sitzend, wie ein treuherziger Märchenonkel, der sich naiver gibt, als er ist, in schönem Singsang erzählt. Für ein paar Minuten ist da nur konzentrierte Sprache – und vielleicht war das ja sogar Kriegenburgs Absicht? Die Parabel im komödiantischen Plunder leuchten zu lassen?

Ansonsten jedenfalls witzelt und quirlt das im Lehm so vor sich hin, ohne dass einen die Lachlust allzu sehr packte. Die Pointe, dass man die knirschende "Nathan"-Dramaturgie auch als schlechte Komödie auffassen kann, trägt halt nicht über drei Stunden.

Nathan der Weise

von Gotthold Ephraim Lessing

Regie: Andreas Kriegenburg, Bühne: Harald Thor, Kostüme: Andrea Schraad, Cornelia Gloth, Ton: Wolfgang Ritter, Martin Person, Dramaturgie: Juliane Koepp.

Mit: Elias Arens, Nina Gummich, Bernd Moss, Julia Nachtmann, Jörg Pose, Natali Seelig.

Dauer: 3 Stunden, eine Pause

www.deutschestheater.de

Kritikenrundschau

Eine solche "Nathan"-Aufführung werde es wohl noch nie gegeben haben, sagte Michael Laages auf Deutschlandradio Kultur nach der Premiere. Eine "archaische Komik", eine extrem absichtsvoll komische Aufführung, die trotzdem die "ganze Schwere des Gedankendramas" beinhalte. Deutlich sei die Spielweise beeinflusst von dem von Kriegenburg hoch verehrten Stummfilm-Komiker Harold Lloyd. Sechs Personen suchten quasi Lessing und versuchten wie Figuren aus der Vorzeit den Holzblock zu erkunden. Wie seinerzeit die Affen in "Odyssee im Weltraum". Die Figuren erfänden sich jeweils immer wieder neu für den Moment. Eine sehr intelligente Betonung des Märchenhaften.

Kriegenburg entpolitisiere das Stück konsequent. "Verhandelt Lessing harte Konflikte mit größter Raffinesse als Märchen der Versöhnung mit betont irrealem Happy End, so entsorgt Kriegenburg den Stoff in die Regression", schreibt Peter Laudenbach in der Süddeutschen Zeitung (1.9.2015). "Wohlmeinend könnte man sagen, Kriegenburgs Regie führe vor, dass er gerne an Lessings Versöhnungsmärchen glauben wolle, dass dies aber nur um den Preis einer penetranten Naivität: dieses infantilen Ausblendens einer komplizierteren Wirklichkeit möglich sei."

Klug halte sich Kriegenburg "aus der Politik heraus und verkneift sich zumeist Anspielungen auf derzeitige Konflikte oder Kriege", findet Irene Bazinger in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (1.9.2015). Seine Lehm-Typen "nehmen den Autor beim Wort, ohne an jeder Silbe zu hängen. Lehmverkrustet folgen sie seinen Gedanken, ziehen sie aber nicht in ihren Dreck, sondern erfreuen sich mit Slapstick, Artistik und Überschwang an deren Humor und Eleganz. Unter den Klumpen ist offenbar gut lumpen, und die Maskierung animiert das Ensemble, die Schwerkraft der Ideologien locker-vergnügt zu überwinden."

"Theoretisch soll Humor ja zu den wirkungsvollsten Konfliktlösungsmitteln gehören; das weiß man nicht nur aus der höheren (Lebens-)Philosophie, sondern beispielsweise auch aus den Theaterabenden der israelischen Regisseurin Yael Ronen", meint Christine Wahl im Tagesspiegel (1.9.2015). "Insofern könnte ein 'Nathan'-Comic ja durchaus eine ergiebige Lesart darstellen. Nur müsste der Humor dann eben bühnenpraktisch entsprechend zwingend, klug und scharfkantig sein." Dass "Nathan der Weise" eine "Feier der menschlichen Vernunftbegabung", ein "Plädoyer für den (...) diskursiven Dialog" sei, erschließe sich bei Kriegenburg nur in sehr wenigen Szenen, "etwa in der kalauerfrei erzählten Ringparabel".

Eine "Inszenierung im Niemandsland zwischen Klamauk und Karikatur" hat Dirk Pilz gesehen und schreibt in der Berliner Zeitung (1.9.2015): Andreas Kriegenburg nehme "Nathan" von der komischen Seite. Bei Lessing liege das Satirische darin, "dass er einen Dialog der Religionen als Ideenwettkampf scheitern lässt – und ein Märchen von gelingender Begegnung Einzelner erzählt". Bei Kriegenburg hingegen steckten die Gläubigen "alle im selben Schlamm". Die Mühen des Differenzierens halte Kriegenburg in Sachen Religion für überflüssig, "entsprechend klischeevoll die Zeichnung des einzelnen Glaubens". "Mit solch’ herablassender Haltung sollte man von 'Nathan' vielleicht lieber die Finger lassen", so Pilz: "Die Satire rutscht so ins bloß Lächerliche und mit ihr alles Utopische."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin

neueste kommentare >

-

Zusammenstoß, Heidelberg Schauspielmusik ist nicht Musiktheater

-

Pollesch-Feier Volksbühne Chor aus "Mädchen in Uniform

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Ideologisch verstrahlt

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Vorfreude

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Schieflage

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg ungutes Zeichen

-

RCE, Berlin Talentiertester Nachwuchs

-

RCE, Berlin Manieriert und inhaltsarm

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Struktur

-

Pollesch-Feier Volksbühne Motto von 1000 Robota

Zum Stück habe ich gar nichts dem Kritiker hinzuzufügen, ausser das Natali Seelig, glaube ich, nicht den Patriarchen gespielt hat...aber ist ja auch egal, man die Schauspieler eh nicht erkannt unter der Heilerde.

Es blieben schon zu Beginn einige Plätze leer, was auch an den heutigen 34 Grad gelegen haben mag. Zur Pause leerten sich die Reihen sehr deutlich.

Zu @1: Ob Herr Khuon bei der Premiere am Sonntag Abend war, kann ich nicht beurteilen. Er trat aber auf jeden Fall mit Herrn Kriegenburg und Frau Koepp, der Dramaturgin, am Sonntag Mittag bei der "Früh-Stücke"-Matinee auf.

Komplette Kritik: https://stagescreen.wordpress.com/2015/09/01/wie-die-lehminge/

Die Dramaturgin Juliane Koepp schreibt in ihrem Text für das Programmheft und die DT-Webseite, dass die lehmbeschmierten Menschen, die den Quader umrunden, von Stanley Kubricks "2001 - Odyssee im Weltraum" inspiriert sind.

https://www.deutschestheater.de/programm/aktuelles/die_heiterkeit_des_nathan/

Das ist ja dann auch das erste Problem, dass die Macher der Inszenierung schon im Vorfeld glauben, haarklein erklären zu müssen, was sie da machen, und warum. Das raubt der Sache den ganzen Witz, den sie eigentlich ausstrahlen soll. Dass sie zweitens dann aber auch den eigentlichen Kern der Sache so konsequent verfehlt, ist das andere Problem und wesentlich schlimmer alles alle Interpretationsansätze, die man der Inszenierung nun nachträglich unterschieben möchte. Es bleibt halt alles ein wenig zu schlicht gedacht. Eigentlich schade um die ganze Mühe.

Allein sollte es nicht zu Lasten des sprachlichen Kerns eines Stückes gehen, gerade eines solch mächtigen wie dem Nathan: die Dialoge wurden im Turbo-Sprech runtergespult, als ob man kein Vertrauen in sie habe. Auch die eingestreuten Aktualisierungen (NSA, Deutschland, Berlin), gegen die sich K. tags zuvor noch selbst ausgesprochen hatte, waren planlos und überflüssig.

Was in jedem Fall bleibt, ist die von Jörg Pose so schlicht wie stark vorgetragene Ringparabel. Ein starker Text braucht gute Schauspieler und nur eine behutsam ordnende Hand!

Stefan Kirschner findet die Inszenierung ebenfalls sehr gelungen.

http://www.morgenpost.de/kultur/berlin-kultur/article205621083/Nathan-der-Weise-Wenn-Worte-das-Leben-retten.html

(Liebe*r Leser*in,

vielen Dank für den Hinweis. Die Kritik in der FAZ haben wir schlichtweg übersehen und werden sie nachtragen. Bei den lokalen Stimmen fassen wir aus Kapazitätsgründen standardmäßig nur ein bis zwei zusammen.

Beste Grüße aus der Redaktion)

Langatmig ist sie zum Teil, bleibt dabei aber immer unterhaltsam.

Die politische Dimension, die Lessings Stück an sich schon innewohnt, braucht meines Erachtens nicht noch zusätzlich durch wink-mit-dem-Zaunpfahl aktuelle politische Anspielungen unterstrichen zu werden, sowas gibt es in den Medien derzeit wahrlich genug. Darin liegt für mich die Klugheit von Kriegenburgs Herangehensweise: was oberflächlich fast naiv kindlich wirkt erlaubt es dem Zuschauer sein Gehirn einzusetzen und den aktuellen Bezug selbst herzustellen ohne dass ihm politische Denkweisen vorgekaut werden. Sehr erfrischend, mal nicht für dumm gehalten zu werden. (Auch wenn ich mir tatsächlich etwas mehr Originaltext bzw langsameren gewünscht hätte).

Dazu noch Wortwitz und Slapstick, und es kommt ein gelungener Abend heraus.

Ich habe mich verzaubert gefühlt.

Als „archaischen Comic“ hat das Programmheft die Inszenierung angekündigt. Heraus kam ein Abend mit lehmbeschmierten, bedauernswerten Figuren, der nicht mal halb so komisch war, wie er gerne gewesen wäre. Die Ringparabel, die Jörg Pose ausnahmsweise nicht veralberte, wirkte hier so deplatziert wie auf einem Kindergeburtstag, an den sich die SZ erinnert fühlte.

Nach der Pause wurde es nicht wesentlich besser, die Reihen hatten sich mittlerweile deutlich gelichtet. Auf der Bühne wurde munter weiter gewitzelt, getrippelt und gewatschelt, untermalt von einem Klangbrei aus Zwanziger-Jahre-Unterhaltungsmusik, nur kurz unterbrochen von gegenseitigen Ermahnungen der Schauspieler: „Lessing, biiiiiitttte!“

Zum Schlussapplaus hatten sie sich statt der großen Versöhnungs- und Umarmungsszene in Lessings Original noch einen weiteren Gag einfallen lassen: einer nach dem anderen kam – wie könnte es anders sein natürlich wieder im Watschelgang – nach vorne und starrte skeptisch, die Hand aufs Kinn gestützt, ins Publikum. Dass viele im Publikum genauso ratlos und mit derselben Pose zurück guckten, war dann immerhin einer der wenigen lustigen Momente dieser Saison-Eröffnungs-Premiere, die viel Luft nach oben ließ, wie der Tagesspiegel zurecht schrieb."

http://kulturblog.e-politik.de/archives/25705-25705.html

So albern lustig ginge das hier nicht, langweilig sei es und puh, slapstickig.

Hmm, ich habe etwas ganz Anderes gesehen:

Klug fand ich's, war immer zwischen Lachen, Denken und Staunen, war gefangen von den Ideen. Klug fand ich - wie wohl so viele - den Rahmen. Das Wesenspaar, versunken, verknaupelt und verschlungen, so selbstbezogen und im Nu ein Werdendes, Gewordenes, Gottverlorenes und dann im Sausen durch eine Menschwerdung, die als Konsument endet, aus: Dazwischen ein Lessing-Text, von Rollen zur Sprache gebracht, aber sich dessen nur als ein Instrument bedienend, dessen sich nie sicher, weltverloren und ungläubig um sich schauend, ob dass sie sind, die da sprechen und handeln.

Und dann sperren wir die kleine Menschenfamilie wieder zurück in den Zaunskasten, denn sie waren sich fremd und uns. Aber die einzelnen Szenen hatten so viel Rasanz, so viel Leichtes auch, selbst die Ringparabel wird durch die Art, wie sie erzählt wird, zum Erlebnis: So einfach und klar kann der Mensch denken, wenn er sich frei denken kann. Für mich war die Inszenierung ein spielerischer Essay oder ein essayistisches Spiel, wie auch immer, zur Utopie Lessings heute für Zuschauer in Deutschland. Und mutig, finde ich.

Der Nathan hat schon in sich so viel Komisches, so viel Witz, nicht nur der Klosterbruder, sondern auch der Derwisch, selbst Nathan. Aber was Lessing mit den Figuren macht, ist ebenso komisch. Er lässt sie auf Wände prallen, die gar nicht da sein müssten, wenn die verflixten sozialen Rollen nicht wären, in die man gepresst wird. Da liegt doch Slapstick nahe. Ja, Vorurteile, Borniertheit stehen als Grenzen zwischen ihnen, absurde Kreise ziehen die Menschen um sich. Genau das ist es doch, was Lessing auch zeigt.

Lessing organisiert die Zufälle, die schrägen und schrägsten, nichts fehlt: das liebestaumelige Paar, das Verwechseln, das Enthüllen, das Missverständliche, das alles ist die Komödie, wie wir sie kennen. Und diese Inszenierung nimmt Lessing vielleicht mehr beim Wort, als man zunächst vermutet. Denn keine der Lessing’schen Figuren wird verraten: ....

Ich mochte sehr den Schluss: Da stehen sie wieder in ihren Schlammkleidern, alles noch vor sich, nichts bleibt von Lessing, die Umarmungen werden zurückgegeben, die Zuschauer sind Mitspieler in diesem Vorspiel.

Wenn man das radikal weiterdenkt, ist diese Inszenierung vielleicht verdammt ernsthafter als das erhabene Pathos, das einen eventuell in dem Moment erreicht, aber dann?

ganzen Beitrag lesen auf

kulturhuschen.wordpress.com

Es lohnt sich!