Was ihr wollt – Katharina Thalbach schäkert am Berliner Ensemble mit Shakespeare

Schnelle Nummern hinter der Muschel

von Simone Kaempf

Berlin, 24. November 2012. Der Narr sitzt in einem aufgespannten Regenschirm, der über der Bühne schwebt. Stark geschminkt ist er, trägt einen Lorbeerkranz auf dem Kopf und einen Rettungsring um die Hüfte. Aber das Trottelige ist nur Maskerade. Dieser getarnte Narr, halb Götterbote, halb Schiffbrüchiger, durchschaut als einziger die Liebesspiele und Liebesverwirrungen um ihn herum, die er sanft weltweise kommentiert. Und dann auch in schönsten Tönen besingt.

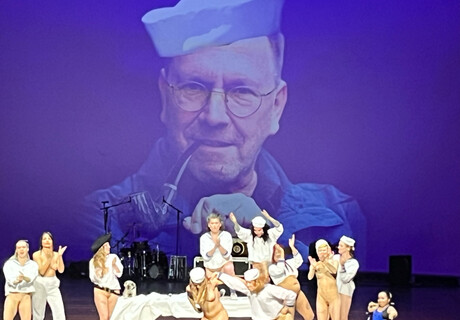

Sabin Tambrea und Thomas Quasthoff

Sabin Tambrea und Thomas Quasthoff

© Thomas EichhornDer Liebe Nahrung

Der Sänger Thomas Quasthoff spielt diesen Narren. Eigentlich hat sich Quasthoff Anfang dieses Jahres vom Konzertleben zurückgezogen, weil seine Gesundheit ihm seinen eigenen Anspruch nicht mehr zu erfüllen erlaubt. Wie immer seine Form wirklich sein mag, wie immer es dazu kam, dass er nun bei "Was ihr wollt" mitspielt: Die Barockarien, die er begleitet von der Lautten Compagney Berlin singt, sind so feinnervig, voller Intimität und, ja, der Liebe Nahrung, dass sich zu Katharina Thalbachs überbunter und herbhumoriger Inszenierung am Berliner Ensemble ein ziemlicher Abstand einstellt. Quasthoff ist es, der dem Abend eine gewisse Würde verleiht. Retten kann er ihn allerdings auch nicht.

Dass Thalbach ihre Inszenierungen auf handfeste Komik anlegt, weiß man. In den Verwechslungen, den Dreiecksbeziehungen und dem Gender-Trouble von "Was ihr wollt" herrscht ein Durcheinander, das per se komödiantisch ist. Wie gut muss Thalbach aber auch die anderen Facetten des Stücks kennen, wurde sie 1984 nicht nur Zeuge von Thomas Braschs Arbeit an der Übersetzung, sondern spielte unter Ernst Wendts Regie am Schillertheater damals auch die Rolle der Viola.

Lust-Reise auf dem Jambendampfer

Ihre Inszenierung ist nun gar nicht so witzig geraten, dunkel-melancholisch aber erst recht nicht. Homosexuellen- und Kleinwüchsigen-Witzchen werden harmlos eingestreut. Mal geht es sehr handgreiflich zu, dann prallen die kalauernden sexuellen Andeutungen aneinander ab. Von dem Shakespeareschen Unbehagen, das hier jeder in der falschen Haut steckt, ist nichts zu spüren. Alles ist bunt, illustrierend, laut geraten. Und nicht nur Quasthoff singt. Gerne drückt auch die Gräfin Olivia ihre Sehnsüchte in Popsongs wie "I will survive" oder "Nothing compares 2 U" aus.

Schiffskabinen für das Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel © Thomas Eichhorn

Schiffskabinen für das Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel © Thomas Eichhorn

Das fühlt sich streckenweise wie im Musical an, voll jugendlicher Verve eingesetzt, aber auch zu dick aufgetragen wie vieles an diesem Abend, das sich nicht zu einem runden Ganzen fügen will.

Selbst das Schiffs-Bühnenbild hilft nicht. Den Bug eines Dampfers hat Momme Röhrbein auf die Drehbühne gesetzt. Mal wirkt das Schiffsteil wie ein Vergnügungsdampfer, mal wie ein Frachtdampfer, aus dessen Luken, Klappen und Umkleidekabinen die lebende Last steigt, man sich gegenseitig belauscht und voyeuristisch beobachtet. Übergroße Muscheln dienen als Souffleurkästen, in denen die Musiker Platz nehmen oder die für Albernheiten dienen müssen. Für eine Klipp-klapp-Mechanik ist das hilfreich, erstarrt ansonsten zu sehr zur Kulisse, als dass eine Atmosphäre existenziell schwankenden Grunds oder etwas Tiefgang entstünde.

Irrewerden an der Illusion

Das Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel kosten die Schauspieler allerdings lustvoll aus. Antonia Bills Olivia sitzt erst wie in eine Burka gehüllt am Spinnrad, in Trauer über den Tod ihres Bruders, um bald verliebt tänzelnd außer Rand und Band zu geraten. Traute Hoess spielt das Kammermädchen Mary, das die falsche Liebesbotschaft an Malvolio einfädelt, mit bajuwarischer Saftigkeit. Und es ist die mit Abstand schönste Szene, wenn Norbert Stöß als Malvolio durch den getürkten Liebesbrief für die Gräfin Olivia entflammt, ihm die Gefühle deutlich die Zunge und die Glieder lockern bis er schließlich gockelnd seine gekreuzten Strumpfbänder vorführt. Die unheimliche Verwandlungskraft der Gefühle blitzt hier auf. Malvolios Absturz in tiefe Verzweiflung, das Irrewerden der Illusion der Liebe erlegen zu sein, gerät dann allerdings wieder zur plumpen Nummer. Als wahnsinniger Springteufel tritt er am Ende nochmal auf, um die drei Paare im Happy-end zu beschimpfen, und man weiß nicht warum. Weniger Klischee, weniger Kalauer, weniger Musik wäre am diesem Abend wirklich mehr gewesen.

Was ihr wollt

von Willliam Shakespeare

deutsch von Thomas Brasch

Inszenierung: Katharina Thalbach, Mitarbeit: Wenka von Mikulicz, Bühne: Momme Röhrbein, Kostüme: Angelika Rieck, Musik: Wolfgang Katschner, Dramaturgie: Hermann Wündrich.

Mit: Antonia Bill, Larissa Fuchs, Traute Hoess, Katharina Susewind, Thomas Quasthoff, Veit Schubert, Martin Seifert, Norbert Stöß, Sabin Tambrea, Felix Tittel.

Dauer: 3 Stunden, eine Pause

www.berliner-ensemble.de

Von einem "krachbunten, mit allen erdenklichen Mitteln vergrinsten, versauten, verknatterten, verkitschten Shakespeare-Schwank" spricht Ulrich Seidler in der Berliner Zeitung (26.11.2012). "Und wie viel Mühe sich gegeben wird beim Lustigsein!" Die sich "als doof-derbe Gaukler verstellenden Ensemble-Angestellten" müssen, mutmaßt der Kritiker, "unter schwerstem Muskelkater gelitten haben vom vielen Augenverdrehen, Stimmeverstellen, Gesichterziehen und Rumhampeln. Uff."

Dem Eindruck von Andreas Schäfer vom Berliner Tagesspiegel zufolge (12.11.2012) hat man es bei diesem Shakespeare-Abend mit einer "eintönigen monochromen Landschaft" zu tun, "die irgendwo unter der Gürtellinie liegt." Ein paar schlüpfrige Details, dann läßt Schäfer "wie aus einer anderen Welt" Bassbariton Thomas Quasthoff in einem Regenschirm sitzend durch den Bühnenhimmel einfliegen. "Erhaben und stimmgewaltig schwebt er wohlwollend über der Verirrung dieses Abends."

"Poesie, Satire und tiefere Bedeutung fehlen," so Hartmut Krug in der Sendung "Kultur heute" beim Deutschlandfunk (25.11.2012). Denn aus seiner Sicht setzt Katharina Thabach als Regisseurin "erbarmungslos auf die Klischeeklamotte und den Humor schlechter Fernseh-Comedys". Gefühle würden "nicht ge- oder erspielt, sondern mit Best-Of-Popsongs ersungen oder spießig veralbert". Auch schauspielerisch sei dies daher eher ein Trauerspiel mit Effektdrang. Nur ein Darsteller hat diesen Kritiker rundum überzeugt: der Bariton Thomas Quasthoff in der Rolle des Narren.

Das Publikum bejubele "jeden derben Witz und jedes Liedchen", so Eberhard Spreng in der Sendunk "Fazit" beim Deutschlandradio (24.11.2012), der von "Dudel-, Dödel-, Blödelheater" spricht. Lediglich Thomas Quasthoff, "der große Sänger behält in all dem Quark ein wenig szenische Autonomie."

"Jeder noch so blöde Einfall wird ausgepinselt und aufgeblasen," so Ute Büsing in ihrer Kritik auf Inforadio des RBB (26.11.2012) Das Publikum am Premierenabend sei zwar begeistert gewesen "von der prallbunten Shakespeare-Show, gespickt mit Survial-Songs aus der Popkiste zum Wiedererkennen und Mitklatschen. Es gab Standing Ovations. Aber manche fragten sich doch, wie ich, was ein solcher Musical-Verschnitt an einem hochsubventionierten Theater zu suchen hat." Aus Sicht dieser Kritikerin ist die BE-Nummernrevue "der auf Buntes und Derbes spezialisierten Regisseurin doch sichtlich aus dem Ruder gelaufen". Irrungen, Wirrungen und Wallungen des Personals würden "mit krachledernen dumpfbackigen Stammtischwitzchen" zugekleistert, "gerne über Schwule und Zwerge, haha."

Thalbach nehme Shakespeare in der Übersetzung von Thomas Brasch entschlossen beim Wort, findet hingegen Irene Bazinger in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (27.11.2012). "Die Inszenierung ist ein leichtfüßig verrückter Witz, der seinen Tiefgang geschickt zu verbergen weiß." Thomas Quasthoffs Narr setze "den Glanzpunkt der tollkühnen Aufführung". Thalbach halte Shakespeares Komödie fest und lasse sie "gleichzeitig los, haut ihr frech auf die Schulter und die Schenkel und küsst ihr dennoch voll Respekt die Hand. So ist ihr ein Herzensstück gelungen."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin

neueste kommentare >

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Ideologisch verstrahlt

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Vorfreude

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Schieflage

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg ungutes Zeichen

-

RCE, Berlin Talentiertester Nachwuchs

-

RCE, Berlin Manieriert und inhaltsarm

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Struktur

-

Pollesch-Feier Volksbühne Motto von 1000 Robota

-

Essay Berliner Theaterlandschaft Radikal gute Idee!?

-

RCE, Berlin Magie

es gibt Kollegen, die den Standpunkt vertreten, die Erwähnung der Applaus-Stärke gehöre zur Chronistenpflicht. Daraus ergeben sich allerdings folgende Probleme. Erstens: Wenn Sie mal mehrere Kritiken einer Premiere vergleichen, die alle die Jubelstärke bewerten, dann fallen diese Erwähnungen mitunter so verschieden aus wie die Bewertungen des Abends. Zweitens: Wenn Sie in einer Kritik die Applausstärke erwähnen, gehen Sie entweder mit dem Publikum d'accord. Schön für Sie, aber das liest sich im Zweifel doch so, als hätten Sie für Ihre Meinung dem Volk aufs Maul geschaut oder bräuchten einen vielstimmigen Fürsprecher, um sie zu stützen. Wenn Sie allerdings schreiben, dass alle jubelten, es aber dennoch furchtbar war, unterstellen Sie indirekt dem Publikum, nicht besonders clever zu sein.

Natürlich gibt es Abende, da müsste man diese Differenz befragen, und etliche Premieren im Berliner Ensemble, an denen sich das Gros der Kritikerschaft mit Entsetzen auf seinen Plätzen windet und später mit heftigem Applaus konfrontiert wird (sowie mit vollen Folgevorstellungen), gehören dazu. Vielleicht würde man dann darauf kommen, dass Kritiker damit rechnen (können), in Stadt- und Staatstheatern künstlerischen Auseinandersetzungen zu begegnen, mit einem ernsthaften, wenn auch oft genug scheiternden Erkenntnisinteresse auf der Höhe der ästhetischen Auseinandersetzungen. Im Boulevardtheater gelten andere Regeln: Gutes, wirkungsvolles Handwerk ist da schon mehr als die halbe Miete. Aber in einem staatlich subventionierten Theater wie dem Berliner Ensemble, in dem Brecht, Berghaus, Wekwerth und Heiner Müller Maßstäbe gesetzt haben, erwartet man mehr als Boulevard, der auch noch (wie im vorliegenden Fall) mit heftigem Augenzwinkern vergessen machen will, wie hingeschustert er ist.

Natürlich kann man fragen, ob es sinnvoll ist, dass die Kritik derart an den Bedürfnissen von größeren Teilen des Publikums vorbeischreibt. Sicher bleibt zu diskutieren, ob man den Spagat nicht öfter thematisieren sollte (aber auf welchem Platz? soll man im Zweifel das Bühnenbild oder die Schauspielerbeschreibungen unter den Tisch fallen lassen?). Grundsätzlich aber muss die Argumentation des Kritikers für sich alleine bestehen können. Auf nachtkritik.de zumindest ist das nicht zwangsläufig der Weisheit letzter Schluss – mit Ihren Kommentaren ergänzen Sie ja gerade das, was Ihnen in der Kritik fehlt. Was nicht zuletzt einer der Existenzgründe für nachtkritik.de ist.

MfG

Georg Kasch

wer mal in so eine be-museums-touristen-premiere geraten ist, weiß wie schmerzhaft es ist, wenn dieser stuss vom publikum gefeiert wird. da finde ich die ausführungen von herrn kasch und frau kaempf noch heiter und ironisch.

Dass Shakespeare das Stück auch als melancholischen Abgesang auf sein Theater inszeniert hat, das ihm die Puritaner wenig später auch tatsächlich geschlossen haben, kommt nur in einer Fußnote vor. Das Geschlecht ist hier nur ein derber Unterleibswitz. Geschlechterverwirrung als bloßer Irrtum. Lauter Klemmschwestern und Möchtegernmachos, denen es nicht nur in der Hose fehlt. Einen Spagat muss man da nicht mehr machen. Es zwickt auch so genug im Schritt. Ob es dafür Standing Ovations gibt, oder in China fällt ein Sack Reis um, ist Pillepalle.

Dass Claus Peymann da selbst so langsam die Zweifel kommen, wundert niemanden mehr. Dem BE-Publikum dürfte es mittlerweile Schnurz sein, Hauptsache es fetzt. Die Puritaner sind auf Landgang und da will man sich halt amüsieren.

Das es das DT nicht viel besser kann, außer einer zitatenreichen Kunstpose, ist traurige Bilanz eines verkorksten Shakespeare-Wochenendes.

Es gibt, so verstehe ich Herrn Kasch und Herrn Stefan, für die Kritik nur die Variante: Reaktion des Publikums ignorieren, denn sie hat keine Bedeutung oder beweist nur, dass die "Puritaner auf Landgang" halt bescheuert sind. Oder man erklärt sich Applaus mit Claque, mangelndem ästhetischem Urteilsvermögen und fehlender Verehrung des Feuilletons. Das reicht mir nicht, das ist nicht Kritik, sondern Ausschluss/Beschuss von Meinungen. Zensur anstatt Streitkultur. Da Kritiker, zumindestens einige, so viel mehr über das Theater wissen, sollte es doch ihre Aufgabe sein, Irritationen zu untersuchen, anstatt sie wegzubürsten. Oder?

Entschuldigen Sie, dass ich mich - natürlich innerlich freudlos - der Sünde der Besserwisserei schuldig mache. Aber auch Meister Brecht gehört zu den Leuten, die vor Phrasen wie "Weisheit letzter Schluß" nicht zurückgeschreckt sind (vermutlich war er ja auch kein Gralshüter des Reinen). Hier jedenfalls ein wunderbar im Versmaß holperndes Brecht-Zitat, das auf Goethes "Faust" gemünzt ist: "Sein Reis ist aber noch nicht zu End - / Es kommt dazu, daß er erkennt: / Eben der Weisheit letzter Schluß / Die Welt bereichern ist höchster Genuß."

Liebe Frau Schall,

ist das Wort "Zensur" nicht eine etwas zu große Keule für die Tatsache, dass eine Kritik nicht die Reaktion des Publikums einbezieht? Und ich verstehe auch nicht, welcher Art die Irritationen sein sollen, die es zu untersuchen gilt, anstatt sie wegzubürsten. Nehmen wir beispielsweise eine Veranstaltung auf Mallorca, bei der Jürgen Drews ein großes Publikum zum Kochen bringt: Wo liegt da die Irritation? Was wäre die Aufgabe eines Kritikers, der eine solche Veranstaltung besprechen soll?

(...)

„Wenn die Musik die Nahrung für die Liebe ist, dass ich mich ganz überfress` und mir der Appetit vergeht daran. So voller Wahnsinn ist die Raserei, die Liebe heißt – dass die am Ende auch sich selber in den Wahn der Sinne reißt.“ (Was ihr wollt)

Ansonsten könnten wir natürlich auch den Streit begraben und uns auf die Formel einigen:

„Ich beschwöre euch, o ihr Frauen, bei der Liebe, die ihr zu den Männern tragt, laßt euch von dem Stücke soviel gefallen, als euch gut dünkt; und ich beschwöre euch, o ihr Männer, bei der Liebe, die ihr zu den Frauen tragt (und euer vergnügtes Grinsen sagt mir, keiner von euch haßt sie), daß euch zusammen mit den Frauen das Stück gefallen möge.“ (Wie es euch gefällt)

Etwas stimmt im Ganzen nicht mehr!

So sieht das aus, wenn man in dem falschen Kontext eines Spielplans "nicht erfüllter Ansprüche" mit einem Publikumserfolg scheitert.

Armes BE.

Traurig. Bitter.

(Lieber Herr Baucks, ja, wir diskutierten heftig, da wir Redaktionskonferenz hatten. Da kann sich die Freischaltung der Kommentare schon einmal ein paar Stunden verzögern. Und im Moment bewegt mich die Frage, ob ich mir einen Wein aufziehe oder nicht. Herzlich wb)

Für die Leitung unserer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

– in enger Zusammenarbeit mit Claus Peymann und der Dramaturgie –

suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) phantasievolle(n)

PRESSEREFERENT/IN

mit Lust auf kreatives Chaos und guten Nerven.

Erfahrung im Theater/Verlag o.Ä. wünschenswert.

Bitte senden Sie Ihre schriftlichen Unterlagen an:

BERLINER ENSEMBLE

z. Hd. Miriam Lüttgemann

Bertolt-Brecht-Platz 1

10117 Berlin

oder per Email an presse(at)berliner-ensemble.de

(Telefonische Anfragen 030 28408116)

Sie leiten das Direktionsbüro und arbeiten eng mit Intendant Claus Peymann zusammen.

Sie sind verantwortlich für Korrespondenz, Terminkoordination etc. (die "klassischen" Sekretariatsaufgaben)

– und sind in der Lage, schon bald mit Überblick selbständig die Dinge voranzubringen.

Sie lieben und kennen die Arbeit am Theater, so daß "kreatives Chaos"

und ungewöhnliche Arbeitszeiten Sie nicht schrecken.

Bewerbungen schicken Sie bitte an:

BERLINER ENSEMBLE

z. Hd. Claus Peymann

Bertolt-Brecht-Platz 1

10117 Berlin

oder per Email an direktion(at)berliner-ensemble.de

....kreatives Chaos? Ist das jetzt Hohn oder Humor? ....

Dann müssten Sie sich Ihre viele freie Zeit nicht mit sinnfreien Nachtkritik-Kommentaren um die Ohren schlagen.

Mutig ist das schon, so etwas am BE zu zeigen. Lasst die Thalbach doch am Wannsee oder in den Kudammbühnen. Das ist doch nicht das Niveau des BE und dann auch noch als Ersatz für den Arturo Ui. Das ist eine Zumutung der schlimmsten Atr Verkommenheit. Als Peymann sich über die grandiose Kömödie von Fritsch aufregte, dachte ich, er ist halt kein Komödiant, versteht das nicht. Mag sein, Schwamm drüber. Doch, wenn er solch einen Mist ins Haus lässt, ist er halt ein schlechter Komödiant. Dann darf und sollte er das Haus aber auch nicht leiten. Denn, die Kassen füllt es, aber nicht den intellektuellen Hunger. Ich bin entsetzt. Am besten mietet Peymann das Grab neben Hochhut neben den Grimms. Dann können sie sich später über ihr verkanntes Alterswerk austauschen. Walser und Grass hinzu, wird genmütlich. Nur verschont die Grimms, die haben es nicht verdient.

Ich habe nun noch drei Abokarten und wenn Wuttke den Arturo nicht spielen kann, biete ich sie zum Normalpreis, da kann ich mich dann in der wirklich innovativen Volksbühne tummeln.

Sicher wird diese Kritik nicht veröffentlicht, geht verloren. Mal sehnen. Ist eh egal, fast ein viertel Jahr hat niemend es für nötig gehalten, etwas zu schreiben. Und im letzten halben Jahr gab es neben mir nur noch einen.

Wann endlich knüpft das BE an die alten Zeiten an. So einem großartigen Regisseur Peymann war dieses Ende leider nicht zu wünschen. Um es ganz klar zu sagen, Peymann ist für mich großartig gewesen. Wer kann solch ein Werk der Umsetzung der Bernhard- Stücke aufweisen? Und es stimmt mich traurig wenn ich diesen Thalbachblödsinn im Peymannhaus sehe. SCHADE!

Aber man kann sich und darf sich freuen. Nur muss man dann den Ort und das Umfeld suchen. Der Peymannsche Stachel sollte anderes bieten. Ich muss mir ja nicht jeden Castor und das Umfeld ansehen. Ich weiß, was mich erwartet und diejenigen, die dorthin gehen, werden selten enttäuscht.

Mich regt diese Peymannverlogenheit auf.

Schaut euch den Fritsch an, das ist lustig, das ist gekonnt. Diese Thalbach verurschelt etwas zur Operette. Wer es mag, sollte aber an diesen Ort gehen. Ohne überheblich zu sein, das hat am BE nichts zu suchen! Und geschätzte Frau Schall, wenn Sie es überhaupt sind, was ich nicht glaube, was dann aber auch wieder Anmaßung ist, wogegen ich als Frau Schall klagen würde, was Sie schreiben zeugt nicht von künstlerischem verstand. Wenn so etwas im BE beklatscht wird, ist es mit dem BE am Ende. Hören Sie nicht, wie der alte Brecht aus dem Theaterhimmel seinen Donner grollt?

Schaut euch das Publikum an, Kudammbühnen lassen grüßen und ein kleiner Schenkelklopfer darf dann auch schon einmal dabei sein. Das ist der Stadel am Schiffbauerdamm. Danke, Peymann.