#Motherfuckinghood - Berliner Ensemble

Unsichtbar und unbezahlt

2. Februar 2024. Lächelnde Babys, Familien-Kuscheln auf der Couch: Jenseits dieser Klischees heißt Mutterschaft zehrende Care-Arbeit in Dauerschleife sowie Verschärfung von Geschlechterungerechtigkeit. Nichts Neues, trotzdem wird nicht genug drüber gesprochen. Claude De Demo und Jorinde Dröse machen Schluß damit.

Von Christian Rakow

"#Motherfuckinghood" von Claude De Demo und Jorinde Dröse am Berliner Ensemble © Matthias Horn

2. Februar 2024. Die Geburtenraten sind historisch niedrig, da ist es nur konsequent, dass Theaterabende über Mutterschaft gerade Konjunktur haben (vor rund zwei Wochen erst lief "Mütter!" in Potsdam). Denn je knapper ein relevantes Gut, desto wertvoller, desto mehr auch der Rede wert. So lehrt es die Ökonomie. Und um Ökonomie geht es an diesem Abend sehr intensiv.

"#Motherfuckinghood" heißt diese Stückentwicklung im Neuen Haus des Berliner Ensembles. Zu deutsch etwa: Scheiß Mutterschaft (wobei der Hashtag für die Allgemeinheit der Erfahrung steht). Die Schauspielerin Claude De Demo hat dieses Projekt angeregt und Regisseurin Jorinde Dröse dafür gewonnen. Eine interessante Paarung, nicht zuletzt, weil Dröse als wohl prominentester Fall einer Regisseurin gilt, die Ende der Nuller Jahre groß im Geschäft war, dann Mutter wurde und damit selbst die Unvereinbarkeit von Familie und Beruf in aller Härte erfahren musste. Jetzt ist sie zurück am Theater. Kraftvoll.

Wenn die Mütter streiken würden...

Eine ganze Reihe von Autorinnen konnten De Demo und Dröse für ihr Skript gewinnen – und es ist ein erstaunlich homogenes, stilistisch gebundenes Werk entstanden. Wir hören eine fulminante Wutrede gegen die Mehrfachbelastungen mit Kind und gegen die gesellschaftlichen Erwartungen an Mutterschaft. Auf nahezu leerer Bühne schlurft De Demo heran, als überarbeitete Frau: Flecken auf dem Hemd, übergroße Steppjacke drüber, Nervenbündel, das Handy klingelt und das Kind hat wieder was. "Ich muss jetzt arbeiten, ruf Deinen Vater an!", keift sie.

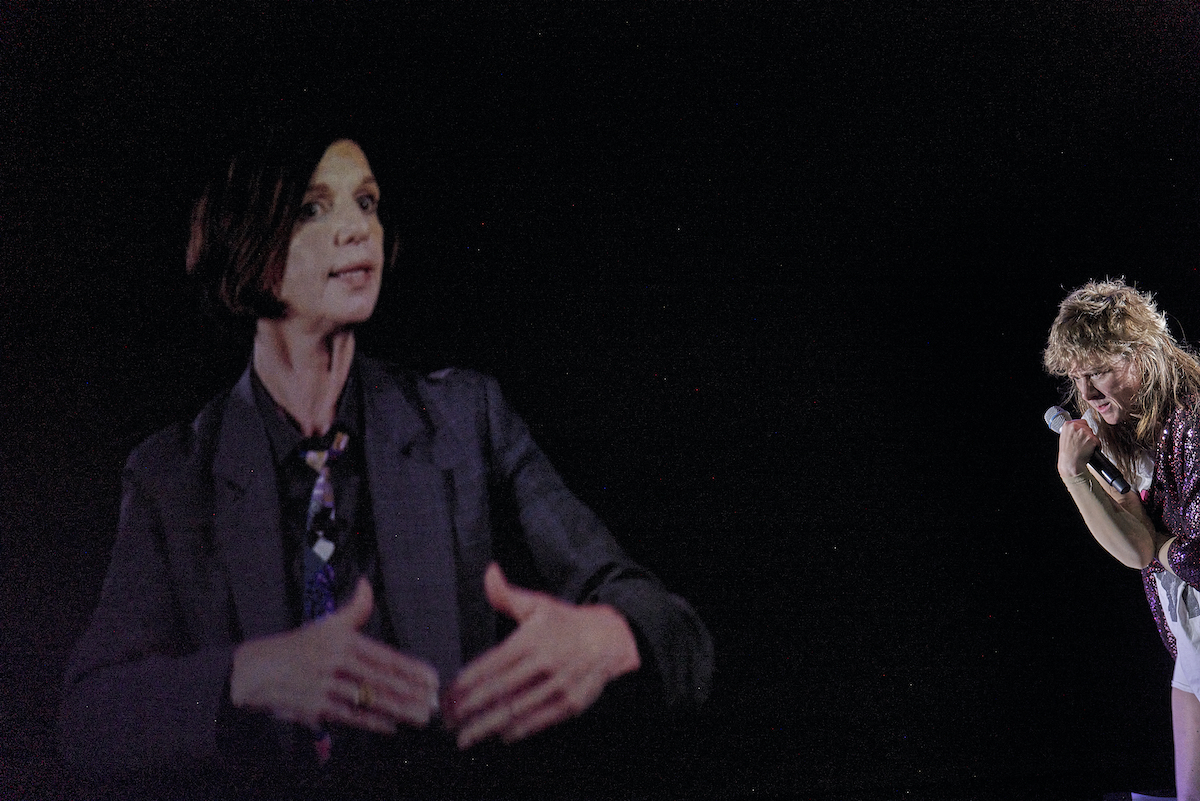

Jutta Allmendinger im Video, Claude De Demo auf der Bühne © Matthias Horn

Jutta Allmendinger im Video, Claude De Demo auf der Bühne © Matthias Horn

Bald wechselt sie das Kostüm und ist nun eine Karrierefrau in mittlerer Leitungsebene, aber die Nerven fiebern weiter, wenn sie sich als neoliberale Vorzeigetype produziert und zugleich ein wenig eifersüchtig auf Fernanda, das Kindermädchen aus Mexiko, ist, das so viel mehr Zeit mit den Kleinen daheim verbringen kann – und das für einen so schlechten Tarif. Und schon sind wir beim Thema: Wie stark die Wirtschaft von der unsichtbaren und unbezahlten Betreuungsarbeit ("Care-Arbeit") der Frauen zuhause abhängt, davon erzählen De Demo/Dröse in immer neuen Folgen.

Patriarchalisches Zwangsinstrument

In einer kabarettistischen Quizshow werden harte Fakten zur Ungleichheit der Geschlechter durchgenommen (und nebenher so schöne soziologische Vokabeln wie "Emotional Labour" oder "Paternal Underperformance" eingeführt – wenn Sie ein Mann sind und dies lesen, schlagen Sie es nicht nach, Sie könnten sich ertappt fühlen!). Dann wieder gibt es kleine essayistische Texte, die das Lob der Mutterschaft als patriarchalisches Zwangsinstrument entlarven und en passant diskutieren, dass Hitler den "Muttertag" eingeführt und das Leitbild der "guten Mutter" geprägt hat. "Verstehen Sie jetzt, woher dieser enorme Druck kommt!", grollt De Demo.

Claude de Demo dekonstruiert rosa flauschige Müttermythen © Matthias Horn

Claude de Demo dekonstruiert rosa flauschige Müttermythen © Matthias Horn

Anfangs ist vieles noch recht vordergründig. Im Punk-T-Shirt wird gegen den Klassismus gewettert, der sich in Begriffen wie "Rabenmutter" für sozial wie ökonomisch benachteiligte Mütter ausdrückt ("Gibt es eigentlich auch "Rabenväter?", fragt der Abend). Das In-Your-Face-Theater hat kein Problem damit Haltungen zu verdoppeln. Bald aber streuen De Demo/Dröse persönlichere Texte ein, eine Erzählung von der schmerzhaften Geburt eines Sohnes, bei der sich die Frau schon im Kreißsaal als "entmündigt" erlebte. Das gibt dem theoretischen und eben soziologisch interessierten Abend eine drängende Note, eine mitreißende Energie.

Neue Idee von Männlichkeit

Im Finale steht eine lange Reflexion der Erzählerin über ihren pubertierenden Sohn und die Zwänge von Männlichkeitsvorstellung, die ihn umfangen und ins Patriarchat einnorden. Die Feministin bell hooks wird als Schirmherrin angerufen, während Claude De Demo persönlich und bebend den letzten Gedanken webt: "Die meisten sehen in der Gleichstellung das Recht der Mädchen, so zu sein wie Jungs, nicht aber das Recht der Jungs, so zu sein wie Mädchen. – Was fehlt, ist eine neue Idee von Männlichkeit."

Ein Theaterabend mit klarer Botschaft © Matthias Horn

Ein Theaterabend mit klarer Botschaft © Matthias Horn

Gerade zwei Jahren ist es her, dass am BE eine Schauspielerin sich ihre Regisseurin wählte und mit "It's Britney, Bitch" einen Solo-Hit fürs Haus fabrizierte (Sina Martens mit Lena Brasch). Jetzt also wieder: ein ähnlicher, eigenständiger, dringlicher Monolog. Gute Sache. Das Publikum, größtenteils weiblich, riss es von den Sitzen, Standing Ovations, minutenlang. "Wenn wir ganz ehrlich über Mutterschaft sprechen würden, würden sich weniger Frauen freiwillig dafür entscheiden, und sie würden sich weniger mit der Mutterschaft identifizieren", heißt es einmal an diesem Abend. Für die Geburtenrate keine guten Aussichten, sollte der Abend, wie zu erwarten, durchschlagen. Aber das Risiko müssen sie wohl eingehen. Kompromisse gibt's nicht.

#Motherfuckinghood

Stückentwicklung von Claude De Demo und Jorinde Dröse

Mit Texten von Antonia Baum, Mareike Fallwickl, Emilia Roig sowie Jana Heinicke, Alexandra Zykunov und Claude De Demo

Regie: Jorinde Dröse, Bühne und Kostüme: Julia Hansen, Musik: Jörg Kleemann, Licht: Mario Seeger, Dramaturgie: Karolin Trachte.

Mit: Claude De Demo.

Premiere am 1. Februar 2024

Dauer: 1 Stunde 20 Minuten, keine Pause

www.berliner-ensemble.de

"Schauspielerin Claude De Demo hat die Stückentwicklung angeregt, in der sie, gemeinsam mit der Regisseurin Jorinde Dröse und etlichen Ideengeberinnen, aufklären möchte", schreibt Elena Philipp in der Berliner Morgenpost (3.2.2024). "Ein aktivistischer Abend, in dem De Demo, die selbst zwei Kinder hat, ihre Wut herausschreit. Nur an der Oberfläche unterhaltsam, werden hier die dicken Bretter gebohrt". Bisweilen sausen einem die Daten und Fakten nur so um die Ohren, "die Registerwechsel zwischen Komödie, Rührstück und knallharter Tragödie sind abrupt. Am Schluss des bravourösen Soloabends steht ein tränendrüsiger Monolog, ein emotionaler Absacker"

Claude De Demo springe in verschiedenen Mutter-Identitäten, so Regine Bruckmann im rbb Kultur (2.2.2024). Ausgehend von persönlichen Erlebnissen gehen die Texte in die Analyse, werden mit Zahlen und Fakten angereichert, und "es geht um den Druck, eine sogenannte gute Mutter zu sein". Der Abend lebe aus radikaler Subjektivität und "schafft es, dass etwas abspringt in einem".

"Manchmal muss es nicht die subtile Seelenerkundung sein, und auch die gute alte Dekonstruktion oder die Klassiker-Ironisierung helfen nicht unbedingt weiter. Manchmal ist nur die wütende Agitprop-Ansage angebracht, in diesem Fall in Form eines feministischen Stand-up-Auftritts", schreibt Peter Laudenbach in der Süddeutschen Zeitung (5.2.2024). "Die Schauspielerin Claude De Demo legt auf der kleinen Bühne des Berliner Ensembles ein Solo hin, mit dem sie die Zumutungen des real existierenden Patriarchats im Allgemeinen und die gesellschaftlichen Begleitumstände des Lebens als Mutter im Besonderen mit Karacho auseinandernimmt." Dass der Abend keine Sekunde in eine Publikumsbelehrung und die gespielte Volkshochschule kippe, liege unter anderem am Spielwitz und der Wucht von Claude De Demos Auftritt, "unverkennbar aber auch am persönlichen Anliegen" der beteiligten Künstlerinnen.

Im Spiegel (5.2.2024) zeigt Wolfgang Höbel sich beeindruckt von der Geburtsszene, findet ansonsten aber den Titel das beste an dem Abend, der "eine Menge Befunde" ausbreite: "Noch interessanter wäre aber vielleicht das gewesen, was '#Motherfuckinghood', der nach Aufschrei klingende Titel der Aufführung, zu versprechen schien: ein Theaterabend, der wirklich laut und entschieden von der Wut erzählt, die aus dem tagtäglichen Mutterdaseins-Irrsinn entsteht."

"Das Berliner Ensemble stiftet mit seiner Textcollage produktive Anfangsverwirrung, stimuliert bald, macht wütend und ein bisschen traurig und es ist eine Quelle der Erkenntnis", schreibt Katja Kollmann in der taz (7.2.2024).

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

- #Motherfuckinghood, Berlin: Endlich sichtbar

- #1

- EllaRi

- #Motherfuckinghood, Berlin: Feministischer Kessel Buntes

- #2

- Feministische Comedy

meldungen >

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin

neueste kommentare >

-

Zusammenstoß, Heidelberg Weg ins Museum

-

Pollesch-Feier Volksbühne Frage zum Angerer-Monolog

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Auf Grund von Erfahrungen

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Wie viel Zeit?

-

Zusammenstoß, Heidelberg Schauspielmusik ist nicht Musiktheater

-

Pollesch-Feier Volksbühne Chor aus "Mädchen in Uniform

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Ideologisch verstrahlt

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Vorfreude

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Schieflage

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg ungutes Zeichen