Laudatio für Christoph Schlingensief anlässlich der posthumen Verleihung des Konrad-Wolf-Preises 2015

Kunst, Kritik, Welt

von Georg Seeßlen

22. Oktober 2015. Am Dienstag wurde Christoph Schlingensief posthum der Konrad-Wolf-Preis 2015 verliehen. Die Laudatio schrieb Georg Seeßlen, Filmpublizist, Mitglied der Berliner Akademie der Künste und Preis-Juror, die wir hier dokumentieren.

Der Preis, den wir heute verleihen, gilt dem Filmemacher Christoph Schlingensief. Einem Menschen, der schon gestorben ist, aber einem Werk, das lebt. Das vielleicht gerade erst anfängt, richtig zu leben. In der doppelten Form von Kunstwerken, die man immer wieder neu entdecken, und neu interpretieren, und klar, auch neu kritisieren kann, und in der Form von etwas, das durch sie angestoßen wurde. Unser Preis gilt heute, das ist sicher ungewöhnlich, nicht einem gegenwärtigen Künstler, sondern einer Vergangenheit und zugleich einer Zukunft des Films. Dem Schlingensief, der viel zu früh gestorben ist, und dem Schlingensief, der – oder die – vielleicht bald zum ersten mal eine Kamera in die Hand bekommt, in Afrika zum Beispiel, und dem oder der es damit so geht wie es dem Schlingensief in Oberhausen gegangen ist. Ein Instrument zu finden, mit dem man auf eine ganz besondere Weise mit der Welt und in der Welt sein kann. Auf eine direkte, unkorrupte, freie Art. Nicht in eine Filmfabrik hinein, sondern zum Filmemachen als Geste der Freiheit.

Es gibt, was uns betrifft, ein seltsames Dreieck. Die Eckpunkte sind:

Die Kunst

Die Kritik

und

Die Welt.

Zum einen kommt man entweder direkt oder auf dem Umweg über das Dritte. Die Kritik kann zum Beispiel direkt zur Kunst kommen, oder auf dem Umweg über die Welt. Die Kunst kann direkt zur Welt kommen, oder auf dem Umweg über die Kritik. Und so weiter. Nichts von allen dreien kann man ohne die beiden anderen denken.

Womit man Filme macht: mit Körpern

Da entstehen Spannungen, Widersprüche und Missverständnisse, weil in so einem Dreieck die Linien genau so eine Verbindung, eine Annäherung bedeuten können wie eine Entfernung oder eine Unterscheidung. Es entstehen aber auch Allianzen. Die Kritik und die Kunst meinen die selbe Welt, auch wenn sie auch aus verschiedenen Richtungen kommen. Jedenfalls wenn Kunst und Kritik sich zu einem solidarischen, zu einem zärtlichen Verhältnis zueinander bekennen.

In diesem Bild vom Dreieck treffen sich Kritik und Kunst also zweimal. Einmal in der Kunst selber und einmal in der Welt, die sie meinen.

Christoph Schlingensief 2010 bei der Planung des Operndorfs in Ouagadougou, an das das Preisgeld geht © Aino Laberenz

Christoph Schlingensief 2010 bei der Planung des Operndorfs in Ouagadougou, an das das Preisgeld geht © Aino Laberenz

Damit habe ich frecherweise mein eigenes Verhältnis zur Arbeit von Christoph Schlingensief beschrieben. Mein Kritikerherz hat gejauchzt bei seinen Filmen, weil jeder von ihnen ein Akt der Befreiung war, eine Neuerfindung des Kinos. All das, was man ansonsten mühsam abschälen muss, die Industrie, das Genre, die Filmgeschichte, die Erwartungen von Publikum und Kritik, der Schatten der großen Meisterinnen und Meister, das, was man lernen muss über Drehbuchschreiben, Inszenieren, story telling, Schnitt usw. und möglichst auch wieder vergisst, die Konvention und den Kanon, das alles findet sich in diesen Filmen nicht. Sie sind reine Substanz, Dokumente eines Vorstoßes zum Kern des Bildermachens, Filme, die in jeder Einstellung offenbaren, womit man Filme macht, mit Körpern. Mit Menschenkörpern. Es sind nicht nur Filme in der ersten Person Einzahl, wie Nanni Moretti das einmal genannt hat, als er mit seinen Tagebuch-Filmen einen Ausweg aus den festgefahrenen Formen und den Konventionen des vom Fernsehen diktierten so genannten Realismus suchte, sondern noch mehr Filme, die diese Person aussetzen, unverfroren und zugleich auch wieder schutzlos.

Schlingensiefs Fans waren die Punks und Post-Punks

Christoph Schlingensiefs Fans waren zumindest zu Beginn jene, die diese Erfahrung teilten, unverschämt und zugleich schutzlos zu sein gegenüber einer Kultur, die zu einer postindustriellen Fabrikation geworden ist. Es waren die Punks und Post-Punks, die Außenseiter-Künstler, die nomadischen und zornigen Kritiker, viele, die damals in den achtziger Jahren merkten, dass ihnen das Kino als eine Form, in die Welt und mit der Welt zu sprechen, abhanden gekommen war, dass es nur noch Kaufhaus und Museum, nur noch Industrie und Fetisch sein konnte. Und entsprechend reagierte auch das andere, das etablierte, das mehrheitliche Segment der Bilderkultur, mit einer Mischung aus Verachtung, Empörung und hier und da mit einem herablassenden Wohlwollen gegenüber diesem zornigen jungen Mann, der seine Filme mit der Faust auf die Leinwand donnerte und irgendwie reichlich schamlos von Neurosen und Paranoia sprach, die wir Mainstream-Kulturellen doch in kunstfertigen Mythen und visuellen Hypertexten zu verbergen gelernt hatten.

Mit Schlingensiefs Filmen bin ich wegen ihrer Geste der Rückeroberung verbunden, sie haben ja auch der Kritik wieder neue Aufgaben gegeben, oder sind es doch die vergessenen, alten Aufgaben der Aufklärung, nämlich nicht bloß zu werten, womöglich an Standards und Erwartungen zu messen, Zensuren zu verteilen, die leidigen Ratschläge, wie man es besser machen könnte, gönnerhaftes Ausbreiten von Hintergrundwissen, sondern zuerst zu verstehen und mehr noch, sich auf Neues, Anderes, vielleicht Schmerzhaftes einzulassen, um immer an die beiden Dinge zu kommen: An das Wesen der Schönheit im Kern des Bildes und an die Kritik der Welt, die es enthält. Sie sehen, wir sind schon wieder in dem Dreieck, von dem ich ausgegangen bin. Kritik, Welt und Kunst.

Schlingensiefs Filme taugen nicht für Kochrezept-Kritik

Christoph Schlingensiefs Filme können eher nicht mit der Art von Filmkritik behandelt werden, die ich "Kochrezept"-Kritiken nenne. Das ist überhaupt nicht abfällig gemeint, und neunzig Prozent aller Filme können durch Kochrezept-Kritiken hinreichend beschrieben und verstanden werden. In einer Kochrezept-Kritik beschreibt man die Zutaten, die Zubereitung, die Gewürze, die Speisenfolge, vielleicht noch Herkunft und Tradition eines Menüs und fragt, ob das nun alles gelungen sei, und vielleicht gesteht man es dem Koch oder der Köchin auch noch zu, dass es zum endgültigen Gelingen auch noch das eine oder andere kleine Geheimnis gibt. Man schmeckt in der Kritik sozusagen aus dem fertigen Essen das Kochrezept heraus.

Es ist unmöglich, einem Film von Christoph Schlingensief mit einer Kochrezept-Kritik zu begegnen. Dass es unmöglich ist, heißt übrigens nicht, dass man nicht genau das probiert hat. Stattdessen ist die Kritik von Anfang an involviert. Man ist entweder Teil des Geschehens, oder aber man muss die Flucht ergreifen, was ich im übrigen für eine legitime und ehrenvolle Geste halte. So wie ich behaupten möchte, dass Filmemacherinnen und Filmemacher ein Recht auf Scheitern haben, so will ich auch Kritikerinnen und Kritikern das Recht zugestehen, vor einem Kunstwerk, oder vor irgend etwas anderem, sagen wir einem Akt trashiger Übergriffigkeit, zu scheitern.

Es ist unmöglich, einem Film von Christoph Schlingensief mit einer Kochrezept-Kritik zu begegnen. Dass es unmöglich ist, heißt übrigens nicht, dass man nicht genau das probiert hat. Stattdessen ist die Kritik von Anfang an involviert. Man ist entweder Teil des Geschehens, oder aber man muss die Flucht ergreifen, was ich im übrigen für eine legitime und ehrenvolle Geste halte. So wie ich behaupten möchte, dass Filmemacherinnen und Filmemacher ein Recht auf Scheitern haben, so will ich auch Kritikerinnen und Kritikern das Recht zugestehen, vor einem Kunstwerk, oder vor irgend etwas anderem, sagen wir einem Akt trashiger Übergriffigkeit, zu scheitern.

Und so wie man jemandem, der in der ersten Person Einzahl filmt, wohl auch nur gerecht werden kann, wenn man beschreibt, nicht was ein Film ist, sondern was er auslöst, so hat auch der Kritiker hier keine andere Möglichkeit als in der ersten Person Einzahl zu reagieren. Das ist manchmal lästig, es kann sogar richtig peinlich werden. Unsere Kultur ist nämlich Ich-süchtig und Ich-fürchtig zugleich; nichts ist unsympathischer als das bewusstlose und anmaßende Ich-Sagen, im Kino, in der Kritik und im Rest der Welt. Aber dieses verdammte Ich ist ja auch das Grundproblem in unserer Wissenschaft und unserer Kunst. Ich-sagen ist gefährlich. Aber es ist zugleich, wenn es gut geht, die Wiedergewinnung einer verlorenen Freiheit. Wir können wieder anfangen, ehrlich zueinander zu sein. Schlingensiefs Filme brachen, unter anderem, ein gewisses Ich-Verbot im deutschen Kino auf, dieses cineastische Ich nahm sich, während es ein paar Grimassen schnitt, sozusagen selber die Maske ab.

Der Welt vors Schienbein treten

Es wäre allerdings sträflich, wenn man Christoph Schlingensiefs Filme auf diesen Aspekt der Befreiung und der Revolte reduzieren wollte. Genau das ist die Aufgabe einer Filmkritik, die mehr sein will, als Begleiter und Bewerter: Es geht immer um diese Doppelgestalt der Kunst. Da ist etwas, das so direkt und konzentriert auf die aktuelle Welt reagiert, dass man es mit Jean Luc Godard nur die konkrete soziale Geste nennen kann. Oder mit Joseph Beuys die soziale Plastik. Oder einfach den Versuch, statt sich ihr zu entrücken, der Welt vors Schienbein zu treten. Unsere Enkel werden, wenn sie Glück haben, die deutsche Wiedervereinigung nicht nur mit den Augen der umpten Gedenksendung im deutschen Fernsehen verstehen, sondern auch mit Christoph Schlingensiefs "Deutschem Kettensägenmassaker". Und ein Seminar über Postkolonialismus ließe sich treffend mit "United Trash" beginnen.

Aber bei alledem geht es eben immer auch noch um das zweite in der Kunst, nennen wir es die zeitlose Schönheit. Das eine ist mit dem anderen immer ungemein schwer in Einklang zu bringen. Aber genau das ist die Kunst in der Kunst: Etwas herzustellen, was zugleich konkrete soziale Geste ist, und was zeitlose Schönheit birgt.

Ob das eine ohne das andere funktionieren kann, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass mich das eine ohne das andere nicht wirklich interessiert, dass es mich nicht wirklich berührt. Könnte ich die zeitlose Schönheit in Christoph Schlingensiefs Filmen beschreiben? Sie hat etwas mit Musikalität, mit Rhythmen, mit Tanz, mit konkreter Poesie, mit Licht- und Schattenmalerei zu tun. Sie basiert vielleicht auf dem Prinzip, der Kamera alles auszutreiben, was sie an eine Maschine bindet. Nicht nur, was Schlingensief über die Welt sagt, ist skandalös, sondern noch mehr, wie er es sagt, nämlich als reine Körperlichkeit.

Eine Kamera ist keine Waffe

Vielleicht greift das in jenes sich-setzende Ich, von dem Johann Gottlieb Fichte vor ziemlich genau 210 Jahren sprach, Fichte, der die Aufklärung radikalisieren wollte, und dabei in der Romantik landete. Ich kenne niemanden, der von sich behaupten kann, er habe einen Text von Johann Gottlieb Fichte verstanden. Herr du meine Güte, was ist das für ein Sprachschwurbel. Ich kenne auch niemanden, der von sich behauptet, er oder sie habe einen Schlingensief-Film vollständig verstanden. Zuviel von diesen Bildern laufender, keuchender, schreiender Menschen in unwirklichen Labyrinthen und sonderbaren Brachen gehen direkt an den diversen Kontrollinstanzen unserer Seelenlebens vorbei, irgendwohin, wo man vergessen hat, gut aufzuräumen. Und trotzdem versteht man, auch wenn man hier diskursiv und dort ikonographisch überfordert ist, dass da etwas Fundamentales geschieht: Die Frage nach dem, um noch einmal Fichte herbeizuzitieren, was zwischen Ich und Nicht-Ich geschieht.

Anhand von Christoph Schlingensiefs Filmen können wir, unter anderem, noch einmal darüber nachdenken, ob die Filmkamera in unserer Geschichte der Kinematographie eigentlich hinreichend als Erkenntnisinstrument eingesetzt worden ist. Ob ihrer äußeren Entfesselung nicht eine innere Fesselung gefolgt ist. Ich muss an einen, für mich jedenfalls, beglückenden Satz von Jean-Marie Straub denken. Er lautet ganz schlicht:

Anhand von Christoph Schlingensiefs Filmen können wir, unter anderem, noch einmal darüber nachdenken, ob die Filmkamera in unserer Geschichte der Kinematographie eigentlich hinreichend als Erkenntnisinstrument eingesetzt worden ist. Ob ihrer äußeren Entfesselung nicht eine innere Fesselung gefolgt ist. Ich muss an einen, für mich jedenfalls, beglückenden Satz von Jean-Marie Straub denken. Er lautet ganz schlicht:

Eine Kamera ist keine Waffe.

Ich weiß nicht, ob das ein programmatischer oder doch ein utopischer Satz war. Jedenfalls haben wir uns so sehr an die Metapher von der Kamera als Waffe gewöhnt, dass sie uns viel plausibler als jede andere erscheint. Zum Beispiel die Kamera als Mit-Leidendes oder auch als Mit-Tanzendes. In Christoph Schlingensiefs Filmen ist die Welt, die innere wie die äußere, realistischerweise als eine präsent, die vollkommen aus den Fugen geraten ist – wenn sie denn je in den Fugen gewesen sein sollte. Seine Kamera verzichtet auf die patriarchale Illusion, sie könne die Ordnung wieder herstellen, sie straft und sie bedroht nicht, schon eher ist sie selber ziemlich heftig in Bedrohung, was nicht allein der Art geschuldet ist, in der Schlingensief und seine Mitverschworenen Filme gemacht haben.

In der gewohnten Gebrauchsmanier ist die Kamera ein Instrument, das Ich und Nicht-Ich voneinander trennt. Sie hat dazu mittlerweile so viele verschiedene Tricks entwickelt, dass aus dieser Unterscheidung eine veritable Sprache geworden ist, mit der man sogar, denken wir an Alfred Hitchcock, dieses visuelle Selbst-Bewusstsein, das die Grenze ziehen will, erforschen kann. Der romantische Zweifel eines Alfred Hitchcock ist bei einem Filmemacher wie Christoph Schlingensief zur Gewissheit geworden. Die Grenze zwischen Ich und Nicht-Ich ist eine Schimäre. Deswegen weiß man bei ihm nie so recht, ob man gerade in eine Welt eintaucht, der das Ich entflohen ist, oder aber in ein Ich, dem die Welt abhanden gekommen ist.

Ohne die Hilfe der Götter

Dass eine innere Welt-Ordnung nicht stimmt, dass Ich und Nicht-Ich nicht durch eine identitäre Raum/Zeit-Maschine wie das Kino wieder säuberlich getrennt werden können, das erfahren wir in Schlingensiefs Filmen. Es ist weder eine leichte, noch eine ganz angenehme Erfahrung. In ihr begegnet sich aber, noch einmal, das, was man mit einer Kamera über die Innenwelt, und das, was man über die Außenwelt sagen kann, nämlich unter anderem, dass auch diese Grenzziehung illusorisch ist. So verhalten sich die Welt wie ein Mensch, und ein Mensch wie eine Welt. Nie könnten wir bei Schlingensief sagen, ob wir uns in einer Welt der Verrückten oder in einer verrückten Welt befinden. Darum sind sie immer auch politisch, nicht nur dort, wo sie es so explizit sind, dass man dringend nach Zensur und Ächtung verlangen muss. Die Ordnungen der Welt sind genau so falsch wie die Ordnungen der Person. Die Menschen müssen lernen, ohne die Hilfe der Götter zu leben. Die Menschen müssen lernen, ohne die Hilfe der Könige und Präsidenten zu leben. Die Menschen müssen lernen, ohne die Verlässlichkeit des Sittengesetzes, des Schicksals und des Diskurses zu leben. Die Menschen müssen lernen, ohne den ästhetischen Kanon zu leben. Wer, wenn nicht die Kunst, könnte ihnen dabei helfen. Zum Beispiel durch einen Film, dem wir dabei zusehen können, wie er seine Regeln selber erfindet. Und sich womöglich schon wieder gleichzeitig über sie lustig macht. Über den Rest der Regeln sowieso.

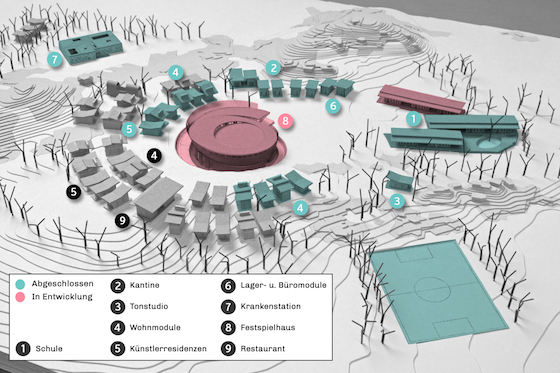

Der Lageplan des Operndorfs, Stand Juni 2014 © Operndorf

Der Lageplan des Operndorfs, Stand Juni 2014 © Operndorf

Darin, nicht nur, aber auch, liegt die Kontinuität von Christoph Schlingensiefs Arbeit, von den Filmen, über alle seine Attacken auf Medien, Genres, Orte und Öffentlichkeiten, bis zum Operndorf in Afrika, wo, wenn alles gut geht, in absehbarer Zeit junge Leute die Kamera in die Hand nehmen werden, um sie nicht als Waffe, sondern als Erkenntnisinstrument zu verwenden. Und die nicht Regeln des Filmemachens erlernen. Sondern das, was dahinter liegt. Man nennt es auch: die Wahrheit.

Georg Seeßlen ist Journalist, Autor, Dozent. Er arbeitet als freier Autor u. a. für Die Zeit, Frankfurter Rundschau, epd-Film, Freitag, Tagesspiegel. Zahlreiche Buchpublikationen, u.a. über Quentin Tarantino und Michael Haneke, außerdem (mit Markus Metz): "Bürger erhebt Euch! Postdemokratie, Neoliberalismus und ziviler Ungehorsam". Seit 2013 ist er Mitglied der Akademie der Künste Berlin, Sektion Film- und Medienkunst. (Foto: Inge Zimmermann)

Georg Seeßlen ist Journalist, Autor, Dozent. Er arbeitet als freier Autor u. a. für Die Zeit, Frankfurter Rundschau, epd-Film, Freitag, Tagesspiegel. Zahlreiche Buchpublikationen, u.a. über Quentin Tarantino und Michael Haneke, außerdem (mit Markus Metz): "Bürger erhebt Euch! Postdemokratie, Neoliberalismus und ziviler Ungehorsam". Seit 2013 ist er Mitglied der Akademie der Künste Berlin, Sektion Film- und Medienkunst. (Foto: Inge Zimmermann)

Mehr zum Werk von Christoph Schlingensief auf nachtkritik.de finden Sie in seinem Lexikoneintrag.

Wir bieten profunden Theaterjournalismus

Wir sprechen in Interviews und Podcasts mit wichtigen Akteur:innen. Wir begleiten viele Themen meinungsstark, langfristig und ausführlich. Das ist aufwändig und kostenintensiv, aber für uns unverzichtbar. Tragen Sie mit Ihrem Beitrag zur Qualität und Vielseitigkeit von nachtkritik.de bei.

mehr porträt & reportage

- Laudatio Schlingensief: durchblickig und klar

- #1

- Theaterfilm

- Laudatio Schlingensief: Fama um Trash

- #2

- Zadig Feylmann

meldungen >

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin

neueste kommentare >

-

Zusammenstoß, Heidelberg Schauspielmusik ist nicht Musiktheater

-

Pollesch-Feier Volksbühne Chor aus "Mädchen in Uniform

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Ideologisch verstrahlt

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Vorfreude

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Schieflage

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg ungutes Zeichen

-

RCE, Berlin Talentiertester Nachwuchs

-

RCE, Berlin Manieriert und inhaltsarm

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Struktur

-

Pollesch-Feier Volksbühne Motto von 1000 Robota