Theblondproject - Burgtheater Wien

Manche mögen den Geschlechtsunterschied

von Theresa Luise Gindlstrasser

Wien, 5. Oktober 2019. Dass "Theblondproject" mit einer sprachlichen Auslöschung der Akteurinnen anfangen muss, finde ich hart. "Autor", sagen Gesine Danckwart und Caroline Peters auf der Bühne, und nicht "Autorin". Und weiter "Regisseur" und "Schauspieler". Betonen, dass ihr Blondsein-Rollenbilder-Machtstrukturen-Projekt diese drei Theater-Positionen miteinander verschwimmen lassen will.

Crux des generischen Maskulinums

Ist das ironisch gemeint? Oder wird das generische Maskulinum einfach nur angewandt? "Regisseur" meint also "Regie" und "Regisseurin" mit? Etwas Besonderes meint also etwas Allgemeines und also anderes Besonderes mit? Oder meint es auch nicht mit, kann auch passieren, passiert die ganze Zeit, weil das sogenannte Allgemeine immer ein White-Cis-Hetero-Mann-Besonderes geblieben sein wird.

Das generische Maskulinum ist der prominente Moment in der Begrüßungsansprache von "Theblondproject", einer Doppelpass-geförderten Stückentwicklung von Danckwart und Peters. Der Abend läuft im Kasino, hier soll die Burg irgendwie jung und irgendwie Diskurs sein. Gleich am Anfang geschieht der Fauxpas: die beiden Frauen sprechen von sich selber im generischen Maskulinum, ohne dass ihre Haltung dazu deutlich wird – also: ich war von Anfang an sauer.

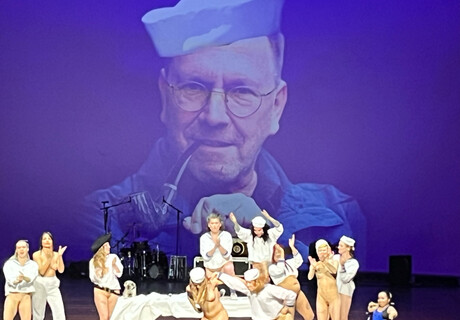

Unterschiede auslöschen, Unterschiede betonen? So eine Art Marilyn-Smiley in "Theblondproject" © Marcella Ruiz Cruz

Unterschiede auslöschen, Unterschiede betonen? So eine Art Marilyn-Smiley in "Theblondproject" © Marcella Ruiz Cruz

Beziehungsweise: Ich fühlte mich mit diesem Abend nie gemeint. Er richtet sich nicht an mich. Sondern an wohlsituierte, weiße, in Österreich oder maximal Deutschland geborene und dort sozialisierte Menschen über 45, die für Sichtbarkeit von "Frauen" eintreten wollen und mit Intersektionalität nicht viel zu tun haben. Richtet sich fast an mich, aber nur fast. Mit dem Feminismus ist es nämlich nicht anders als mit dem generischen Maskulinum: Etwas Besonderes zu etwas Allgemeinem erklärt, macht die Zielgruppe klein.

Hinterbühnen-Installation

"Theblondproject" lädt das Publikum ein, durch die Hinterbühnen-Räumlichkeiten zu spazieren. Dort passiert allerlei: Peter Spörl, Chef der Maskenabteilung, spricht in einem Video über Haare, daneben ein Spiegel und Perücken zum Anprobieren. Im Gang singen sie "Barbie Girl" von Aqua oder spielen "Big Big World" von Emilia. Eine an die Wand geklebte Timeline von Urknall bis Olaplex ("der erste & einzige Wirkstoff, der kaputtes Haar dauerhaft repariert!") und Kompars*innen, die Anekdotisches über Hedy Lamarr, Hildegard Knef und Marilyn Monroe erzählen. Außerdem: Eine "Avatarin", eine Frau mit Kamera, deren Live-Bilder in den Saal übertragen, deren Aktionen vom Publikum befehligt werden. "Guck der Frau an der Garderobe auf die Brüste, den Hintern", lautet der Befehl, als ich mich vom Eingabe-Computer wieder abwende.

Bunter Abend mit Rundgang, Video-Installation, Bühnenauftritt von Gesine Danckwart und Caroline Peters © Marcella Ruiz Cruz

Bunter Abend mit Rundgang, Video-Installation, Bühnenauftritt von Gesine Danckwart und Caroline Peters © Marcella Ruiz Cruz

Herzstück der Installation sind Video-Interviews mit Frauen. Über Blondsein, Rollenbilder, Machtstrukturen, über Erfolg, Feminismus und Männer. Nah an den jeweiligen Biografien entlang. Die Frauen heißen zum Beispiel Veronika Kaup-Hasler und sind Wiener Kulturstadträtin, oder sie heißen Monika Meister und präg(t)en das Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der Universität Wien. So von wegen wohlsituierte, weiße, etcetera, etcetera. Atmosphärisch pendelt sich die Veranstaltung irgendwo zwischen Schulreferat und Provinzgalerie ein. Ein bunter Abend. Der, kaum angefangen, auch schon wieder vorbei ist, denn es kommt zur Auftritt- und Bühnensituation im Saal.

Alles über Womansplaining

Zuerst monologisiert Peters, fast ohne Atem zu holen: Von Rita Hayworth zu Michael Jackson, vergisst den Text, plappert drüber, zeigt im Textbuch, dass das Drüber-Sprechen eh Teil vom Text ist, "nur wenn ich ablese, kann man mich hören", von blond bis blonder, sie "womansplaint", was es mit Theater, Filmen, Identifikationspotential und dem Fehlen von Akteurinnen auf sich hat. Ihr Kostüm, ein Kleid mit Schleppe und Dekolleté, zitiert die filmischen Rollenbilder, von denen sie spricht.

Ihre Sprechweise ist seltsam unentschieden, weder ganz enthobene Diva noch ganz nahbare Performerin. Der Witz mit dem vergessenen-nichtvergessenen Text zündet trotzdem. Das Publikum geht mit. Dann kommt Danckwart. Sie trägt einen Fell-Anzug und sagt den wirklich entscheidenden Satz: "Ich sehe mich einfach nicht".

Immerhin kein Schimpfwort

Sich nicht sehen im Theater, in der Gesellschaft, in der Welt – das ist scheiße. Diese Grundannahme teile ich mit "Theblondproject", mehr sogar, diese Grundannahme führt dazu, dass ich gegenüber "Theblondproject" solidarisch sein will. Du siehst dich nicht, ich sehe mich nicht – wie geht das denn jetzt mit der Einheitsfront? An diesem Abend jedenfalls nicht. Zu uninteressiert ist das Arrangement gegenüber den eigenen Machtstrukturen, zu selbstsicher und nie selbstreflexiv.

Dass "blond" und "Frau" und "Star" als ungebrochene Synonyme fungieren, hilft meiner Solidarität auch nicht auf die Sprünge, weil: ich verstehe es einfach nicht. Die einzelnen Stationen und Texte fügen sich zu keiner Erfahrung. Immerhin: 87 Prozent der aus dem Publikum Befragten geben per auszufüllendem Fragebogen an, das Wort "Feminismus" nicht als Schimpfwort zu benutzen. Immerhin.

Theblondproject

von Danckwart/Peters

Projektleitung: Gesine Danckwart und Caroline Peters, Ausstattung: Janina Audick, Digitales Konzept: Can Elbasi, Sounddesign: Fabian Kühlein, Videoschnitt und Content: Andrea Gabriel, Licht: Norbert Gottwald, Dramaturgie: Sabrina Zwach.

Mit: Gesine Danckwart, Caroline Peters, Josef Rabitsch, Anna Bongartz, Thekla Kaischauri, Gregor Legeland, Vincent Liebenwein, Vitória Monteiro, Jasmin Redl, Sophie Schmiedbauer.

Premiere am 5. Oktober 2019

Dauer: 1 Stunde 30 Minuten bis 2 Stunden, keine Pause

www.burgtheater.at

Kritikenrundschau

"Ist die Multimediaschiene in der Bühnenkunst ausgereizt?", fragt sich Barbara Petsch grundsätzlich in der Presse (6.10.2019) angesichts eines Abends, der "weit hinter gelungenen Annäherungen der Burg an die Performance (mit Christoph Schlingensief oder Hermann Nitsch)" zurück bleibe. "Das Sinnliche bleibt dabei weithin ausgespart, das Unternehmen bietet mehr trockenes Brainstorming als saftiges Theater. Das Phänomen Blondinen hat freilich mehr und anderes zu bieten als belehrend angelegte Gesellschaftskritik."

"Das Kasino des Burgtheaters soll unter Martin Kusej der Ort für neue diskursive Formate werden", schreibt Michael Wurmitzer im Standard (6.10.2019) – und sieht das an diesem Abend belegt. "Kurios, anekdotisch aber mit ernsthafter Absicht" griffen die Teilstücke von Caroline Peters' zentralem, halbstündigen Monolog ineinander. Dennoch sei insgesamt ein "Overkill der Materialien" zu verzeichnen: "Mehr ist mehr, irrte man sich."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin

neueste kommentare >

-

Zusammenstoß, Heidelberg Schauspielmusik ist nicht Musiktheater

-

Pollesch-Feier Volksbühne Chor aus "Mädchen in Uniform

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Ideologisch verstrahlt

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Vorfreude

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Schieflage

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg ungutes Zeichen

-

RCE, Berlin Talentiertester Nachwuchs

-

RCE, Berlin Manieriert und inhaltsarm

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Struktur

-

Pollesch-Feier Volksbühne Motto von 1000 Robota