Die Hermannsschlacht - Burgtheater Wien

Oh Abgrund

von Gabi Hift

Wien, 28. November 2019. Fernseh-Krimi-Einschaltquoten beweisen es: Menschen wollen in die Abgründe des Menschseins schauen, es gibt ein Bedürfnis nach einer Intensität des Grauens. Und Heinrich von Kleist, der Fanatiker des Monströsen, kann es befriedigen. Dennoch ist es ein Wagnis, Kleists "Hermannsschlacht" zu inszenieren. Als Propagandastück gegen die napoleonische Besatzung, als das Kleist es geplant hatte, war es unbrauchbar, erst in der Nazizeit wurde es viel gespielt, der Aufruf zum totalen Vernichtungskrieg passte. Gegen diese Historie muss Martin Kušej als neuer Burgtheater-Direktor nun antreten – und gegen die legendäre Aufführung, die Claus Peymann seinerzeit zum Einstand seiner Burgtheaterintendanz aus Bochum mitbrachte. Bestimmt hat Kušej genau das gereizt, dass man, egal was kommt, erst einmal sagen würde: "Der Kerl traut sich was!"

Die Vertierung des Menschen

Das Stück spielt 9 n. Chr., Germania magna ist von den Römern besetzt. Hermann, Anführer der Cherusker, gelingt es, die germanischen Stämme zu vereinen und die Römer in der Schlacht im Teutoburger Wald zu besiegen. Als Deutschland 1805 unter napoleonischer Besatzung war und die Fürstentümer zerstritten, der Widerstand nicht zu organisieren, wurde deshalb allerorts nach einem "neuen Hermann" gerufen, und Kleist schrieb das Stück, in dem für Zeitgenossen deutlich die Römer als Franzosen, die Cherusker als Preußen zu erkennen waren. Aber sein Hermann ist alles andere als ein Held mit deutschen Tugenden, in dem Stück kommen Gräueltaten vor, die sogar für Kleist außergewöhnlich entsetzlich und abstoßend sind.

Markus Scheumann, als Hermann im Dunkeln tappend © Horn

Markus Scheumann, als Hermann im Dunkeln tappend © Horn

Hermann ist ein genialer Stratege. Er schürt durch Intrigen und falsche Berichte den Hass der untereinander entzweiten Stämme auf die Römer. Gleichzeitig setzt er seine Gattin Thusnelda als Lockvogel ein, um an die Römer heranzukommen und ein falsches Bündnis mit ihnen zu schließen. Gegenüber Kriegern und seiner Frau wendet er letztlich dieselbe rhetorische Methode an: Er behauptet, die Römer wären Bestien, und man müsse sie nicht als Gegner respektieren, sondern wie die Tiere ausrotten. Das lässt auf schreckliche Weise daran denken, wie die Juden zuerst zu Tieren gemacht wurden, damit man sie dann als solche ausmerzen durfte. Und auch daran, dass Immigranten als Tiere dargestellt werden, die die deutschen Frauen sexuell anfallen wie Bestien.

Auf der Bühne des Burgtheaters besteht der Teutoburger Wald nun aus riesigen Haufen von Wellenbrechern aus Beton. Das Stück beginnt mit einer Vergnügungsjagd, auf die Hermann nicht nur deutsche Fürsten, sondern auch römische Besatzer eingeladen hat. Einer von ihnen rettet Thusnelda vor einem angeschossenen Urochsen. Erst in der nächsten Szene erfährt man, dass dies von dem Ehepaar inszeniert war, um den Mann anzulocken und gefügig zu machen. In Kušejs Inszenierung wird dieser trügerische Schein zu Gunsten eines drastischen Bildes aufgegeben: Ein riesiger Urochsenkadaver aus Pappmaché liegt auf der Bühne, auf ihm sitzen Thusnelda und der römische Hauptmann, beide halbnackt und blutverschmiert, und stopfen sich gegenseitig Stücke rohen Fleisches in den Mund. Die Germanen scheinen das ganz normal zu finden. Schließlich hockt Thusnelda sich hechelnd zu Hermanns Füßen. Damit ist der Dressurakt, der im Stück langsam und grausam erfolgt, vorweggenommen und der Effekt zerstört.

Vom Amt für Monstrositäten

Nach diesem wohl als Paukenschlag geplanten ersten Bild spielen alle im ersten Teil so leise und unterkühlt, und dazu herrscht ständig eine solche Düsternis, dass man größte Mühe hat, dem Gang der Intrigen zu folgen. Markus Scheumann als Hermann scheint an gar nichts interessiert zu sein, er freut sich niemals an seinen Erfolgen. Als Tusnelda einmal zu Hermann sagt: "Ich verstehe kein Wort", tönt es aus dem Publikum: "Wir auch nicht!" Zwar ist die Attitüde des Wiener Publikums gegenüber "neuen" deutschen Schauspieler*innen immer ärgerlich feindselig, aber Markus Scheumann versteht man wirklich sehr schlecht, und das liegt auch daran, dass er zu allem, was er tut, so wenig motiviert scheint. Die ärgsten Scheußlichkeiten begeht er wie ein magenkranker Beamter vom Amt für Monstrositäten.

Ein Karussell! Besteht doch Hoffnung? (Nein.) © Horn

Ein Karussell! Besteht doch Hoffnung? (Nein.) © Horn

Völlig verschenkt ist auch die entsetzliche Liebes- und Ehegeschichte zwischen Hermann und Thusnelda. Zwar gibt es am Anfang ein schönes Bild: als Thusnelda sich in den jungen Römer verliebt, für den Hermann sie als Lockvogel einsetzt, erscheint auf einmal ein Wiener Karussell – der Traumort romantischer Erotik (schön ist so ein Ringelspiel!) –, aber das Zusammenspiel zwischen Hermann und Thusnelda ist praktisch nicht vorhanden. Die eigentlich faszinierende Bibiana Beglau muss mangels dämonischer Manipulation durch ihren Gatten ihre Figur durch eine Art Comic- Barbarentum und eine blonde Dümmlichkeit begründen, die anzuschauen schmerzt.

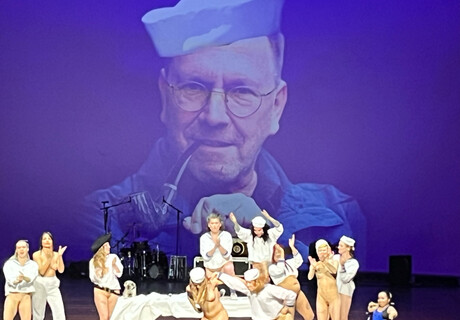

Zweite Hälfte: Nazi-Entpuppung

Nach der Pause ist Hermann plötzlich völlig verwandelt. Er, der so gleichgültig war, spuckt auf einmal Hass und Verachtung, redet wie Goebbels, und alles läuft nun auf eine ganz simple Moral zu: Seht her! Hermann ist genau wie einer unserer rechtsnationalen Politiker! (Schon wieder! Wie schon Dionysos in den "Bakchen" von Ulrich Rasche.)

Bei Kleist kommt nun die allerentsetzlichste Szene. Hermann macht Thusnelda weis, der römische Hauptmann habe sie verraten, sie ist gedemütigt und rächt sich schrecklich – sie lässt den Römer von einer Bärin zerreißen. Danach betrachtet Herrmann sie "mit Innigkeit" – sie hat an seiner statt Gewalt ausgeübt und ihm so Lust verschafft. Wo Kleists Hermann es genießt, dass seine Thusnelda zum mörderischen Tier wird, ist bei Kušej alles kleiner und schmutziger. Hermann versucht, Thusnelda von hinten zu nehmen, und es sieht so aus, als sei er impotent. Dafür erscheint das Karussell wieder – nun voll mit nackten Jünglingen. Die stehen wohl für die verdrängte Homosexualität im (faschistischen) Militär, das soll radikaler sein als der Urtext, dabei ist der perverse Stellvertretergenuss über den Umweg der vertierten Frau um vieles entsetzlicher.

Und wo Hermann am Ende mit dem Aufruf zum totalen Vernichtungskrieg vollkommen allein dasteht, in schwärzester Einsamkeit, da stehen nun alle in der Montur der Wiener Burschenschaften beisammen und stoßen mit Sekt an und rufen "Heil!"

Zuviel der Ehre

Beim Applaus deutet ein gutgelaunter Martin Kušej den vereinzelten Buh- und Bravorufern nach Castorf-Manier: Mehr! Mehr! Aber es gelingt ihm nicht, einen Skandal anzufachen, und der Applaus endet bald. Die Wahrheit ist, dass diesem Stück auf Erden wohl so oder so nicht zu helfen war, es ist zu schwarz, zu monströs, zu kalt, zu verrückt (und dass Peymann ihm damals zu einer triumphalen Wiedergeburt verholfen hätte, ist doch auch recht verklärt). Aber dass den idiotischen österreichischen Rechtsnationalen in dieser Inszenierung Kleistsche Abgründe angedichtet werden, ist definitiv zuviel der Ehre.

Die Hermannsschlacht

von Heinrich von Kleist

Regie: Martin Kušej, Bühne: Martin Zehetgruber, Kostüme: Alan Hranitelj, Mitarbeit Bühnenbild: Stefanie Wagner, Musik: Bert Wrede, Licht: Friedrich Rom, Dramaturgie: Andreas Karlaganis.

Mit: Markus Scheumann, Bibiana Beglau, Paul Wolff-Plottegg, Max Gindorff, Lukas Haas, Dietmar König, Sabine Haupt, Rainer Galke, Marcel Heuperman, Robert Reinagl, Daniel Jesch, Till Firit, Robert Reinagl, Arthur Klemt, Wolfram Rupperti, Falk Rockstroh, Bardo Böhlefeld, Stefan Wieland, Manuel Niederkogler, Ylva Maj.

Premiere am 28. November 2019

Dauer: 3 Stunden 15 Minuten, eine Pause

www.burgtheater.at

Kritikenrundschau

Martin Kušej mache aus der "Hermmannsschlacht" von Kleist "die Gruselstory eines gleichsam modernen Hetzers", er "brettert" die "Attacke der deutschnationalen Lügenfressen als zappendusteres Greuelstück hin", schreibt Wolfgang Höbel auf Spiegel Online (29.11.2019). Der Protagonist Hermann sei "halb Nazi und halb Neonazi". Kušejs Inszenierung sei "betont unsubtil, aber das ist Kleists Stück auch". Es gehe um die "populistische Verbreitung von Aggression", die von der Aufführung noch verschärft werde – zu einem "Lehrstück, immerhin mit oft bombastisch schönen Bildern".

Ohne "Sympathien" schildere Martin Kušej die Germanen "als langhaarige, tumbe Killermaschinen“, berichtet Margarete Affenzeller im Standard (online 29.11.2019). Kušej biete mit Blick auf den Kontext rechter österreichischer Politik eine "schmale Burschenschafter-Lesart". Punktuell komme auch ein "Game of Thrones-Feeling" auf. "Kleists behaupteter Splatter kommt in Kušejs dystopischer Ausmalung durchaus zu seinem Recht. Aber es hakt. Die eingenebelten, randlosen Wahnbilder der kriegerischen Selbstermächtigung bleiben entrückt, sie kommen nicht in die Gänge und wirken allzeit unterspielt."

Martin Kušejs Debüt als Burgtheaterdirektor war "schwer verständlich", riesige Bühne entpuppte sich als "Sprechfalle für so manchen der Agierenden", berichtet Norbert Mayer in der Presse (30.11.2019). Kušej biete "trostlose Dämmerstimmung", wuchtige Bilder, steife Passagen, "fast völlig frei von Scherz, Satire oder tieferer Bedeutung". Fragen bleiben offen: "Sind etwa gar die brutalen Imperialisten aus Rom die Guten? Muss jede Gesellschaft erst französische, russische, deutsche Revolutionen absolvieren, ehe der Zivilisationsprozess tatsächlich zu wirken beginnt? Oder endet das Schlachten garantiert im Inhumanen? Fragen über Fragen. Sie bleiben am Burgtheater hoffnungslos ungelöst. Schwermütig, dickblütig ist Kušejs nihilistisch anmutende Weltsicht. Sie führt ins Nirgendwo."

Burgensemble-Neuzugang Markus Scheumann "mäandert" als Herrmann "souverän in dieser ungewöhnlich schweren Rolle zwischen dem eiskalten Populisten und einem Weichei, das sich angesichts einer Leiche übergeben muss", berichtet Sophia Felbermair im ORF (29.11.2019). "Generell" lass die Inszenierung "deutlich mehr Raum für Assoziationen und Spekulationen, als es Kusejs 'Fake News'-Ansage vermuten ließ: Gut 20 nackte Statisten auf einem alten Ringelspiel, per Drehbühne einmal durchs Bild gefahren, sind zum Beispiel nicht ganz selbsterklärend. Für die, die sich aber auch mit der weniger subtilen Grundbotschaft des Burgtheater-Direktors schwertun sollten, streicht er die Aktualität des Stoffes am Ende noch einmal deutlich hervor: Zur Siegesfeier versammeln sich die germanischen Fürsten in Burschenschafteruniformen – 'Heil Hermann!'"

"Ein großer Wurf, wie damals Peymann, ist Kušej nicht gelungen, zwischen starken Momenten ist auch einiger Leerlauf", urteilt Wolfgang Kralicek in der Süddeutschen Zeitung (30.11.2019). "Die Grausamkeit des Dramas illustriert Kušej immer wieder mit drastischen Bildern", schreibt der Kritiker. "Zum Schluss verpasst der Regisseur dem Abend noch einen politisch überraschend konkreten Dreh" und bietet im Verweis auf die rechtsextremen Burschenschaften "eine Pointe mit durchaus ernstem Hintergrund."

In den Augen von Martin Lhotzky von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (30.11.2019) "verfährt Kušej eher sparsam mit originellen Ideen". Er schreibt: "Quälend langsam buchstabiert das Ensemble den ganzen, von frühnationalistischen, antinapoleonischen Aufrufen durchsetzten Kleist-Text aus." Dass Kušej mit "den Germanen, also den Deutschnationalen, nichts zu schaffen haben will", sei "schon recht so". Allerdings: "Die tatsächlich richtige Entscheidung wäre es aber gewesen, den ganzen Hermannsschlachtsunfug überhaupt bleiben zu lassen. Wenn man Kleist nicht mag, wofür es ja Gründe gäbe, dann soll man seine Stücke halt nicht zeigen."

Daniele Muscionico schreibt in der Neuen Zürcher Zeitung (online 29.11.2019, 23.47 Uhr): Kušej habe die Eröffnungspremiere "durch seine unentschiedene Haltung verpasst". Die Schlacht werde geschlagen, "doch ohne Überzeugung". Kušej falle für "seine bluttriefende Neuinszenierung skandalös wenig Neues ein". "Unentschuldbar", dass die Inszenierung Bibiana Beglau als Tussi vom Dienst verkaufe. Erst im zweiten Teil werde die Regie "konkret" und wechsle in die Gegenwart. "Es ist die joviale Wiener Gesellschaft, sie plauscht mit Dosenbier, tunkt Würstl in Senf". Markus Scheumann, bei Barbara Frey in Zürich einer der ersten Protagonisten, sei in Wien nicht wiederzuerkennen, "so mechanisch und emotionstot geistert er durch die flache Geschichte".

"Fast nichts in dieser Inszenierung ist laut. Kušej lässt mit Hinterzimmerstimmen sprechen, verschworen, heiser, konspirativ", berichtet Peter Kümmel in der Zeit (5.12.2019). "Aber", fragt der Kritiker, "ist die Aufführung in ihrem Innersten nicht selbst ein einziger Wall? Eine Festung gegen die Stimmung im Volk, eine Schanze gegen das Land, in dem dieses Theater steht? Das würde jedenfalls ihren Mangel an Witz und Eigensinn erklären, ihr Desinteresse an Rausch, Spiel, Ambiguität."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin

neueste kommentare >

-

Zusammenstoß, Heidelberg Schauspielmusik ist nicht Musiktheater

-

Pollesch-Feier Volksbühne Chor aus "Mädchen in Uniform

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Ideologisch verstrahlt

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Vorfreude

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Schieflage

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg ungutes Zeichen

-

RCE, Berlin Talentiertester Nachwuchs

-

RCE, Berlin Manieriert und inhaltsarm

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Struktur

-

Pollesch-Feier Volksbühne Motto von 1000 Robota

Es scheint wirklich, als wäre das Stück an sich Ziel der ganzen Unternehmung gewesen, weniger das Schauspiel im Stück. Ich teile ihre Kritik zum Schlussbild nicht. Wenn man Kleist bei diesem Stück nicht huldigen muss, wie sie selbst sagen, dann verfehlt man auch keine "Kleistischen Abgründe". Man darf die politische Situation in Österreich auch nicht verkklären, es gibt derzeit quasi kein Links. Aber ja, das Bild steht für sich allein und deshalb ist die Aufführung auch kein Skandal und am meisten hat mich beschäftigt, wo ist denn Raum zum Spielen gewesen?

Keine schlechte Idee.

Aber ohne Fallhöhe funktioniert es nicht.

Ohne Schmerz kein Preis, ohne Komplexität keine Weg zu faschistisch einfachen Lösungen. Ohne Wärme keine Kälte.

Ohne Liebe zwischen Hermann&Tusschen kein Zerstörung dessen wofür man vorgibt zu kämpfen.

UNTERKOMPLEX!

Alles ist ab Sekunde Eins schon klar und kalt und Theorie.

Aber teuer! Heissa, jede Nebenrolle ist hochkarätig besetzt. War sicher eine wäre Freude für die Kollegen. Aber Damms man durch; Herrmann inszeniert ...

Fad!!

Meine Güte dehnten sich diese drei Stunden.

Und wo blieb der irritierende, geniale Humor von Kleist.

Dieses Kleinbürger Paar, das sich auf so schrecklich komische Weise radikalisiert...?

Wieso so verbiestert magenkrank.

Ach! Tuschen: "wäre die Wirklichkeit doch so schön einfach"

Peymann sprach mit seinen Inszenierungen eine Einladung ans Publikum aus sich mit dem Dichter und dem Text auseinanderzusetzen, sich zu öffnen, zu reflektieren, auch in Grausamkeiten noch die Lächerlichkeit, in der Lächerlichkeiten auch noch das Grausame zu sehen.

Kusej klotzt ziemlich selbstverliebt das Thema hin. Befindlichkeiten. Möglichkeiten des Publikums sind nicht einmal zweitrangig sondern unwichtig. Wie auch seine Programmankündigungen signalisieren. Optisch abweisend und kaum zu entschlüsseln.

Diese Kritik stimmt mich sehr traurig, da sie auch auf den Autor zielt. Es ist wie Büchsen schießen auf dem Jahrmarkt. Nur die Büchsen sind die Ideen der hohlen Ideologie, die der Kritik zu Grunde liegt.

Auch das Ensemble war unterstes Mittelmaß!

Wie traurig!

Vergleiche hinken aber leider oft. Als ob ich beispielsweise der heutigen deutschen Fussballnationalmannschaft ankreide, dass sie nicht dieselben deutschen Spielertypen hat wie damals. Wo ist der Gerd Müller etc.

Weil sich der Fussball und auch das Theater sich nun mal verändert haben.

Einer Peymann-Inszenierung nostalgisch nachzusinnen, finde ich unnötig bis peinlich.

Wir haben heute andere Themen und Konflikte und andere Spielertypen, mit denen wir uns beschäftigen sollten.

Kritik kann man üben, aber erst einmal drüber nachdenken, was es zu kritisieren gibt, als nachzugeifern, was andere geschrieben haben. Wieso? Weil es verführerisch ist.

Und die Bärenszene hat sich hingezogen?! Ernsthaft? Sie dauerte nicht mal 30 Sekunden, die die Spieler mit vollem Körpereinsatz und überzeugend darstellten.

Und mit Verlaub..sie fragen nicht allen Ernstes, was diese Szene für eine Bedeutung hat. Dann würde ich empfehlen, sich darüber Gedanken zu machen und dann können Sie gerne Kritik üben :).

Es ist ein Verdienst der Regie, dem völkischen Stoff eine neue Wendung gegeben zu haben. Subtil entwickelt sich Hermann zum Karrieristen, sehr wohl zu verstehen. Aus der ersten Reihe war auch das innere Beben und Schwanken sichtbar.

Ob Kleist diesen Hermann so gezeichnet hat, kaum. Vielleicht die Abneigung vieler Kritiker gegen dieses Männerbild? Es gibt es leider viel zu oft in der realen Welt.

Für mich ein langer, aber spannender Abend! Und die Beglau war eher zahm, in München haute sie mehr auf den Putz.

Wie meinte Gert Voss einmal sinngemäß „ein Theaterabend, an dem das Gesicht des Schauspielers nicht wahrgenommen werden kann, ist ein verlorener Theaterabend“. In diesem Sinn beschert Kusej dem Publikum derzeit viele verlorene Abende!