Performing Exiles Festival - Berliner Festspiele

Pingpong mit Lenin

19. Juni 2023. Vier Tage sind rum von Matthias Lilienthals neuem Festival, das eine echte Willkommenskultur pflegt. In den Auftaktproduktionen regiert die Erinnerung als unzuverlässige Herrscherin. Während die Communities die Aufführungen stürmen, findet sich das Stammpublikum der Berliner Festspiele in der Rolle des Zaungasts wieder.

Von Sophie Diesselhorst

"Blind Runner" beim Festival Performing Exiles © Benjamin Krieg

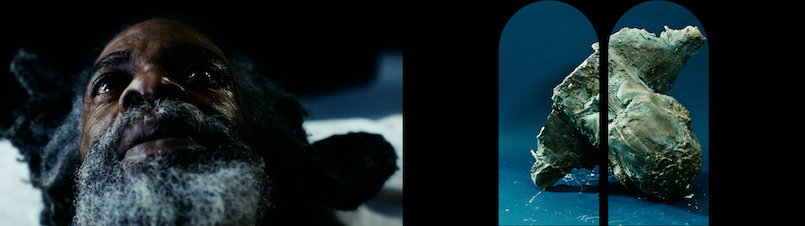

19. Juni 2023. Und dann singt Sarai Cole auf einmal die deutsche Nationalhymne. Aber mit anderen Worten. Es ist hier eine Hymne auf einen, der "den Wahnsinn sucht, um zu heilen". Der in Berlin lebende, aus Lesotho stammende Filmemacher Lemohang Jeremiah Mosese verarbeitet in "Ancestral Visions of the Future / Pageantry of Wailing" Motive aus seinen international vielbeachteten Filmen "Mother, I Am Suffocating. This Is My Last Film About You" und "This Is Not a Burial, It's a Resurrection" (beide 2019 herausgekommen). Und macht ein genuines Stück Theater draus.

Visuelle Poesie mit langsam fließenden lebenden Bildern, die immer wieder von Sarai Coles Sopran emotional verstärkt und von Live-Performance durchbrochen werden. "Sometimes I feel like a motherless child", singt Cole vor einem Video mit nackten Kindern, die in einem lehmigen Fluss schwimmen, ein Bild der Unschuld. Plötzlich ertrinken die Kinder, und ihre Mutter vollführt einen Wahnsinnstanz der Trauer. Später wird ihr Sohn mit einem ähnlichen Tanz antworten. Ihr Sohn, der Exilkünstler, den sie, nunmehr nur noch im Videobild zu sehen, als Totenschädel in ihrer Hand hält. Exil heißt Tod – auch in "Hartaqat" von Rabih Mroué wird es mal so beschrieben, wenn Souhaib Ayoub sagt: "Ich bin in Tripoli geboren und ich bin dort gestorben. Nach Frankreich bin ich als Geist gekommen."

Es regiert die Erinnerung

Als "Visionen" sind die Kapitel der Performance von Lemohang Jeremiah Mosese betitelt, und tatsächlich hat seine Arbeit trotz der krassen Erfahrungen, von denen sie (auch) handelt, etwas Beschwingendes. Mit betörend schönen, landschaftssatten Videobildern und starken Performer:innen sowie spielerischen Special Effects wie einer Waschmaschine, deren rot erleuchtete, schleudernde Trommel eine Szene lang der einzige Lichtpunkt auf der Bühne ist. Die Produktion ist untypisch für das Programm des Auftakt-Wochenendes beim Performing Exiles Festival, das sonst atmosphärisch eher in der Schwere der Exil-Erfahrung ankert.

Im Splitscreen: "Ancestral Visions of the Future / Pageantry of Wailing" © Berliner Festspiele

Im Splitscreen: "Ancestral Visions of the Future / Pageantry of Wailing" © Berliner Festspiele

"Performing Exiles" kann man ja so oder so verstehen – Performende Exile; oder Exile, die performt werden. Eigentlich treffen beide Lesarten auf alle Produktionen zu. Das, wovon die Rede ist, ist nicht da und muss also heraufbeschworen werden. Es regiert die Erinnerung, eine unzuverlässige Herrscherin. Die Bühnenbilder sind meistens karg, häufig kommen Kameras zum Einsatz, geht es um die Konstruktion und das Zerbröseln von Realitäten.

Es wird an den ersten vier Tagen des Festivals auf den Bühnen Farsi, Ukrainisch, Russisch, Französisch, Baschkirisch, Arabisch, Sesotho und Englisch gesprochen. Im Interview mit der Berliner Zeitung sagte Festival-Kurator Matthias Lilienthal vor dem Festival, "Performing Exiles" habe nicht nur zum Ziel, Perspektiven von verschiedenen Berliner Exil-Communitys abzubilden, sondern auch, diese Communities als Zuschauer:innen zu erreichen.

Wanderung durch Charlottengrad

Dieses Ziel wurde mit der Eröffnungsveranstaltung schonmal erreicht. Hier rückt beim Konzert von "Zhadan i Sobaky" (Zhadan und die Hunde) aus Charkiw (deren Frontmann Serhij Zhadan hierzulande bekannt ist als Roman-Autor) die deutschsprachige Mehrheitsgesellschaft an den Rand, in die Beobachterperspektive des Ausgeschlossenen, die normalerweise den anderen vorbehalten ist, die jetzt hier jubeln und mitsingen. Übertitel gibt's nicht, wer nicht Ukrainisch kann, versteht nur Bahnhof. Es wird eine Wahrheit sichtbar gemacht, die im Theater dann doch oft ignoriert werden kann: Als Zuschauer:in ist man nicht neutral.

Hier brennt die Bude: das Konzert von "Zhadan i Sobaky" im Haus der Berliner Festspiele © David Baltzer

Hier brennt die Bude: das Konzert von "Zhadan i Sobaky" im Haus der Berliner Festspiele © David Baltzer

Apropos neutral: Seit der russischen Invasion in die Ukraine programmieren die meisten Theaterfestivals russische und ukrainische Theatermacher:innen nicht mehr zusammen. Daran hält Lilienthal sich nicht: Die zweite Uraufführung des Eröffnungs-Wochendes kommt von der russischen Exilkünstlerin Ada Mukhina, die in einem Walk durch Charlottengrad drei Künstler:innen mit russischen Wurzeln ihre Geschichten erzählen lässt.

Mehr als zwei Stunden laufen wir im Umkreis des Hauses der Festspiele umher, durch Sonne und Regen, bis wir in der Passage eines Einkaufszentrums ein berührendes Finale mit der Bühnenbildnerin und Performerin Ziliä Qansurá erleben – die gesagt hatte, dass es ihr schwer falle Worte zu finden. Dann fand sie doch welche und erzählte von sich. Am Ende zeigt sie, mit welchem Material sie normalerweise arbeitet: Sie hat Wolle aus ihrer Heimat modelliert zu abstrahierten Körperteilen mit blauen Flecken und Blutspuren, die sie nun an sich schmiegt, um ihre Traumata so in ihr Leben zu integrieren, dass es lebbar wird. Ihre Traumata und die ihrer Heimat Baschkortostan – der russischen Region, aus der das Öl kommt und in der die meisten Menschen keine Zentralheizung haben.

Es könnte immer noch anders kommen

Die zweite Guide Alla Gutnikova hat in Moskau als Studentin das Doxa-Magazin mitgegründet und wurde 2021 verhaftet wegen eines Videos, das zum Demonstrieren aufrief. Gutnikova gibt uns einen Demo-Leitfaden für Putin-Russland mit und sie lässt uns alle für eine Viertelstunde "Fußfesseln" anlegen, damit wir uns besser in ihr Hausarrest-Jahr hineinversetzen können. Ein wenig zu stark empfindet die Zuschauerin, die hier schreibt, auf dieser Etappe des Walks den Zwang, sich immer wieder öffentlich zu solidarisieren, schämt sich aber auch sofort für diesen Gedanken, der aus dem Wohlstand kommt eines Lebens in einem Staat, wo die Meinungs- und Pressefreiheit im Vergleich mit Russland paradiesisch ist. Wo man meistens die Wahl hat, ob man sich positionieren möchte oder nicht.

Grégoire Lopoukhine, mit dem die Tour begann, hat den größten Abstand zur aktuellen Lage in Russland und der Ukraine. Er ist in Frankreich geboren und aufgewachsen und geht nun der Geschichte seiner während der Oktoberrevolution nach Frankreich geflüchteten Familie nach, besonders der seines Urgroßvaters, eines adligen Marxisten und moderaten Gegenspielers von Lenin. Beim Pingpong am Rande eines Spielplatzes verliert der Urgroßvater geschichtsgetreu gegen den von einem Walk-Zuschauer vertretenen Lenin. Es hätte auch anders kommen können. Es könnte immer noch anders kommen. Aus allen drei Geschichten spricht auch der Kampf der Exilkünstler:innen gegen den Fatalismus.

Anders als das Eröffnungskonzert ist der Walk eine einladende Geste an das westliche Publikum, das keine Ahnung hat von den Untiefen, die die drei Guides täglich überbrücken müssen. Weniger einladend kommt "Hartaqāt (Hérésies)" von Rabih Mroué (der das Festivalprogramm mit Matthias Lilienthal kuratiert hat) und Lina Majdalanie daher. Auch dieser Abend hat drei Kapitel, in denen drei Exilkünstler:innen zu Wort kommen und ihre Geschichte teilen. Allerdings sprechen die Performer:innen hier bis auf einen nicht für sich selbst.

Übertitel betonen die Distanz

Vor allem der erste Teil, Rana Issas hassliebende Erinnerung an ihre Großmutter, eine (Über-)Lebenskünsterin in einem palästinensischen Flüchtlingscamp, ist kunstvoll arrangiert als Konzert, in dem Performer Raed Yassin selbst den Soundtrack zu seiner Geschichte herstellt. Im zweiten Teil trägt Souhaib Ayoub ein Brett mit sich herum, auf das die Übertitel projiziert werden, und markiert damit auch gleich das Problem des Abends: Hier gibt es zwar Übertitel, aber sie betonen an diesem wortlastigen Abend eher die Distanz zwischen den Exilkünstler:innen, die in ihrer eigenen Sprache performen, und den Zuschauer:innen, von denen mutmaßlich die meisten diese Sprache nicht verstehen. Vielleicht geht es aber (auch) gerade darum, diese Distanz schmerzhaft spürbar zu machen.

Im Tunnel: "Blind Runner" im Haus der Berliner Festspiele © Camille Blake / Berliner Festspiele

Im Tunnel: "Blind Runner" im Haus der Berliner Festspiele © Camille Blake / Berliner Festspiele

Auch "Blind Runner" von Amir Reza Kohestaani und seiner mittlerweile in Paris ansässigen Mehr Theatre Group hängt einen als Nicht-Mitglied der iranischen Exil-Community bisweilen ab – auch hier werden viele schnelle Worte gemacht und wird mit kulturellen Codes gespielt, die man eben erst einmal kennen muss. Ein Ehepaar ist getrennt durch Gefängnismauerm: Sie sitzt wegen eines politischen Posts in Haft. Kennengelernt hatten sie sich beim Marathonlaufen, das Laufen war für sie ein Freiheitsversprechen, und diese symbolische Bedeutung ihrer gemeinsamen Leidenschaft wollten sie beim Wort nehmen und einen Privat-Marathon durch den Tunnel unterm Ärmelkanal laufen, um in Großbritannien Asyl zu beantragen.

Ob es am Ende "nur" dieser Traum ist oder er und seine neue Mitläuferin, die bei der Umsetzung dieses kühnen Vorhabens umkommen, ist nicht ganz klar. Sowieso vermischen sich Fakt und Fiktion, so wie die beiden es auch gleich zu Anfang angekündigt haben, als sie auf Farsi und Englisch auf zwei Tafeln schrieben "Based on a true story". In einem Wettbewerb um die bessere Formulierung wird aus "true story" "history", aus Geschichte werden Fakten und am Ende steht "Fakt" gegen "Fiktion".

Willkommenskultur in der Pinguin Bar

Die Inszenierung hält ihre Spannung mit raffinierten Perspektivspielen mit Hilfe eines simplen Licht-Spots und zwei Kameras – und das düstere Ende korrespondiert auf unheimliche Art und Weise mit der Nachricht des Festival-Eröffnungstages von hunderten Toten im Mittelmeer nach dem Sinken eines Boots mit flüchtenden Menschen.

Die wiedererstandene "Pinguin Bar" in der Kassenhalle © Camille Blake / Berliner Festspiele

Die wiedererstandene "Pinguin Bar" in der Kassenhalle © Camille Blake / Berliner Festspiele

Der Applaus ist nach diesem und auch den anderen Abenden frenetisch. Volle Säle und die gute Stimmung beglaubigen das Festivalkonzept des Brückenschlags zwischen der Sichtbarmachung einzelner Communities und der Vermittlung zwischen ihnen und einem Publikum, das keiner von ihnen angehört. Theaterübliche Hierarchien wurden abgebaut, es ist freie Platzwahl bei allen Produktionen. In der Kassenhalle des Hauses der Festspiele hat außerdem der senegalesische Künstler Alibeta die 1949 in Berlin-Schöneberg gegründete Pinguin Bar "wiederaufgebaut" und diesen ambivalenten Ort, der seinerzeit einerseits ein echter Treffpunkt der Berliner BPoC Community war und andererseits von einem weißen Ehepaar finanziert und als Schaufenster in eine exotische Welt beworben wurde, zu einem gut gelaunten Festival-Hub transformiert. Das Wort ist ein bisschen aus der Mode gekommen, aber es wird bei diesem Festival eine Willkommenskultur gepflegt, die diesen Namen wirklich verdient hat.

Performing Exiles

Exile Promenade

Konzept und Regie: Ada Mukhína

Uraufführung

Ancestral Visions of the Future / Pageantry of Wailing

Regie, Text, Video: Lemohang Jeremiah Mosese

Uraufführung

Hartaqāt (Häresien)

Konzept, Regie: Lina Majdalanie / Rabih Mroué

Blind Runner

Text und Regie: Amir Reza Koohestani / Mehr Theatre Group

www.berlinerfestspiele.de

Kritikenrundschau

"Wenn etwas all diese ersten Bühnenproduktionen einte, dann ihr klarer, schöner Ernst", so Doris Meierhenrich in der Berliner Zeitung (19.6.2023). "Das Performative glomm auf kleinster Flamme, allein der Lauf der allenfalls musikalisch illustrierten Erzählungen gab den Takt vor." Allerdings mache das Festival auch deutlich, wie wenig man zum Beispiel über Symbole und Bilder aus afrikanischen Kulturen wisse und sie entsprechend nicht lesen könne.

"Selten in letzter Zeit war Theater so direkt erfahrbar", schreibt Rüdiger Schaper im Tagesspiegel (18.6.2023). "Wie viel Empathie vermag man aufzubringen? Wie weit reicht die Aufmerksamkeit, das Aufnahmevermögen? Gibt es eine Hierarchie der Leidenden, über die man sich gar nicht im Klaren ist?" Bei Performing Exiles stellten sich solche Fragen. "Und anders als beim Theatertreffen im Mai stehen sie nicht am Rand, sondern im Mittelpunkt. Ein starker Impuls für die Berliner Festspiele."

"Der Auftaktabend ist denkwürdig", konstatiert Jens Uthoff in der taz (16.6.2023). Besser als Zhadan I Sobaky, besser als die ukrainischen Kids und Fans im Saal könne man das "Exile" wohl gar nicht "performen". "Kurz vor Mitternacht verlässt die Crowd – Durchschnittsalter geschätzt Anfang zwanzig – den Saal. Die ukrainische Jugend hat gefeiert. Sie geht beschwingt, bestärkt, beseelt nach Hause."

"Das neue, von Matthias Lilienthal erfundene 'Performing Exiles'-Festival der Berliner Festspiele unternimmt eine ziemlich groß angelegte Vermessung einiger Frontverläufe und Konfliktlinien der zerrissenen Gegenwart", schreibt Peter Laudenbach in der Süddeutschen Zeitung (€ | 20.6.2023). Lemohang Jeremiah Mosese Arbeit – "in faszinierender, verstörender, komplett rätselhafter Hybrid aus Tanz, Installation, Film, Gesang und Performance" – ist für ihn "die große Entdeckung des Festivals".

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 13. Mai 2024 Bayreuther Festspiele: Katharina Wagner verlängert

- 11. Mai 2024 EU-Nachhaltigkeitsprojekt "Greenstage" gestartet

- 10. Mai 2024 Berlin: Produktionsmanagerin Christine Elbel verstorben

- 10. Mai 2024 Mainz: Europäisches Arbeitsstipendium vergeben

- 10. Mai 2024 Deutscher Amateurtheaterpreis "Amarena" vergeben

- 09. Mai 2024 Oberammergau: Stückl-Uraufführung abgesagt

- 08. Mai 2024 Intendantin Annemie Vanackere verlängert am Berliner HAU

- 06. Mai 2024 Bochum: Sabine Reich leitet ab 2025 das Prinz-Regent-Theater

neueste kommentare >

-

Eine Zierde für den Verein, Mainz Derniere

-

Extra Life, Theatertreffen 2024 Musik gesucht

-

Café Schindler, Innsbruck Fotonutzung

-

Bericht Burning Issues U wie Unverschämtheit

-

Die Vaterlosen, Theatertreffen 2024 Stinkstiefel vs. Rumpelstilzchen

-

Die Vaterlosen, München/Berlin Großer Theaterabend

-

Johann Holtrop, Paderborn Dr. Seltsam lässt gröößen

-

Christine Elbel Unverzagt, ansteckend herzlich

-

Frauenquote & Spielplan Das größte Aushängeschild

-

Hund, Wolf, Schakal, Berlin Wie im Western

Als abweisend und hermetisch empfand ich dagegen die Eröffnungs-Performances von Koohestani und Moseses: in ihren kulturellen Codes sehr voraussetzungsreich, demonstrativ minimalistisch und dann über weite Strecken doch nach Schema F wie aus dem Baukasten des Off-Theaters.

Einen interessanten Moment gab es gestern Nachmittag beim Bar-Talk von Lilienthal mit Mukhína, Mroué und Moseses. Im Exil fühlte sich keiner von ihnen, alle leben seit einem Jahrzehnt in Berlin, fest eingebunden in künstlerischen, internationalen Zusammenhängen.

Komplette Kritik: https://daskulturblog.com/2023/06/17/performing-exiles-berliner-festspiele-kritik/

Schade, dass das Künstlergespräch parallel zur Aufführung stattfand.