Die schmutzigen Hände - Jasmina Hadziahmetovic inszeniert in Meiningen Sartres schon sehr in die Jahre gekommenes Stück

In der Leere

von Henryk Goldberg

Meiningen, 8. März 2018. Alles ist da, wie später immer alle da sein werden. Die Bäumchen, das Bett mit dem roten Laken, Hammer & Sichel darauf, die Schreibtische mit den Maschinen, der Billardtisch, der Kühlschrank, der rote Stern, ein hölzerner Wachturm, so standen sie an den Grenzen und den Lagern. Der Lautsprecher kündet das Manifest dazu und die berühmte Feuerbachthese von den Philosophen, die die Welt nur interpretiert hätten, wo es doch darauf ankomme, sie zu verändern. Es ist beinahe gerümpelig, was Christian R. Müller da gebaut hat, eine Kammer voll Erinnerungsgerümpel. Es ist genau der rechte Raum für dieses Stück, denn da gehört es hin: in die Rumpelkammer der verschlissenen Kostbarkeiten, dort, wohin die Ideologien entsorgt wurden. Und draußen vor der Tür dieser Deponie historischer Altlasten leben nun wir, entspannt, fröhlich und leer.

Freier Wille zum Mord

Ungefähr das war auch das Thema des großen Jean-Paul Sartre und seines Existenzialismus: womit der Mensch, durch eigenen, freien Willen die ungeprägte Zufälligkeit seiner Existenz zu füllen vermag. "Die schmutzigen Hände" (1948) waren einmal ein Beitrag zur aktuellen Diskussionen, wenn auch die objektive antikommunistische Wirkung des Stückes nicht Sartres Intention entsprach. Hugo, ein junger Intellektueller in einem fiktiven Staat des 2. Weltkrieges, will etwas tun. Er soll, sagt die Proletarische Partei, Hoederer ermorden, einen Funktionär, der ein gerade als falsch geltendes politisches Konzept verfolgt. Hugo kann es nicht, er zögert wie Hamlet – bis Hoederer seine Frau Jessica küsst. Später ist Hoederers falsche Politik doch die richtige, der Mord war jetzt ein Fehler und Hugo soll alles vergessen. Er kann und will diesen Zynismus nicht, er bekennt sich zu der Tat und wird von seinen Genossen liquidiert.

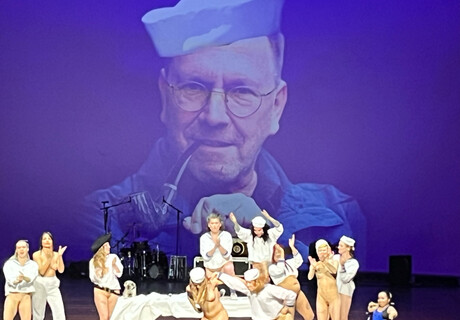

Menschen, in die Welt geworfen: Hans Joachim Rodewald, Phillip Henry Brehl, Mira Elisa Goeres

Menschen, in die Welt geworfen: Hans Joachim Rodewald, Phillip Henry Brehl, Mira Elisa Goeres

© Marie Liebig

Das Stück ist so ziemlich aus der Zeit gefallen, als Form wie als Frage. Die Frage nach der Disziplin im revolutionären Klassenkampf hat sich erledigt mit dem revolutionären Klassenkampf. Hat es sich wirklich erledigt? Gibt es nach dem Ende der Ideologien, im Zeitalter der allumfassenden, komfortablen Leere, außer der Sehnsucht danach, auch eine Möglichkeit sich politisch zu engagieren? Das ist eine sehr gute Frage. Und ein sehr schlechtes Stück, heute. Die Geschichte ist so sehr in ihrer Zeit verortet, so fest an Begrifflichkeiten und Strukturen des Kommunismus gebunden, dass es kaum möglich scheint, sie über ihren historischen Horizont hinaus ins Gegenwärtige zu holen.

Eigentlich gehen "Die schmutzigen Hände" auf der Bühne nur noch als Parodie, als zynischer Epilog auf eine verflogene Illusion. Denn das Problem unserer Zeit ist nicht das Hamlet-Problem, nicht die intellektuelle Zögerlichkeit vor der Tat: es ist vielmehr die Suche nach einem Gedanken, einem Entwurf, der überhaupt eine Tat, ein Engagement wert wäre.

Gib mir eine neue Idee

Und die Suche nach einem Gedanken, nach einem Entwurf für dieses Stück ist auch das Problem der Inszenierung von Jasmina Hadziahmetovic. Ihr Hugo ist der Junge, der verzweifelt Anschluss sucht an eine Idee, die es lohnt. Und findet in all der Leere – eine kokette Frau, ein blasser, eifernder Revolutionär, Louis – nur die Faszination des verführenden Hoederer. Die Regisseurin nimmt Text und Figuren ernst, auch wenn sie revolutionäres Liedgut vortragen lässt, begleitet von Virginia Breitenstein Krejcik mit rotem Halstuch am Klavier, dann ist das mehr fragendes Erinnern als heiteres Parodieren. Es ist, als wolle sie die Figuren nicht bewerten, nur zeigen, nur verstehen.

Zur Introduktion treten sie alle auf, sie werden die Bühne fast nie verlassen und summen die "Internationale", dann singen sie vom letzten Gefecht. Auf der Videowand sehen wir die Kriegslage um Illyrien, sie wird live auf dem Billardtisch animiert. Und schließlich erzählt uns einer das Stück, ehe das Stück beginnt.

Da sind sie, die schmutzigen Hände. Mira Elisa Goeres, Phillip Henry Brehl © Marie Liebig

Da sind sie, die schmutzigen Hände. Mira Elisa Goeres, Phillip Henry Brehl © Marie Liebig

Und es beginnt so recht forciert, Philipp Henry Brehl treibt seinen Hugo ohne Anlauf in eine Höhe, die weder die Figur trägt noch der Schauspieler. Er hockt, als Redakteur, unterm Tisch, Olga singt das kämpferische "Ça ira", Hugo das traurige "Bella ciao". Nach der großen Enttäuschung, seine Genossen trauen ihm nicht, wühlt er sich in die Erde, krümmt, windet sich kreatürlich, es ist seine Tragödie jetzt, verurteilt zur Freiheit, seinem Leben Sinn zu geben. Und singt, tatsächlich, stampfend "Die Partei, die Partei die hat immer recht …" als verzweifelte Selbstermunterung. Und bleibt doch immer der Pennäler. Das mag Konzeption sein, diese jugendlich-reine Naivität, diese wütend-pubertäre Sinnsuche, doch sie wirkt gleichsam unreflektiert, der Schauspieler findet kaum eine angemessene Übersetzung in eine überzeugende Figur. Und soll doch die Mitte sein, soll doch der sein, der seine Essenz sucht, der Grund, die Rechtfertigung des Abends.

Es sind zwei Darsteller, denen ich anders als gelangweilt zuschaute, Mira Elisa Goeres, die als lebensverspielte kokette Jessica eine in sich geschlossene Figur spielt und Hans-Joachim Rodewald, der den zynischen Pragmatiker Hoerderer durch seine Persönlichkeit behauptet.

Die Existenz, heißt es bei Sartre, geht dem Sinn voraus. Der Existenz dieses Stückes, fügt der Berichterstatter hinzu, folgt heute wohl kein Sinn mehr nach.

Die schmutzigen Hände

von Jean-Paul Sartre

Regie: Jasmina Hadziahmetovic, Bühne und Kostüme: Christian Müller, Musik: Virginia Brei-tenstein Krejcík, Dramaturgie: Anna Katharina Setecki

Mit: Phillip Henry Brehl, Mira Elisa Goeres, Hans-Joachim Rodewald, Meret Engelhardt, Björn Boresch, Matthias Herold.

Dauer: 2 Stunden 40 Minuten, eine Pause

www.meininger-staatstheater.de

"Neben der in sich stimmigen Dramaturgie der Inszenierung, die die inneren Kämpfe der Hauptfigur immer im Fokus hat und gleichzeitig fast naturalistisch erzählt", beeindruckt Siggi Seuss im Main-Echo (12.3.2018), "mit welcher Leidenschaft" die Darsteller ihren Charakteren "glaubwürdiges Leben einhauchen". Insgesamt setzt der Abend für Seuss sehr glaubhaft das "ewige Dilemma politischen Handelns zwischen Freiheit der Entscheidung und der Verantwortung für die Taten schmerzhaft konkret seziert". Auch das "suggestive Milieu" von Austtatter Christian R. Müller machte Seuss neugierig auf den Abend, in dessen Erzählung Seuss dann eigenem Bekunden zufolge auch von Anfang an versunken ist.

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin

neueste kommentare >

-

RCE, Berlin Manieriert und inhaltsarm

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Struktur

-

Pollesch-Feier Volksbühne Motto von 1000 Robota

-

Essay Berliner Theaterlandschaft Radikal gute Idee!?

-

RCE, Berlin Magie

-

Pollesch-Feier Volksbühne Punkrocker

-

Die kahle Sängerin, Bochum Bemerkenswert

-

Intendanz Weimar Inhaltlich sprechen

-

Akins Traum, Köln Unbehagen mit dem Stoff

-

Akins Traum, Köln Historische Weichzeichnung?

Die Existenz geht der Essenz voraus...so sieht Sartre das...Und Sinn als ein mögliches Synonym für Essenz zu betrachten, wäre doch für Sartre etwas zu einfach gedacht.

Und wenn hier zudem eine so klar vorgefertigte Meinung über das Stück ,("Eigentlich gehen "Die schmutzigen Hände" auf der Bühne nur noch als Parodie, als zynischer Epilog auf eine verflogene Illusion.)als quasi Überschrift hinstelle, dann frage ich mich als Leser tatsächlich was die "Kritik" soll. Nicht was die Inszenierung soll oder will oder kann...

Die französischen Philosophen und Dramatiker um Sartre, waren begeistert und bemüht, die alte Idee der sozialen Freiheit, die man getrost auch mal Sozialismus oder Kommunismus nennen durfte vom Stalinismus und Leninismus zu befreien, darin lag und liegt eine große Utopie und auch die des Stückes. Die kann Goldberg, gefangen in seiner eigenen Geschichte gar nicht begreifen, denn dazu muss man sich wirklich der eigenen post-stalinistischen Geschichte gestellt haben. Und jetzt muss die Inszenierung darunter leiden? Ich habe den Abend einer jungen Frau gesehen, die großartige Spielflächen schafft für Ihre Schauspieler, damit sie tanzen und singen und der Traurigkeit des stalinistischen Terrors Bilder verleihen. Und ich habe einen großartigen Phillip Brehl gesehen, der die Vita und die Naivität eines Attentäters verkörpert, der eigentlich den Tod nicht will, so wie all die Islam-Buben, die sich in die Luft sprengen um endlich die Jungfrauen haben zu dürfen, Frauen, die ihnen als Subjekte ihre Religion verweigert. Hadziahmetovic kommt aus dem Terror Bosniens und nimmt als junge Frau Sartre so ernst, wie man ihn jung nehmen muss. als Sucher einer besseren Welt und sie hat dabei viel Phantasie, findet Bilder, für den jungen Hugo, der im Bett der Lust nach seiner Geschichte gräbt, einer Geschichte, die Meiningen und der Ex-Redakteur des Neuen Deutschland Goldberg doch bis heute verdrängen müssen. So bleibt der Blick versperrt und es entsteht Langweile beim Betrachter Goldberg, der Zuschauer hat etwas anderes gesehen: Zukunft ist wiederkehrende Erinnerung, daher hat die Gedächtnislosigkeit keine: Bravo Regie und Bühne, Bravo Spieler und Musikantin, weiter graben, weiter wühlen. Ich war froh in Meiningen gewesen zu sein: gutes Theater, bestes Hotel und einen mürrischen Kritiker.

Bei den übrigen Lesern von nachtkritik bitte ich um Entschuldigung, dass ich auf einen persönlichen Angriff persönlich reagiert habe. Demnächst wird hier wohl wieder über Theater diskutiert.

Da der Herr Nix, der selbstgewisse "Wessi", der sich überlegen gibt, alles weiß und belehren will. Dort Herr Goldberg, der "Ossi" mit einer DDR-Biographie, der nach der selbstherrlichen Meinung seines Kontrahenten nichts versteht, da er ja mal für das ND geschrieben hat. Diese Auseinandersetzung, deren Hintergründe Herr Goldberg kurz beschreibt, hat Parallelen zur Kolumne von Frau Slevogt. Zugleich erhellt sie schlaglichtartig, wie westliche Intellektuelle immer noch eine Deutungshoheit behaupten, die Kritik nur in eine Richtung dulden will. Das ist nur arrogant und nicht zu akzeptieren.